對于一個覺醒的生命,一切才剛剛開始。

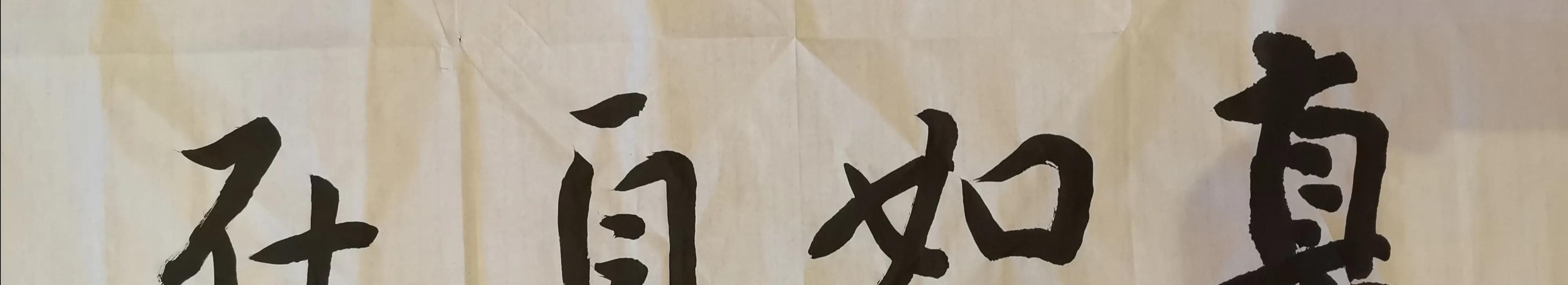

書法無疑又增添我的一種表達,然而我的表達重要嗎?

—1—

佛學菩薩都是發大願願他人脫離苦海的,佛學對人最直接的利益就是能夠讓你脫離苦海,在一切苦難面前都有一顆金剛心。

一顆沒有佛學修煉過的心識系統脆弱的,隻有找出真心才能擺脫迷惑系統的傷害。

佛學成為中國文化不可或缺的一部分,不僅僅是他能撫慰心靈 ,更來自于書法作為承載體系。

比如敦煌的南北隋唐抄本,有精美的書法,價值極高,但研究較少。

比如書家是佛弟子較多。

比如弘一,比如八大,比如懷素,比如智永。

目前藏在日本東大寺的《二體千字文》未有署名,但人們都認為是智永所作。這本千字文在筆法的起訖頓挫上,在結構的呼應避就上,達到了高度的流利、嚴格和精微,的确具有範本的規範性。蘇轼認為“深穩”的,“奇趣”的。

智永雖是是高僧,但自己并不抄經。《宣和書譜》記載當時禦府所藏智永23種帖,其中有《千字文》15種、雜帖7種、臨王羲之《言謊帖》1種,竟沒有一種是佛經。

他的意圖是要把自己的書法立為抄經僧的模範,是以寫了八百本《千字文》散給浙東諸寺院,顯然他的目的達到了。

但是他的書體是否能夠代表佛教精神?佛教境界的書法又是什麼樣子的?

—2—

禅師書法家懷素最為出名,他生活的時代是禅風最熱的時代,好朋友大都是禅師,後世對他的書法評價多為奇崛,不凡,草書更好。

可以想象的是,佛學“即心即佛”“非心非佛”,要行即行,要坐即坐,以這樣的大自由、大自在揮筆運墨,自然會“奇崛”“不凡”。

以後我們看到的很多禅師的書法或或奇崛,或清約,或淡泊,或詭淆,或神速……在技巧上故意用敗筆、用枯筆、用淹墨、用兒童的拙筆,把字寫散,散成圖畫,寫擠,擠成烏團……總之是把文字的可讀性、整齊性排出去,把藝術性、技巧性排出去。

但是佛學最高境界的書法卻是少見的。他要求的境界是,“戆然無知,天真無邪,全然放松,全不費力,全不用心,像兒童蹦珊學步、牙牙學語的稚趣。”

熊秉明在《中國書法理論體系》認為中國不具有禅意的書法家,日本和尚梁寬的字還值得玩味。

他覺得《泰山經石峪金剛經》最具禅意。“此經刻在泰山潤床石岩上,岩面略呈傾斜,起伏不平,刻大字千餘,頗為壯觀,與一般平坦碑面的感覺不同,當屬北齊時代之作,書體在楷隸之間。千餘年來,風雨侵蝕,溪水沖刷,人工補鑿,字多濾漫模糊。字口渾圓,筆畫多成熟肥。筆緻若大河河床的曲折透色,不見明确的涯唉,是人工與自然力合作的産物,具有超人為的寬舒壯闊、盤磷從容。似乎正吻合佛家語言觀的書法,是否定書法的書法、超越書法的書法。若咬定為某某人書,反成迷惑執着,九泉起書者本人,他也會驚奇,不敢認定是自己的手筆。”

康有為在《廣藝舟雙樟》談到:吾謂書法亦猶佛法,始于戒律,精于定慧,證于心源,妙于了悟,至其極也,亦非口手可傳焉。

不論是佛學思想在書體中的展現,還是書法和佛事聯系在一起,其實并非口手所能傳也?

少有餘暇,以筆墨作供養吧。而我學佛三兩天,寫字三兩天,能否明心見性?

希望讀書的你,能夠領悟佛學,書法進入了一個新的境界。