未成年。

短短的三個字,最近卻頻繁地出現在熱搜上。

與之相關聯的,諸多都是負能量的詞彙:猥亵、殺人,直播平台打賞花光父母積蓄...

終于,人們的指責從垮掉的“90一代”轉向了“05後”。

未成年到底怎麼了?

看完它,或許有你想要的答案— —

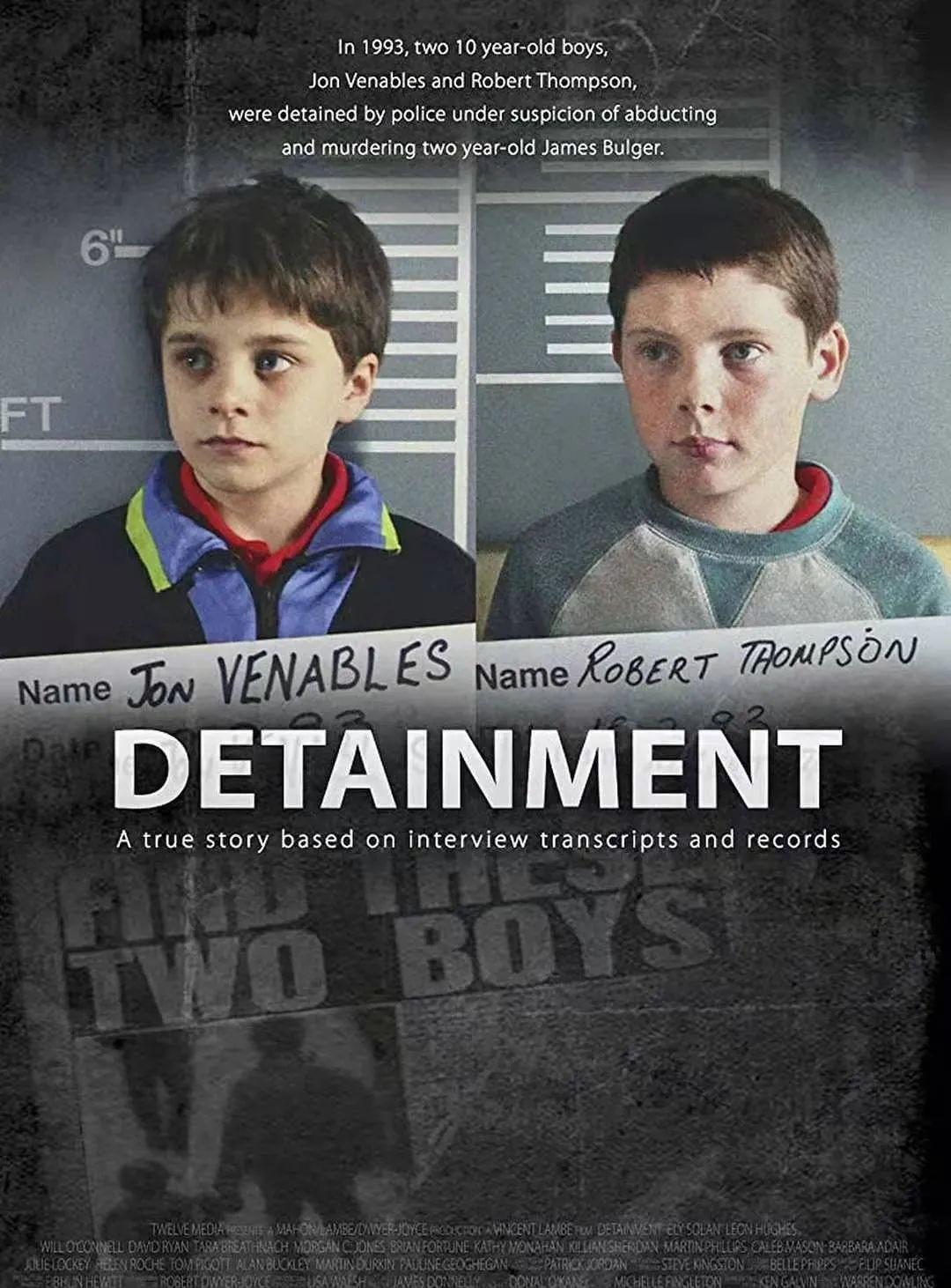

《羁押》

Detainment

18年的短片,時長為三十分鐘。

被提名了第91屆奧斯卡的最佳真人短片。

故事講述了發生于上世紀90年代的謀殺案,詹姆斯•巴爾傑謀殺案。

通常能被曆史被記下的謀殺案,不外乎這兩種可能:

要麼是連環殺人,死亡人數過多,要麼便是兇手的手段令人發指。

詹姆斯•巴爾傑謀殺案屬于後者。

兇手,是兩名十歲的男生。

受害者,是個年僅2歲的孩子。

根據百度百科給的消息,兇手羅伯特和喬恩,創下了一項震驚世界的紀錄。

不僅是英國現代史上,還是整個20世紀兩個年齡最小的殺人犯。

因為短片隻有半個小時,《羁押》隻将原作案過程重複了一遍,再加上警方分别對兩人的詢問。

1993年2月12日,英國利物浦。

羅伯特和喬恩,在開頭就展現了孩童特有的劣根性。

他們逃課去了一家商場,并開始了破壞行動。

不停去店裡偷東西、毀公物,捉弄老人與幼兒。

随即,他們看見了獨自等待母親的,也是這起謀殺案的受害者,詹姆斯。

兩人心生歹念,誘拐了他。

其實在将詹姆斯帶走的路程中,有近四十位路人見過他們。

但大多人都沒去制止,有人上前幫忙,兩人卻找了“幫這孩子找警察局”的借口逃了過去。

在将詹姆斯帶到了一處偏僻的鐵軌旁後,羅伯特和喬恩對着詹姆斯進行了慘無人寰的虐待。

小妹在打下這段文字的時候,手都在抖。

屍檢報告顯示,詹姆斯身上共有四十二處傷口,每一處傷口都不是緻命性的。

也就是說,詹姆斯受到了長達一小時的非人的折磨。

被重達十公斤的鐵軌魚尾闆砸向頭部

被迫吃下電池

衣物被脫,性器官還受到了...

在詹姆斯死亡後,兩人還将他的屍體放在了鐵軌上,想讓警方誤以為他是被火車碾壓緻死。

羅伯特和喬恩的恐怖,早已不能單單用“殺人犯”來形容了。

他們就是《誤殺》裡阿玉沖着拉韫怒吼的那句:

有的孩子是孩子,有的孩子則是惡魔。

是以在談話過程中,兩人表現出了很明顯的反社會人格。

羅伯特異常冷靜。

他不承認犯下的罪行,還會反問警方,狡猾得很。

幸好他才十歲,沒辦法用很好的邏輯去圓自己的話語,很快就露了馬腳。

與羅伯特的冷靜不同,喬恩采取的是“一哭二鬧三上吊”的方式。

值得一提的是,飾演喬恩的小演員異常清秀俊美。

如果在現實生活中碰到這麼可愛的孩子,真是打死也不相信他會是個魔鬼。

但這也是導演的側面提醒:

知人知面不知心,你永遠不知道天使面孔下會藏着一顆什麼樣的心。

如同在《少年的你》中,學習優異面容姣好的魏萊竟是整場霸淩中的主導者。

在警方終于推翻了兩人的謊言後,兩人由“不承認”演變成了“互相指責是對方殺的人”。

這是個更為可怕的現象。

倘若說孩童或多或少都會撒點小謊。

那麼羅伯特和喬恩的心智,俨然已經成熟到近乎一個成年人的地步。

即:在經過深思熟慮後的“害人保己”。

同年的11月,法院僅判了兩人八年的監禁。

而28萬人的聯合簽名請求,使得刑期增至十五年。

結果在2000年時,兩人因服刑良好,刑期又被減到了八年...

這還不算什麼,監獄的生活算不上苦,甚至稱得上舒服。

尤其是娛樂裝置,可以說是應有盡有。

被問及原因,監獄方面給出的回答:

出于“人道”,防止兩人自殺給出的特權。

小妹忍不住爆髒話,就**離譜。

用某音怼人的話來說就是,我都不敢在你身邊放火,怕燒出兩顆舍利子。

說回短片本身,因為導演沒有提前聯系詹姆斯的父母,整體氛圍又偏藝術,大衆認為有試圖美化兇手的嫌疑。

為此,詹姆斯的母親請願了二十多萬人的簽名,希望奧斯卡可以将《羁押》從入圍的名單裡删除掉。

導演文森特•蘭貝回應:

有人說,《羁押》在為兇手找一個借口,但如果我們不接受他們也是“人”的話,我們就永遠無法開始明白,是什麼促使他們犯下了這樣可怕的罪行。

防止類似事情發生的唯一辦法就是知道它的原因。

但對于這種反社會人格的“人”,除了讓他們死亡,似乎找不到更好的解決辦法。

因為隻要他們活着,就會一直危害社會。

果不其然,2010年,喬恩因非法持有傳播下載下傳大量的兒童色情資料再次被判刑兩年。

2018年,同樣的原因喬恩再再度入獄。

沒有人生下來就是一定的“本惡論”。

更多的時候孩童就是一張白紙,被父母随意塗抹色彩。

兜兜轉轉,成為惡魔的原因還是回到了原生家庭上。

兩人的家庭都破碎不堪。

羅伯特從小就被們哥哥當做沙袋,還極有可能被性侵過。

資料上也顯示,羅伯特在監獄時還交往過一位女生,出獄後交往的對象便都是男性了。

喬恩的父母離異,沒有人關心他,小小年紀就喜歡看血腥暴力的影碟。

當然,反社會人格終究是少數。

小妹想在今天文章的最後,好好念叨念叨“未成年”這三個字。

尤其是被提及最多的“校園霸淩”。

仍拿《少年的你》舉例,魏萊的兩個跟班(簡稱A與B)。

這兩個人可以說是兩類施暴者的縮影。

A是典型的氛圍産物。

“如果你不加入施暴者,那麼你也會被霸淩”

青春期時的荷爾蒙爆發,總讓人産生天不怕地不怕的心态。

他們既不在乎學校制定的規則,也不害怕做錯事的後果。

于是在一聲聲起哄叫好下,事情逐漸走向不可挽回的地步。

是以你能看到衆人打開閃光燈錄下陳念被剪頭發撕衣服的樣子。

是以你能看到在《韓公主》裡輪流走進房間侵犯女主的一雙雙腿。

而在B身上發生的呢,則是個無解的死循環。

有一處是B的父親上來就是對她拳打腳踢。

哪怕結局A去做了眉毛手術露出了微笑,她還要一個人背着醉鬼父親回家。

當錯誤教育被延續,隻能造成對生命的漠視和缺乏共情的心理。

倘若說這些還屬于不可控元素,那麼在關于未成年的法律上,有一個根本性的漏洞。

即:既沒辦法嚴懲施暴者,又沒辦法很好的保護受害者。

于是,施暴者愈發猖狂,将法律視為保護傘。

受害者不是在沉默中死亡,就是提刀走向毀滅之路。

是以未成年間的悲劇,真的沒有辦法解決了嗎?

當然有。

責任在于你,我,每一個阻止明天會變壞的成年人。

切記,不要讓你的孩子,成為下一個人們口中痛罵或惋惜的未成年。