在人的一生中,有些很不起眼的小事,竟然會讓你留戀,甚而感懷終生。前四川美食家協會主席,90高齡的李樹人老先生跟我聊天時就曾動情地談道:“人到老年,總有些懷舊的情感,我有時就特别想吃珍珠圓子,但跑了好幾個地方,都沒找到,心頭郁悶了好久啊。”

豈但是李老有如此之感歎,多少川人,尤其是土生土長的成都人,多少背井離鄉的遊子,一提起像珍珠一樣晶亮剔透、香甜滋潤,或肉香味鮮的珍珠圓子,都忍不住想再嘗一嘗,重溫一下兒時纏住媽媽要一兩毛錢去解一下饞的甜蜜溫馨的滋味。

話說珍珠圓子,先說說四川小吃中的奇葩——米制品小吃。天府大地,自古乃天下糧倉,尤以稻米為主食,大米、糯米小吃自然豐富多彩,花樣百出。除了源自民間的葉兒粑、凍糕、白糕、蒸馍、豬兒粑、黃粑、湯圓、珍珠圓子、蒸蒸糕、三合泥、油茶、油糕、椒鹽粽子、醪糟粉子、糖油果子、三大炮、糍粑、米涼粉、米粉之外,還有出自小吃名師之手的席宴佳品,銀芽米餃、鳳凰玉餃、蝦仁水晶餃、一品燒麥、鮮蝦玉盒、海參芙蓉包、鳳餡四喜餃、水晶涼卷……

鮮為人知的是,四川米制品竟然珍藏着傳奇般的美味情緣。三四十年代就被譽為巴蜀面點狀元的林家治老師,早年深得川南米點匠人高其山師傅的器重,獲得米制品小吃、點心的制作絕技。他廣納民間大米、糯米小吃之精髓,創制了系列米制品小吃,尤為叫絕的是,林大師巧把川菜紅案技藝與白案制作工藝結合起來,創制出系列席宴點心來,像廣為稱道的魚翅芙蓉寶、蝦仁玉餃、鳳尾酥、鮮花餅等。

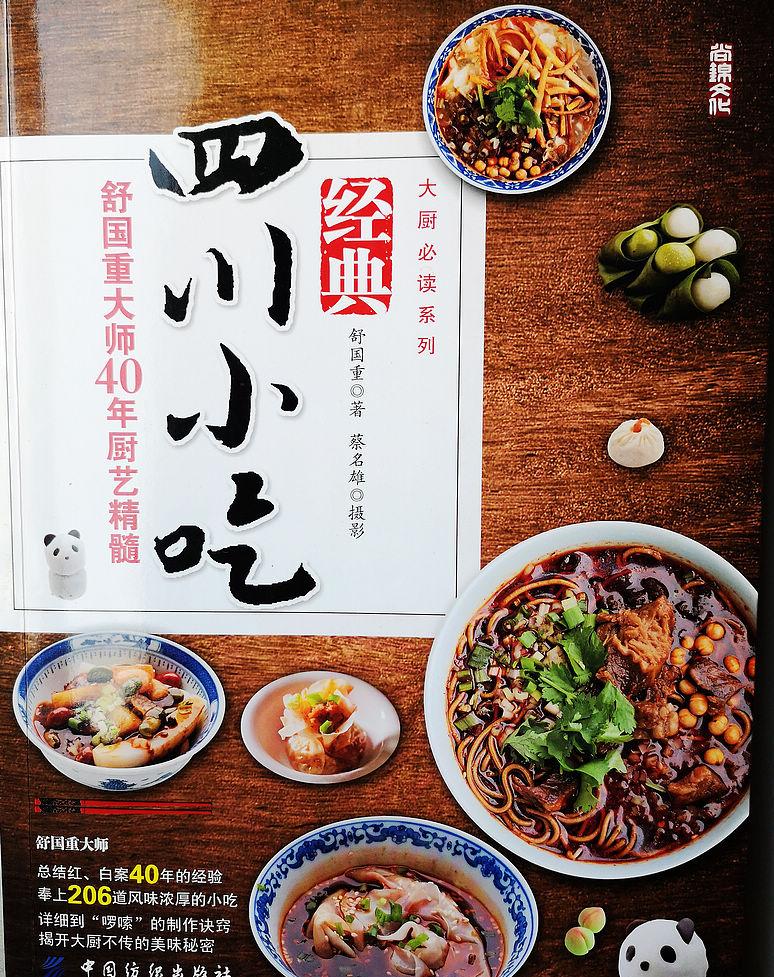

難能可貴的是林老師将米制品絕技毫無保留的傳授給了他得意學生張中尤。精通紅白兩案,曾為聯合國中國代表團廚師長的張大師,将經典川菜、精美小吃一并展現給全世界。現已是中國烹饪大師終生成就獎獲得者的張老師,又毫無保留的把小吃技藝和米制品絕技傳授給他的得意門生,現為川菜紅白兩案雙料大師的舒國重(現今日頭條:舒國重美食)和玉芝蘭的蘭桂均。三代人之傳承,将四川美食這一精髓——米制品小吃代有承傳,弘揚光大。尤為可喜的是,2016年舒國重之絕世佳作《經典四川小吃》在海峽兩岸盛大出版,不僅再現四川經典小吃,且為四川小吃技藝與文化留下了珍貴的曆史和技術資料,得以傳世後人。

舒國重之經典暢銷佳作

珍珠圓子趣話

再說珍珠圓子,清末民初,灌縣(今都江堰市)有位鄉村廚師叫張合榮。農村常辦田席,亦叫九大碗,但凡有紅白喜事,便在竹林垻或自家曬垻,請來專門操辦田席的廚師,擺上幾十桌,四鄰父老鄉親一起熱鬧。張合榮操辦田席,喜歡在三蒸九扣幾個大菜上完後,上一道甜食調節口味。他将紅糖芝麻湯圓沾裹上一層蒸至半熟的糯米,大火快速蒸幾分鐘取出,每個湯圓再放上一顆紅豔豔的櫻桃。蒸出的湯圓,皮面上的顆顆糯米粒晶瑩透亮,加之櫻桃陪襯,十分喜人,很受鄉親們喜愛,張合榮的蒸湯圓亦就四方聞名。

1910年,張合榮被邀請到灌縣城裡的“榮樂園”飯店主掌白案,專做筵席甜點。張合榮做出的蒸湯圓,上面沾滿了顆顆雪白亮麗、晶瑩剔透的米粒,頂上一個鮮紅櫻桃,顯得很是吉祥如意,吃到嘴裡,香甜滋糯、柔美爽口,令人叫絕。因不單賣,不少大戶就沖着張合榮的這道甜品來定宴席,榮樂園的席桌生意好的非同一般。

時間一長,有老食客向張合榮建議:你的蒸湯圓如果單獨經營,一定能賣出名堂來。張合榮聽後便果真動了心思,他反複觀察了市場飲食行情,決定到省城去闖一闖。于是變賣了全部家當,又借了一筆債,攜家帶眷來到成都,在會府西街(今忠烈祠街)租了一間鋪面,主營蒸湯圓和八寶粥。

米制品小吃經典鴛鴦葉兒粑

會府西街一直是成都有名的三教九流彙聚的熱鬧場所,舊貨古董交易中心,也是古玩商們的集中之地。抽大煙、打麻将、喝小酒、品小吃,是這些人的日常生活。張合榮的店一開張,人們圖新鮮、吃鬧熱,便競相品嘗,一吃發現與成都的賴湯圓、龍抄手、擔擔面、鐘水餃等名小吃大不一樣,獨具特色、别有風味,張合榮的生意就迅速紅火起來。

當時,張合榮的甜食店還沒有名号,古玩商們大多都有些文墨。見那蒸湯圓又大又圓、粒粒糯米、晶瑩閃亮,亦如珍珠;鮮紅靓麗的櫻桃恰似紅寶石。大家一合計,便送它一個雅号:“珍珠圓子”,有谙熟書法的又送上字幅。“珍珠圓子”的招牌一挂起,沒幾天就門庭若市,起先一天賣四百餘個珍珠圓子,後來增加到一千個。每天是好幾個大蒸籠輪番蒸制,顧客仍得要排班站隊,不到中午十二點便售賣一空。張合榮隻好天天向買主緻歉:“對不起哈,明天請早!”。珍珠圓子一下名聲鵲起,口碑頌傳。

舒老師制作的珍珠圓子

珍珠圓子往事

張合榮到成都後,把原先的紅糖心子,改為黑芝麻,其後又受賴湯圓心子的啟發,将珍珠圓子的風味增添了豆沙、棗泥、桂花、玫瑰、蜜餞、冰橘;珍珠元子的皮子,也用七成上等糯米與三成大米混合推磨、吊漿制成。為使“珍珠”更加出神入化,他采用雪白通圓的西米,蒸出後愈發晶瑩透亮,耀眼誘人。如此,張合榮的珍珠圓子,風味多樣、香甜多滋、柔嫩滋糯、軟而不粘、吃口舒爽,食者無不歎服。

不久,張合榮想到品種再多亦都是甜品,他按照葉兒粑甜鹹雙味的風味,又添制了鮮肉、金鈎、雲腿、臘肉、口蘑等鹹鮮味珍珠元子,香鮮美口、滋味豐腴,甜鹹搭配,吃時配免費紅白茶,如此一來更是倍受點贊。張合榮幹脆一不住二不休,把日積月累積攢的錢投入到店堂的裝修裝飾和餐具的品位更新上,使得店堂内外十分雅潔,杯盤碗碟一律用景德鎮瓷器和福州黑漆筷子,給人以高雅舒适、清爽潔淨的感受,生意自然好得一發不可收拾。那些炒古董、玩銀元商人們也幹脆就在店裡請客吃飯談生意,覺得既很有特色又有臉面。

芝麻紅糖餡的珍珠圓子

1918年,主政四川的熊克武将軍路過忠烈祠,一個叫劉亞林的幕僚對他說,這兒有家珍珠圓子,名氣大得很,連外國人都喜歡去品嘗。熊大将軍一聽,欣然帶着僚屬們進到店内,一看很是雅緻,他連吃了兩個甜的、兩個鹹的,覺得真還是名不虛傳,很高興地叫來張合榮,倍加稱贊勉勵,并叫侍從拿出一百銀元獎給張合榮。這一來,張合榮連同珍珠圓子一道名揚巴蜀。不僅如此,軍政工商各界上層人士設宴待賓,都要派人去訂購珍珠圓子,為筵席添色增彩。珍珠圓子的生意紅火風光得讓人目瞪口呆,連那些黑幫、混混、丘八也都不敢打張合榮的歪主意。

1950年後,張合榮眼見珍珠圓子遠比當初自己的“雄心壯志”發展的更好,加之年紀已大、身體不好,便功成身退,把店交由兒子張光禮及媳婦周國榮經營。公私合營後,珍珠圓子又與以經營葉兒粑為主的“永祥甜食店”合并,仍用“珍珠圓子”為招牌,以珍珠圓子、八寶粥、葉兒粑三大甜食精品為特色,生意依舊火爆,品吃者絡繹不絕。

1957年張合榮病逝後,張光禮調到“郭湯圓”上班。1960年的三年天災人禍,物質緊缺,原料斷貨,珍珠圓子名存實亡,在春熙路改賣燴面和甜米泥,“文革”十年,珍珠圓子銷聲匿迹。1981年方才在東風路大慈寺旁的一座古典式建築重新亮相,改名為“珍珠圓子餐廳”,由其第三代傳人張興濤主持,除傳統經營中的八寶粥、葉兒粑外,還增添了四十餘個其它風味小吃。大廳底樓賣零點散客,二樓經營小吃套餐和小吃筵席,經常亦是門庭若市。我那時亦不時去光顧,一甜一鹹兩個珍珠圓子,一碗紅白茶,吃得是心意滿滿,悠然自得。但90年代後,春熙路改造,那座古樸典雅的建築被拆了,代之而起的是一座高樓大廈,珍珠圓子再一次消遁,不知去向何方。雖說,現今在錦裡、寬窄巷子也有賣珍珠圓子的小吃攤點,可那哪裡是珍珠圓子啊,就一蒸湯圓,且不冷不熱,吃了打幹嗝,真是難過啊!

小吃名師唐舟(今日頭條:唐老師講食話) 制作的三色糍粑圓子

自打珍珠圓子出名後,衆多甜食商家趨之若鹜、争相模仿,于是成都及巴蜀不少地方都有“珍珠圓子”,雖仍以成都珍珠圓子為正宗,但也出現了風味别樣的珍珠圓子,形成川西、川東以及民間“珍珠圓子”三個主要風味流派。

川西“珍珠圓子”皮胚通常要加雞蛋液、幹豆粉揉制,多以芝麻為餡心,蒸熟後的成品頂部放半個櫻桃,有的則是在頂部印個類似櫻桃的紅圓印,色澤淺黃、糯米粒晶亮、滋潤香甜。

川東“珍珠圓子”多用西米粘裹,以洗沙、玫瑰為主、蒸熟後同樣放半顆蜜櫻桃,成品晶瑩透亮、形似珍珠、香甜可口。

另一種是鮮肉餡心的珍珠圓子,用肥瘦豬肉、芓菇、雞蛋液加調料制成餡心,湯圓則粘裹上陰米,蒸熟後的成品色澤亮麗、珠子晶瑩、餡肉鮮美、細嫩滋潤。

而巴蜀民間的“珍珠圓子”,多用鮮藕、肥瘦豬肉剁細,加調料拌合成藕餡;湯圓則粘裹彩色陰米蒸制,成品色澤豔麗,餡心清香鮮美,滋潤爽口。

過去,因為物質供應緊張,多憑票證限量購買,人們總是處在痨腸寡肚之半饑餓狀态,故而偶爾品吃一回油潤、香甜、滋糯的珍珠圓子真的是難得的享受。現今,在“三高”和“肥胖”的雙重警告下,大多人看到可愛誘人的珍珠圓子,雖口饞心慌,但也強忍住定力極弱的唾液。其實也不妨,想想看,人生短暫,難得幾回醉,何苦虧待折磨自己,想吃就吃,肚兒飽的也要吃,這就是文化。像吃珍珠圓子這類美食,配上一盅紅白茶,脫脂解糖,稀釋甜膩,不就既美口又養生了嗎。

舒老師(中)和唐老師(左)在示範牛肉包子制作

《四川省志•川菜志》編委會副主編 川菜文化人 川菜撰稿人

《百年川菜傳奇》《路邊的川菜史》《辣麻誘惑三百年》作者

圖文原創·江湖饕客 向東 2019.04.08 成都