——南宋以來的古音學研究

作者:鐘如雄胡娟(分别系西南民族大學文學與新聞傳播學院教授、彜學學院副教授)

編者按

中華文明傳承數千年,積澱了浩如煙海的文化典籍。然而,由于漢語語音、文字、詞彙、文法等都已随時代發展而産生變化,後世要通讀典籍,不僅要具備文字、訓诂知識,還要掌握音韻知識。“非通音韻,即不能通文字訓诂,理固如此。然不通文字訓诂,亦不足以通音韻。”國學大師黃侃,道出了傳統“國小”音韻與文字、訓诂之間畛域有别而互相為用的關系。習近平總書記在哲學社會科學工作座談會上指出:“要重視發展具有重要文化價值和傳承意義的‘絕學’、冷門學科。”音韻學作為研究漢語語音系統的學問,被視為不易掌握的冷門“絕學”。本期《語言文字》從古音學視角,為您介紹上古音韻研究的基本面貌,敬請關注。

一種學問,隻有在人類自覺和需要的時候才會引起關注與研究。漢語的古音,唐代以前既無人關注,更無人研究。南北朝以前,漢語的聲調還無人知曉;直到劉宋時期,文人才開始關注聲調與詩歌平仄和押韻之間的關系,開始編撰韻書為創作新詩“永明體”服務。

音韻學家所說的古音,指的是先秦漢語讀音;古音學則是指研究先秦漢語語音系統而形成的學問。唐初的陸德明彙集漢魏六朝以前230餘位經學家的注音與訓诂,考證其異同,撰《經典釋文》,開古籍異讀研究之先河。然陸氏的異讀研究還算不上真正的古音學,南宋吳棫受陸德明啟發,才開啟了古音研究之大門,成為古音學的開山鼻祖。南宋以來的800餘年間,曆經數代古音學家的“推闡加密”,古音學研究成就輝煌。

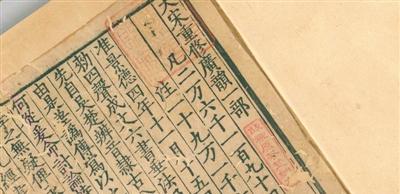

《廣韻》複刻本

顧炎武畫像

草創古音研究從古韻始

古音研究是從古韻開始的。吳棫研究古韻部的語料主要是“風騷”等先秦韻文的押韻。《毛詩葉韻補音》是吳棫研究古音的開山之作,他效法陸德明的研究方法,彙集前人所舉《毛詩》“葉音”的例子,歸納《詩經》的用韻規律。吳氏認為,古人用韻寬,可以“通轉”,故将先秦古韻分為九部。其分部雖略顯粗疏,與先秦實際的韻部相去甚遠,但起到了古韻研究的啟蒙作用。故《四庫全書提要》寫道:“自宋以來,著一書以明古音者,實自棫始……棫書雖牴牾百端,而後來言古音者皆從此而推闡加密,故辟其謬而仍存之,以不沒筚路藍縷之功焉。”這個評價比較客觀。

南宋研究古韻的學者還有鄭庠和項安世等,可惜他們的著述幾乎失傳,後世對其研究成果一知半解。從陳振孫的《直齋書錄解題》中得知,鄭庠撰《詩古音辨》一卷,其古韻六部說見于元代熊朋來的《經說》和清代戴震的《聲韻考》中。王力先生說:“鄭庠由宋代語音系統推測先秦語音系統,隻知合并,不知分析,是以分韻雖寬,按之《詩韻》,仍有出韻。”張民權先生也說:“鄭庠的古音研究也是有成就的,尤其是他的古韻分部的原則,對清代古音學産生了極為深刻的影響。”又據《宋史·藝文志》記載,項安世撰《詩經前說》一卷,《經解》二十卷,其古韻的分部,粗線條有十一部,細分則有十三部以上。

元明兩代的古音學家曾不遺餘力地批判宋人的“葉音”說。因為“葉音”說的本質是以唐宋音為标準來改讀“風騷”的押韻以求和諧,這就嚴重背離了語音的曆史發展規律。焦竑在《古詩無葉音》中說:“詩有古韻今韻。古韻久不傳,學者于《毛詩》《離騷》皆以今韻讀之,其有不合則強為之音。”總體而言,元明古音學家沒有系統研究過古音的聲韻調,對古音系統的重建沒有多大貢獻。

重建古音研究全面發展

清代古音學研究迎來了全面發展的階段,一大批古音學家不僅對古韻展開持久深入的讨論,取得重大突破,而且在古聲母和聲調的研究方面也取得所未有的成就。

(一)古韻部研究

宋人研究古韻部時,把《廣韻》的每一個韻部都看成一個整體,沒有想到把它們拆分後再重組,是以,盡管韻部定得很寬也難免出韻。顧炎武把《廣韻》的某些韻拆分成幾個部分,再與其他韻合并,建立了離析《廣韻》的新方法。《廣韻》離析法,既照顧到了語音的系統性又兼顧到了語音的曆史發展,成了古韻研究的基本原則和方法,可謂“匹夫而為百世師,一言而為天下法”。

潘鹹是諧聲偏旁歸類法的創造者與實踐者,繼後段玉裁正式提出“同聲必同部”的構想,使諧聲偏旁歸類法也成為古韻研究的基本原則和方法。

清人研究古韻,或偏重于以《詩經》用韻及諧聲系統為依據,或注重以等韻的音理進行分析,前者叫“考古”,後者叫“審音”,由此形成“考古派”與“審音派”。而考古與音理分析相結合的方法也成為古韻研究的基本原則和方法。唐作藩先生說:“自顧炎武開始,考古派一般都忽略了審音,而審音派自江永起沒有不重視考古的。江有诰是審音與考古結合得最好的。”

(二)古聲母研究

與古韻部相比,古聲母的研究遠遠滞後,直到明末清初才首開其端。錢大昕在這一領域作出重大貢獻。

第一,古無輕唇音。“輕唇音”即唇齒音。中古漢語的“非、敷、奉、微”四個唇齒音聲母,在先秦仍讀雙唇音(重唇音)“幫、滂、并、明”。這本是明代陳第的重大發現,但他沒有明确提出先秦無唇齒音的理論來,清人錢大昕才是“古無輕唇音”的創造者。他說:“凡輕唇之音,古皆為重唇。”

第二,古無舌上音。“舌上音”即舌面前音。中古漢語的“知、徹、澄”三個舌面前音聲母,在先秦仍讀舌尖中音“端、透、定”。這是錢大昕的重大發現,他說:“古無舌頭舌上之分,知、徹、澄三母以今音讀之,與照、穿、床無别也,求之古音,則與端、透、定無異。”

第三,古無正齒音。中古漢語的正齒音分為舌尖後音“莊、初、崇、山、俟”(也稱“照二”)和舌面前音“章、昌、船、書、禅”(也稱“照三”)兩套聲母。錢大昕認為,舌面前音聲母在先秦仍讀舌尖前音“精、清、從、心、邪”。

(三)古聲調研究

漢語的四聲雖然在劉宋時期就已發現了,但對先秦聲調的研究直至清代才有人關注。無論是吳棫的“四聲通轉”說,還是程迥的“四聲互用”說,實質上都是否定聲調在先秦的存在。陳第說得更明确,“四聲之辨,古人未有”。這才引發了清代學者的争議。

第一個認為先秦有四聲的是江永,他說:“四聲雖起江左,按之實有其聲,不容增減,此後人補前人未備之一端。平自韻平,上去入自韻上去入者,恒也。”用發展變化的眼光來看待先秦聲調的,段玉裁是第一人,他在《六書音均表》中提出“古無去聲”說,“古四聲不同今韻,猶古本音不同今韻也。”

構拟用新方法研究古音

如果說南宋是古音學的草創時期,清代是古音學的曆史重建時期,那麼,現代則是古音的構拟時期。現代古音學家在繼續“離析唐韻”的同時,開始着手對古音系統的構拟,嘗試提煉諧聲系列和諧聲層級等新方法研究上古音。

(一)古韻部構拟

所謂“古本音”就是先秦韻部的音質問題。段玉裁“大略古音多斂,今音多侈”,就是說先秦古韻多細音(齊齒、撮口),今音多洪音(開口、合口)。

對古韻部音質的構拟是從現代開始的。章太炎分古韻為二十三部,黃侃分古韻為二十八部,陰陽入三分,入聲完全獨立,同時開始對二十八部的音質進行構拟。瑞典漢學家高本漢全面利用現代方言語料證明中古語音系統,進而推證上古音系,并分别完成中古音和上古音的語音構拟,可謂前無古人,别開生面。王力“分先秦古韻為二十九部,戰國時代三十部”,同時對二十九部的音值進行了精心構拟,使古韻的分部及其音質的拟測日臻完善。近幾年,郭錫良《漢字古音表稿》、孫玉文《上古漢語韻重制象研究》等利用近幾十年上古韻母研究的新進展,對上古韻母系統提出了最新構拟。

(二)古聲母構拟

清代熊士伯、鄒漢勳等曾提出“古音娘、日二紐歸泥”說,但均無足證。章太炎利用諧聲、聲訓、異文、異讀等語料作了充分論證,“古音有舌頭泥紐,其後支别,則舌上有娘紐,半舌半齒有日紐,于古皆泥紐也”。高本漢則将“娘”母拟為[n],“日”母拟為[ȵ],說明它們是有差別的。黃侃總結諸家成果,拟上古聲母為十九個,頗具系統性;王力拟為三十三個,并且全部作了音位構拟。至此,一個完整而嚴密的古聲母系統形成了。

(三)古聲調構拟

黃侃主張“古無上去”兩聲說,變相地否定上古漢語有聲調。陸志韋主張“長去短去”說,他将去聲分為“舒聲(通平上去)”和“促音(短去)”兩類,促音後來變為入聲,舒聲後來變為“平、上、去”三聲。受陸志韋啟發,王力将古聲調分為“舒聲”和“促聲”兩類四種,“上古四聲不但有音高的分别,而且有音長(音量)的分别。”近20年來,唐作藩、郭錫良、孫玉文都明确提出上古有平、上、去、長入、短入五個聲調,引起極大重視。

縱觀南宋以來800餘年間的古音學研究,一個較為完整而嚴密的上古語音系統呈現在我們面前。上古音系統的建立,是無數代古音學家睿智精思、反複論證的結果,前修未密,後出轉精。但我們應該看到,這個系統還僅僅是古音學家們的一種構想,是否就是上古漢語真實的語音系統,尚待繼續論證。

《光明日報》( 2019年11月23日12版)