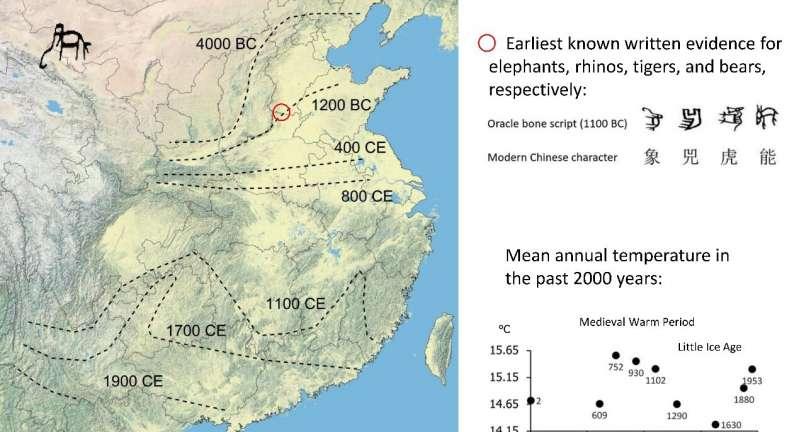

過去四千年來亞洲象的北邊界地圖

南京大學和美國奧爾胡斯大學研究團隊在《美國國家科學院刊》上發表報告稱,過去兩千年來,中國大型動物範圍的收縮主要由農業以及農業集約化的傳播所主導,這通常與人類文化的發展有關,而氣候變化對其造成影響很少甚至沒有。

研究人員根據檔案記錄以及公元2年至1953年中國的氣候資料分析了大型動物的分布動态和社會發展圖,最終證明,中國五個曆史悠久的巨型動物群,亞洲象,犀牛,老虎,亞洲黑熊和棕熊的範圍縮小主要受到文化過濾(定義為文化進化對物種存在的影響)的驅動。

這一發現表明,通常伴随着文擴充的長達數千年的農田擴張和農業集約化,是導緻這些大型動物物種從中國大部分地區滅絕的原因。此外,文化過濾對于從曆史區域物種庫中了解社會在當代社群集合中的作用非常重要。

這一研究還提供了直接的證據,表明自遠古以來的文化演變在塑造大規模巨型動物的生物多樣性模式時就已經掩蓋了氣候變化的影響,反映出社會文化程序在生物圈中的重要性日益增強。

奧爾胡斯大學教授詹斯·克裡斯蒂安·斯文甯表示:“中國儲存了2000多年的書面曆史記錄,這為在較大的地理範圍内重建文化與自然互動的長期動态提供了獨特的機會。”

蘇門答臘犀牛在曆史上曾在中國東部廣泛分布,但由于人為壓力的增加而滅絕了

奧爾胡斯大學和南京大學的博士後滕樹清(Shuqing Teng)解釋說:“古代中國即使在如今人口稠密的地區,比如華北平原和長江中下遊平原也曾經擁有高度生物多樣性的大型哺乳動物。但歸因于起源于中國北方的漢族文化的集約化農業實踐向南擴充,它們的範圍收縮或滅絕了。”

這些類群從研究區的區域滅絕與上述社會文化動态一緻,但與氣候變化不一緻。在過去的2000年中,至少有兩個明顯的降溫-升溫周期,包括中世紀溫暖期和小冰期,年平均溫度波動在1至1.5攝氏度左右,但都沒有對大型動物區系産生明顯影響。