很多人都對中國古代男人“一夫多妻”制度豔羨不已,但如果真的穿越回去,這些羨慕“多妻”制的兄弟可能要傻眼了。

當然了,如果你有錢多娶幾個不是不可以,但“妻”很長時間以來,真的隻有一個,沒有好多個!

嚴格意義上說,中國古代不是“一夫多妻制”而是“一夫一妻多妾制”。有些朝代對“納妾”的數量有明确的規定,為解決男人下半身的需求,代之以地位更低的“婢”和“姬”。

為了說清楚家庭成員的等級,我們先把“妻”、“妾”、“婢”、“姬”的關系捋一捋。

在古代王朝裡,一個人隻能娶一個“妻”,這個家裡的母老虎,也叫“嫡妻”。

聽這個名字就知道了,家裡就隻有跟她有關的人才能叫“嫡”,其他的人最多隻能叫“庶”。這就是“嫡”和“庶”的關系。

一人配置設定一個母老虎是個長期以來的規矩,就算是皇帝可以三宮六院,娶各式各樣、品質不一的後妃,但皇後永遠隻能有一個,沒聽說過哪個朝代“母儀天下”的皇後有倆并列的。

網絡上流行的種馬小說裡,男豬腳經常弄一大群美女回家環伺,為了解決各自地位的問題,弄了個“平妻”的概念出來。

這其實是偷換概念了,所謂“平妻”是指“嫡妻”在家裡的地位和男主人平等,而不是幾個老婆之間平等。

要知道,嫡妻在家裡的地位那可不是一般的高,不但能跟男主人坐在一起吃飯,享受相同的服制、車制等禮儀待遇,甚至可以決定“妾”、“婢”和“姬”的命運。

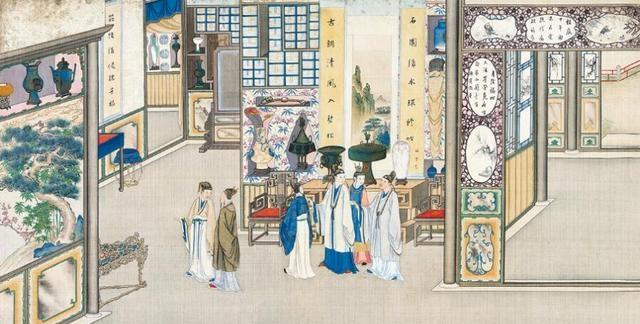

古代婚宴圖

另外,從嫁娶的儀式上也能看出“嫡妻”的地位。古代婚嫁講究“門當戶對”,成為兒女親家的兩家基本上門地相似。

但這僅限于迎娶“嫡妻”,從下聘問名開始,三媒六證各種複雜儀式後,開正門迎娶入家。(古代大家族,正門一年也開不了幾次,但大婚一定是要開啟正門以示隆重的)

在中國古代,姻親關系意味着兩個大家族的聯盟和融合。

如果您一不小心凡了忤逆的大罪,要“誅九族”。對不起,“妻族”也是九族之一,您老婆家跟着一起菜市口外,開刀問斬。

從來沒聽說過“誅九族”有殺“妾族”的,因為“妾”這一族跟您家根本不是姻親關系。

這句話翻過來說就是,“妾”族和您家就是簡單的人肉買賣關系,什麼“門當戶對”、“三媒六證”、“開大門”都想多了吧?!

而且,一旦哪家的女兒給您做了妾,她也就在本家族内部除名了。她的本族根本不會承認,曾經有過這樣一個女兒。

某些古代王朝為了保證婚姻系統的穩定,制定了相應的法律條文,這就是所謂的“七出三不去”規則。

“七出”指的是有以下七種狀況,丈夫可以提出“休妻”:

“婦有七去:不順父母,去;無子,去;淫,去;妒,去;有惡疾,去;多言,去;盜竊,去。”(《禮記•大戴禮》)

而“三不去”則是指,即便老婆犯了“七出”規則,在下述三種情況下也不能休妻。

“婦有三不去,有所娶無所歸,不去;與更三年喪,不去;前貧後富,不去。”(《唐律疏議》)

具體限制性的條件,大家自行百度吧,說真的“七出三不去”的條款,就是放到現在,我們都不一定能夠做到。

是以,很多古代話本小說,“嫡妻”天天在家河東獅吼,老公也沒轍,想閃婚?門都沒有!

但所有這些條款,都是保障“嫡妻”的,沒“妾”什麼事兒。

我們前面說過了,有些朝代“納妾”是種待遇,不是什麼人都有權“納妾”。

比如說在漢朝,您要是個平頭老百姓,“納妾”這事兒就跟您沒有一毛錢關系了,守着“糟糠”過一輩子吧!(“卿大夫一妻二妾,士一妻一妾,庶人一夫一婦”)。除非您有特殊的貢獻,皇帝點頭答應了,才能享受特殊待遇,“功成受封,得備八妾”。

直到元朝以後,因為“不孝有三,無後為大”的原因,納妾的規定才逐漸放開,“宜令民年四十無子聽取妾,以為宗祀計”(《元史》)。

直到明嘉靖時期,法律還規定“至于庶人,必年四十以上無子,方許奏選一妾。私納妾者,賜以四十皮鞭。”

“妾”字的書體演化(隸書--小篆--金文--甲骨文--骨刻文)

另外,從妾的來源也能看出“妻”和“妾”的差別。

“妾”這個漢字是個會意字,《說文解字》上的解釋是“從䇂(qiān),從女”。而“䇂”在甲骨文上的意思是刑刀,表示有罪、受刑,結合在一起就是“有罪的女子”或“女奴”。

這說明,妾的來源除了小門小戶将女兒賣出外,還有很多是從獲罪的教坊、妓寨中買來或賞賜的。

這種來源女子進入家中,還期望有多高的地位,顯然是不現實的。至于“婢”和“姬”在家裡的地位就更低了,基本就是人形财産。中國曆史上多見文人雅士互贈“姬”、“婢”的記載,甚至一度被稱為美談,可見這二者的地位的低賤。

說完了家裡女性的地位等級,接下來說說兒子們的地位差了。

嫡妻所生的兒子毫無疑問是“嫡子”,如果他有又是家裡的第一個兒子,那就是“嫡長子”。

這個根正苗紅孩子,必須是全家人的心頭肉、口中珠,是一家之主當仁不讓的第一順位繼承人,其地位可以參見賈寶玉。

如果家裡大老虎的産量比較高,一氣兒生了好幾個,那就依次往後排嫡次子、嫡三子,但無論如何帶“嫡”字的兒子,地位都要排在“庶”子前面。

除了嫡妻所生的兒子外,家裡所有其他的兒子都叫“庶子”、意思就是“庶出”。

有意思的是,庶出的孩子必須要認“嫡妻”為“嫡母”,而生母隻能認作是“庶母”。“庶母”見到孩子時要稱呼少爺、小姐,而孩子隻能稱呼庶母為“姨娘”。這一點,可參加探春對自己親生母親趙姨娘的稱謂。

如果長子是“庶出”那這個孩子就是“庶長子”,雖然年紀排老大,但庶出地位的地位是不能改變的,地位依舊要排在“嫡子”之後。是以,一個大家族裡很有可能,既有(庶)“長子”也有“嫡長子”。

那有沒有這種可能性,大老婆不小心挂了,“妾”扶正成了“嫡妻”呢?

确實有這種可能性,但實際案例極少。古代家庭倫理中,“妻”和“妾”的關系有點像官場中的“官”和“吏”。

隻有通過國家考試的天子門生才有可能是“官”,而沒通過國家考試由為國家服務的人都是“吏”。當一個縣令死了,國家隻會在空降一個新的縣令來上任,而不會從“吏”裡選拔一個變成“官”。

是以,一般來說大老婆死了,解決的方式是再娶一個大老婆,稱為“續弦”。這個第二任大老婆生的兒子依舊是“嫡子”,隻不過位置要排在之前嫡子之後,即所謂“長幼有序”。

那如果“妾”一不小心扶正了,成了“嫡妻”,那她再生的兒子算什麼呢?

妾扶正成了“嫡妻”後,生的兒子也是“嫡子”,而之前身份變化前生的兒子還是“庶子”。雖然都是一個媽生的,但身份的變化“不咎既往”和法律一樣。

說到這裡,相信大家已經清楚古代家族倫理的規則了,孩子們的排位順序是嫡長子>嫡次子>嫡三子>嫡N子>庶子。

說真的,庶子們,你們還是哪涼快,哪兒待着吧!

最後,我們說一下家族繼承的問題。

一個大家族家主位置的住宅和爵位,一般隻由嫡長子繼承。如果嫡長子死得早,是不是嫡次子補位呢?

并不是!家族順位的第二繼承人是嫡長孫,也就是嫡長子的兒子。因為,雖然都是嫡子系統,但嫡長子本家的優先級高于其他嫡子。隻有,嫡長子斷了香火,才會有其他嫡子系統來承接。

在這一點上,皇家的傳承規則和大家族是一樣的,簡單說就是一句話“有嫡立嫡,無嫡立長,長幼有序”。