編者按 我們的世界由一系列粒子組成。多年來,科學家從未停止過對粒子及它們之前互相作用的探索,取得的成果也在不斷地革新我們對世界的認知。4月初,美國費米國家加速器實驗室公布的一項新的研究成果在國際實體學界掀起軒然大波,也再度引發了人們對于粒子實體學的關注與好奇。

基于此,本報推出粒子實體系列報道,關注粒子實體的基本原理與發展。

标準模型是對微觀世界的描述,這些極小尺度上的粒子的存在規律和互相作用現象,一步一步累加連接配接,最終構成了宏觀物質世界乃至整個宇宙。——吳雨生 中國科學技術大學近代實體系博士生導師、特任教授

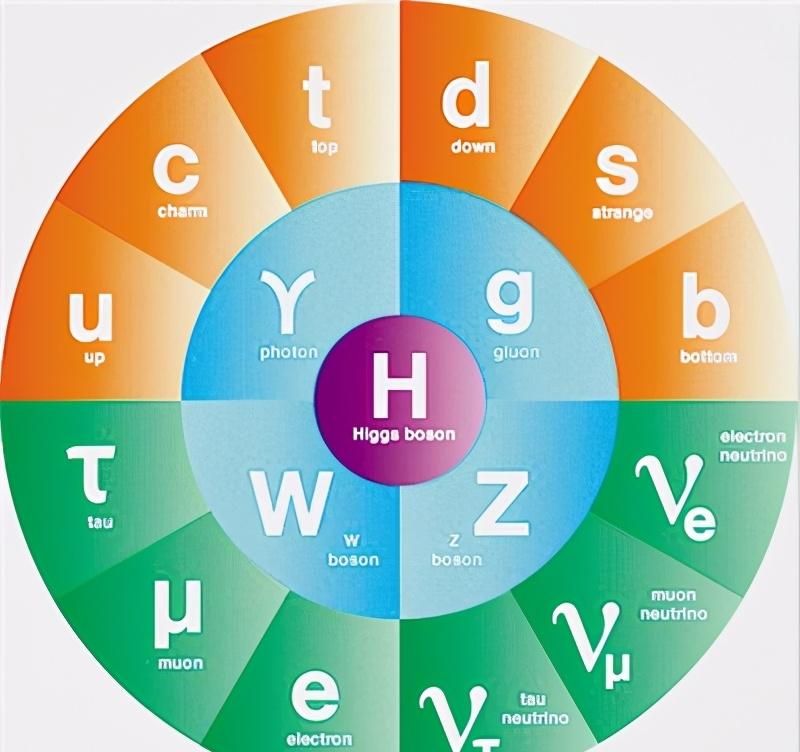

粒子實體标準模型圖 受訪者供圖

科技日報記者 吳長鋒

3月23日,歐洲核子研究中心(CERN)LHCb實驗的英國實體學家宣布,由LHCb(大型強子對撞機)合作進行的實驗,可能發現了與标準模型沖突的現象。但目前這些實驗資料的可信度還不足以宣稱“可靠的發現”。

無獨有偶,4月7日,美國費米國家加速器實驗室召開網絡視訊釋出會,公布了缪子g-2實驗組對于缪子反常磁矩的首個測量結果:現有結果與粒子實體标準模型預言之間存在4.2倍标準差的偏離。一石激起千層浪,這個結果不僅吸引了全球粒子實體學家的關注,也引來了媒體的目光。兩周時間内,超出标準模型的新實體再次成為熱點話題。那麼,這個所謂的“标準模型”到底是什麼呢?

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="12">宇宙物質構成的“磚塊”</h1>

“簡單來說,标準模型是描述微觀世界物質組成與互相作用的理論架構。”中國科學技術大學近代實體系博士生導師、特任教授吳雨生告訴科技日報記者,标準模型理論架構是基于量子場論的,主要理論觀點源自時間—空間的基本對稱性,并包含基本物質粒子、傳播互相作用的傳播子以及給基本粒子帶來品質的粒子。

物質由原子組成,原子則由原子核及繞核運動的電子組成。原子核内包含質子和中子,這些原子核内質子和中子不同的數目決定了不同原子不同的實體性質。

但質子、中子還能不能再分?電子還能不能再分?要解決這些問題,科學家采取的辦法就是:撞它!撞它!1968年,斯坦福直線加速器中心的實驗者們利用強大的技術力量探索了物質的微觀層次,發現質子和中子分别由三個誇克組成。

通過用更快更強的對撞機去撞擊物質碎片,實體學家不斷得出新的粒子。目前已經發現的組成物質的基本粒子有6種誇克:上誇克、下誇克、粲誇克、奇異誇克、頂誇克、底誇克;6種輕子:電子、電子中微子、μ子、μ中微子、τ子、τ中微子。

這6種誇克和6種輕子是物質組成的基礎單元,目前它們不能再分割,也不能相容和疊加,而隻能像樂高積木一樣堆積成各種各樣的物質。這6種誇克和6種輕子都是基本費米子。

有了費米子,就可以組成物質了嗎?“還是不可以。就像建房子一樣,有了磚塊、瓦塊還是不能堆成房子,還得有水泥等各種粘合劑才能把房間堆得牢固結實。費米子之間得有一種互相作用力,讓它們結合在一起。”吳雨生告訴記者,實體學家們通過無數次的實驗發現,宇宙間萬物之間的互相作用是四種基本作用力:引力、電磁力、強作用力和弱作用力。“标準模型描述的互相作用包括:電磁互相作用,如最常見的與電和磁相關的日常生活現象;弱互相作用,如核實體中的許多衰變現象;強互相作用,例如誇克組合成質子、中子等。”吳雨生說。

“标準模型是對微觀世界的描述,這些極小尺度上的粒子的存在規律和互相作用現象,一步一步累加連接配接,最終構成了宏觀物質世界乃至整個宇宙。”吳雨生說。

“科學家希望标準模型是一個完備自洽的理論,可以描述所有的實體現象,是一個‘一切事物現象之源頭理論’。”吳雨生說,标準模型理論從上世紀60年代誕生至今,理論家與實驗家互相合作,不斷完善理論模型,并不斷通過實驗全方位驗證理論預言,發現新現象來推進理論的發展。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="12">基本粒子的“元素周期表”</h1>

2012年7月4日,歐洲核子研究中心的主報告廳裡舉行了一場特别的報告會。這場報告會上,在歐洲大型強子對撞機LHC上運作的兩個實驗的研究者,分别宣布了最新研究結果:他們同時發現了希格斯玻色子。

半個多世紀以前預言了希格斯玻色子的彼得·希格斯和弗朗索瓦·恩格勒也被邀請到了這場報告會的現場。在公布最終結果的時候,科學家激動地向上揮拳,聽衆們也不斷歡呼。

為什麼這個發現如此令人激動?因為希格斯玻色子被認為是粒子實體學的标準模型架構下,最基本粒子中的最後一種,是以也被人稱作“标準模型的最後一塊拼圖”。

希格斯玻色子的發現,起源于一個問題,即玻色子中有些粒子有品質,有些沒有,如w、z玻色子有品質,而光子卻沒有品質。這些有品質粒子的品質又是如何來的?于是實體學家們假設,冥冥之中應該有一個“場”,是這個場賦予了這些粒子品質。

随着被發現的粒子越來越多,粒子之間的關系也愈發複雜。正如門捷列夫建立元素周期表,人們隐約覺得,如此繁多的粒子背後,也應該有一個相似的“粒子周期表”。在這個思想指導下,标準模型就像是粒子實體學家的聖經,指導着人們對微觀世界的研究。而此次歐洲核子中心的大型強子對撞機LHC發現的被戲稱為“上帝粒子”的希格斯玻色子,完全是标準模型預言的粒子。這一戰,标準模型大獲全勝。

“如果我們把費米子和規範玻色子比喻成一個個棋子,那希格斯玻色子就是它們的棋盤。沒有棋盤,棋怎麼下呀?”吳雨生告訴記者,自2012年歐洲核子中心大型強子對撞機發現希格斯玻色子後,标準模型預言的最後一個未觀測到的基本粒子也已在實驗中找到,标志着其完備理論模型的确立。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="12">“完美”中的“不完美”</h1>

吳雨生告訴記者,标準模型從基本粒子種類、互相作用數學描述上來看是十分簡潔的。但是,簡潔數學形式演算預言實驗反應結果,則往往極為複雜。例如在理論上,計算最簡單的一些實體現象發生的幾率,往往需要計算成千上萬個公式,利用高性能計算機也可能得積年累月。“而從實驗上來研究這些極微觀物質世界中的現象,往往需要舉全國乃至全球科技之力,曆經數載甚至數十載,集中許多科學家的智慧與精力才能實作。”吳雨生說。

那麼,堪稱“完美”的标準模型,真正完美了嗎?答案當然是否定的。随着時間推移,人們慢慢地發現,标準模型似乎也不是那麼“标準”。如标準模型“規定”,基本粒子之一的中微子不能有品質,要以光速在宇宙中穿梭,然而實驗測量發現,中微子耍了一點小滑頭,它以非常接近光速的速度運動,而且有非常小的品質。這種違背标準模型的結果讓人們很不爽。

“标準模型雖然已經極為成功,但仍遠遠稱不上能‘描述一切的理論’,還有一個個神秘的實體現象無法解釋。例如,你會發現,标準模型當中并不包含引力。”吳雨生告訴記者,目前标準模型尚不能解釋的問題大緻有以下幾個方面:對于宇宙學觀測到的暗物質是否有粒子屬性,标準模型并未給出相關預言;對于宇宙中正物質明顯多于反物質,标準模型無法解釋;标準模型并不包含引力作用,目前是用廣義相對論來描述引力互相作用的;基本粒子不同“代”之間為何品質差别如此之大?為何中微子的品質幾近為零……

“正是這些未解之謎激勵着實體學家繼續在理論與實驗上去探索超出标準模型的新理論、新現象,進而促使實體學家發現新的實體學。”吳雨生說。

編輯:劉義陽