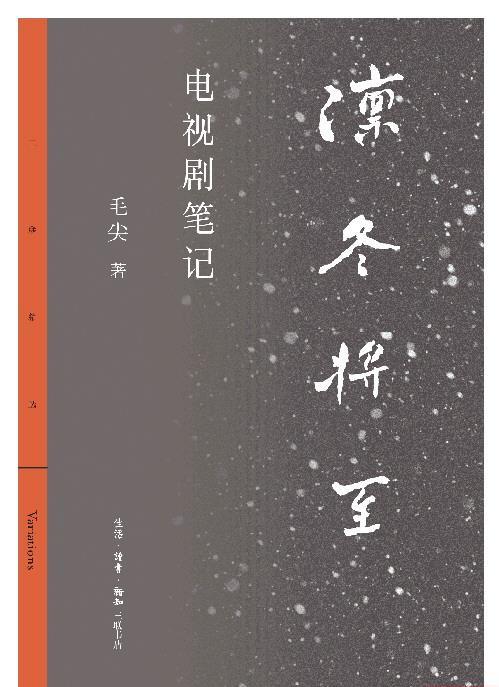

一直知道作家、學者毛尖是資深影迷,讀了《凜冬将至:電視劇筆記》,才知她也是資深的劇迷。刷劇20年,她胃口龐雜,無論國産片、英美劇或日韓劇,無論諜戰、懸疑、宮鬥、武俠、曆史、穿越、青春愛情,皆廣有涉獵。有時候“在電視機前一睜眼一閉眼,一天就過去了”,搞得家人以為她“不務正業”,回身又在《文彙報》“看電視”專欄的千字小文裡指點江山、嬉笑怒罵,釋放一位文化學者對“難登大雅之堂”的電視劇的愛恨與激情。

《凜冬将至》一書收錄了毛尖自2002年至2020年的數十篇電視劇筆記,全書結構巧妙,以倒叙的方式分為四季:“2020-2017”“2016-2013”“2012-2011”“2010-2002”。在近20年的時間裡,曾經點亮過萬家燈火、激蕩過萬千人心的各色電視劇,也在毛尖的筆下輪番登場,接受她的贊美或指摘,一本正經的揶揄和亦莊亦諧的批評。

“一邊影視劇是最親民的文化産品,一邊我自己寫劇評,從來都取的肉身身高一米六視角。在最廣大最普通的位置上打通文化的不同界面,這是文化研究的任務吧,我自覺盡力了。”毛尖說。

她眼光毒辣,言辭銳利,吐槽鮮肉霸屏的短視美學,耽美書寫的自飲自醉,所謂“偶像派”的表情包演技;吐槽《歡樂頌》是一曲金錢頌歌,《我的前半生》屬于“九流文藝言情”,而新版《紅樓夢》最大的槽點是“姿色不夠”……然而作為國産劇的擁趸,妥妥的又是刀子嘴豆腐心,哪怕對爛劇恨得牙癢癢,内心依然裝着國産劇黃金十年的風采飛揚,邊追更邊笑罵,愛之深責之切。

電視劇是最能承載一個時代的情感、審美、人生觀與價值觀的大衆文化産品,它之于時代不是單向的折射,而是互相的滋養、催發、映照和哺育。

正如北京大學中文系教授、文化學者賀桂梅在《凜冬将至》序言裡所講:“由于電視劇所具有的大衆性,這些(筆記)其實也是二十年來當代中國人情感記憶的背書。毛尖評劇的專業水準使得這些記憶不會太走樣,而她對螢幕世界的投入和熱情則使無數已随生活流逝的情感活色生香。”(采寫:南都記者黃茜)

著名作家、文化學者、華東師範大學教授毛尖

在家宅了整半年,看劇續命

南都:賀桂梅在本書序言《毛尖本色》裡透露,你一周可以寫四五篇專欄文章,常常是和朋友吃着飯、聊着天,回家帶着兒子、做着家務,抽空就把文章給寫了。這是真實的情況嗎?你是怎樣做到在寫作上如此信手拈來、舉重若輕的?

毛尖:也真實也不真實。二十年前,一周寫十篇都沒問題,現在寫不動了,一周就一兩篇,人到中年,各種事情要比二十年前多得多。桂梅說的信手拈來有很大誇張,也有爛片拍遍一個字都不想寫的時候。當然,我也可以比較自大地說一句,千字專欄,二十年下來,略有點賣油翁的手感,不慌。開始寫專欄那一陣,一桌吃飯十點前肯定得回家,否則晚上交不了稿。現在不緊張。很偶爾也會暗自得意,遙想當年上海老報人倚馬可待,亦不過如此。是以,本質上,寫作就是手藝活,就像演員演戲。梁朝偉能在《花樣年華》裡用一個刀叉動作表現洶湧内心,是十多年的歲月養成。

南都:新冠疫情讓在家刷劇成為一種生活狀态。能否透露,最近幾個月你宅在家中“刷”了哪些熱門劇?還有從前那種“坐在電視機前一睜眼一閉眼一天過去了,沙發上站起來一個趔趄”的狀态嗎?

毛尖:在家宅了半年,看劇續命,不過主要是在電腦前刷,家裡的電視機和DVD完全休眠。也許這是我生命中最後一個DVD機器了,想着它曾被我奴隸一樣使用,我就決定給它養老。現在看劇大量依賴電腦,寫作看劇,切換友善,而且用電腦看劇,給我父母一種我在工作的假象,否則他們實在看不懂,一個大學老師清早起來就在看電視劇。在我媽看來,大清早看電視劇,不是縱欲就是消沉。我用電腦看,她就以為我在工作。形式真的很重要。形式感強的劇,還是會讓人有好感。像湯姆·提克威的《巴比倫柏林》今年推出第三季,這個劇用時代氛圍營造出很厲害的驚悚感,特别值得我們學習,我們拍的恐怖片經常劇場感太明顯,提克威用景造出的史實感卻兼有年代和美學功能。

其實不少劇看完沒幾天就忘了。印象深的,輕文藝裡,《正常人》《愛情生活》都有意思。青春期到二十五六歲之間的愛情和友情。這類題材在我們的螢幕上,經常被表現得大呼小叫血淋滴答,要不就嬌喘籲籲智商下線,《正常人》和《愛情生活》一邊能做到風淡雲輕一邊又百轉千回,劇中人智商情商正常,也擁有和我們一樣的運氣和挫折,正常人生才能引發正常人共鳴,希望類似正常劇能夠掃蕩一下我們那些比三皇五帝還牛逼的青春劇主人公。至于其他劇,一般我都是黑幫劇優先。《倫敦黑幫》看了,略失望,但優優變良,跟《大西洋黑幫》《毒枭》這些隔了黃河長江。至于國産劇,基本都會瞄一眼,也看了不少,像《新世界》《鬓邊不是海棠紅》《成化十四年》都快速撸過,這兩天在刷《少年遊》,武俠劇,總會控制不住去刷一下。

《權力的遊戲》海報

南都:作為一個資深劇迷,二十年來你反複刷過最多遍的劇是哪一部(或幾部)?原因為何?

毛尖:我在《凜冬将至》後記裡提過,在檢索這些年寫下的關于電視劇的文章時,其實多少有些驚恐地發現,我居然提過五十次《24小時》,提到四十次《權力的遊戲》,可見這兩部劇對我的重要性。不過《24小時》我沒有反複去刷,曾經用大銀幕和劇迷一起看過通宵,那樣的經曆不曾發生在其他劇集,看傑克·鮑爾奔波生死線上,把自己從虛構人物活成了真人,他在這個世界颠沛,也讓我們看到霸權的搖晃,此劇貨真價實是打開本世紀的最佳方式。而打開本世紀第二個十年的最佳文本,是《權力的遊戲》。兩劇連起來看,比史書更紮實地寫出了這個世紀的命運。《權遊》我是反複刷過,有時甚至有不舍得再刷的感覺,就像狄更斯迷不舍得看光狄更斯的所有作品,需留一部在荒涼時刻看。我對《權遊》也泛起過這種心情,生活打擊我們的時候,心愛的人前來告别的時刻,打開《權遊》,裡面有更殘酷更現實的人生,有對這個世紀的鐵血預言:凜冬将至。

而就電視劇本身而言,《24小時》是對全球觀衆的一次普遍“提速”,之後,我們在無數部影視劇中聽到“滴咚滴咚”聲,實時劇獲得二十年霸權。而《權遊》的鋒刃劈向所有人,三好君王奈德沒有得到主角光環的庇佑,以混亂為階梯的小指頭也沒有得到壞人長壽的指令,塔利父子和普通士兵一樣,葬身龍焰,主角群演一樣領取命運的便當,這是《權遊》的史觀。徹底改變電視劇三觀,也在電視劇史上影響深遠。

為何1999年是“中國電視劇元年”

南都:在上世紀80年代,其實已經産生了許多經典國産電視劇,比如《上海灘》《霍元甲》《紅樓夢》《圍城》等等。在《凜冬将至》裡,你為何卻将播出《雍正王朝》的1999年定為“新的國産電視劇元年”,認為“一個電視劇時代正在展開”?在《雍正王朝》前後,國産電視劇發生了什麼根本性的變化?

毛尖:的确上世紀八九十年代産生了一大批國産劇經典,包括我們現在批評新版的《紅樓夢》《三國》不好,對照的也總是王扶林版的《紅樓》《三國》。我們在檢讨現在的電視劇為什麼不好的時候,也會對照當年的劇組精神,比如談87版《紅樓夢》為什麼好,就會舉例光作曲王立平就在攝制組呆了四年,諸如此類。但即便如此,我還是要把1999年定為我們的電視劇元年,雖然元年這個說法非常危險。我大緻有如下考量。一個是,上世紀八九十年代還是電影霸權時代,尤其年輕人看不起電視劇,看不起電視劇觀衆,畢竟電視劇觀衆很容易被催淚,在文化形象上也屬于婆婆媽媽體。是以盡管我們少年時代也被寶黛弄得黯然神傷,但是看到媽媽阿姨看完《紅樓》看《婉君》,一條手絹擦一樣的眼淚,就覺得電視劇太低端。第五代在前方嘶吼,崔健招呼着我們一無所有地上路,還能盤踞在家裡看慢吞吞的電視劇嗎?絕不。電視劇的文化積極性押不住時代的激韻。

然後,《雍正王朝》橫空出世,1999年,也是一個有意味的年份,轉折年代帶來影像霸權的移動,就像我們一直說的鄙視鍊,國産劇長期排在港劇後面,而随着《雍正王朝》的面世,國産劇在鍊條上發生位移,同時發生更重大移動的是,電視劇和電影的位置移動。《雍正》我在不同的年份看過三遍,《雍正》的碟片,我買過十套以上,那時我在香港讀書,是《雍正》開始的嗎,我幫香港的朋友從上海帶碟過去,以前都是我從香港帶DVD回上海。《雍正》開始,電視劇接過了電影的意識形态任務。從前我們在電影院體認家國政治的正統叙事,《雍正》接手塑造二十世紀末年國民的政治感。立儲、财政、吏治、黨争、南巡等等,從上到下,牽一發動全身,《雍正》不僅是一部電視劇,也是一部開山劇。不僅席卷了百姓飯桌,也卷入了學院派介入讨論,是以我把它看成一個具有先河性質的電視劇,從此,國産劇走出鄙視鍊,電視劇走出文化下遊。

南都:21世紀的第一個十年屬于國産電視劇,而佳劇井噴(《我的團長我的團》《潛伏》《人間正道是滄桑》《蝸居》《生死線》《大秦帝國》《沂蒙》)的2009年構成了分水嶺。自那以後,“越來越多的劇以青春劇的名義反青春,以偶像劇的名義毀偶像”,你認為是什麼讓國産劇的黃金時代戛然而止?

毛尖:我在以前的采訪中,曾提過其中一個原因是國産劇跟風注水嚴重。比如《潛伏》紅火以後,出來十來部更長的“潛伏”,但沒有一部超過《潛伏》,白白浪費一個可能到來的諜戰劇高峰期。當然,其中包含的一個潛在的更大問題是,國産劇的基本面還沒有建構好。一旦《潛伏》《甄嬛》在商業上取得巨大成功,就會刺激産業鍊内卷圍堵一處。如果産業鍊足夠成熟,各自類型各自發育,即便是跟風劇,也會有一個類型劇及格線的制約,但我們現在沒有,是以一個抗戰劇紅火,一百個抗戰神劇跟進。這個和我們制播系統有關,也和我們類型劇沒發育好有關。

南都:關于經典文學名著改編的電視劇,是一個耐人尋味的話題。無論在普通觀衆還是娛評家眼裡,87版《紅樓夢》遠勝李少紅版《紅樓夢》,86版《西遊記》是在許多人童年記憶中獨一無二,就連反複重拍的《射雕英雄傳》《天龍八部》《神雕俠侶》等,也從未超越TVB最早版本。然而,電視劇行業的發展一日千裡,導演的理念在進步,無論道具、化妝、布景、攝影、特效都日益精進,為何卻出現這種奇怪的“新不如舊”的現象?

毛尖:這個現象倒也不是我們一家的,日韓都經曆過這個階段。一方面倒是反向說明了電視劇産業的蓬勃,大量熱錢進入,制作公司雨後春筍。早先的經典改編多隆重,演員要學一年名著,還要考試。現在時間不等人,一個演員同時要走四個劇組,才有“表情包”演技誕生。這個階段可能也是每個産業都要經受的擴容代價,但是像上個世紀末這個世紀初的影視劇産業這樣不怕貨比貨,既享受體制保障又享受市場利益的,也就改開時代的中國了。不過桃花流水鳜魚肥的日子過去了,尤其疫情重創了影視業,電影更厲害,接下來的資源會被更謹慎地使用。全國人民已經有半年沒有去過電影院,未來如果去電影院的習慣被打破,電影要承受的代價就更恐怖。

狹隘的鮮人美學,暴露的是影像短見

南都:你在《凜冬将至》裡說:“銀幕鮮肉原本是一種前現代影像觀,滿足沒經驗的觀衆的荷爾蒙,今天的泛濫則是我們這個時代的淫欲黑洞。”當下霸屏的“顔值即正義”“鮮人美學”,是否反映了我們時代審美的某些問題?說到底,國産電視劇發展了幾十年,今天的電視劇觀衆是更幼稚浮淺了,還是更成熟老到了?

毛尖:關于觀衆,我一直認為,拜上個世紀蓬勃的民間力量,中國觀衆早就是全球最先進的觀衆群體,無論是視野還是閱片量,中國觀衆至少跑進世界影迷四分之一賽。光是看看b站彈幕,觀衆能随口說出《愛爾蘭人》中的原型和指涉,《權力的遊戲》中的世界履曆和演員前史,就能看到我們觀影群體的發育已經多麼高階。當然,影迷群體也各種各樣,比如《清平樂》這樣的國産劇,影迷也各自論壇,有的粉王凱有的粉仁宗,有的粉北宋背書天團有的粉劇組服飾糕點,是以,要問大家在看什麼,也就各取所需,也許粉器物的會讓人覺得更進階,比如有的論壇會把仁宗背後所有的畫都貼出原作,但在影像的意義上,臉才是螢幕的終極存在,那粉鮮肉的,是不是背後也有符号真理的哲學支援?不過,我在《凜冬》中批評的“鮮人美學”,主要針對的是,我們的電視劇隻想着表現年輕演員之美,而影視的本質,難道不是讓所有的臉都非凡耐看嗎,影像史永遠都應該是一種擴大生命的美學,而不是降低次元。如果隻能讓年輕人好看,那影像史上的愛森斯坦費裡尼黑澤明還有什麼意義?狹隘的鮮人美學,暴露的是影像短見,把影視變成沒有難度沒有危險的簡易美,就像在電影史開端的時候,用世界風光來吸引觀衆看西洋鏡,繼而和舔屏一族欲望互動,活生生把新生代演員變成保鮮膜品。未來影像史寫到今天,發現男女演員一樣質地的楚楚動人,今天的觀衆會跟着一起丢臉。

南都:諜戰劇是《凜冬将至》裡涉及最多的類型片。從《暗算》《潛伏》到今天國産諜戰劇的發展,諜戰劇是否已經故事講老,套路使盡?被譽為鼻祖的《暗算》《潛伏》,都改編自成熟的文學作品,你怎麼看文學原著和改編後的電視劇之間的關系?

毛尖:确實諜戰劇是我最喜歡的一類劇。不過我在書裡經常提到這個類型,還因為這個類型已經躍出自身界面,成了一種世界喻體。比如美劇《紙牌屋》在中國風靡時,麥家就評價說:“這其實是一部政治諜戰劇。”《甄嬛傳》出場時,紙媒網媒也都在第一時間評論,“後宮版《潛伏》!”在影像本體論意義上,“諜戰劇”具有超強再生性和同化能力,諜戰劇的套路,也可以無限拓殖。這些年我們看的宮廷劇仙俠劇武俠劇,都套嵌着一個諜戰小架構,《延禧宮略》如此,《琅玡榜》如此,《九州缥缈錄》《少年遊》等等都如此。是以,諜戰劇的故事和套路,還有許多衍生的空間,畢竟兩種類型相遇的時候,是能發生化學反應的。當年法國新浪潮,言情和黑色電影相遇,綻放過多麼耀眼的光芒,希區柯克進入了《射殺鋼琴師》,特呂弗和希胖都煥然一新。原著和電視劇的關系,如果能産出希區柯克的歹徒和特呂弗歹徒的關系,那就是雙赢。諜戰劇世界,《潛伏》和《暗算》都是改編的極成功例子。像《潛伏》,小說中的翠平根本不是姚晨這個形象和這個命運,但電視劇征用了新中國以來的諜戰劇傳統,在自身媒介傳統中重塑了一個元氣滿滿的女共産黨員形象,一下子獲得了一個和自身媒介傳統相關聯的新人。這個,就是成功的改編。當然,我也想同時再補充一句,有時候看上去很成功的改編也危險,比如李安的《色戒》,在各種界域裡看,都稱得上是一次很牛的改編,但愛情對國族問題的改寫,卻在後來的諜戰劇中預留了灰色地帶,像《黎明之前》包括《潛伏》,中共卧底的生死存亡再依賴國民黨同僚的兄弟情分,這種衍生出來的套路,很有可能整體改變諜戰劇的意識形态描寫,就像諜戰劇這個名字本身的籠統。其實這個類型已經經曆了根本的修正。還有像諜戰劇中通常被我方使用的畫外音,在《北平無戰事》中被不同陣營同時使用,這些都是不斷改編中發生的問題。類似話題非常多,需要專題讨論。

飯圈和影視劇公司應互相哺育

南都:在劇迷當中,至今存在着英劇、美劇、日劇、韓劇、港台劇、國産劇的鄙視鍊,雖然你常為國産劇仗義執言,但自身也是英劇、美劇的狂人粉。能否舉例講講,相對于國産劇,英美劇有哪些主要的優長?為何這些優長是我們的國産劇無法學習或無法複制的?

毛尖:也沒說不能學習或複制吧,隻不過所有的優點,尤其英劇美劇的優點,也是人家花了大半個世紀進化而來的,就像我們看老師傅做蔥油餅挺簡單,一招一式都有譜可循,但自己上手,就怎麼也不對。當然,這裡有一點也需要說明,當我們談論英劇美劇的時候,我們說的,常常是人家最好的劇,比如《唐頓莊園》,但議論我們自己的劇時,常常又說的是爛劇,比如《大唐某醫》,一個是唐詩,一個是唐氏,兩相對比确實也不公平。不過我們可以在一個平均值上讨論彼此優長短缺,總體而言,我們會在外國電視劇中看到輝煌的西方文學傳統,認出莎士比亞、奧斯丁和狄更斯的影響,聽到惠特曼和金斯堡。但是,國産劇裡我們很少看到《紅樓夢》或魯迅。我們使用的台詞經常如網上的國小生梗,很多劇文化水準連九年制義務教育都令人質疑。這就能看出,我們是在如此不同的平台上起步。面向曆史的冷靜也是我們匮乏的。

南都:媒介研究的領軍人物亨利·詹金斯寫過一本《文本盜獵者:電視粉絲與參與式文化》,認為粉絲的行為在一定程度上參與了電視劇的内容建構、傳播和闡釋。當下國内興盛的飯圈文化,是否同樣在反哺電視劇的生産?“粉絲”群體在以電視劇為載體的大衆文化生産中,起着什麼樣的作用?

毛尖:幾年前參與童世駿老師的一個國家課題,我們介入的就是粉絲文化調查。詹金斯把粉絲當成文化鬥士來描述。不過幾十年過去,看到現在的粉絲力量,甚至粉絲霸權,詹金斯也許會需要再寫一章。飯圈文化和電視劇生産之間的關系,也一直在變化。作為一個影視批評者,目前而言,我還是非常願意從最良性的關系來想象彼此的互動。就像當年,《潛伏》在東北播放,制片方迫于東北飯圈的壓力,修改了原來相對陰暗的結尾。粉絲入場,其實和影視劇史相始終,沒有粉絲對小馬哥撕心裂肺的呼喚,《英雄本色》也不會有續集。當下的粉絲集結号更嘹亮也更有勢力,粉絲文化也鬧出了很多大事件,但我想,最危險的地方也是最活躍最有能量的地方,我的一個天真美好的願望是,飯圈和影視劇公司互相哺育,在同人生态上各自陣地,展開真正的文化競争,召喚一個磅礴的百家争鳴新時代。

危機在前,誰也不敢做粉色夢

南都:新冠疫情讓國内的影視行業遭受重創,不少影視公司解體、從業人員轉行,真正面臨着“凜冬将至”的困境。在你看來,疫情之後,影視業是否會迎來一波“觸底反彈”?行業的冷寂期有沒有可能為未來的電視劇創作開辟新局面?

毛尖:是的,疫情對影視業是一次巨創。觸底反彈談何容易,現在連上電影院的習慣都可能需要重新培養。行業危機在前,誰也不敢做粉色夢,新局面雲雲,都是大家彼此打氣的話。影視業是需要錢刷牆的。當然,蕭條時代也不能盡說喪氣話,至少編劇可以把劇本反複打磨打磨,沒錢拍長的,迷你劇考慮一下,未來幾年,也許我們可以在螢幕上聽到高密度台詞。從迷你劇出發,未嘗不是一個新局面。

南都:最後一個問題,你認為優秀的電視劇對于我們認識人生和世界有何助益?

毛尖:在必有一死的人生中,優秀的影視劇,會讓你覺得,不虛此生。或者,我換小惡魔的名言回答你,fail again,fail better。用《火線》台詞,則是:為人必須得有原則。《是,大臣》則會教你:如果人們不知道你在做什麼,他們就不知道你做錯了什麼。《請回答1988》則會催淚但真實地告訴你:所謂強大,不是守住自尊,是抛開自尊的時候。《潛伏》會說:為人民服務不是寫在紙上,而是寫在心裡的。這些,對于認識人生,是不是都有點助益?