《茶經·七之事》引:“《廣雅》雲,荊巴間采葉作餅,葉老者餅成以米膏出之。欲煮茗飲,先炙令色赤,搗末置瓷器中,以湯澆覆之,用蔥、姜、桔子芼之。其飲醒酒,令人不眠。”因《廣雅》成書于三國魏明帝太和年間,故曆來都據此而認為中國餅茶起源于三國時代。然而筆者研究發現,餅茶并非起源于三國時代,而是産生于盛唐時期。

一 餅茶非産生于三國時代

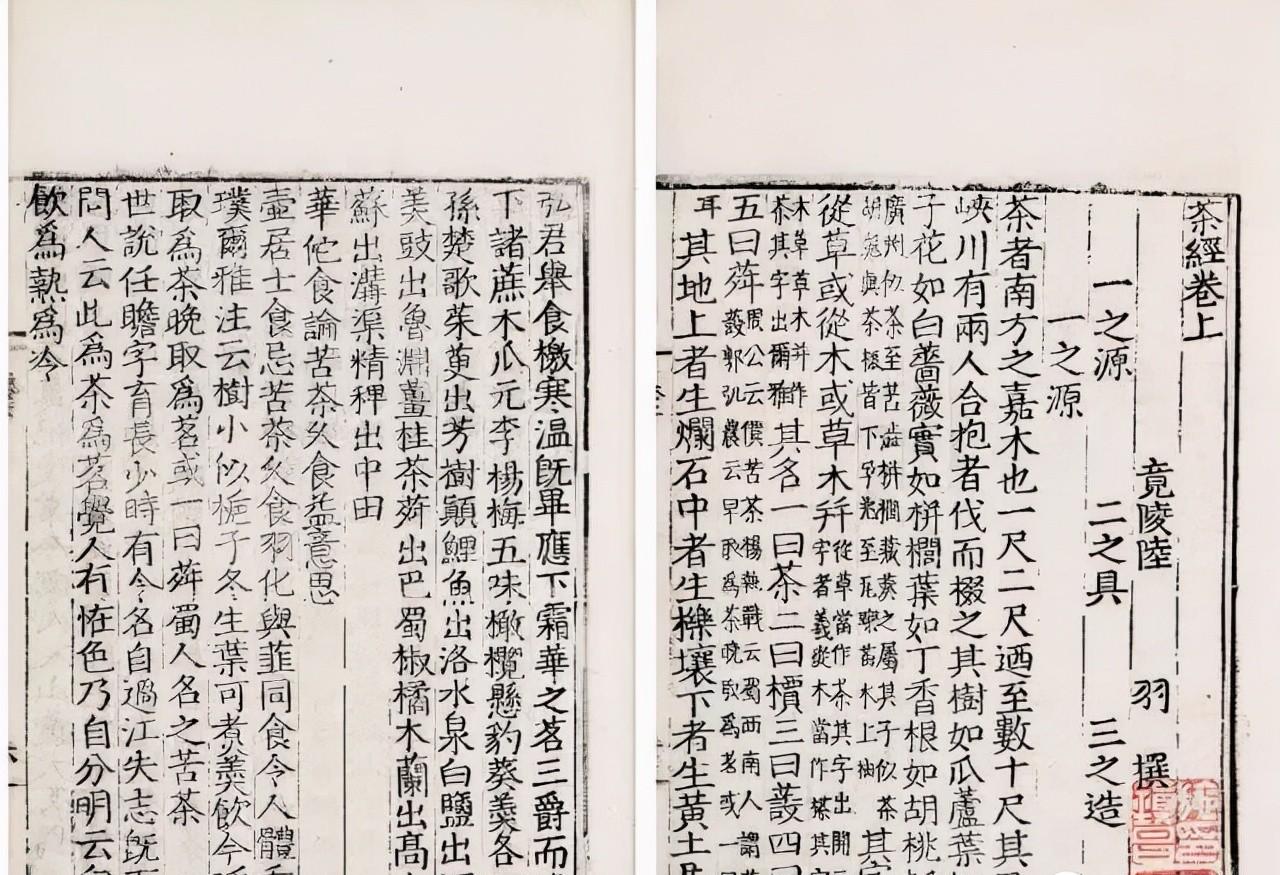

茶經

曆來認為餅茶産生于三國時代,依據便是《茶經》所引“《廣雅》雲”這段文字,但這段文字不見于今本《廣雅》。筆者經過仔細研究發現,第一,從《茶經·七之事》的撰寫體例看,“《廣雅》雲”這段文字并非《茶經》正文,而是衍文;第二,從《廣雅》撰寫體例看,“《廣雅》雲”亦非《廣雅》正文。或是《廣雅》注文,抑或是張冠李戴,根本與《廣雅》無關。(詳見《〈茶經〉“〈廣雅〉雲”考辨》,《農業考古》2000年第4期)“《廣雅》雲”既非《廣雅》正文,依據“《廣雅》雲”所得出的餅茶産生于三國時代的結論就不能成立。此外,除“《廣雅》雲”這條孤證外,并無任何茶史材料足以證明餅茶産生于三國時代。是以,有充分理由說,中國的餅茶并非起源于三國時代。

二 唐代以前無餅茶

自漢迄初唐,茶史籍中未載茶葉加工方法。據推測,可能是将鮮葉經日曬、烘幹後以收藏。

爾雅

晉代郭璞《爾雅》“槚,苦茶”注雲:“樹小如栀子,冬生,葉可煮羹飲。”可見在晉代,人們是用茶樹鮮葉或幹葉烹煮成羹湯而飲用。

廣韻

隋代陸法言《廣韻》載:“荼,春藏葉可以為飲。”到了隋朝,人們在春季将茶樹鮮葉經過日曬、火烘成幹葉貯藏起來以備飲用。

中唐楊華《膳夫經手錄》記:“茶,古不聞食之,近晉、宋以降,吳人采其葉煮,是為茗粥。至開元、天寶之間,稍稍有茶,至德、大曆遂多,建中以後盛矣。”晉宋以迄初唐,吳人以茶樹鮮葉烹煮成“茗粥”而飲用,吃“茗粥”也即是郭璞所說的“葉可煮羹飲”。茶樹鮮葉未經加工不能稱“茶”,隻有到了唐玄宗開寶年問,始有經過加工制作而成的“茶”,建中以後(中唐)“茶”才盛行。

晚唐皮日休《茶中雜詠》序記:“自周以降及于國朝茶事,竟陵子陸季疵言之詳矣。然季疵以前稱茗飲者,必渾以烹之,與夫瀹蔬而啜者無異也。”皮日休認為陸羽之前的飲茶,以茶樹鮮葉或幹葉“渾以烹之”,如同喝蔬菜湯一樣。皮日休實際上與楊華的看法一緻,即認為在唐玄宗開元之前(陸羽生于開元21年),所謂茗飲主要是用茶樹鮮葉或幹葉烹煮成茗粥、羹湯而飲啜。

總之,在唐玄宗開元之前,或直接用茶樹鮮葉烹煮而飲,或将采集的茶樹鮮葉經日曬、烘幹後再烹煮而飲,未聞有茶葉加工技藝,更遑論餅茶了。

三 仙人掌茶乃餅茶

李白《答族侄僧中孚贈玉泉仙人掌茶》詩序雲:“餘遊金陵,見宗僧中孚,示餘茶數十片,拳然重疊,其狀如手,号為‘仙人掌茶’。” 茶餅以片論,故餅茶又稱“片茶”。鄭谷《峽中嘗茶》詩有“開緘數片淺含黃”,白居易《謝李六郎中寄新蜀茶》詩有“綠芽十片火前春”,盧仝《走筆謝孟谏議寄新茶》詩有“手閱月團三百片”。“數片”、“十片”、“三百片”,是指茶餅數個、十個、三百個。僧中孚給李白的“茶數十片”,意為茶餅數十個。

唐代餅茶中間有孔,烘幹後往往用竹絲穿成串,一串餅茶從數片到數十片不等。茶餅穿成串後片片相疊,如同人握拳時手指相疊一般,故謂“拳然重疊”。唐代詩人李群玉《龍山人惠石廪方及團茶》詩有“圭璧相壓疊”,圭指方形餅茶,璧指圓形餅茶。無論方茶還是團茶,成串餅茶都是片片“重疊”的。

唐代餅茶,以圓形、橢圓形為主,也有少量方形及其它形狀的餅茶。單片圓形或橢圓形餅茶,有似人的手掌,亦象仙人掌的肉莖,故謂“其狀如手”,文人李白遂雅稱其為“仙人掌”,一語雙關。所謂“仙人掌茶”,實際上是一種圓形或橢圓形餅茶。

李白《仙人掌茶》詩有“曝成仙人掌”,可知仙人掌茶加工時采用日光幹燥。按陸羽《茶經》,餅茶成熟的制造工序有“蒸、搗、拍、焙、穿、封”,幹燥采用炭火烘焙。仙人掌茶采取自然的日曬幹燥,則應是餅茶加工的初始階段。是以說,仙人掌茶應屬早期的餅茶。待中唐餅茶普及之後,玉泉仙人掌茶便無聞了。

四 餅茶産生于盛唐

李白《仙人掌茶》詩有“舉世未見之,其名定誰傳?”詩序則稱:“蓋新出乎玉泉之山,曠古未觌。”李白一生漫遊天下,見多識廣,卻認為仙人掌茶——餅茶“新出乎玉泉之山”,“曠古未觌”,“舉世未見之”,這足以說明仙人掌茶——餅茶确系新出,前無此茶。李白生于公元701年,卒于公元762年,主要生活在唐玄宗開元、天寶年間(公元713—755年)。由此可知,餅茶當産生于盛唐時期。

孟诜《食療本草》載:“茗葉利大腸,去熱解痰,煮取汁,用煮粥良。又茶主下氣,除好睡,消宿食,當日成者良。蒸搗經宿,用陳故者即動風發氣”。“茗葉利大腸,去熱解痰”,“茶主下氣,除好睡,消宿食”,“茗葉”與“茶”功用不同。“茗葉”是指茶樹鮮葉,可煮成羹湯、茗粥,而“茶”是指經“蒸搗”而成的餅茶。《食療本草》約撰了八世紀前期,當唐玄宗開元年間,說明盛唐時期就有随采随制、蒸之搗之而成的餅茶。

陳藏器《本草拾遺》載:“茗,苦荼,寒,破熱氣,除瘴氣,利大小腸。食宜熱,冷即聚痰。荼是茗嫩葉,搗成餅,并得火良”。将“茗嫩葉”,“搗成餅”,“得火”以制成餅茶。《本草拾遺》約撰于八世紀上半期,當唐玄宗開元、天寶年間,該書也說明盛唐時期已有餅茶。

楊華《膳夫經手錄》認為晉宋以迄初唐,吳人直接采茶樹鮮葉烹煮而飲,無“茶”。“開元、天寶之間,稍稍有茶,至德、大曆遂多,建中以後盛矣。”此始于開元、天寶,多于至德、大曆,盛于建中以後的“茶”,主要指流行于唐代的餅茶。

盛唐詩人儲光羲(公元707一約760年)有《吃茗粥作》詩,是因為盛唐時期餅茶初起,還未普及,許多地方仍保留着直接用茶樹鮮葉烹煮成“茗粥”而飲啜的習慣。

綜上所論,中國餅茶并非是過去所認為的産生于三國時代,而是産生于盛唐玄宗開元、天寶年間。當然,對于盛唐之前有否餅茶,現在既不能肯定也不能否定,在沒有确鑿的證據證明盛唐之前已有餅茶的情況下隻好存疑。

參考資料:

(1)陳祖粱、朱自振《中國茶葉曆史資料選輯》北京,農業出版社,1981。

(2)陳彬藩、餘悅、關博文《中國茶文化經典》北京,光明日報出版社,2000。

(3)錢時霖《中國古代茶詩選》杭州,浙江古籍出版社,1989。

作者:丁以壽

本文原刊《農業考古》2004年第4期,P43-44