頭圖 | 源于《愛徐州》

論燒烤,真沒什麼人能幹得過徐州。

在中國燒烤的版圖上,

東北和新疆一直是不可忽視的巨大存在。

除此之外,很難再說出其他以燒烤聞名的地方。

直到國館君去了一座城市後,

徹底颠覆了世界觀!

誰能想到,燒烤的祖師爺,

居然是南方的一座城市。

連最會吃的彭祖老爺爺,

都誕生在這裡。

這座讓人料想不到的燒烤之城,

就是藏在江蘇的北城——徐州。

雖然名氣不大,但不要小看了它。

因為烤串就是在徐州地區發明的。

去過徐州的人都知道,

徐州身上的每一個細胞,

都在用生命贊美燒烤。

是時候為徐州正名了:

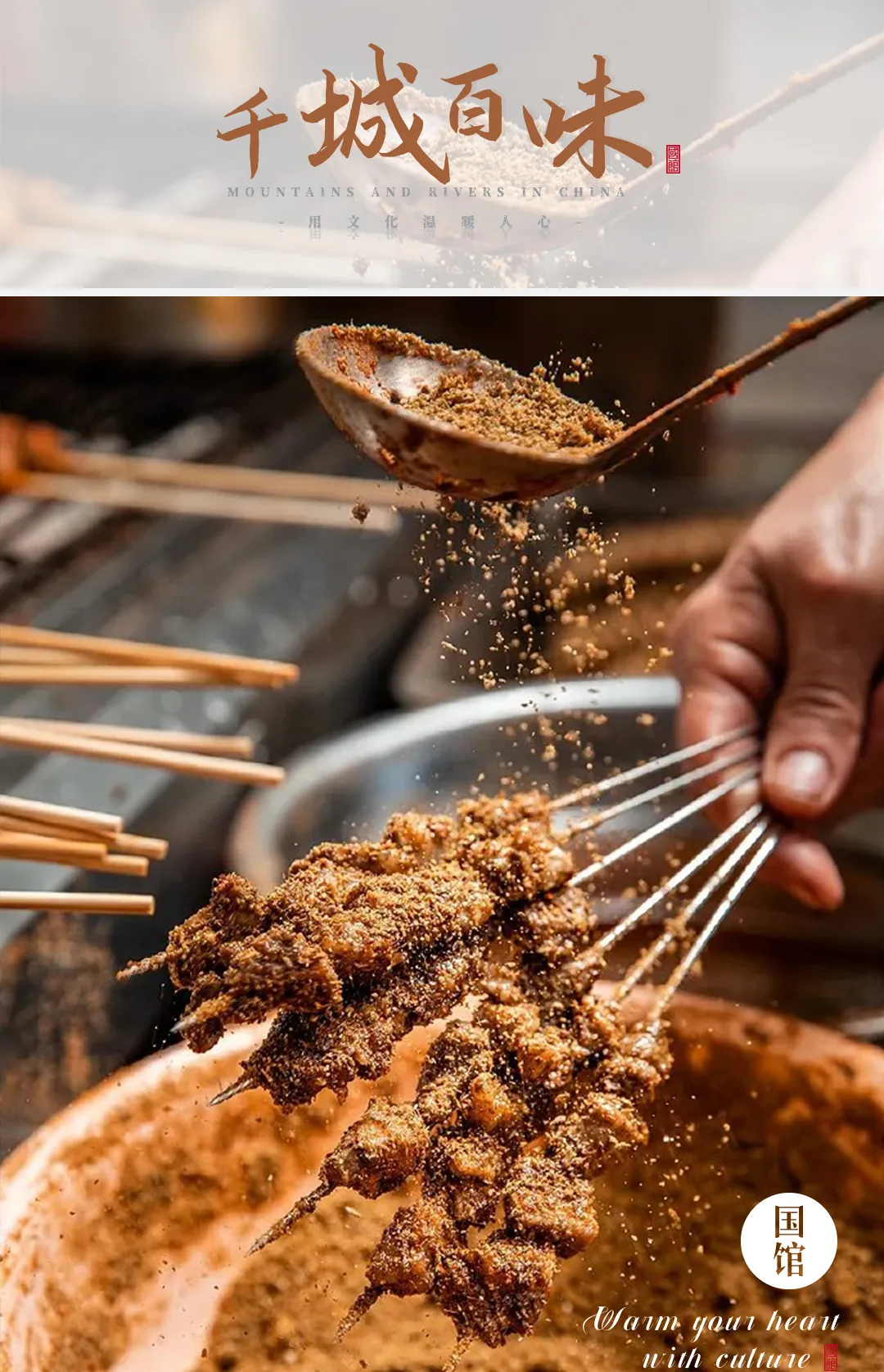

圖 | 源于《人生一串》

當你第一次走進徐州人的燒烤擋,

一定會被眼前的場景震撼到。

羊眼,油腰、羊肉串,

闆筋,臭幹,毛豆花生,茄子辣椒……

食材有多華麗,烤起來就有多猛烈。

▍徐州燒烤的第一個特點:大乎辣椒大乎油

單說徐州,很多人都不知道徐州是哪個省的。

安徽徐州?還是山東徐州?

不,是江蘇徐州!

江蘇飲食素來不喜辣,但徐州人卻特喜歡吃辣。

夜幕降臨,華燈初上,徐州喧嚣的宵夜檔,

連空氣都滲透着濃濃的香辣味。

“大乎的辣椒,大乎的油”是徐州燒烤的标配。

抹上大乎的油,再涮上一層紅彤彤的辣椒,

濃香誘人的肉串,油光煥發。

咬一口,滿嘴生香。

嚼一下,回味綿長。

都以為江蘇飲食口味偏清鮮清淡,

徐州人聽了隻想笑笑不說話,

“熱烘烘、辣乎乎,香噴噴,才叫燒烤,不是嗎?”

▍徐州燒烤的第二個特點:用鐵簽烤

豆瓣評分高達9.0分的美食紀錄片《人生一串》,

裡面就有徐州燒烤的身影。

都說新疆東北烤串生猛,

但不屬于北方的徐州,

烤起串來,更生猛。

除了食材多,大乎辣椒大乎油,

他們對“烤”這件事,十分講究。

其他地方,大多數是用竹簽。

徐州烤串,是一定要用鐵簽。

鐵簽,容易導熱,

在火上烤得發燙,能讓食材内外受熱,

更快熟,也更能保持美味,而且還不容易烤糊。

▍徐州燒烤的第三個特點:得自己烤

沒錯,

你花錢吃燒烤,

還得自己烤,

這就是徐州燒烤。

每一個小烤爐,

老闆都會把基本調味給弄好。

烤到半熟時,

撂下一句“剩下的你就自個兒來吧”。

并不是徐州老闆偷懶,

而是每個食客都自己的品味,

隻有自己才知道,

最契合靈魂的那一串該是什麼滋味。

如果你不怎麼會燒烤的話,

來徐州就對了。

任何一個燒烤小白,

隻要在這裡待上一小段日子,

就能學到《七天速成燒烤之王》裡

不外傳的獨家秘笈。

很快,

你就知道羊眼、羊球、羊腰、油腰、油包肝、

蹄筋、香菇、洋芋、饅頭......的燒烤時間,

都不一樣。

雖然要自己烤,

可看到油腰的大塊羊油滋滋作響,

滴落在炭火上,火焰漲起的瞬間。

哪怕再苦再累,

在這一刻,“人間值得”!

在徐州最接地氣、最幸福的事就是吃燒烤。

烤得豪爽,吃得過瘾,

真正的燒烤,藏在徐州裡。

徐州燒烤,才是真正的宵夜之王。

或許有人不服,

憑啥徐州是燒烤屆的宵夜之王?

讓大錦州的臉往哪放?

但當你看到徐州桐山境内出土的漢畫像石,

便知道國館君并不是口出狂言。

早在漢代,

徐州就記載了大量跟燒烤有關的内容。

徐州出土的漢畫像石上,

生動描摹着古人烤肉的場景。

換句話說,徐州人已經吃了2000多年的燒烤了。

要知道,聞名天下的錦州燒烤,

也隻是在上個世紀80年代才起家的。

當時新疆人在錦州街頭架起爐子,

拉着新疆話高喊着,叫賣羊肉串。

頭腦靈活的錦州人,

靈光一動,悟到了财富密碼。

從此,錦州燒烤一路更新打怪,聞名全國。

但,徐州不一樣。

緻力于繼承和創新中國山水畫的呂敬之老先生,

常常對徐州十六中的學生說:

徐州之美,在于有山有水,更在于古。

但凡去過徐州的人,

都能感受到徐州的“古”,在于她的“漢文化”。

“明清看北京,秦唐西安,兩漢看徐州”,

跟北京西安比起來,徐州或許缺了點存在感。

但是漢文化在徐州,不僅僅是一句口号而已。

公元前256年12月28日,

沛郡豐邑(今徐州豐縣)誕生一個嬰兒,

——他叫劉邦。

劉邦建立大漢王朝,

也讓家鄉徐州成為兩漢文化的起源地和集萃地。

這裡的漢文化資源,數量多、檔次高,

尤其以漢墓、漢兵馬俑、漢畫像石,

這“漢代三絕”著稱。

徐州的兩漢文化遺存很多,規模大。

兩漢四百多年,

徐州出現十三位楚王、五個彭城王,

有十八座王陵墓葬,合稱“徐州漢代十八陵”。

不止如此,

徐州還有東漢時期的分封諸侯國下邳國……

如今,

“徐州漢楚王陵墓群”

已初步拟定為徐州的世遺申報項目。

此外,

項羽的戲馬台、劉邦泗水亭、蘇轼的放鶴亭,

北魏的大石佛,唐代的燕子樓,明清的地下城……

每一個景點,都散發着濃郁的文化氣息。

徐州,不僅集齊兩漢文化精髓,

更是一部活生生的漢代立體史。

生活中常常能聽到“漢文化”,

那麼究竟什麼是漢文化呢?

徐州,古代屬于東夷部落。

東夷,是古時中原對東方各部落的統稱。

所謂漢文化,

就是華夏部落與其他部落,

通過政治、貿易,或是聯姻、戰争等途徑,

經過不同民族之間的融合,最終形成的文化總和。

徐州,

東襟黃海,西接中原,南屏江淮,北扼齊魯,

地理位置很重要。

京杭大運河穿境而過,隴海鐵路在此交彙,

素有“五省通衢”之稱。

它交通便捷,易于運糧、運兵,

自古就是兵家必争之地。

自有記載起,

在幾千年的曆史長河中,

徐州發生的大小戰争就有400多次。

從西楚霸王項羽率3萬鐵騎擊潰劉邦56萬,收複彭城。

到三國時期,

徐州太守為百姓免遭戰火,把徐州讓給劉備,

成就了“三辭三讓”的經典三國故事。

戰争帶來的民族大融合,

由此産生的漢文化,早已深入徐州的基因裡。

在江蘇這個省,

如果說南京厚重,蘇州柔軟,揚州風雅,

那麼徐州就很豪邁,一點都不江蘇,

反而有些“北味”。

你說她是南方吧,

徐州享受江浙滬包郵之外,

居然還供暖——标準北方城市的配置。

辣湯包子、饣它湯、把子肉、烙馍、油條灌蛋……

這些特色美食,一聽名字就很“北味“。

圖 | 烙馍

你說她是北方吧,

徐州又很有南方溫婉精緻的氣質。

徐州琴書、柳琴戲、睢甯童畫等民俗文化,

哪個不是彰顯南方的雅緻?

其實徐州很有意思,

不南不北,既南又北。

大衆印象中,

毗鄰浙江的蘇州,是南方省份,

徐州位于江蘇北部,自然屬于南方。

但是從地理角度出發,徐州位于淮河以北,

嚴格來講,一定是要劃分到北方城市。

徐州就是這樣,

既有北方的豪氣,又有南方的婉約。

以徐州為代表的“漢文化”,

就是南北兼具的大融合文化。

獨特的地理環境和深厚的文化沉澱,

造就了徐州人開放包容的态度。

徐州GDP全國排名27,

除了是經濟強市,還是人口大市。

根據第七次人口普查,

徐州常住人口908.38萬人,

常住人口規模排名全國第29位。

其中流動人口約為143.6萬人。

徐州雖富裕,但它幾乎不排外,

對于外來人口,很少有地域偏見。

它既懂得南方的溫婉精緻,

也明白北方的粗犷重口。

透着孜然粉辣椒的烤串,

酸甜口味的小涼拌菜……

五湖四海的人來到這裡,

都能找到自己喜歡的食物。

說到底,

徐州味道就是融合的味道,

想吃什麼都能吃到。

不管是本地人還是外地人,

在天氣炎熱的夏天。

約上三兩好友,坐在深夜的大排檔,

吹着溫熱的風,喝着冰爽的紮啤,

一邊烤着吃着,一邊歡聲笑語,

時而低語,時而争吵,時而甚至引吭高歌。

雖然嘈雜,但并沒有令人覺得鬧,

反倒顯得很親切。

這些白天為生計打拼的徐州人,

每當夜幕降臨後,

便開啟異于城市的另一種生活。

在每個烤爐上你會發現,

每個人都會有自己的難處:

為錢煩惱,為命掙紮。

但每個人都以自己的方式,

去對抗着生活。

上班的,送外賣的,

開滴滴的,做生意的……

這些身份迥異的人,

不約而同都融入到宵夜檔裡。

幾串烤串,幾瓶啤酒,

百無禁忌,哭笑由你。

他們窘迫,也曾風光過。

他們哭過,卻常常微笑待人。

生活在徐州,

不見得像是生活在一線城市,

讓你風光體面。

卻能在你生活最孤獨時,

得到一點治愈,溫暖自己。

也許你我都應該擁有這樣一個徐州,

在蒼白無力的日子裡,

得到一些慰藉,

去跟生活過招。

是深夜路邊燒烤攤的恣意,

更是那平凡又熱辣的市井生活。

資料參考:

彭城晚報·多媒體數字報:《大乎辣椒大乎油》

孟召宜:《徐州曆史地理特點與地域文化特色研究》

文字為國館原創,轉載請聯系背景和作者