陸羽的《茶經》是世界上第一部成體系的茶學專著,不僅為我們總結了自古至唐時的茶葉生産以及茶文化的流傳,而且緻力于為茶正名,助茶行世。一千多年過去了,茶葉已進入了千家萬戶,茶文化也異彩紛呈,飲水思源之下,茶經是否還能帶給我們一些啟示?

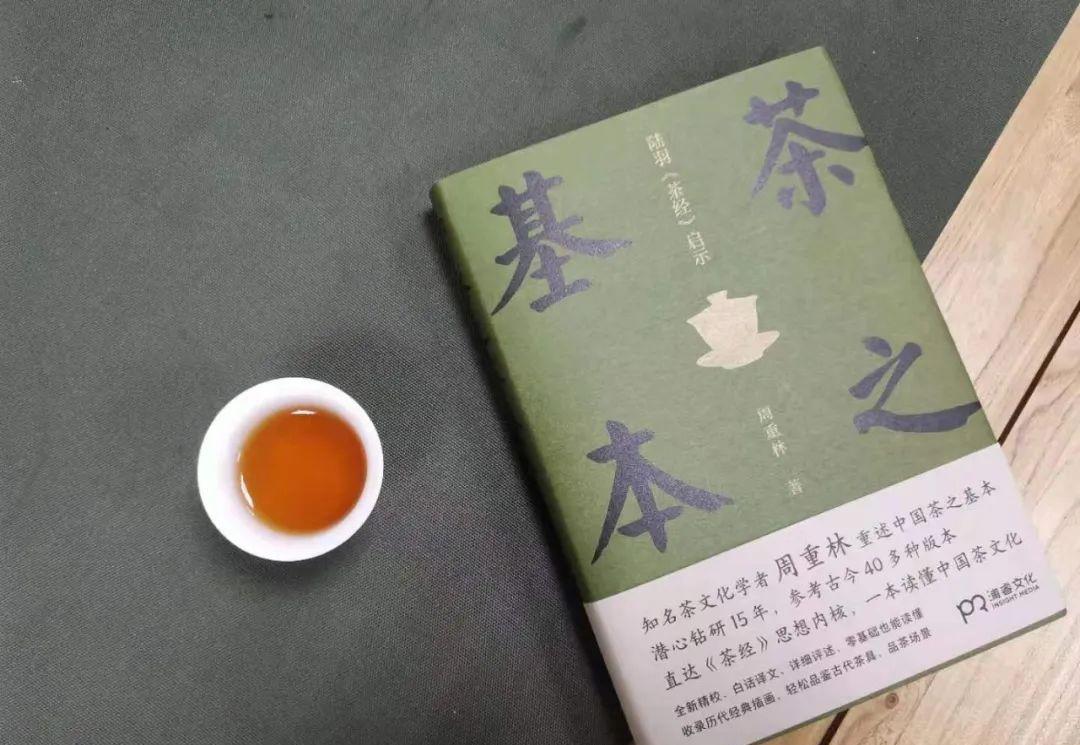

知名茶文化作者周重林先生曆時多年,将積累與所悟,以及對流傳下來的諸多版本的緻敬,彙成《茶之基本:陸羽茶經啟示錄》一書,與大家分享。

我的好朋友汪命說,像讀書一樣喝茶,有必喝之茶也有必讀之書,是為《茶經》。正因為有大量像汪命一樣既好茶又喜讀書之人,我才覺得有再釋《茶經》的必要。誠懇地說,《茶之基本》是我寫作曆時最久、耗資最多,也最損精力的一本。

首先讀前輩的書就花了很長時間,又在各個版本中選出最恰當的某個字,最後再賦予這些表達當代的力量,這有效避免了個人狂妄與欺世盜名。

寫這本書時,我懷着為往聖繼絕學的強烈使命感。直到校正完書稿,做完筆記,我才讀懂陸羽在《茶經》裡所傳道的茶道到底是什麼。

《茶經》裡有茶道麼,你領悟到的茶道是什麼?

陸羽并沒有直接告訴世人什麼是茶道?

但學習《茶經》,能夠領悟茶道。

我的感受是,

茶道的目的是自己成為藝術家,

而不是把茶泡成藝術。

隻有自己先成為藝術家,茶道才能成為藝術。

換言之,人是目的而不是手段。

在當下日常飲茶行為裡,茶道降格為一種表演的藝術,茶湯隻是親近人的一種手段。

但在陸羽時代,他的茶道與顔真卿的書法是并駕齊驅的藝術,陸羽當然是與顔真卿一樣了不起的藝術家。

你說自己看了很多版本《茶經》?能具體介紹下麼?

隻能簡要說。主要有宋百川學海本、明吳旦刻本、明玉茗堂本、明鄭思本、清植物名實圖考長編本、民國張宗祥校說郛本、重刻《陸子茶經》、鄧乃朋《茶經注釋》、張芳賜等《茶經淺譯》、傅樹勤、歐陽勳《陸羽茶經譯注》、蔡嘉德、呂維新《茶經語譯》、吳覺農主編《茶經述評》、周靖民《陸羽茶經校注》 張迅齊《茶話與茶經》、張宏庸編陸羽全書、林瑞萱《陸羽茶經講座》、程啟坤等《陸羽茶經解讀與點校》、沈冬梅《茶經校注》、方健《中國茶書全集校正》、裘紀平《茶經圖說》、周志剛《陸羽年譜》、楊多傑《茶經新解》、吳茂棋等《茶經解讀》。

海外的有大典禅師《茶經》、春田永年《茶器圖解》 、大内白月《茶經》、 藤門崇白《茶經》、諸岡存《茶經評譯》、青木正兒《中華茶書》、布目潮沨《茶經詳解》、成田重行《茶聖陸羽》、William H.Ukers . ALL About Tea 、The Class of Tea。

周版《茶經》有什麼特點?

我隻是舉了部分,翻過的就更多了。

有了前面版本的滋養,後來者就更加有底氣。

周版《茶經》的特點是:

字對、音全、意正。

全新精校,譯文平白如話。

拼音注釋,閱讀毫無壓力。

抄《茶經》,字對。

讀《茶經》,音全。

教《茶經》,意正。

悟《茶經》,無礙。

已經有一本《茶經》了,還需要再買一本麼?如今流傳下來的諸多版本,你認為謬誤多嗎?

多讀讀,多比較,才會找到自己追尋的答案。我讀的第一本《茶經》是勞工出版社的,要不是因為後來讀了沈冬梅的版本,我對《茶經》的了解估計還停留在那本書的解釋裡。

所謂謬誤,大部分是版本抄寫不同引起的,還有一部分是因為不了解。有些地方非常難解釋,比如第五章對“漆科珠”了解,難倒曆代注釋者。日本的大典禅師以及青木正兒讀到“漆科珠”,都搖頭說搞不懂。

“如漆科珠,壯士接之,不能駐其指”。這個“漆科珠”到底是什麼?吳覺農認為是漆料珠,但這又是什麼,沒有進一步解釋。張芳賜認為是漆樹子,沈冬梅也同意,但還是不太好了解。漆樹子是無法玩的,而且許多人對漆樹過敏。

我認為漆科珠應該是大漆做的珠子才是。下文還有“似無穰(ráng蘘)骨也”,就更解釋得通了。沒有梗的茶,樹汁做的球,沒有骨的禾,道理一樣。“科”通“窠”,空的意思。

另一種是選恰當的字。從諸家解釋中選最恰當的說法,惠澤大衆。“箅”,許多《茶經》版本都寫作箄,可是箄讀(pái)的時候,是指大的筏子。箄讀(bēi)的時候,指一種竹制的捕魚具。放在這裡都解釋不通。也有些流通版寫成“箪”,同樣是錯的。傅樹勤、歐陽勳認為,箄是箅(bì)的抄寫之誤。箅,蒸鍋中的竹屜。後指有空隙而能起間隔作用的器具。《說文解字》:箅,是以蔽甑底者也。《世說新語·夙惠》:炊忘箸箄,飯落釜中。

若火幹者,以氣熱止。” 百川學海本以下諸本都是“ 熟” 字。但是,真要把茶餅烤熟麼?這符合常識麼?考慮到熱的繁體字“熱”與“熟”很接近,傅樹勤、歐陽勳推測抄錯的可能性極大,吾人從之。熱也更貼近原義,熟了就沒有蛤蟆背了。烤餅行為是反複進行,與我們今天燒烤類似。當然,用“熟”也說得通,畢竟有“生”做描述對比。

其他的還有,一些字不能随意簡化。“薹”不是“臺”,不能簡化成“台” ,蔥薹就是蔥骨朵。

當然,我也會有别人覺得不對的地方,知識就是要在疑難中才能形成真知。大家發現了告訴我,再版的時候我改正。

茶人經常說的“精行儉德”是什麼意思?

“儉德”大家都容易解釋,出自《周易》“否”卦,“君子以儉德辟難,不可榮以祿”。諸葛孔明說,“夫君子之行,靜以修身,儉以養德。”

但“精行”是什麼?之前大家都沒有說清楚,周版《茶經》給出的解釋是“精行”就是“行精”,出自《晏子春秋》,指心行潔淨。

“精行儉德”結合起來就是潔以修身,儉以養德,這就是君子之茶啊。

《茶經》的“經”,不是“經典”,是什麼意思?

我們今天談陸羽,一定不要隻看到茶,還應看到更多。過去太重視茶,往往忽略了茶之外的很多東西。比如《茶經》的這個“經”。章學誠就說,陸羽你寫本玩茶的書,怎麼會好意思叫《茶經》呢。

茶經的“經”最開始并不是今天通俗意義上的“經典”的“經”,也不是“經史子集”的“經”,陸羽的《茶經》按照當時的了解應該是“經紀”的“經”,“經紀”就是安排的意思。“茶經”就是讓茶有秩序。經的本意是經線,我們經常說的經緯,指的是經線與緯線,線做好了,往織布機上一擺,橫的是經線,豎的是緯線,現在介紹一個地方,經常要說經度多少緯度多少,就是确定位置。

經緯自然也就是指天地萬物的秩序,在古代中國,特别用來指治理天下。可是就像六書一樣,一開始也不是什麼“經”,可是從孔子時代開始他就成“經”了。

後世不斷有人疊加,出現了九經、十三經等。今天我們看唐代的這本《茶經》,隻知道其經典一面,而其“經紀”一面反而被淡忘了,是以要特别指出來。

來源:茶道傳媒