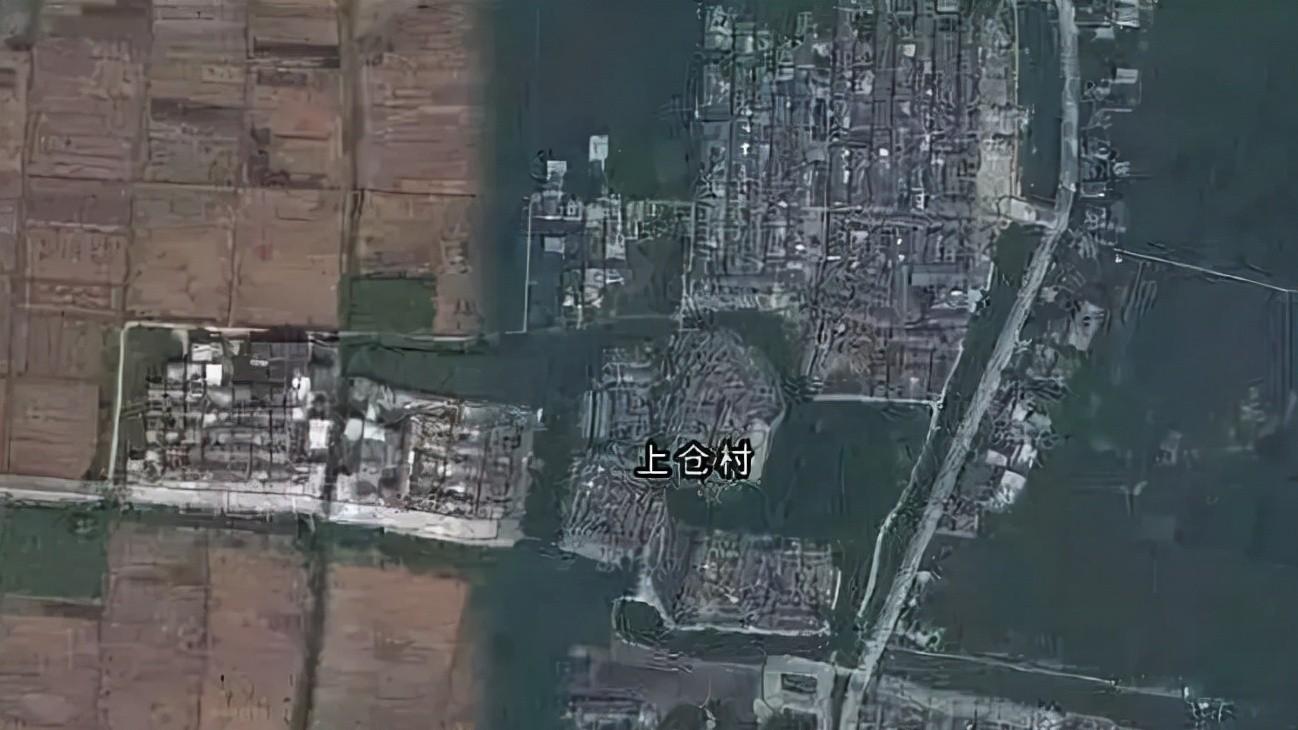

與山區不同,在近水的潮汕平原,近水的村寨往往以水為龍脈采取“坐空朝滿”的形式,随溪流婉轉而形成了各種形狀的村寨。如汕頭潮陽區的古寨,就大多采取“坐空朝滿”的格局。已介紹過的建于“虎地”的東裡寨就是一個四面有溪流溝渠的方寨,又如靠近榕江的潮陽關埠上倉古寨,由各自獨立又互相聯結成“品”字的吳、林、曾三寨組成,此三寨各以溪流為龍脈形成了不同形狀的圍寨,其中處于“品”字上方的吳氏老寨,是一個典型的圓寨。

傳說元代末年,吳氏先祖清江公從江西撫州來此地創鄉,見此地是“鼎”形地,遂以溪流為護衛建成一俗稱“玉帶圍腰”的圓寨與之相配,内中建有七壁蓮等大型府第,狀如“浮水蓮花”,故又被稱為“浮水蓮寨”;處于“品”字下端的林氏和曾氏宗族,也依溪流的走向各自建成了方形寨。

這些近水古寨還特意在寨前開挖月牙形或半圓形的人工池以蓄水,因風水學認為“塘之蓄水,足以蔭地脈,養真氣”(清林牧《陽宅會心集》)。水是财富的象征,“前逢池沼,富貴之家,左右環抱有情,堆金積玉”(《水龍經》)。這一池清水是一村的“财庫”,“财氣”随的流水源源而來,再顧盼而去。清澈的水面倒映着遠處的山峰和村邊的榕樹,娟然如拭;一到夏日,清風徐來,村童和鴨子在池中嬉戲,極具詩意與美感。這樣村因水而秀,人因水而“智”(孔子雲:“仁者樂山,智者樂水”),而水臭則人愚且多破耗,這種說法不是迷信,而是從文化禁忌的角度保護了環境。

在寨門附近,還常有被稱為“成樹”(或稱“神樹”)的大榕樹守護整個古寨,潮俗有“前榕後竹”之說,因大榕樹代表事業有“成”,故多種于寨前,而“竹”因與“得”同音,故多種于寨後。這樣,“前榕後竹”就成了“前成後得”了。

這些潮汕古寨除保持了漢晉時代的“塢壁”的特征外,和唐代的邸園“别業”也有些相似。唐代大詩人王維的《辋川圖卷》(北宋郭忠恕和元代商琦都有臨本存世,分别藏于西雅圖美術館和日本聖福寺)是描繪他隐居的地方———陝西藍田辋川别墅,畫中的山莊背山面水,溝渠環抱,寨牆環繞,裡面錯落有緻的府第和亭台樓閣,前面可通舟楫的池塘,兩邊連接配接外面的小橋……這一切,依稀可見潮汕古寨的影子。

路線提示

從炮台搭乘渡船到京北渡口,下船後有三輪車到達上倉古寨。自駕車前往大約需50分鐘車程。