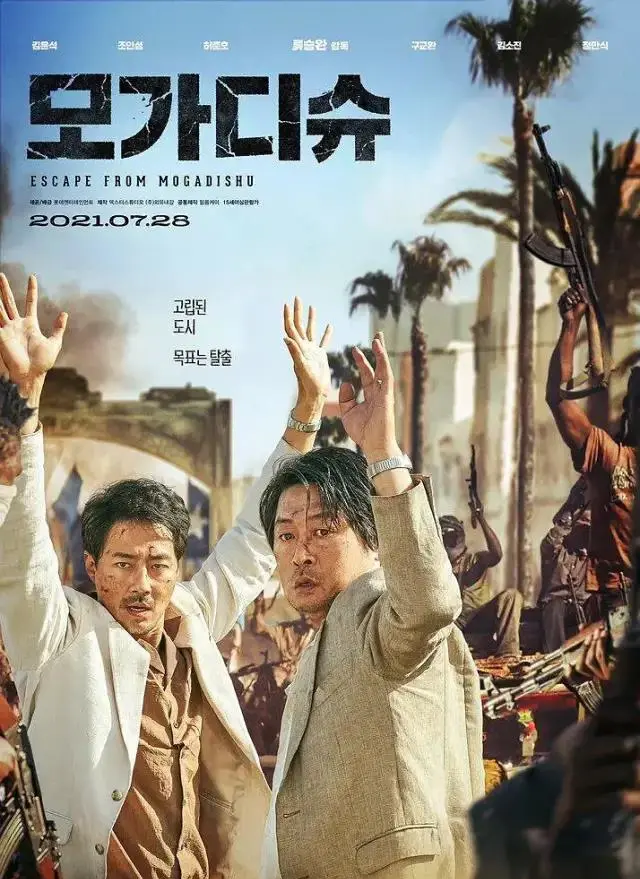

最近南韓影視劇有兩部片子值得一提,一個是超高人氣的電視劇《鱿魚遊戲》,另一個就是收割票房的電影《摩加迪沙》。

上映第22天,累計觀影人數突破250萬名,疫情以來近兩年的最佳票房記錄。

摩加迪沙,一個充滿異域的名字,它是索馬裡的首都。索馬裡這個大家熟悉的國名,夾雜的是戰亂、動蕩、非洲等關鍵詞。

這部電影也被稱為“南韓版《戰狼》”。鑒于此,大家也能對這部影片的基調有所預期了吧!

導演: 柳昇完

編劇: 李基哲 / 柳昇完

主演: 金允石 / 趙寅成 / 許峻豪 / 具教煥

在豆瓣的簡介裡,這部《摩加迪沙》是“基于一個從未出現在南韓外交曆史上的真實故事改編。”

改編自真實事件,但這個事件卻沒被公開書寫,這樣的故事無疑讓編劇在保留原色的基礎上進行潤色,這就很考驗編劇和導演的實力了。

擔任導演兼編劇的柳昇完,多數是戰争題材的電影,代表作是《軍艦島》、《柏林》、《老手》,都算是商業片裡的佳片。

以下内容涉及劇透!!!

故事發生在1990年12月,當時的南韓與北韓外交官為了赢得聯合國非洲成員國索馬裡的支援,而在摩加迪沙開展了一系列的明争暗鬥。

兩國的外交官團隊都是以大使和參贊為核心對陣,都是一文一武的陣容,不過看到最後才發現原來北韓的林大師和南韓的韓大使其實在大事的觀點上基本一緻。

南韓這邊,苦苦守了3個月資訊才等到拜見總統的機會,他們為此準備了一整箱從南韓運載的禮品,前往總統府拜見。

這一路上,外交官們開開心心地做着南韓加入聯合國後的升職夢,卻沒想到禮物被北韓大使給搶了。

狼狽地來到總統府後,卻發現北韓的姜大使滿臉笑容地走出了總統會議室。

吃了一虧後,南韓也不閑着,來了招挑撥離間:造謠說北韓把武器出售給了索馬裡反政府軍。

兩路人馬相逢,飚的不是英語,而是同樣的語言。然而,一陣槍響聲讓局面走向了不可控。

叛軍,起義了。

場面失控,大敵目前,原本敵對的朝韓兩邊的大使館上演了一場艱辛卻充滿人情味的兄弟齊心,其利斷金。

失控的城市,充斥着槍響、哭喊、流血、饑餓和不安。想要逃離困境,隻有靠機票飛離這個戰亂之地。

在叛軍眼中,大使館早已失去了價值,叛軍帶頭沖進了北韓使館,把使館洗劫一空。

北韓外交官一行幾十人(包括家屬孩子),隻好硬着頭皮來求助南韓外交官,但此時他們心裡想的還是見機行事,反客為主。

從敵對到合二為一,從哪裡開始表現?

這部影片很巧妙地選取了【吃飯】這個最接地氣也最能表現人物的情節。

晚飯時,起初北韓外交官們害怕飯裡有毒,不敢食用。南韓大使見狀氣憤地調換食物,這才讓北韓大使安心地拿起了筷子。

:南韓大使夫人夾不開腌紫蘇葉,北韓大使夫人看到後,幫忙讓其剝開。

餐桌上親密禮貌的一個小舉動,暗示的是文化大同卻意識形态不同的同民族的兩方人,漸漸地抛去了偏見和恐懼,走向了一種和解的狀态。

劇中除了驚心動魄的逃難情節外,在這部故事簡單,卻意味深長的影片裡,導演善于捕捉眼睛的鏡頭,這種無言卻有言的叙述方式更耐人尋味。

一處是剛進南韓大使館的北韓小朋友被南韓奧運會吉祥物吸引,家長慌忙捂住孩子的眼睛,這是怕孩子被不太意識形态所同化做出的反應。

另一處是索馬裡的孩子們手握着機槍,巡視過往的人,車裡北韓孩子默默地望着他們。

同樣無知無邪的孩子,在不同的環境下成長,會讓他們成為什麼樣的人呢?

而如今和平社會成長的孩子,會不會像索馬裡的孩子們一樣,不知道某一天就會因為大人的紛争而成為戰亂中的孩子?

最後一處就是在結尾,兩隊人面對分離,曾經生死相助過命的人們,此刻卻要無言分别,裝作互不認識。

當下一别,或許這輩子再無機會相見。

而大人也隻好再次捂住了孩子們的眼睛,這裡除了意識形态的問題外,或許也是怕孩子們的眼神暴露了大人的秘密吧!

導演用反向行駛的兩輛車,作為這段關系的終點。

是同胞?還是敵人?

這個問題,徒留給觀衆們去回答。