在1972年的《教父》大獲成功之後,原著系列小說的第二部也迅速被提上了電影改編的日程。

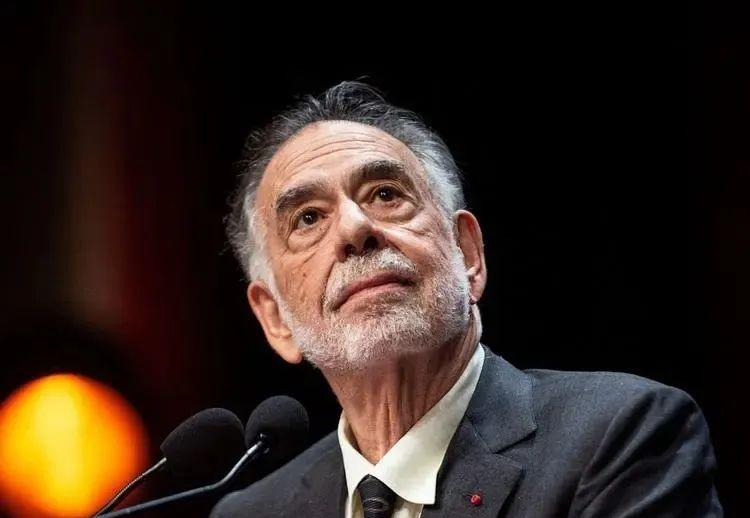

《教父》前所未有的成功讓名不見經傳的科波拉霎時間聲名鵲起,同時更赢得了觀衆與投資人的雙重認可。

在《教父2》中再一次執起導筒的科波拉相比制作《教父》時有了更大的自由發揮空間和資金預算,而他的才華和構思得以更加絢爛地在《教父2》中得到呈現。

在多年以後的一次電影評選活動中,《教父2》被評為好萊塢有史以來為數不多的成功續集電影,它在實作票房突破進展的同時,更赢得了觀衆群體的廣泛認可。

在電影上映以後,諸多媒體評論一緻表示,相比前作,《教父2》更具有史詩電影般的現實與凝重。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="01">關于制作</h1>

《教父》第一部僅僅花費了六百萬美元,卻為投資方換來了2億4500萬美元的票房收入,要知道《教父》上映是在1972年,那時的一美元可比現在值錢的多。

超高的回報率讓派拉蒙決意在續集電影中給科波拉更多的拍攝預算和創作空間。

對于一部商業電影而言,一千三百萬美元的制作成本在七十年代的好萊塢可謂是頂級配置了。

得益于預算成本的優渥,科波拉可以在續集電影中請到一些當時已然小有名氣的明星。

在馬龍·白蘭度由于此前派拉蒙糟糕的待遇,完全拒絕了在續集中客串出演維托•柯裡昂之後,科波拉不得不重新物色一位演員來出演青年時代的老教父。

在《窮街陋巷》中有過出色表現的羅伯特·德尼羅因為偶然的緣故,最終被科波拉欽定為維托•柯裡昂的扮演者。

也是從《教父2》開始,羅伯特·德尼羅之後的大半個演藝生涯都離不開黑幫犯罪分子的角色。

除了《美國往事》、《賭場風雲》、《盜火線》、《愛爾蘭人》這一類有着傳統黑幫或者犯罪元素的類型電影之外,羅伯特·德尼羅還在《老大靠邊閃》、《拜見嶽父大人》中對黑幫電影元素進行了重新解構。

當然,這些都是後話了。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="02">時空交錯間的人性扭轉</h1>

回到正題,優厚的拍攝預算和出色的演員陣容都确定了,下一步就是電影的劇本。

《教父》的成功給原著作者馬裡奧•普佐以及科波拉巨大的壓力。

擺在他們的首要問題是:如何才能夠将《教父2》的故事劇情與《教父》緊密銜接,既保持故事的完整性,同時又更深層次進行思想探讨。

最終,電影确定采用雙線叙事結構,一條故事線的主角是青年的維托•柯裡昂,另一條故事線的主人公則是經曆了血的洗禮,成功轉變為第二代教父的邁克爾•柯裡昂。

兩條故事線既互相獨立,同時又互相聯系,在反複不斷的切換中,逐漸形成一種周而複始、生生不息的宿命感。

如果說青年時代的維托•柯裡昂人生充滿了偶然性,那麼邁克爾•柯裡昂的人生命運則呈現出殘酷的必然性。

如果沒有一開始的那個一鳴驚人的出人之舉,或許維托•柯裡昂将會踏上的是一條完全不同的人生道路。

同樣的,在艱難人生抉擇中最終選擇回歸家族的邁克爾•柯裡昂,為了家族和個人的利益,而不得不做下殘酷無情的決策,團結的家族與溫暖的親情自然也随之一去不複返。

必然與偶然的相對性在電影中跨越時間與空間不斷交彙,激烈碰撞,漸漸生出一股寒風中的悲涼。

邁克爾在兩部電影中表現出豐富而細膩的人生弧度,從他對于妻子和兄弟的态度變化之中,觀衆可以深刻地感受到這個人物的轉變,人性之光不可避免的磨滅為整個故事鋪上悲傷的面紗。

在《教父》電影開場,身穿軍裝與凱談笑風生的邁克爾充滿了為國奉獻的凜然正氣和親情為重的溫暖一面。

然而,在為家族存亡拔槍射殺毒枭和黑警之後,他光明的一面逐漸黯淡。

而後在西西裡收獲愛情,又失去愛情的他更是徹底失去對人的信任,變得冷酷而決絕。

可以說,正是這份殘酷使得邁克爾後來即便是面對妻子凱和兄長佛雷多,依舊保持了距離和猜疑。

對于妻子,在《教父》開場的婚禮上,當全家拍照的時候,邁克爾将站在一旁的凱拉入了合影之中,可以說這是他毫無保留愛的表現。

而在《教父2》中,最終選擇離丈夫而去的凱,故意選擇趁邁克爾不在家的時候,偷偷去探望孩子,卻在門口意外遭遇了外出歸來的邁克爾。

此時的凱充滿了驚恐、悲傷和無法掩飾的愛意,如果邁克爾在這時做出哪怕隻是很一般的親昵之舉,那麼兩人冰冷的關系很有可能瞬間融化,凱極有可能會放下之前的所有分歧,重新回到邁克爾的身邊。

然而,邁克爾隻是不動聲色,十分冷酷關上房門,将凱粗暴地拒之門外。

兩部電影,兩個簡單的舉動卻深刻地描摹兩個人之間的關系變化,經曆過失去、背叛的邁克爾已然和過去判若兩人。

凱一方面深深的愛着過去的邁克爾——那個與家族生意毫無瓜葛的熱血軍官,另一方面對于眼前這個殘酷冷漠的男人又無可奈何,不難想象凱離開的時候,是充滿沖突和内心糾葛的。

對于兄長佛雷多究竟該在電影中有怎樣的結局,普佐與科波拉在創作劇本時,出現了巨大的分歧。

普佐堅持認為佛雷多最終應該被邁克爾殺死,科波拉最終對此妥協,但是為了使這個結局更加合理,科波拉還是選擇邁克爾母親死後,再上演這同室操戈的一幕。

在《教父》中,對于邁克爾将家族生意遷往拉斯維加斯的決議,佛雷多不僅沒有果斷表示支援,而且還想做沒有主見的和事佬,使邁克爾對他産生了反感。

當然,兄弟之情的存在使他還不至于完全對佛雷多産生殺心。

但是佛雷多後來為了自己的利益居然又一次違背邁克爾的意願,并将其出賣,以至于邁克爾險些命喪黃泉。

邁克爾此時原本可以就地将佛雷多抛棄,但手足之情依舊讓他選擇了寬恕,甚至提議佛雷多與其同行。

但是在佛雷多懦弱一面之下隐藏的真實想法卻徹底将邁克爾激怒了,最終決意在母親死後将其處決。

在親情與利益面前,他複雜而又艱難的抉擇使得邁克爾與他的父親形成了鮮明的對比和反差,失去和背叛帶給他的困擾使他永遠無法做到像他父親維托那般快意恩仇。

雖然多疑和謹慎讓他變得睿智而冷酷,但是無法根除的心痛一直在隐隐約約間牽絆着他的過去和未來。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="03">豐富的政治隐喻</h1>

《教父2》的雙線叙事最終使得《教父》和《教父2》巧妙結合形成了一個大的叙事閉環,兩部電影中充滿了對現實,政治、人生的各種隐喻。

其中最具份量的,莫過于電影的政治隐喻。

如果從微觀角度來看柯裡昂家族的變遷,其代表了衆多初到美國卻位居社會底層的移民實作美國夢的艱難路途,同時也是對美國主流思想價值觀念的一種諷刺。

如果從宏觀角度來看柯裡昂家族的變遷,那麼這個家族更多所代表的是美國的發展曆程。

從微觀角度來說,《教父2》用平行的雙線叙事,詳細勾勒了維托•柯裡昂的發迹史和邁克爾•柯裡昂對家族的繼承發展,将一個家族兩代人的“奮鬥”,事無巨細地呈現在觀衆們面前。

電影開頭,有這樣一個情節,無數遠渡重洋的移民不由地擡頭凝望高聳入雲的自由女神像。

科波拉以此暗示這是一個典型的美國夢故事,而夢醒的時候,也就是面臨殘酷現實的時候。

如果從宏觀角度來看,柯裡昂家族則象征着美國的發展曆程。

維托•柯裡昂從歐洲被迫遠赴重洋來到美國的經曆,所對應的不就是美國的第一批移民麼?

遭受當局迫害的新教徒不顧生命危險來到大洋彼岸重新開始人生,紮根安家,然後一步一步成立國家,走向獨立自主。

正如維托最終回到西西裡手刃仇人,美國也最終戰勝并取代了英國。

維托•柯裡昂白手起家建立了家族勢力,稱霸一方卻不足以号令群雄,是以老教父的身上展現出寬容包容的一面,當然在寬容之下,依舊掩藏着心狠手辣的一面。

而邁克爾•柯裡昂成為“教父”以後,随着家族勢力的興盛,他殺伐果斷,不斷表現出唯我獨尊的凜冽氣勢。

邁克爾所代表的是一戰之後不斷崛起的美國,正如邁克爾在《教父》結尾赢得了幫派之間的戰争,美國相繼赢得了一站和二戰。

邁克爾在《教父2》中徹底鏟除了異己,逐漸将家族事業轉向合法行業,并壯大家族的勢力。

赢得二戰的美國也最終成功扳倒了蘇聯,結束了冷戰。