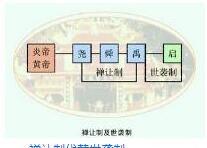

禅讓制是原始社會時期一種民主推舉部落聯盟首領的制度。與“禅讓制”有關的人是:堯、舜、禹。堯、舜、禹是黃帝以後黃河流域有名的部落聯盟首領。首先實施該制度的是堯推選舜為繼承人,結束該制度的是禹。禹死後,其子啟繼位,破壞了民主選舉的禅讓慣例,從此王位世襲制代替了禅讓制,“啟”開啟了王位由父子世代相傳的世襲制。“天下為公”的原始社會被“天下為家”的奴隸社會所代替。

禅讓制介紹

中國統治者更疊的一種方式,指在位君主生前便将統治權讓給他人。形式上,禅讓是在位君主自願進行的,是為了讓更賢能的人統治國家。通常,禅讓是将權力讓給異姓,這會導緻朝代更替,稱為“外禅”;而讓給自己的同姓血親,則被稱為“内禅”,讓位者通常稱“太上皇”,不導緻朝代更替。

中國上古時期的禅讓制度,最早記載于《尚書》之中,但其真實性一直存在争議。是中國上古時期推舉部落首領的一種方式,即部落各個人表決,以多數決定。相傳堯為部落聯盟領袖時,四嶽推舉舜為繼承人,堯對舜進行三年考核後,使幫助為事。堯死後,舜繼位,用同樣推舉方式,經過治水考驗,以禹為繼承人。禹繼位後,又舉臯陶為繼承人,臯陶早死,又以伯益為繼承人。這是部落聯盟推選領袖的制度,史稱“禅讓”。據說首領要躲在樹林中,然後由族人擁戴他出來。但另一種說法是,禅讓制隻是到禹就終止了,他建立第一個朝代——夏朝。

中國曆史上的王朝更替,也有以禅讓之名,行奪權之實的。這些所謂的禅讓,都是朝中權臣脅迫皇帝退位,而由于繼承者是當政者的臣子,為避免“不忠”的罵名,便打着禅讓的旗号,以取得正統性。是以,以禅讓而滅亡某一朝代,史書中也多表述為“篡”(如“王莽篡漢”),而若以武力直接推翻某一朝代,則用“滅”(如“元滅宋”),以表明某種價值判斷。

相關傳說

中國曆史上曾流傳着先王禅讓的傳說,認為堯、舜、禹三代統治權的交接,是通過遴選、推薦、考察和任用等一系列程式和平實作的。禅讓的宗旨是“讓賢”,其中的“禅”字,最初可能是個有關禮儀的術語,有學者認為它本指任職屆滿後的權力交接儀式。而此處的“讓”字,自身便是另外一個表示禅讓之意的術語。不過,“禅”的同音字“擅”及與“讓”字相通的“攘”,在對待權力的态度上則顯得不那麼開明,至少在後世的政治語彙中,這兩個字分别有壟斷與竊奪之意。

有關堯、舜、禹的禅讓故事,古書多有描述,如《史記·五帝本紀》講:“堯知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃授權舜。授舜,則天下得其利而丹朱病;授丹朱,則天下病而丹朱得其利。堯曰‘終不以天下之病而利一人’,而卒授舜于天下。”先秦的儒家、墨家、縱橫家及後世的文人學士對先王禅讓的千古佳話津津樂道,孜孜以求。近年新出土的曆史文獻,如見于郭店一号墓的《唐虞之道》及《窮達以時》與《上海博物館藏戰國楚竹書》中收錄的《容成氏》和《子羔》都言及上古的禅讓。其中,《唐虞之道》還明确将禅讓制度與利天下的觀念聯系起來:“堯舜之王,利天下而弗利也。禅而不專,聖之盛也。利天下而弗利,仁之至也。”這些記錄了禅讓古制的竹簡在沉埋千載之後的重新面世,似乎為其存在提供了新的證據。

曆史文化

無論傳世的還是新發掘的曆史文獻,有關禅讓制的文字均系後世回溯性的描述,缺乏信而可征的直接證據,俱當屬于傳說的性質。其實,曆史上否定禅讓存在的文字亦不少見。先秦儒家孔子之後的兩大代表孟子與荀子就都持否定的說法,如《荀子·正論》明言:“世俗之為說者曰:‘堯、舜擅讓。’是不然。”法家着作《韓非子·外儲說右上》則直言:堯根本沒行禅讓,隻是因為年老力衰而被篡位的舜所“偪”。古本《竹書紀年》雲:“昔堯德衰,為舜所囚也”,“複偃塞丹朱,使不與父相見也。”現代史學家顧颉剛先生曾指出:“禅讓之說乃是戰國學者受了時勢的刺激,在想象中構成的烏托邦。”他還認為禅讓的傳說乃是“這時墨家為了宣傳主義而造出來的”(《古史辨》第七冊)。雖然禅讓的說法是否為墨家首創,還有進一步讨論的餘地,但顧氏關于禅讓之說産生原因的辨析,還是不無道理的。諸子鼓吹禅讓的春秋戰國時代,是個崇尚暴力、充斥權謀的時代,或許正是這争權奪利的血腥現實激起了士人對禅讓的浪漫遐想與溫情呼喚。

當然,曆史上的禅讓并非隻是作為觀念形态而存在過。據曆史記載,确曾有過統治者效仿先王嘗試禅讓之制。如魏惠王曾欲傳國于惠施(《呂氏春秋·不屈》),魏将公孫衍亦曾鼓動史舉遊說魏襄王禅位于張儀(《戰國策·魏策二》),而最着名的當屬公元前316年燕王哙的“讓國”。此事見載于《戰國策·燕策一》和《史記·燕召公世家》,事件的梗概是:鹿毛壽勸說燕王哙:“您不如把國家假裝讓給國相子之。人們之是以稱道堯為聖賢,就是因為他把天下讓給了許由,而許由沒有接受,于是堯便有了讓天下的美名而實際上并沒有失去天下。”燕王哙于是依計而行。後來,又有人對他說:“大禹舉薦了伯益,卻任用自己的兒子啟的臣子當官吏,後來啟及其同黨從伯益手裡成功奪權,是以天下人都說大禹名義上把天下傳給了伯益,而實際上又讓啟自己奪了回去。”燕王哙又信以為真,為了避免大禹那種假禅讓的嫌疑,他把俸祿三百石以上的官吏的印信收起來,全交給子之。結果,子之得以全面行使國王的權力,而燕王哙年老賦閑,反倒成了臣子。子之當國三年,燕國大亂,王子及其支援者謀反,于是内戰爆發,齊國乘機插手,兩派在權力鬥争中死者數萬。

燕王哙讓國給子之的事件,雖說是支援子之的說客的一個陰謀——燕王被鹿毛壽等人給忽悠了,但燕王自身沽名釣譽的政治作秀也是其中一個緻命因素。在後世的王朝更替中,也不乏以禅讓之名、行奪權之實的鬧劇,試圖借這一形式來給權力的篡奪鍍上一層合法性的光環。例如,西漢的孺子嬰禅讓給新朝的王莽,東漢獻帝劉協禅讓給曹魏文帝曹丕,曹魏元帝曹奂禅讓給西晉武帝司馬炎,等等。先王禅讓的傳說與後世的禅讓實踐,一個多有虛構之嫌,一個難脫醜陋之弊,套用王國維的一句名言,可謂:“可愛者不可信,可信者不可愛。”

禅讓制度

時下有學者說,禅讓制度是世界上最早的民主制度,事實上,它自上而下的權力生成方式正與民主精神相反;也有人說它是“公天下”的展現。然而,掌權者如不把國家社稷首先視為私人物品,他又何“讓”之有?燕王哙禅讓給子之時,孟子正在齊國,他聞訊後表示強烈反對:“子哙不得與人燕,子之不得受燕于子哙。”(《孟子·梁惠王下》)并敦促齊國攻打燕國。孟子的這一态度,是基于他一貫的政治理念。在孟子看來,君王根本不能把權力給予繼任者,因為這超出了他個人的權力範圍。君王隻能把繼任者推薦給上天,上天才有權把統治權賦予某人。如果說确有堯、舜、禹三代權力轉移之事,那也是出自天意。那麼,上天的意志又是怎樣展現的呢?孟子認為“薦之于天而天受之,暴之于民而民受之”。也就是說,“使之主祭而百神享之,是天受之;使之主事而事治,百姓安之,是民受之也。”是以,高高在上的“天”隻是虛懸一閣,真正說了算的還是咱老百姓——盡管孟子并未言及民意表達的有效的技術手段。