四大徽班,中國清朝乾隆年間北平劇壇中的四個戲班。即三慶班、四喜班、和春班、春台班。因為多以安徽籍藝人為主,故名徽班。徽班以唱「二黃」聲腔為主,兼唱昆曲、梆子等。

明末,安徽青陽,徽州聲腔已趨流行。清朝乾隆五十五年(1790年)是乾隆的八旬「萬壽」,閩浙總督伍拉納推薦以著名旦角高朗亭為台柱的三慶班入京,并赢得了「京都第一」的聲譽。之後又有四喜、啟秀、霓翠、和春、春台等安徽戲班相繼進京。在演出過程中,六個戲班逐漸合并為四大徽班。

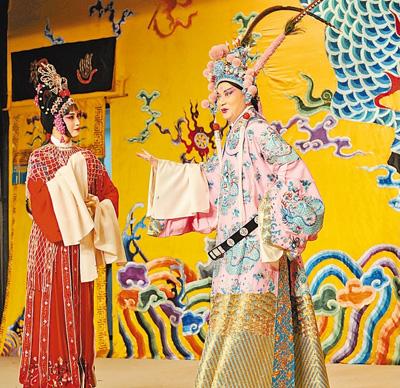

徽劇原名徽調、二黃調,淵源于明代。徽劇傳統劇目有1404個,儲存檔案有753個。其内容從列國紛争、宮遷大事、神仙鬼怪到民間生活故事。《雙下山》《貴妃醉酒》《借靴》《審烏盆》都是其傳統曲目。主要分青陽腔、四平腔、徽昆、吹腔、撥子、二黃、西皮、花腔小調共九類。以吹腔、撥子、皮簧為主要聲腔。吹腔輕柔委婉,撥子高亢激昂,皮簧則比較通俗流暢,徽劇的表演藝術豐富多彩,技藝精湛。文戲以載歌載舞、委婉細膩其特點,武戲以粗犷、熾熱、功夫精深、善于高台跌撲而震驚觀衆。生活小戲以濃郁的鄉土氣息和風趣、诙諧和語言吸引着觀衆。舞台畫面多采多姿,具有雕塑造型美。2006年5月20日,徽劇經國務院準許列入第一批國家級非物質文化遺産名錄。

徽劇是平劇的前身。乾隆五十五年(1790年)起, 四大徽班陸續進入北京,他們與來自湖北的漢調藝人合作,同時又接受了昆曲、秦腔的部分劇目、曲調和表演方法,民間曲調,通過不斷的交流、融合,最終形成平劇。2010年,平劇被列入《人類非物質文化遺産代表作名錄》。

三慶班原成立于揚州,由江春、夏文洀、餘老四等撮合,前身為三個安慶戲班組成,乾隆55年(1790年),在閩浙總督伍拉納推薦下入京為乾隆帝慶祝80大壽。由于其以二黃為主的唱腔廣受歡迎,遂留京演出。在其之後,各大徽班方才逐漸入京。19世紀中期,在程長庚的上司下,三慶班進入鼎盛時期,成為四大徽班領袖。其"小榮椿科班"是平劇曆史上最早的科班,培養出了包括陳德霖、錢金福、張淇林、盧勝奎等名伶,為徽班向平劇的轉變出力良多。特别是盧勝奎(盧台子),最知名的特長是編戲。三慶班的連台戲《三國志》就出自他的手筆,此劇共36本。楊月樓、譚鑫培、汪桂芬等清末著名演員也均是三慶出身。

四喜以昆腔見長,乾隆中期組建于安徽,進京前活躍于揚州、蘇州等地。張二奎,王九玲,劉趕三,楊鳴玉,沈寶珠,梅巧齡,時小福,餘紫雲,孫菊仙,穆鳳山等均屬此班。光緒中期庚子年散班。後有人複組四喜班,不久于宣統二年散班。其中梅巧齡就是梅蘭芳的祖父。

和春班首開平劇武戲先河,并且編演了諸多的劇本。四大班中成立最晚,而解散最早。解散時,平劇還沒有完全成形,仍在孕育之中。莊親王王府當時注資了和春班,是以和春班又稱王府大班。

春台班,以童伶戲見長。在當時叫春台的戲班是有很多的,是以并不十分好考證。但人們大多認為四大徽班中的春台班是由揚州鹽商江春一手打造的。素有「三慶的軸子、四喜的曲子、和春的把子、春台的孩子」的說法,平劇創始者之一的餘三勝曾任春台班的班主。