八裡橋

五月上旬,通州大地陽光明媚,綠樹蔥茏。我在美麗的通惠河畔行走,去看曾經轟動世界的八裡橋。

通惠河是元代開挖的漕運河道,由郭守敬主持修建。自至元二十九年(1292年)開工,至元三十年(1293年)完工,元世祖将此河命名為通惠河。在元代,通惠河開通後,解決了大運河航運的最後症結,使漕運的糧食和各種貨物由通州直接運到大都城裡的積水潭。漕運最多時,一年可運糧達二百萬擔。這條河道在明朝和清朝一直得到維護,一直沿用到20世紀初葉。

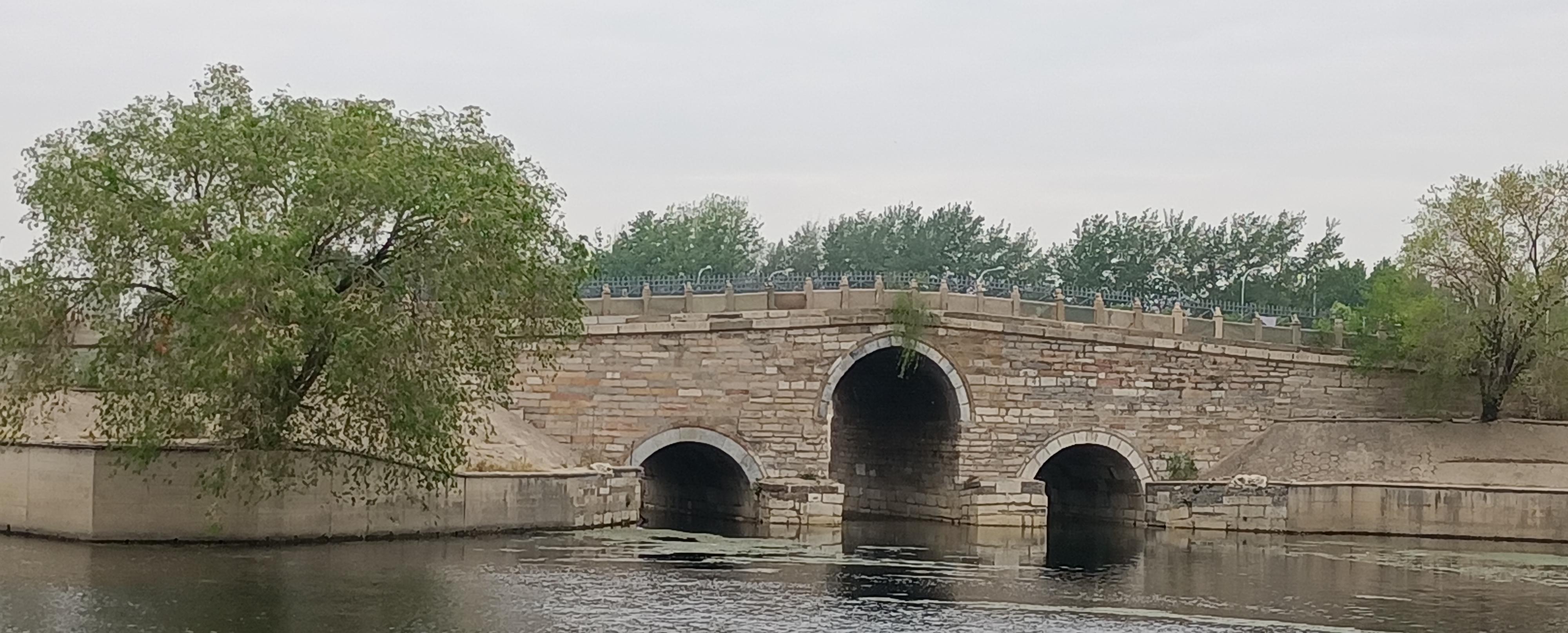

通惠河上有座叫八裡橋的三孔石拱橋,原名永通橋,始建于公元1446年,中孔奇高,是專門為漕船運作而設計,旁邊兩孔偏低,不能行船,用于洩洪。它是通州至北京大道上的必經之處,東距通州八裡,西距京城三十裡,是由通州入北京的咽喉要地。橋東京津公路北側有雍正十一年(1733)所立的“禦制通州石道碑”一座,碑文記載了當年修築朝陽關外石道之事。在河的南岸,距橋偏東二百多米的地方立着一通高大的石碑。石碑有五米多高,碑身上左邊是滿文,右邊是漢文。這是雍正的禦制石道碑,即雍正為了表示大清國在此修建從京城到通州之間的道路,特意在此立碑紀念的。

歲月滄桑,一座570多年的石橋靜靜地橫跨在通惠河上,它像一位年事已高的老人,雖龍鐘老态但莊重質樸,如今石橋因即将維修已封閉。八裡橋是全國重點文物,列入了世界文化遺産名錄。不遠處一座現代化的大橋飛跨在河面之上,南來北往的汽車急馳而過。

通惠河邊,楊柳依依,一派水鄉美景,古老的石橋、石碑更增添了我的懷古之情。這裡一直是踏青聖地。在清代,統治者們定期到河北遵化的清東陵去祭祀祖先,這是必經之地。161年前,在這京畿重地曾發生過一場大規模的中外戰争,中國人在自己的家門口吃了敗仗,八裡橋是以出了名。

1860年,第二次鴉片戰争爆發,英法聯軍進軍至通州,兵鋒直指北京。通州談判時,英方派巴夏禮率團參加。清政府很奇葩,迫于巨大壓力答應了英法聯軍提出的所有不平等條件,但在禮節問題上卻是寸步不讓,要求巴夏禮面見皇帝時一定要下跪。巴夏禮拒不接受跪拜要求,揚長而去,鹹豐帝下谕旨讓僧格林沁将巴夏禮一行39人扣押作為人質。從扣押到釋放僅一月有餘,此事件卻成了世界外交之焦點。清政府在此事件中步步後發,皇帝的弟弟奕忻在武力的逼迫下向英法聯軍交還了人質,但39名人質,生還的僅有18人,其餘歸還的全是屍骸,其中英國泰晤士報記者的屍體分割成七八塊,是以導緻了火燒圓明園事件發生——這是後話。

9月17日,英法對于清政府扣押巴夏禮等人做出了強硬的反應,當日中午,清軍慘敗于通州張家灣,數日後雙方在通州八裡橋進行決戰。

清軍在橋北面,有兵力三萬;英法聯軍在橋南,有兵力八千,雙方隔着通惠河相望,戰争的焦點就集中在争奪八裡橋上。清軍利用八裡橋周圍的灌木叢林,在這裡構築了土壘和戰壕,準備在此決一死戰。9月21日淩晨4時,英法聯軍由騎兵在前開路向八裡橋方向推進。

淩晨5點半,雅曼率領法軍兩個炮兵連和參謀部兵員,科利諾率領法軍一個炮兵連居中,成為先頭部隊,英軍居後。

僧格林沁指揮蒙古鐵騎沖向英法聯軍,他們面對英法聯軍排炮毫不畏懼,由于火槍裝備很少,多數人手持長矛、弓箭,憑着一腔熱血迎擊英法聯軍,一批批沖擊,一度突破了英法聯軍的防線。英法聯軍使用了三排陣列的戰列步兵線:前層踞地,中層微俯,後層屹立,前層先行開槍,中層繼之,後層又繼之。

從早上7時打到12時,戰鬥十分激烈。雖然蒙古騎兵在戰鬥中冒着敵人的密集槍彈和炮火,多次沖向敵軍陣營,表現得異常勇敢,但清軍馬隊遭到了聯軍步兵密集火力的阻擊和敵炮榴霰彈的轟擊而大量傷亡,戰馬因受驚而橫沖直闖,幾近不能成軍。

僧格林沁是何許人也?我們看看他身上的光環:紮薩克多羅郡王、禦前行走、禦前大臣、領侍衛内大臣、正藍旗蒙古都統、鑲白旗滿洲都統等職。他頗得道光帝寵信,鹹豐帝親自将清太祖努爾哈赤使用過的寶刀授予僧格林沁。鹹豐五年(1855年),他帶兵擊潰太平天國北伐軍,俘虜太平天國骁勇善戰的将領林鳳祥、李開芳。僧格林沁在兩年之中,經大小數百戰,威名震于海内, 晉封為紮薩克博多勒噶台親王,戰功赫赫,被稱為“國之柱石”。

蒙古騎兵曾經是世界上最厲害的軍隊,所到之處摧枯拉朽,如秋風掃落葉,它橫掃歐亞,打到歐洲了多瑙河流域。擅長用彎刀和弓箭,縱馬飛奔,往往是在對方還沒有做出反應時,就被他們消滅掉了。蒙古騎兵的弓箭十分了得,強弓硬弩,射出的箭可以穿透铠甲。在清代,朝廷多年來實施滿蒙聯姻的政策,一直把蒙古八旗作為自己的主力部隊。

可是僧格林沁不清楚這支英法聯軍的武器,他覺得,就算八千人洋人都持槍炮,但槍炮換彈也要時間,蒙古的鐵騎完全有時間沖散聯軍,打個措手不及。

我們當年看過電影《火燒圓明園》,八裡橋前清軍騎兵殺聲震天,反複沖殺,人仰馬翻,屍橫遍野,看過之後心中很難受。

法國德裡松伯爵的《翻譯官手記》中這樣寫到:“在那裡,皇帝的鞑靼禁衛軍,帝國軍隊的精華正聚集在首都的大門口。在橋的正中央,冒着槍林彈雨,他們的一位官長騎着馬站在前面;他揮舞着黃旗表示挑戰,盡管隆隆的炮聲蓋過一切,可是他還在高聲呼喊着。在這位英勇的官長的周圍,橋欄的大理石塊四散飛舞,我們的炮彈造成了成批的殺傷。死神一刻也沒有歇手,卻并沒有吓倒這些不靈活,然卻勇敢的鬥士,他們寸步不退。”

八裡橋之戰是近代軍隊與封建軍隊的一次經典戰役。英法聯軍當時已經經曆過拿破侖戰争錘煉,和最新克裡米亞戰争中的考驗,兵員是義務兵役制加職業軍官團。不僅裝備了配備刺刀的前膛燧發槍和滑膛炮,還有剛剛發明不久的線膛火炮和線膛步槍。戰術上使用的是空心方陣和三排陣列的戰列步兵線等最新戰術。而八旗軍是以冷熱兵器混用為主的步騎混合軍隊,綠營軍裝備的是少數進口和仿制的舊式滑膛槍、自制的本國鳥槍,擡槍,擡炮、劈山炮和大刀、長矛等冷兵器。其中一門大炮竟是1674年阿姆斯特丹鑄造的,射擊精度很差,清軍排列在河岸上的大口徑巨炮發射的炮彈,大部分都沒有打到聯軍的陣地上,而很快就被聯軍的貝茨曼上校指揮的十二号榴彈炮轟垮。

僧格林沁的軍隊對付太平天國從容不迫,遊刃有餘,可是八裡橋一戰傷亡超過1200人;而英法聯軍隻死亡12人,傷47人。

香港軍事評論員馬鼎盛說,僧格林沁上司的八裡橋之戰是中國千年傳統的騎兵沖擊冷兵器近戰與西方經過拿破侖戰争和工業革命後以炮兵為核心的火力戰之間的兩個時代的決戰,血肉之軀終歸抵擋不住侵略者的新式槍炮。

10月6日,英法聯軍進入圓明園搶奪珍寶,17日騎兵團在園内縱火,圓明園一片火海。10月18日,3500名英軍手持火把再度進入圓明園,到處點燃,園内300多名太監、宮女和工匠葬身火海,這座巨大宮苑烈焰騰起三天,餘煙月餘不息。聯合國教科文組織的資料表明,中國流失文物多達164萬件,被世界47家博物館收藏。

一座經營了150多年,綜合中西建築藝術成就,聚集了古今藝術珍品和曆代圖書典籍、世界上少有的壯麗宮殿和園林,在慘遭侵略軍大肆搶掠和焚燒後化為烏有了,還要對英法兩國賠款各800萬兩白銀。

蒲松齡說,天子一跬步,皆關民命。清政府扣押談判代表在近代中外戰争史與外交史上都是罕見的,古訓兩國交兵不斬來使,這是國際通行的慣例,可是鹹豐皇帝一不高興就把敵方談判代表團整個給扣押了,在當時明顯敵強我弱的情況下,這種做法對中國沒有任何益處,隻不過給侵略者又提供了一個施展暴行的借口而已,鹹豐一看捅了婁子帶領衛兵跑承德去躲清淨了——巴夏禮事件就是誘發火燒圓明園的直接原因。

指揮戰鬥的法軍将領孟托班回國後,被法國皇帝拿破侖三世封為“八裡橋伯爵”,還讓他當了參議員。法皇提議再給他年金五萬法郎作為獎賞,但遭到了多數議員的反對。議員們認為,發生在八裡橋的不過是“一場引人發笑的戰鬥”,說“在整個戰役期間,我們隻有十二個人被打死,不值得再給他那麼高的獎賞!”

堂堂的大中華,竟然打不過區區幾千人的英法聯軍。八裡橋之敗及圓明園慘禍震驚了有識的中國人,引來了民族覺醒和進步,1861年,學習引進外國先進技術的洋務運動便開始了。

站在河邊,看古老的八裡橋,橋下碧波蕩漾,兩岸綠草如茵。平靜的通惠河,寬闊的河面沒有一條船,河水在緩緩地流着,一些垂釣者在河邊精神專注,一動不動——這裡一片祥和。

161年過去了,站在八裡橋頭,恍惚間那以血肉之軀迎着排槍火炮勇猛沖擊的金戈鐵馬,那揮舞着杏黃大旗屹立不倒的身影,又出現在眼前。八裡橋前地面格外平坦,但我知道綠茵下的泥土浸泡了中國軍人鮮血,這是中華民族永遠不能忘記的。