保羅和母親身穿能采集自身水分的特制服裝

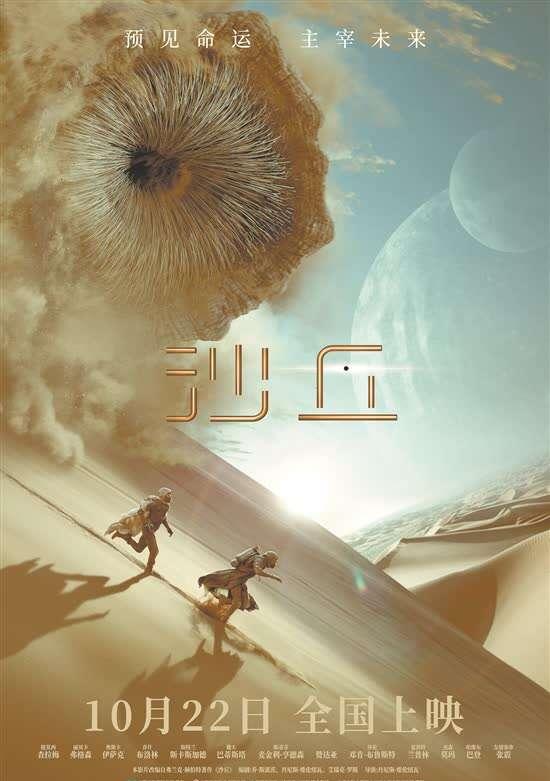

“甜茶”提莫西·查拉梅飾演“天選之子”

沙丘原住民弗瑞曼人女孩契尼

“一切隻是剛剛開始。”

兩個半小時的《沙丘》即将落幕,保羅夢中的女孩終于走進現實,并對他說出了全片最後一句台詞。而觀衆們則開始在社交網絡寫下對這部改編自半個多世紀前科幻巨著的電影的直接觀感——

“一盤散沙,直接想睡覺。”有的人說。

“這是一部看了會由衷覺得‘電影能被發明出來真是太好了’的作品。”有的人則這麼說。

《沙丘》到底怎麼樣?從上映時的7.6分一路升到如今的7.9分,顯然在豆瓣為《沙丘》打分的18萬人中,更多的人并不認為它是“一盤散沙”,尤其是原著粉。畢竟從上一部失敗的改編到現在,人們等配得上《沙丘》的電影已經等了37年。

1:首周末票房,不低但也未成“爆款”

“老套”“冗長”“幾乎沒有劇情”“神神叨叨的預言和夢境”“想不通在科技如此發達的未來,打仗竟然還用冷兵器互砍”……在那些不喜歡《沙丘》的觀衆心目中,這部電影的“毛病”簡直太多了。但是,有更多的人給了這部作品高分。在該片的豆瓣頁面,《沙丘》的評分好于86%的科幻片和81%的冒險片。

與其口碑争議相對應,《沙丘》的中國内地首周末票房為1.39億元——不算低,但也明顯未成“爆款”。事實上,從其首映的10月22日開始,《沙丘》便始終排在單日票房排行的第二名,低于早已上映大半個月的國産戰争片《長津湖》。

在北美,《沙丘》的成績委實不錯。該片首周末票房高達4010萬美元,遠遠高出預期,更創下了華納兄弟電影在疫情期間的最高周末票房紀錄。值得一提的是,這還是在該片于HBOMAX流媒體同步上線的情況下取得的成績。對比中國票房,《沙丘》在大衆層面存在中西文化差異顯然是不争的事實。

2:原著地位高,《星球大戰》也借鑒了它

《沙丘》原著作者是出生于1920年的美國科幻巨匠弗蘭克·赫伯特。他一生創作了二十三部長篇小說和五部短篇小說集,其中尤為成功的便是1965年開始出版的《沙丘》系列小說。而最後一部《沙丘終結篇》,他完成于1985年,第二年他就去世了。

作為首部同時獲得雨果獎與星雲獎的科幻作品,《沙丘》到底好在哪?

《圖書館雜志》如此定位該系列:“《沙丘》在科幻文學中的地位就如同《魔戒》在奇幻文學中的地位。”

複旦大學中文系教授嚴鋒曾将《沙丘》與金庸小說進行比較:“《沙丘》在故事的生動複雜方面,同金庸的小說有得一比。但《沙丘》又不僅僅是一部科幻小說,這裡面有政治、經濟、軍事、宗教、生态學、未來學等等,更把人性、人的本質、人的目的放在一個宇宙的尺度上進行思考,這個規模恐怕又是金庸所不及的了。”

值得一提的是,很多人認為,另一部更廣為人知的科幻巨制系列《星球大戰》大量借鑒了《沙丘》。事實上,《沙丘》作者赫伯特本人就持這個觀點,他直接把《星球大戰》斥為“搬上銀幕的漫畫書”,還曾半開玩笑地說“我盡量克制自己不起訴它。”

但跟《星球大戰》乃至其他同時代科幻作品不同的是,《沙丘》是一個沒有電腦也沒有機器人的世界。這與後者的故事設定相關——在主線劇情開始之前,人類就已經與“會思考的機器”進行過一場關鍵的戰争,并且通過打敗後者擺脫了AI的控制和奴役。是以,對于不知道這個背景故事的人來說,《沙丘》的科幻世界似乎顯得沒那麼“科幻”,因為它跟人們所熟悉的那種充滿AI的未來世界的認知是相悖的。但無疑,《沙丘》實作了科幻作品的其中一項重要使命——對人類世界在不同路徑上的發展進行暢想。

3:王子複仇記,電影隻拍了首部的一半

目前上映的《沙丘》,從劇情看隻是拍了該系列首部的一半。故事從保羅的夢境開始,影片結束時少年“夢醒”,成長才剛剛邁出艱難的第一步。

在保羅生活的未來宇宙裡,星球與星球以帝國統治的形式聯接。男主人公保羅作為厄崔迪家族的繼承人,奉帝國之命,随家人前去接管阿拉基斯星球——這個滿是沙漠的星球,又名“沙丘”。阿拉基斯的重要性在于它出産銀河系最重要的物質——香料。但是,野蠻的哈科甯家族統治了阿拉基斯星球多年,他們并不會輕易放手。這一切背後還有皇帝的算盤——他有意縱容哈科甯家族對厄崔迪家族出手,以削弱雙方的力量。

一方面是帝國陰謀下家族的傾覆,另一方面則是保羅個人宿命的糾纏。從小到大,保羅總能在夢中看到沙丘原住民弗瑞曼人女孩契尼,而種種迹象表明,他很可能就是那個能夠解救蒼生的“天選之子”。在第一部的最後,失去了父親的保羅憑借自己的力量赢得了弗瑞曼人的尊重和接納,他跟随他夢中的女孩走向沙漠深處,也走向自己既定的命運。

即使從這“半部”劇本都可以看出,被稱為“太空歌劇”的《沙丘》雖然是科幻作品,但卻有着明顯的西方古典式的叙事套路。這也決定了《沙丘》電影的獨特風貌——星際真正中夾雜着宮廷之變,一個發生在公元一萬年的“王子複仇記”。

4:公認的難拍,影像化過程被戲稱“大師墳場”

若《星球大戰》借鑒了《沙丘》,為何早早在大銀幕流行的卻是《星球大戰》?其實早在1971年,制片人亞瑟·P·雅各布斯就已經買下了《沙丘》的影視改編版權,考慮到片中的不少元素跟阿拉伯世界相近,他心目中的執導者是拍過《阿拉伯的勞倫斯》的大衛·裡恩。但可惜的是,僅僅兩年後雅各布斯就因病去世,版權也是以轉手給了一家法國财團。

第二位差點拍了《沙丘》的導演,是執導過一系列超現實主義電影的導演亞曆桑德羅·佐杜洛夫斯基。他甚至為影片請來了大畫家薩爾瓦多·達利——給後者的片酬高達每分鐘10萬美元。音樂制作則邀請了著名的搖滾樂隊平克·弗洛伊德。但這個偉大的計劃最終隻被拍成了一部名為《佐杜洛夫斯基的沙丘》的紀錄片,《沙丘》本身卻并沒有拍成。原因不難猜:佐杜洛夫斯基對于這部科幻片設想太超前了,當時的電影技術并不能承受。

最終,第一個拍成《沙丘》的是大衛·林奇。他這部電影付出良多:一年半的時間寫劇本,長達七個月的拍攝期,并且為它放棄了執導第三部《星球大戰》的機會。但到了最終剪輯階段,他跟制片方産生了沖突:他想分成上下兩部,但對方堅持要求拍成一部,最後林奇氣到用化名來署名,以此拒絕承認這是自己的作品。而妥協後的《沙丘》在1984年上映時也遭遇了口碑和票房的慘敗。之後接近30年,沒人想再拍《沙丘》。

如今的丹尼斯·維倫紐瓦,顯然比大衛·林奇和再之前的亞曆桑德羅·佐杜洛夫斯基更幸運:一方面,今天的電影技術已能呈現足夠豐富的人類幻想;另一方面,拍過《降臨》《銀翼殺手2049》等科幻口碑佳作的他,也已經在個人經驗上做好了接受更高難度挑戰的準備。更幸運的是,當維倫紐瓦像大衛·林奇一樣提出要拍成上下兩部時,新的制片方立刻就答應了。更重要的是,無論是維倫紐瓦之前的作品《降臨》還是這次的《沙丘》,他都擅長抓住其中的文化核心而非表面的異域風情。

IMDB網站上,《沙丘》如今的評分高達8.3。此外,原著作者之子布萊爾·赫伯特也在接受采訪時表示,維倫紐瓦的版本将被他永遠視為改編《沙丘》原著的“權威”。

5:去影院感受,IMAX版或是打開《沙丘》的最好方式

如何欣賞這一版《沙丘》?去電影院。最好能選擇IMAX版本。

維倫紐瓦的一切鏡頭語言都為觀衆徹底沉浸于那個沙漠星球做好了準備,觀衆必須真正“進入”,才能感受到那個世界的獨特美。

身體可以長達400米的巨型沙蟲,是很多人看《沙丘》原著時就頗為着迷的一種外星生物。它對有規律的聲音特别敏感,能夠在沙下迅速前行,然後探出頭來吞沒一切。但在維倫紐瓦的版本裡,該生物的亮相更多帶來的是一種震撼而非惡心或恐怖。這也是在維倫紐瓦在處理片中的飛行物、香料采集車和各種建築時所采取的美學傾向,它們大多帶有一種無情的肅穆感,在IMAX的鏡頭裡,以一種客觀的宏大和剛硬來襯托人類的渺小和脆弱。

漢斯·季默的配樂也為影片增色不少。值得一提的是,季默甚至拒絕了老搭檔克裡斯托弗·諾蘭《信條》的邀約,來為《沙丘》配樂,即使相比維倫紐瓦,諾蘭的作品向來更受大衆歡迎。顯然,季默更無法拒絕參與一部“史詩”而非“巨制”。

最後,觀衆還需要一點耐心。《沙丘》确實不及《哈利·波特》或《星球大戰》那般老少皆宜、第一部便高潮疊起,但有時候換換口味,感受一下反套路、反高潮的電影,也是一次不錯的體驗。

觀衆評論

“笨重沉悶”還是“美到失語”?

鬼腳七:漢斯季默小金人+1,維倫紐瓦封神進度+20%,對原作的取舍很合适,甜茶的表現也比想象好,保羅厄崔迪前半段的纖細感和後段的轉變都拿捏到位。原著黨滿意。

夏樹:奇觀轟炸,設定控超級滿足,盡可能地還原了小說前半部分的世界觀和劇情(因為小說太長了是以隻能拍到這個篇幅),攝影和構圖真的美到失語。這是一部看了會由衷覺得“電影能被發明出來真是太好了”的作品。

蕉叁魚:我常常不了解常人對史詩的定義。

躲:通篇笨重沉悶,看得人精神渙散,到後半部分就開始頻繁摸手機。

愛做夢的女孩兒:十分鐘可以講完的故事,用了一百五十分鐘……

孔府小魚:觀衆們在插科打诨的流行商業軟科幻喜劇和勉力為之,總缺一口氣的小成大學幻電影的困境裡掙紮多年之後,的确難得地收獲了一部科幻史詩。整部電影堪稱巨大物恐懼症患者的災難,無論是太空還是厄拉克斯廣袤的沙漠場景,對渺小人類的視覺沖擊力很強。現在全心期待後續,拜托原班人馬搞快點。

緯三十四:其實拍得不像未來,倒是很像過去,遙遠的過去。有一萬年前那麼久遠。未來感不多,曆史感反而很重。

某妮:提高電影逼格的幾點小技巧:低飽和度、粗粝濾鏡、昏暗調色、巨物恐懼、廣角留白、晦澀台詞、悲怆主調、漢斯·季默。

(評論摘自豆瓣)

來源:羊城晚報