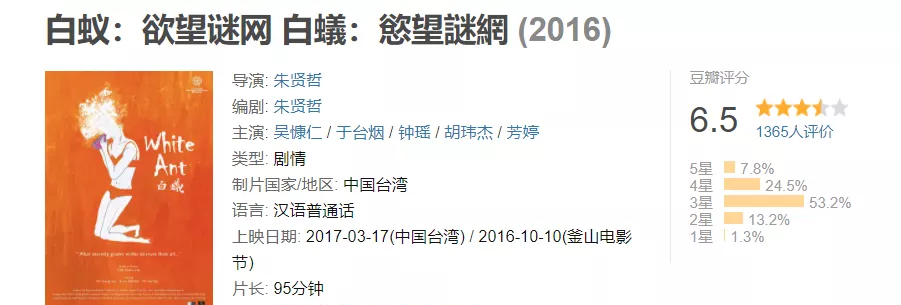

一個被男友抛棄的女大學生湯君紅,意外發現偷内衣癖男孩白以德的行竊現場,調查之後發現對方原來是同校的畢業學長。她起初隻是惡作劇式捉弄對方,後來她開始執迷下去,自以為正義地跟蹤、恐吓對方,未料失魂落魄的白以德意外身亡,她是以身懷罪惡感,後來她因緣際會認識了死者的母親藍湖……

精神疾病、伊底帕斯情結、正義魔人、網路霸淩,如同他的紀錄片作品一樣,朱賢哲在片裡想談的面向非常多,《白蟻》不是一部随便可以用三言兩語總結概括的電影,無論是開場時主人翁白以德的自渎,還是故事進行到一半他的突然死去,謝幕之際從海底潛完水上岸時不自覺的臉部抽搐,在這首部片中展現出一種毫不妥協的姿态,叙事上、表演上、類型上皆然。

朱賢哲應該沒有要向希區考克(Alfred Hitchcock)的《驚魂記》(Psycho)緻敬的意思,但他讓白以德在故事進行到一半死去,對我來說是非常挑釁的安排。且讓我們回想這部電影的開場,觀衆像是一名窺伺者,遠遠看着白以德偷了内衣褲回家,在房間裡背對鏡頭、面向鏡子自渎,朱賢哲刻意不讓我們看清楚鏡子裡白以德的臉,但是透過吳慷仁神乎其技的诠釋,我們卻從白以德背部的緊繃肌肉、呼吸起伏,感覺得到一種痛-即便我們尚且無法厘清,那是痛徹心肺的痛,還是痛不欲生的痛。

朱賢哲在過去的訪談中說過,自己深受奇士勞斯基(Krzysztof Kieślowski)的「藍白紅三部曲」影響,《白蟻-欲望謎網》也是三色電影,有别于奇士勞斯基對于愛與政治的思索與尋求定義,朱賢哲對于「痛感」的興趣似乎多些,觀衆随着充滿侵入性的手持攝影,被迫感同身受三個主角所經曆的層次有别的痛。白以德、湯君紅、藍湖都是被愛拒絕,或說對愛無能為力的人,必須靠着欲望去排解他們無處可出的愛,去舒緩層層來襲的痛,還有空虛。

雖然朱賢哲表示片中三種顔色和三個主角之間并沒有刻意對應,不過我覺得仍有值得讨論之處。

白色,在這部電影裡頭是最不純潔的顔色,是白以德的精液最可悲的顔色;在白以德死後,我們随着象征着紅色,充滿攻擊性的湯君紅在立場上的變換,我們發現白色極可能仍是最純潔的顔色;尤其相對于悲傷的藍色,也就是白以德的母親藍湖,一個被貼上不祥、苦命标簽的女人而言。

湯君紅,是貫穿整部電影的唯一角色。電影的上半場,我們從她的觀點去定義白以德。下半場,我們則是經由她去認識藍湖,然後再從藍湖的回憶與口述中,拼湊出另外一小部分白以德的輪廓。朱賢哲自始至終展露出的白以德,是個赤裸裸被迫攤開在台面上,卻帶着距離感的角色,至于身為觀衆的我們,則是随着局外人湯君紅,不停變換着對白以德的預設立場。

朱賢哲以白以德的死作為中心,前前後後設計非常多的對稱情節。其中最有趣的,莫過于電影大約進行到全片1/4的時候,安排白以德重返他偷竊内衣的地點,追查恐吓信主人的蛛絲馬迹這場戲。白以德此刻的不安(确切知道有人在暗處窺伺自己),自然是為了和電影進行到約莫3/4,湯君紅隐匿自己和白以德的「關系」,進入藍湖的個人工作室擔任助理,未料卻因筆迹而遭藍湖識破自己就是寫恐吓信給她兒子的人那場戲形成呼應。心虛的湯君紅,不敢面對站在自己背後的藍湖,一時六神無主,遂逃離了藍湖的工作室。後來她幾經思考,決定回去向藍湖坦承一切,兩人最終相擁,藍湖依偎在湯君紅的懷中痛哭。這是全片最溫暖的畫面,最陽光飽滿、不過份地熾烈紮眼,灑落在她們背上。随後,藍湖在椅子上沉沉睡去,蟬聲唧唧,死去的兒子竟出現在她身後,緩緩蹲下,向來陰沉的臉上于是有了陽光,顯得神情柔和。

愛、欲與死,謊言與背叛,罪惡與救贖,朱賢哲以最誠懇而詩意的方式,爬上了情感和人性的複雜與灰色地帶,而非一廂情願的簡化式總結。《白蟻》最後的場景是從海中歸來的湯君紅的臉部特寫,呼應着片頭字卡和中段白以德死後出現的潛水場景,神秘莫測的大海意味着包容一切,也可被解讀成母親子宮内的羊水象征(令人想起《地心引力》尾聲),那麼和藍湖相擁之後的湯君紅,從海底破水而出的湯君紅,頭微微傾斜着想要逼出耳中海水的湯君紅,她那令人困惑的神情舉止(令人想起白以德的招牌動作),似乎暗示活着的她已然與死去的白以德以某種形式「合而為一」了-正常與非正常往往隻是一線之隔,加害者亦可能成為受害者,伸張正義不等于替天行道,偷竊者和告發者在這充滿儀式性的一刻,終于達成了和解。

朱賢哲的《白蟻-欲望謎網》是繼趙德胤的《歸來的人》之後,我最喜歡的台灣首部作。朱賢哲是五年級生,他和許多同輩導演處境類似,懷着電影夢自美國歸來,卻因遭逢台灣電影谷底,或是中途轉身,或是苦撐許久才有機會拍出第一部劇情長片,我希望這部片不會成為絕響。