雙十一即将到來,又将迎來快遞數量“大爆發”。如今,快遞已經在人們的生活中扮演着不可或缺的角色,但印有消費者姓名、位址、電話等個人資訊的快遞面單,正遭到批量售賣。在這個灰色産業裡,快遞面單被稱之為“料”,一些買賣方為了避免被人舉報,頻繁更換聯系方式,并且采用保密性更好的社交工具。

去年,全國快遞業務量完成833億件,全國年快遞業務量很快就将突破千億件大關。巨量的隐私資訊,何去何從?

快遞面單1.5到5元不等,買賣雙方很警惕

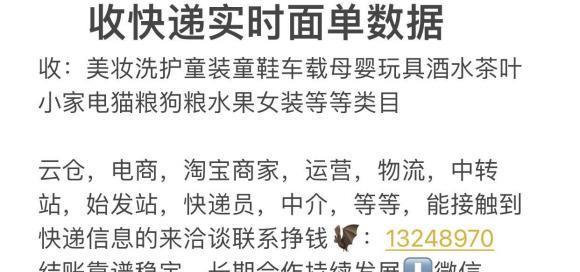

在與快遞相關的貼吧裡,有大量快遞面單資訊的買家與賣家。在這個産業裡,已經有一套成熟的網絡黑話。收購面單資訊,稱之為“收料”“收菜”,印着使用者個人資訊的面單随意買賣。不同的面單也存在“鄙視鍊”,實時、當天的面單優于曆史面單,母嬰、護膚、女裝、酒類等消費品類更受歡迎。不做分類的面單被稱之為“混合料”。交貨的面單分為面單照片、文檔兩種形式。為了避免平台發現,買賣雙方還喜歡使用首字母縮寫、同音字來替代“面單”兩字,比如:KD(快遞面單)、MD(面單)、“面當”、“面擔”等。

10月26日,一個名叫“格局”的樓主發帖表示:實力收菜,直接對接一手工作室,實時、曆史、大量,分類優先。10月25日,一名叫“收面擔時時”的網友表示:找快遞售貨員、收貨司機、雲倉老闆、雲倉從業人員、雲倉管理,大量收面D,曆史,私聊。

也有不少賣家在貼吧裡發廣告。10月24日,網友“檸九1213”表示,有高品質女裝(面單)文檔,要的私聊。這個行業裡也充斥着“自己人”的互坑。有人曬出賣家的賬号,分享自己賣料被騙的經曆:“這個人是個騙子。一千多個(面單),昨天篩選出隻有500個能用的,我都說是混合料了。”有人評論:“幹嘛不找我?”“這個人也在我們群裡。”

記者以快遞員的身份添加了幾名“收料”的買家。

“有料可丢?”

“發個樣品看看,一天能有多少?”

“五元一張。”

“要母嬰、美妝。”

“什麼平台?什麼時間?能知道店鋪名字嗎?”

從這些買家這裡,記者了解到,收料價格不等,有的1.5元,有的4元,有的5元。不管價格如何,幾乎所有買家都要求先看樣品,因為要“測試”。不少買家會直接提出品類的要求,其中母嬰、美妝、白酒等品類的面單最“搶手”。還有的賣家隻要當天的面單照片,不要文本。記者注意到,買賣面單資訊的雙方往往十分謹慎,他們更偏好使用社交平台“蝙蝠”進行交易。記者通過蝙蝠添加賣家,對方往往在通過驗證後就發起“雙向撤回聊天記錄”功能,能在一瞬間清除所有聊天記錄。此外,若想要通過截屏來保留證據,聊天頁面會出現“你進行了截屏”提示。事實上,在記者進行截屏後,對方撤回了所有消息。

賣家實時出售使用者資訊,女性消費群體被視為“好騙”

在一個個由買家組建的群裡,下午五點以後,出售實時、當天面單的賣家會格外活躍。此時快遞員一般會開始攬件,電子面單資訊被存入工作電腦或列印出貼在包裹上,被洩露的使用者資訊也開始在地下市場層層流轉。這意味着使用者的資訊,當天就被販賣。

記者從一名專門出售白酒快遞面單的賣家處獲得一份面單文本。文本上,使用者的姓名、具體住址、電話号碼、快遞單号、購買的産品名稱一應俱全。這名賣家告訴記者,面單都是買酒的顧客,可以直接用單号進行查詢,來測試面單是否真實。記者随機選取了一名顧客的訂單号進行查詢,的确可以查詢到該訂單的動态。

廣告騷擾、電信詐騙……流出的快遞面單号将用來幹什麼,讓人不安。而快遞單号不僅涉及個人資訊,購買商品類别洩露了使用者的消費需求,不法分子緊盯母嬰、美妝産品的消費群體,令人擔憂。據“業内人士”的說法,母嬰類面單“轉化率”高,說白了就是“好騙”。

“隐形面單”不能根治快遞資訊洩露

2016年7月深圳市南山區人民法院一審宣判的一宗案件中,顯示一名快遞員工夥同他人,于2014年下半年到2015年7月左右,半年時間通過批量下載下傳軟體盜取客戶的個人資訊10多萬條。

2019年10月,上海某物流公司發現有人在telegram上兜售其公司快遞資料,公司員工試着向對方購買了36條資料,對比發現資料真實有效。

一張快遞面單包含使用者絕大多數隐私資訊,如何確定安全?

不久前,作為2021年國家網絡安全宣傳周的特色活動,寄遞行業網絡安全峰會在快遞物流企業集聚的上海市舉行。峰會上,德邦公司資訊安全中心進階總監宋卓娅表示,目前不法分子在“暗網”對個人隐私資訊進行明碼标價和叫賣,每年造成的損失達千億級,寄遞行業是重災區。

菜鳥公司物流科技數字化業務總監曾碧晗表示:“我們期待通過技術手段,将收件人真實手機号碼轉化為虛拟手機号碼(可以打電話和發短信)列印在面單上,以此來保護收件人的隐私安全。”

中通公司首席資訊安全官伏明明認為,面對這些安全挑戰和風險,中通在探索“零信任”解決方案,即“持續驗證,永不信任”。

但從目前調查的情況來看,快遞面單資訊洩露依然任重道遠,使用者的資訊仍然在“裸奔”。

一些快遞企業也做出不少嘗試,比如推出“隐形面單”,在快遞面單上寄件人資訊被編号替代。但這隻是“第一把鎖”,快遞行業中能進入系統的内部人士,照樣可以獲得使用者資訊。事實上,大部分個人資訊洩露事件都發生在企業内部。此前,某快遞公司經内部調查發現,一線網點人員向同公司一名快遞員出售客戶個人資訊長達2年,共計4000餘條。還有一家快遞公司的多名客戶接到詐騙電話,經公司調查,公司某員工在一個月内大批量查詢客戶記錄高達2萬餘條,并多次利用他人賬号查詢資訊。

律師:快遞員出售使用者資訊,企業可能面臨行政處罰

對于隐私洩露問題,湖南省消費者權益保護委員會常委、律師團團長彭震告訴記者,洩露、販賣使用者的快遞資訊,侵犯了使用者/消費者的個人資訊權及隐私權,違反了《個人資訊保護法》《消費者權益保護法》《刑法》《郵政法》《快遞暫行條例》等法律、行政法規規定。

彭震表示,如果出售使用者快遞資訊的是快遞行業内部人士,如快遞員、雲倉管理者等,快遞公司應當立即采取補救措施并向郵政管理部門報告,對消費者應當停止侵害、消除影響、賠禮道歉,并賠償損失,除上述責任外,還可能面臨行政處罰,構成犯罪的,将會承擔刑事責任。 《個人資訊保護法》第六十九條規定,處理個人資訊侵害個人資訊權益造成損害,個人資訊處理者不能證明自己沒有過錯的,應當承擔損害賠償等侵權責任。前款規定的損害賠償責任按照個人是以受到的損失或者個人資訊處理者是以獲得的利益确定;個人是以受到的損失和個人資訊處理者是以獲得的利益難以确定的,根據實際情況确定賠償數額。《快遞暫行條例》規定,經營快遞業務的企業應當建立快遞運單及電子資料管理制度,妥善保管使用者資訊等電子資料,定期銷毀快遞運單,采取有效技術手段保證使用者資訊安全。

潇湘晨報記者李姝