1.

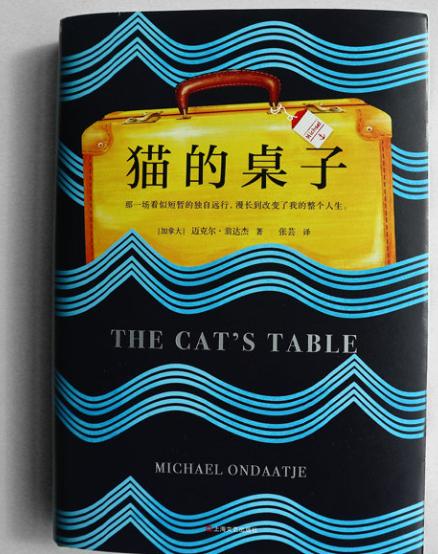

《貓的桌子》

作者: [加拿大] 邁克爾·翁達傑

在本書中,翁達傑給我們講述的是一個11歲的孩子在船上的20餘天,講述一個未成年人如此切近成年人的世界,目睹種種變故,遇到種種人物。講述的角度頗為獨特,講述的手法也很細碎。這是真正的一次回眸,一次對成長的回眸。在船上,主人公與其他兩個小孩卡西烏斯、拉馬丁成為夥伴,成為一組無拘無束、愛惹事、到處窺視的頑皮小隊。

一個十一歲的男孩搭乘輪船漂洋過海,發生在船上的故事像是個成年禮,用手推着他長大。以自傳體的方式來回憶整個事件,在晃蕩的輪船上承載着荒誕離奇的故事。一名聾女、一個囚犯、一個馬戲團、一位小偷男爵,不知不覺男孩和兩位朋友都被卷入這些人個中故事。拉馬丁的敦厚與卡西烏斯的玩世不恭似乎都是邁克爾内心的兩種性格。正因如此,邁克爾像拉馬丁那樣青澀想保護表姐,也與卡西烏斯做各種青少年的惡作劇。

他們聽着貓桌上的成年人的故事,或是關于文學、或是有關音樂抑或是成年人那有兩顆腎的風流往事,但這些成年人似乎都是被社會隔絕的人,來到最不受歡迎的貓桌和孩子們相處。而他們似乎在這二十一天的輪渡中,瞬間在這些故事和成人中長大。有了想保護的人後知曉自己保護的對象并不需要自己保護,被騙去幹小偷小摸的勾當甚至是陷入一段意亂情迷的關系,一切似乎都像海上飓風急速發生。

甚至是在多年後回憶起來,這艘輪船的朋友都漸行漸遠。一切都如輪渡一樣,在船上遇到的人在上岸後各奔東西,但一切發生的卻被烙刻。邁克爾上岸後緊緊擁抱着母親,試圖找回童真,但似乎過往的天真都留在那艘船,再也不登陸;卡西烏斯終究聽了那些藝術故事後有所收獲,成為一名桀骜不羁的藝術家。表姐繼續讀書而後正常嫁人。這樣看來,在各自東西後,似乎都各自按着人生軌迹發展。

那些消失的人,死去的人,都終究像那艘船不再上去的船,留在了記憶影響人。貓的桌子,坐着無關緊要的人,聽着荒誕的故事或者深厚的藝術知識,最終離開桌子,在各自影響下試着成為彼此而最終成為自我。

2.

《回到故鄉的陌生人》

作者: [英] 莫欣·哈米德

《鄉愁》中的人們因為戰争遠離故鄉,《回到故鄉的陌生人》同樣是講述遠遊他方的外鄉人,但主人翁最終卻因為戰争回到故鄉。

全書從躊躇滿志的學子本着紮根美國的黃金夢開始,前程似錦、情愛初開之時,卻止于一場突如其來的災難。

作為在美國生活過的異鄉人,他觀察到,九一一後,人們生活在一個極度簡化的世界:“我們對抗他們。”似乎一切都應當對半切開、泾渭分明,不是朋友便是敵人,美國的包容和多元逐漸瓦解,不再敞開懷抱接受各種可能性、給予各種機會、孕育各種夢想。《回到故鄉的陌生》書寫了這種不隻是發生在美國的夢想的終結。

微妙而敏感的政治局勢讓他的家鄉與美國的關系變得緊張,艾麗卡和他也忽遠忽近。這讓昌蓋茲感受到,作為一個異鄉人身在美國的種種隔膜。

他不确定自己究竟屬于紐約還是拉合爾,或者同時屬于這兩個城市,又或者是兩者都不屬于。他開始重新審視這種曾經心向往之的美國式生活,體面的事業、可觀的收入、念念不忘的繁忙都市、激動人心的挑戰、沒有止境的欲望……在反複猶豫之後,他選擇回到家鄉拉合爾,變得和以前完全不同,而那些放棄的東西既是那麼重要,又是那麼無關緊要。

多年後,在家鄉拉合爾的一家茶館裡,昌蓋茲向一位神秘的陌生人講述這一切。而他們的命運,不知不覺纏繞在一起。

小說在昌蓋茲的滔滔不絕與一個神秘美國人的沉默凝視中開場并終結,擊碎了“美國夢”巨大的幻象,尖銳地刺中了當今焦慮不安的神經,暗示着兩種文化的溝通與碰撞,或者是一個人兩種選擇的糾結,又或者是自我的對話,終局的留白則是對每個人的提問。

3.

《鋼琴的重量》

作者: [美] 克麗絲·坎德

1960年代。蘇聯女孩卡佳偶得一架精美的鋼琴。這架鋼琴帶給她陽光細雨、艱苦生活中的溫柔。婚姻和社會迫使她永别故土,躊躇滿志的青年演奏家變成美國小城移民,而最心痛的是,那架鋼琴也在動蕩中與她分離。

2012年。美國小城女青年克拉拉不懂樂器,卻擁有一架鋼琴,那是父母意外去世後留下的唯一遺物。克拉拉孤獨而堅強,但陳舊的鋼琴則像一個沉重又丢不下的包袱,讓她不知所措。直到某天,一位攝影師的出現意外揭開了這架老琴背後的克拉拉家庭的秘密。

物品能看到人的一生。一架鋼琴,曾是一個人對抗殘忍世界的希望,也曾是另一人逃脫孤單生活的寄托。鋼琴見證了一段段生命的旅程,鋼琴的生命,則是一首天涯與命運的長歌。

一架鋼琴,承載了兩個女人的前半生,因為一個人、一架鋼琴而有了交集。60年代的卡佳不會想到她心愛的鋼琴會成為2012年克拉拉父母留下的遺物,格裡沙也不會想到能再次見到母親的鋼琴。每個人對鋼琴的愛各有不同:音樂和鋼琴是卡佳的生命之光,是克拉拉對父母的溫情回憶,是格裡沙對母親的愛。而最後,克拉拉把這架琴推下了死亡谷,是回到了深愛它的卡佳的身邊,也讓她和格裡沙學會了放下。兩條平行線逐漸交織在一起,又很快分離,克拉拉也終于找回了自己的情感。