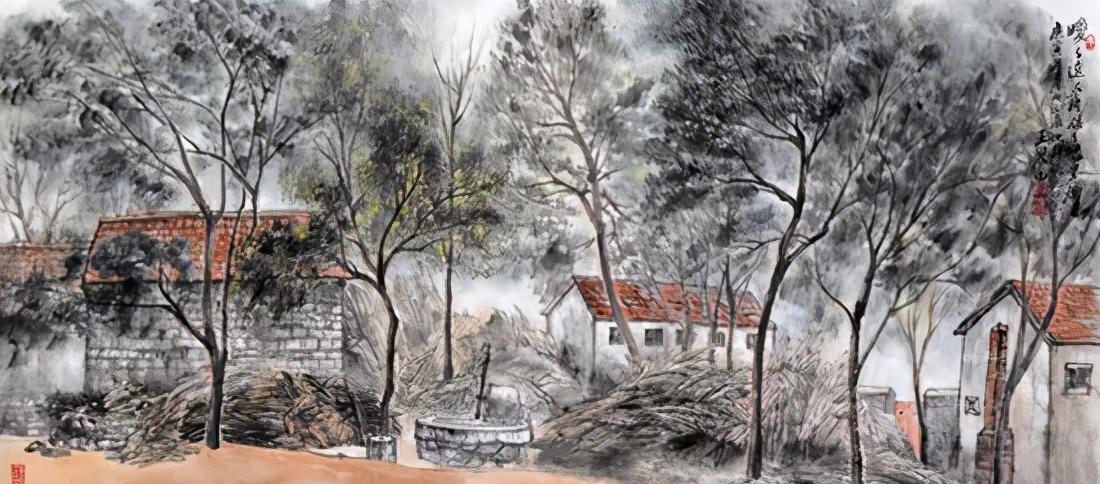

過去,村子的烹饪和焚燒都是以柴火為燃料的,在燃燒煙霧中。

然而,現在,農村的烹饪與城市一樣古老,幾乎所有的烹饪都用于液化氣或電力,還有一點用于蜂窩煤。

過去,那種"暖遠村,按市場煙熏"的場景在現在的鄉村已經很難找到了。

吳國珍 |©寫

西瓜|©布局

01

記憶中的爐子

揭示生命的智慧

▼

在我的家鄉河南省許昌市,有一句非常有名的口頭禅叫"誰的爐火不冒煙",這個"火"指的是廚房。

寓意是,有些家庭是這樣的,是一種正常的現象,沒有必要責備,挑剔。而它的意圖是,每個人都想吃,在家裡吃飯,生火做飯,做飯廚房會抽煙。

有一個成語叫"人類煙花"指的是一切的煙,它的延伸就是大米。另一個成語是"烹饪煙霧",指的是家人做飯時廚房裡不斷上升的煙霧。

自從人類了解到用火烹饪食物可以味道更好以來,烹饪食物燃料已成為人們日常生活中不可或缺的一部分。

無論是過去的柴火、煤炭,還是後來的瓦斯、電磁爐,無論是從最初隻為食品烹饪,還是發展到現在對節能環保的關注,都反映了人類社會的不斷進步和完善,進而實作人們對美好生活的無限向往。

小時候,在我家東西兩棟土坯房前,有一個小房間也是用土坯和泥土做的,屋頂是用麥稭爐火做的,現代叫廚房。

廚房太小了,隻能說是一個小房間。除了一張鍋桌,一小塊用于切蔬菜的磚塊,以及一張用筷子和鹽罐子打碎的桌子,什麼都沒有。

花盆由土坯和草泥制成,靠在牆上,形狀像一個大巢頭,嘴巴朝上。

鍋台的中間和底部各留出一個方形或圓形的口,中間的口用來填充木材,底口用來産生碳灰。

鍋台分為主鍋台和側鍋桌。主鍋台和側鍋台連接配接在一起,其内部結構連接配接,但次要鍋台略高于主鍋台。

所謂分鍋桌原本是用來熏制的,經過四圓潤後坐在一個裝滿的鐵鍋上,利用煙熏的熱量将二鍋桌的水變成一鍋開水。

這确實是勞動人民的一項了不起的發明,也說明在廣大的農村地區,特别是在河南,已經學會了合理而巧妙地利用能源。

02

生活往往充滿煙霧

當時,在河南農村,做飯的燃料基本上是柴火。

這些木柴幾乎都來自收割後的莊稼杆,如玉米竿、豆竿、麥稭竿、煙杆、芝麻竿和棉杆等等,當然也有木頭,但木頭一般都不願意燒,隻有在過年的時候蒸或油炸的東西才願意燒。

記得當時父親是旅幹部,整天忙得不在家,再加上封建思想和藥妝猖獗,當時男人不做飯,是以經常是媽媽燒火,做飯是一份忙活的工作。

是以,我們幾個做孩子的孩子經常主動幫媽媽火、水,做一些力所能及的事情。

但火是相當技術性和體驗的内容,是以世界不深我們經常做的就是不撲滅火,或者幹煙看不到火焰,小廚房的煙滾滾而來,遠非詩人所描述的"烹饪煙",而是"滾滾的煙"。

媽媽在手上教導我們,在生火的時候不要突然加太多的柴火,這樣火就要熄滅了,要加小木頭,慢慢地。

另外,鍋台上燒掉的炭灰要及時用火棍從底口清理幹淨,這樣平順,通風,火焰就會很強。

就像人做事一樣,不能着急,不能幹,冷靜下來把理想放過去,理順,然後困難的事情就會得到解決。

炊具最喜歡的是芝麻和豆棒,兩者都含有油膩的熱莖。尤其是豆竿,一旦燒焦就會發出"噼啪"聲,像是放鞭炮。

記得當時我幫媽媽燒火的時候經常顯得茫然,那火焰紅過黃是好看的,不是被人想的。

最怕煮鍋柴柴連下雨,遇到連下雨的柴火也不會輕易潮水,雖然媽媽事先做好了準備,比如雨前準備了一些木柴進入廚房,但仍然抵不住濕氣的沖擊。

加上廚房多年的雨水和木柴無法避免被雨水弄濕。

這種情況的母親會親自燒火,但火還是要撲滅的,母親用嘴吹,再吹。

這樣往往使母親淚流滿面,咳嗽不止,小廚房裡彌漫着滾滾濃煙,進一步颠覆了古代文人烹饪煙熏的浪漫詩意。

03

在新燃料下,新燃料,

集中注意力的時代已經改變

然後是新的燃料煤。但煤炭,由于其來之不易的辛勤工作,經常被燒毀,隻在冬天燃燒一段時間。

每棟房子都建了一座大火,又稱爐竈、冬季做飯和取暖兩個錯誤。煤火是長方形的,頂部中間有一個碗大小的火。

在火口的左右兩側用草泥變成兩個像長條狀的面包兩個半圓支撐着鍋環,中間部分的煤火外面留下了一個方形或圓形的小口供煤渣使用。

當烹饪時将密封在煤火口上的煤打開,組人會等待鍋底燒壞,煮熟後再用好煤,将煤火口重新密封。

當然,中間煤渣的口不能密封,否則火會窒息。

當時因為生活困難,再加上燒煤也不得不靠父親的辛勤勞把車拉回去,車子裡離煤礦百裡遠,俗稱上坡拉煤,是以即使冬天媽媽也不願意燒煤,除非下雪或者天氣特别冷, 它基本上是主要燒柴。

記得那時候媽媽會用燒焦的炭火或者在煤火裡給我們的孩子燒蕃薯吃,媽媽燒蕃薯和面條都很好吃,到此都想不出滿嘴。

給人的印象是,我們家在20世紀80年代初開始燃燒蜂窩煤,據說它因其形狀像蜂巢而得名。

當時,蜂窩煤爐是那種白鐵做的,比較簡單,蜂窩煤球是自己做的。

制作蜂窩煤球是一種力量,在我們家基本上是由父親操作的,但有時兄弟姐妹會伸出援手,但偶爾嘗試打煤球,因為力量不軟。

蜂窩煤爐使用相對煤爐簡單友善,無憂無慮,烹饪時隻要将底部的進氣口打開即可,吃完飯後再按壓新的煤球,關閉進氣口也不會在意它。

晚飯後要吃完飯後一次壓兩個煤球,到第二天早上打開防火門,火還在熊熊燃燒。但永遠節儉的母親總是在晚上熄滅大火,第二天重新點燃它,拯救了一個煤蜂窩球。

85年後,我參軍,91年退役,然後結婚生子,與父母分居。

雖然此時做飯或燒蜂窩煤,但煤球很少自己制作,村裡和農村小販都專門賣成品煤球,雖然比自己玩的貴,但卻省時省力。

經過幾年時間開始燃燒液化氣,那種罐裝加瓦斯竈,一打就上,做一頓飯半小時不用,省去了燃燒蜂窩煤的許多不便和麻煩,用現代術語來說既友善又實用,又科學環保。

然後是電磁爐和瓦斯交叉使用。

現在她八十多歲了,我是四個兄弟的母親,他們一直跟着我,從最初的不了解到後來的擁抱,我一直唠叨着現代爐竈。

現在,出于環境原因,政府已經逐漸淘汰了煤炭作為燃料,以便改用具有環保特性的現代燃料。

筆者有理由相信,目前的高科技氣體不是終極的,但未來的氣體會以什麼形式出現,作者也不知道。

但有一點是肯定的,那就是将朝着更加實用、節能、環保美觀、高效發展的理念邁進,讓烹饪成為未來人們感受或享受幸福生活的載體。

(圖檔來自網絡)