甘建華

編者的話

習近平總書記在哲學社會科學座談會上的講話中總結中國古代哲學社會科學巨匠大師,特别提到了王船山,并多次在講話中引用王船山的名言或論斷。今年農曆正月初二是王船山去世325周年,我們特刊發本稿,以紀念這位對中國曆史文化的發展産生了重大影響的湖南先賢——

1 船山先世由武習文

清代康熙二十九年(1690)深秋,王夫之作《船山記》,表達了自己在明亡後不願他往,樂意退隐于非常荒僻的石船山下而終老的思想,字裡行間充滿了對這方山水的深厚感情。

王夫之,我國古代偉大的思想家、哲學家、文學家,湖湘文化集大成者。先生字而農,号薑齋,因晚年隐居衡陽縣曲蘭鎮石船山下湘西草堂,著書立說十七載,自号船山老人、船山病叟,故世稱船山先生。

明萬曆四十七年(1619)九月初一日,王夫之生于衡州府王衙坪。王衙坪位于南嶽七十二峰之首回雁峰下。據王夫之八世重孫王之春撰《船山公年譜》記載,王氏系出太原,本姬姓之後。周靈王之子世所稱王子晉者,得道于缑山,子孫因以王為氏。《邗江王氏六修族譜》稱,始祖王仲一,江南揚州府高郵州打魚村人,元末随朱元璋起義,屢建勳業,功官山東青州左衛正千戶。永樂年間,王仲一之子王全“以靖難功擢懷遠将軍、輕車都尉,晉衡州衛指揮同知,遂籍于衡,此乃王氏遷衡之始祖也”。王全将官署和家安置在衡州府城南外的開闊之地,王氏前五代皆襲武職,号将軍,第六代起改習儒業,教子弟以詩書,遂轉為書香門第。王家在衡州稱“族盛”,久而久之,人們就将王家居住地稱作王衙坪了。

王夫之祖父王惟敬和父親王朝聘一生未能做官,成了僅僅可以維持衣食和讀書費用的員外人家。王氏遷衡第十一代王夫之(按:2015年之前,幾乎所有的著述者都把王夫之當作遷衡第九代)不但趕上了明王朝日益衰敗的末世,也恰逢自己家族走向沒落的時期。

2 父兄皆飽學鴻儒

王家雖然在走下坡路,但王惟敬一生執守儒家學者風範,家教森嚴,親自課子,常常輔導功課至半夜,王朝聘、王廷聘、王家聘兄弟三人都被培養成有學問、重節操的文人。

王夫之的父親王朝聘(1568-1647),人稱“武夷先生”,少時拜衡州府名儒伍定相為師,博覽群書,掌握了豐富的知識,在學術上形成了自己的見解。王朝聘以主要精力研究學術,抒發己見,在學問根基和學風上對王夫之有很好的影響。他中秀才後,七試鄉闱不第,目睹科場黑暗,遂絕意仕途,以講學論文、莳藥灌畦、教授弟子為樂。他畢生研究《春秋》,頗有心得,晚年以授夫之,夫之作《春秋家說》。清軍進入衡陽,他在倉皇避兵時逝世,遺命其棺梓不要入城市,以避滿人“腥氣”。

王夫之伯兄王介之(1606-1686),比王夫之大13歲。崇祯壬午鄉試(1642),王介之、王夫之、郭鳳跹、管嗣裘、李相國、鄒統魯、包世美七人同時中舉,号為“衡州七鳳”,當時府城宣揚街口建有“七鳳鳴衡坊”。王介之入清不仕,鳏居不娶,隐居衡陽縣長樂大雲山麓,閉門著書授徒,畢生緻力于經學,卒年八十有一,學者私谥“貞獻先生”。

王夫之4歲随伯兄開蒙,7歲讀完《十三經》,8歲在私塾卒業。10歲從父讀《五經經義》及古代哲學和史學典籍,12歲能吟詩作對,通曉文辭,以文會友,嶄露頭角。14歲考中秀才,入衡州府學。第二年開始緻力于詩文,在短短的兩年時間裡,閱讀了《離騷》、漢魏樂府及曆代詩人佳作名篇,作詩2000餘首。明崇祯十一年(1638),19歲的王夫之到長沙嶽麓書院讀書,師從山長吳道行。他在這裡飽覽藏書,專注學問,為以後的學術思想打下了良好的基礎。吳道行教以湖湘家學,傳授朱張之道,影響了王夫之的思想,形成了王夫之湖湘學統中濟世救民的基本脈絡。

3 中國知識分子中稀有的人物

崇祯十五年(1642),湖廣提學佥事高世泰在衡州主持歲試,列王夫之文章為一等,評價他的文章有“忠義肝膽”“情見乎辭”。之後,他和伯兄王介之一起赴武昌參加鄉試,兄弟二人同科中舉,王夫之得第五名。由于李自成義軍南下,時局大亂,他們始終未能到京師參加會試。

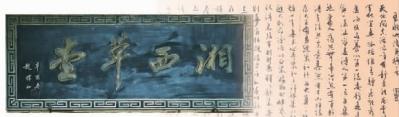

明亡後,清順治五年(1648)十月,王夫之聯絡同窗好友管嗣裘、夏汝弼和僧人性翰,在南嶽方廣寺舉兵抗清。由于事機不密,義軍被充當清廷鷹犬的湘潭人尹長民擊破,王夫之隻好逃往廣東肇慶,投奔南明永曆帝朱由榔,因反對權奸王化澄幾陷大獄。至桂林依瞿式耜,桂林陷沒,瞿式耜殉難,乃決心隐遁,輾轉湘南以及郴、永、漣、邵間,竄身瑤洞,伏處深山,甚至變姓名為瑤人以避世。順治十四年回到南嶽續夢庵。十七年(1678)遷居衡陽縣曲蘭茱萸塘,初造小室名敗葉廬,次築觀生居,再徙石船山下,去觀生居二裡許,築草堂而居,自署“湘西草堂”,在此著述100餘種,400餘卷,近800萬字,《四庫全書》錄6種,存目2種。

王夫之是一個孤高耿介的人,是中國知識分子中稀有的人物。在石船山下著書立說伊始,他用一種倔強執拗的方式,與清廷作最後的道德抵抗。不管天晴下雨,他都要戴鬥笠、登木屐出門,以示“頭不頂清朝的天,腳不踏清朝的地”。清政府仰慕他的學識,曾派專人拜訪這位大學者,敦請出仕。他堅持認為自己是明朝遺臣,拒不做清朝的官,貼出門聯:“清風有意難留我;明月無心自照人”,并“完發以終”(始終未剃發)。

王夫之學問博大精深,氣勢恢宏,治經、評史、說子、議政、論詩,在衆多領域均有建樹,其中許多學術成就,從整個中國思想史和世界思想史的角度看,都有着前無古人的創見和貢獻。他的經世緻用哲學觀,結束了宋明理學空談心學、性理、不切實際的學風,開創了理學與經世緻用結合的新的務實學風,是湖湘文化的一大轉折點。康熙三十一年(1692)農曆正月初二,王夫之逝世于石船山下的湘西草堂,終年74歲,葬衡陽縣曲蘭鄉船山村虎形山麓,遺命其子王攽、王敔以“明遺臣行人王夫之字而農”(現在的墓碑上是“偉大思想家王而農先生之墓”)刊其墓碑,自題銘曰:“抱劉越石之孤憤,而命無從緻;希張橫渠之正學,而力不能企。幸全歸于茲邱,故銜恤以永世。”并作《絕筆詩》曰:“荒郊三徑絕,亡國一臣孤。霜雪留雙鬓,飄零憶五湖。差足酬清夜,人間一字無。”

4 船山學說是湖湘文化的重要底色

天崩地裂的朝代劇變,鑄就了王夫之高尚而堅強的愛國人格,也激蕩出其博大精深的學術思想。他一生以“六經責我開生面”自期自許,為傳統學術文化的發展,作出了許多曆史性的總結和創造性的貢獻,努力開創了古代哲學的新紀元。清初學者劉獻廷評價他:“其學無所不窺,于六經皆有發明,洞庭之南,天地之氣,聖賢學脈,僅此一線耳。”

王夫之的著作在清朝前期200年“若存若沒,湮塞不行”。第一個對王夫之作出正面肯定的清廷高官是道鹹年間士林領袖祁寯藻。他任湖南學政期間數度巡視衡州府,應邀為衡陽船山祠撰聯:“氣淩衡嶽九千丈;心托離騷廿五篇。”湖南人中第一個高度評價王夫之的,是時任兩江總督、湖湘經世學派領袖陶澍,他應湖湘著名學者新化鄧顯鶴之請,為湘西草堂題“衡嶽仰止”匾,撰聯頌曰:“天下士非一鄉之士;人倫師亦百世之師。”

道光二十二年(1842),由王夫之六世孫王承佺傳遞鄧顯鶴校閱、鄒漢勳編輯、刊刻《船山遺書》,計18種,150卷,并編撰了《船山遺書目錄》,第一次把王夫之提到與顧炎武、黃宗羲、李颙等明清之際哲學家相颉颃的地位,夫之之學開始得到有識之士的關注。

在中國曆史上,很少有一支軍隊會和一門學問密切地聯系在一起,曾國藩統率的湘軍例外。不但他本人手不釋卷地研讀船山學說,從中汲取豐富的營養,以求治國用兵之道。湘軍的高層将領中也彌漫着濃郁的王學氛圍,同治四年(1865)曾國藩、曾國荃兄弟在金陵設局刻竣《船山遺書》,共收著作56種,322卷,船山學說受到全國尤其是大湖之南士人的高度尊崇,對近代湖南社會産生了深刻的影響,成為湖湘文化的重要底色。

湘籍著名經世派學者、中國首任駐外公使郭嵩焘倡建嶽麓書院船山祠。光緒四年(1878),衡陽縣令張憲和為崇祀鄉賢王夫之,在王衙坪王氏宗祠始建船山書院,是中國最早以“船山”命名的書院。光緒十七年(1891),衡州知府窦世德根據彭玉麟生前遺願,禮聘湘學泰鬥、天下第一才子王闿運出任船山書院山長,很快使之成為晚清中國十大書院。梁啟超指出:“近世的曾文正、胡文忠都受他的熏陶,最近的譚嗣同、黃興亦都受他的影響。清末民初之際,知識階級沒有不知道王夫之的人,并且有許多青年,作很熱心的研究,亦可謂潛德幽光,久而愈昌了。”辛亥革命(1911)以後,劉人熙等在長沙曾國藩祠創辦船山學社,發行《船山學報》,産生了很大影響。1921年,毛澤東、何叔衡在此創辦湖南自修大學,毛澤東稱贊王夫之“開一代風氣之先”,“對湖南學風有着巨大的影響”(美國羅斯·特裡爾《毛澤東傳》)。

船山學現在已經成了一門顯學,不僅在中國,日本、新加坡、南韓都有研究船山學說的機構和專家學者,美國、俄羅斯和歐洲各國都有船山論著、詩文譯本,王夫之的學術遺産已經成為人類共同的思想财富。1985年,美國哲學社會科學界評出古今八大哲學家,其中四位唯物主義哲學家依次是:德谟克利特、王夫之、費爾巴哈、馬克思。美國著名學者裴士鋒的《湖南人與現代中國》一書稱王夫之是湖南人的精神領袖。中國哲學史學會會長張岱年稱王夫之是“中國古典哲學唯物主義的最高峰”。美國學者A·H·布萊克說:“對于那些尋找哲學根源和現代觀點、現代思想來源的人來說,王夫之可以說是空前未有地受到注意。”

(作者系衡陽市湖湘文化研究會常務副會長兼秘書長)