抗戰是中華民族共同經曆的磨難,全體中國人艱苦奮鬥,堅韌不拔,堅持不懈,用生命和汗水譜寫了一部不屈不撓,生命不息,奮鬥不止的民族長歌。

在日寇的瘋狂進攻之下,國民政府有效控制的地方已經很小了。

大體說來有以下一些地區:

全部控制區:四川,重慶,蘭州,陝西

大部控制區:雲南,貴州(獨山失陷),江西,福州,廣西

部分控制:浙江,安徽,廣東,湖南,湖北,河南,内蒙古,山西

小部控制:海南島,山東

我們來看看抗戰時期國統區的吃飯問題.

一、重慶中央大學吃八寶飯

1943年3月,時在重慶的中央大學出現學潮,起因十分樸實:食堂的飯太難吃。

當時中大的米飯被稱作“八寶飯”——摻有沙子、煤屑、稗子、稻谷,學生相當不滿。關鍵時刻,兼任校長的蔣介石親自視察食堂,不顧牙齒被咯掉的危險,與學生談笑風生,連吃三碗,諸同學面面相觑,一場風波無形化解。

客觀來講,中大的大學生确實嬌氣了。此時正值抗戰關鍵時刻,物資匮乏,前線國軍已經吃“八寶飯”很久了,而共軍則連大米都吃不上——他們自嘲為“小米加步槍”。

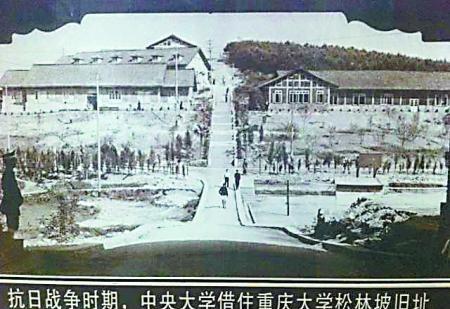

中央大學沙坪壩舊址

40年代重慶中央大學的師生們

這些資産階級,地主老爺的子弟兒女當然吃不下八寶飯!

二、國軍也吃八寶飯

1935年,軍政部制定了陸軍戰時給養定量标準:每人每天大米22兩或面粉26兩(舊制,一斤等于十六兩),罐頭肉4兩、幹菜2兩、鹹菜2兩、食鹽3錢、醬油4錢,臨時加給燒酒2兩或白糖1兩。軍政部隻部分解決運輸問題:主食和油、鹽依靠兵站采購,副食則靠部隊自行購買。

武漢會戰後,蘇皖浙贛淪陷,物價飛漲,副食很快買不起了,主食的米面接下來也難以供應。為了解決吃飯問題,1941年7月,國民政府成立糧食部,将田賦征收由現金改為實物,當年就籌集到糧食2460萬石,效果立竿見影。

“田賦征實”以數量衡量一切,糧食品質便急轉直下。部隊吃的米飯有黴米、沙子、石子、粗糠、稻殼、稗子、老鼠屎和小蟲子,雅号“八寶飯”産生于此。第54軍軍長黃維曾因糧食品質太差,憤而将整包大米寄到軍政部抗議。

軍政部雖然制定了夥食标準,現實中的執行常是炊事班擡出幾大桶米飯,士兵蜂擁搶食。老兵對吃飯别有心得,總結為“一碗高、二碗半、三碗鼻子看不見”——第一碗略高過碗邊,先給肚子填個底;第二碗隻盛一半,倒上熱水當粥喝,也有利消化;第三碗要盛到看不見鼻子,再躲到一邊慢慢吃。

大部分國軍隻能勉強吃飽主食,但身為天之驕子的空軍得到了特别優待,抗戰最困難的時刻,飛行員每餐依然可以吃到肉類、雞蛋和牛奶,讓因物價升騰夥食水準下降的地勤官兵羨慕不已。海軍的戰艦雖然損失殆盡,待遇仍高陸軍一籌,主食同樣吃八寶米,副食卻能做到“葷素兼有、肉食不斷”。

對普通士兵而言,吃好的唯一标準就是吃肉,但像日本人一樣進村抓雞,很可能被村民告狀進而關禁閉甚至槍斃。于是偶爾抓到的狗成為了改善夥食的重要來源,當時任職排長的黃仁宇就擔心自己部下吃狗吃出毛病。

三、西南聯大的教授鄭天挺的“艱苦”生活

1、自己動手制作了20個餃子,小時候家裡傭人多,不會做

泰然作餃子飨餘輩,餘見其手傷,苦慢,忽興至助之。此事兒時偶為之,三十年未作矣,竟不能成形,勉強助成二十枚。(1941年3月10日)

餘于飲食事一無所能,北方餃子最平常,餘亦不善作。靜思之,蓋兒時未嘗近庖廚。七歲以前年太稚,家人衆多,不容插手。八九歲後驟失怙恃,一姊一弟先後殇折,惟餘與三弟兩人,而有男女仆二,亦不須插手,遂養成此不能操作之習慣,良可歎也!(1944年6月11日)

鄭天挺先生

2、自己做了餡餅,烙的時間太久,漆黑

十二時至師院食餡餅,諸人親自動手。餘與雪屏、毓棠司烙,竟至焦黑。

西南聯大廚房

3、吃食堂

學校當然有食堂,去食堂吃飯或許是師生們最常選的一種方式。鄭天挺先生的日記裡也寫到去食堂吃飯,“至平津小食堂食面”、“十二時偕矛塵、彙臣至西南食堂午飯”、“十二時在友誼食堂食炒飯一盂”、“雪屏來,同至昆華食堂食魚”。

在食堂除了吃簡餐、便飯,還可以聚餐、宴請客人:

七時與矛塵宴孟鄰師伉俪、月涵、端升、今甫、逵羽夫婦、雪屏、莘田于翠湖食堂。(1940年3月7日)

胡子安自澄江來,與彙臣、曉宇、矛塵、少榆公宴之于西南食堂。(1940年6月8日)

4、包飯

所謂包飯,就是請廚工上門包一段時間的夥食。教職工住在一起,大家一同包個小廚房,按月結賬,定個幾葷幾素的标準,保證基本的營養。在物價飛漲的情況下,包飯是既能保證營養、又比在外面飯館吃實惠的一種方式。

不同地方的飯團,飯菜品質是不一樣的,1944年6月1日日記寫道:

十二時至師院午膳。本月仍包午餐一頓,交費千五百元,較靛花巷飯團稍貴四百元,然品質差佳。

那包飯都吃些什麼呢?鄭先生隻在1938年3月22日(在蒙自)的日記裡提到過包飯的内容和價格:

晚包飯商人、理發商人來議價。

(1)教職員包飯,早:粥,雞蛋一;午、晚:米飯,二硬葷,此間土語謂全盤皆魚肉也。一岔葷,謂魚肉與蔬菜合之也。二素,謂蔬菜豆腐之屬。二湯,月價國币十二進制。

(2)學生包飯,早:粥;午、晚:米飯,一硬葷,二岔葷,二素,二湯,價九元,如去硬葷價七元。

學生在長沙時,包飯價五元五角,且午、晚三葷二素,相較未免過昂。議未協。

此間縣政府各局三等辦事員月薪國币十二進制,滇币百二十元。教職員包飯一月,竟與其月薪等,亦無以對此間人士也。豈商人欺我輩乎?

雖然這次因為商人要價太高,沒有訂成,但可一窺當時的包飯水準,教職工是三葷二素二湯的标準。1938年時,物價還沒有像後來一樣漲到離譜,每日包三餐,月價十二進制,已經竟與教職員月薪等。1940年5月8日日記記載包飯一月“非五十元不辦”,1944年9月1日日記記載包飯一月(每日包一餐)竟達1700元,可見通貨膨脹之劇。

5、蹭飯吃

教授們住得都很近,當然會經常串串門。如果誰包了餃子、做了面條,或是得了好食材,自然會請朋友上門一起分享。大家也會不定期找個由頭聚餐,讓精通廚藝的人掌勺,做點外邊吃不着的家常美味。

日記中記載:

郁泰然自作餃子,畀餘食之。(1940年2月9日)

泰然為作面,以壽餘及莘田。(1940年8月7日)

晚泰然作肴馔數盂,過節。(1940年9月16日)

十時許,泰然以粥相飨。(1940年11月17日)

泰然作魚相飨。(1942年1月19日)

時半在泰然處晚飯。(1942年3月21日)

郁泰然先生的廚藝大概在聯大教職工中是出了名的,教授們好幾次聚餐,都請泰然掌勺:

曉宇諸人自攜肴馔,假孟鄰師寓居公宴也。主人李曉宇、包尹輔、郁泰然、梁光甫、張宜興五君,皆善調味者也。客孟鄰師伉俪、逵羽夫婦、楊今甫、周枚荪、查勉仲、羅莘田、趙廉澄、章矛塵、陳雪屏、黃少榆、沈肅文、朱彙臣。肴十簋,食餃子,皆市肆間不易得之家常風味也。(1940年1月21日)

晚今甫、尹輔、曉宇、雪屏、逵羽、彙臣六人為東道,托尹輔、泰然主調馔,攜肴來所共飲,極精美歡融。(1940年8月13日)

泰然、宜興、尹輔自炊自馔,相約有莘田、從吾、矛塵、彙臣。(1942年8月7日)

偕孟鄰師、樹人、矛塵至才盛巷,公宴孟鄰師。由泰然、尹輔任烹調,絕精。(1943年3月16日)

七時北大同人聚餐,到逵羽、枚荪、矛塵、宜興、名興、裴慶、友應、家傑、希亮、恒孚,由尹輔、泰然自作,并請蔣太太參加,亦盛會也。(1945年3月19日)

6、下館子

教授們也有下館子打牙祭的時候。中國的美食文化自古發達,即便在抗戰時期,昆明的餐飲業也有其可說道之處。

不少學人都寫文章回憶過聯大時期昆明的美食,汪曾祺就說自己曾把“汽鍋雞、過橋米線、新亞飯店的過油肘子、東月樓的鍋貼烏魚、映時春的油淋雞、小西門馬家牛肉館的牛肉、厚德福的鐵鍋蛋、松鶴樓的腐乳肉,‘三六九’(一家上海面館)的大排骨面,全都吃了個遍”(《采薇》)。不過他同時又這麼寫聯大的教授:“這些教授肚子裡有學問,卻少油水。……走進大西門外鳳翥街的本地館子裡,一屁股坐下來,毫不猶豫地先叫一盤‘金錢片腿’的,隻有趕馬的馬鍋頭,而教授隻能看看。”(《〈學人談吃〉序》)沒錯,教授們的薪水很有限,在抗戰時期要養活一家人,他們甚至要兼課、寫文章掙錢才能勉強維持,聞一多就有挂牌治印的轶事。不過,偶爾到當地的飯館小小地“奢侈”一次,也是那段艱難歲月裡苦中作樂的一種方式。那他們都去哪些館子、吃些什麼呢?鄭天挺先生的日記裡就有他和朋友們下館子的記錄。

面條

鄭先生愛吃面食,吃得最多的是面條。除了去朋友家吃面,連下館子也經常吃面。日記裡諸如“伊甸園食面”、“上海粥店食薰魚面”、“德祿食面”、“鴻興樓食面”、“新雅食面”、“興隆館食面”、“四合園食面”、“西車站老鄉館食面”,數都數不過來,幾乎到每家館子都可以吃面,還真沒看出他偏好哪一家。

餡餅

薄餅

除了面條,鄭先生也愛吃餅。他吃餅就比較有偏好了,大概最愛易調隆的餡餅和鴻興樓的薄餅。

餃子

欲往一條龍食餃子,值其已滿座。(1944年1月25日)舍中飯已開過,至一條龍又坐滿,至興隆館食面。(1944年1月26日)家骅夫婦來賀年,袁太太午間始自重慶飛來也。即約之往一條龍食餃子。(1944年1月27日)

羊肉鍋

除了面食以外,鄭先生尤其愛吃羊肉。在華山西路有一家羊肉館,是鄭先生特别愛去的:

寶騄送來售枕墊款九百元,即偕之至華山西路口食羊肉。(1944年10月16日)在華山西路食羊肉後還舍。(1944年11月21日)至華山西路羊肉鋪晚餐。(1944年12月4日)

1944年底至1945年,鄭先生經常晚上出門吃羊肉,有幾次日記裡沒有寫明是在哪兒吃的,但通過語氣猜測或許是華山西路的同一家。這家的羊肉不僅味道好,價格也公道,鄭先生曾兩次在日記中感歎它沒有漲價。

荷葉蒸肉

還有一家館子的羊肉、羊肚是鄭先生經常去吃的,那就是先春園。先春園在昆明市長春路中段,是一家雲南本地菜館。清湯羊肉是那裡的招牌菜,另外“荷葉蒸肉”也是其獨創的名菜。鄭先生日記中也多次記錄他和朋友們相約去這家館子品嘗特色菜:

蒸排骨

蒸雞

八時偕少榆至先春園食羊肉。(1939年5月12日)九時與矛塵至先春園食羊肚。(1939年12月13日)偕曉宇、少榆在先春園食羊肚。(1940年1月26日)偕勉仲在先春園食蒸肉。(1942年6月30日)六時家骅約至先春園食蒸骨、蒸雞,兩人竟費三千元。(1945年6月16日)

涮羊肉

昆明也有厚德福,不過“素以價昂著”(1939年6月10日日記),算是比較高檔的飯館,是以,一些比較重要的招待和比較正式的宴請,常常設在厚德福:

鄭先生光顧這家餐廳,卻常是為了涮羊肉。鄭先生在北京長大,自然愛吃涮羊肉。

湯圓

嚼芬塢以元宵、湯團聞名。“水晶湯圓,初以嚼芬塢為第一”(羅養儒《談談往昔昆明人口福上之享受》),鄭先生去嚼芬塢,便隻是為了吃一碗元宵、湯團:

7、抗戰時期國民政府請客新規定

省政府新定飲馔限制規程:一、不得飲酒;二、一人至二人限二菜一湯,三人至五人限三菜一湯,六人以上限六菜一湯;三、每菜不得逾三十元。

宮保雞丁

雞絲豌豆

今日吾輩凡五人,例僅三菜一湯,斟酌再三,定宮保雞丁、紅燒肘子半、雞絲菀豆、什錦湯各一,此在往日不能過五十元也,今日雞丁、肘子均三十元,菀豆二十元,湯六元,甚至花卷一枚價一進制,名為提倡節儉,實為商人開一加價之門。

紅燒肘子

什錦湯

當時由于物資匮乏,有所謂的“飲馔限制規程”,五個人吃飯,不過三菜一湯,可說十分儉省了。而“在往日不能過五十元”的一頓飯,當時已經漲到八九十,分明是商人鑽政策空子,難怪鄭先生要說“名為提倡節儉,實為商人開一加價之門”了。

8、湊合吃

雖然可以去朋友家“蹭”好吃的,也可以偶爾下館子打打牙祭,但這畢竟不是生活的常态,很多時候,因為清貧,因為忙碌,他們隻能自己湊合。前面已經提過,鄭天挺先生經常會有特别忙碌的時候,當忙到錯過了食堂和包飯的開飯時間,又沒有朋友招待,又沒有時間和預算去下館子的時候,他都隻能自己湊合一下。怎麼個湊合法呢?

一般學校門口都會聚集很多小吃攤、小吃鋪,西南聯大也不例外,日記裡記載,鄭先生在忙碌的時候,經常會去“校前”、“舍前”、“巷口”随便吃幾口,聊當一飽:

包子

面食

米線

燒餅

一時在校前進包子。(1943年8月29日)

二時解除警報,至新舍前食面一盂。(1941年1月7日)

二時還。在門前食米線、燒餅。(1943年11月24日)

“一時”、“二時”,往往都是中午忙碌過了飯點,然後匆匆在校門口或者宿舍附近随便吃點。這些還算好的,有時甚至更加不濟:

剩米飯

面包

皮蛋

鹹鴨蛋

十二時歸舍。中午飯已過,取冷飯食之。(1942年9月1日)

歸寓,飯已過,購面包食之,無湯無菜,聊以充饑。(1942年7月14日)

一時歸。以皮蛋二枚佐面包食之,此價之最廉者,亦七元五角也。(1942年10月31日)

以鴨蛋一進燒餅,聊當一飽。(1945年5月18日)

冷飯、面包、燒餅,這些恐怕是鄭先生“湊合吃”時的三大主角。而長期這樣吃的後果就是,即使像鄭先生這樣還算健康的身體,也免不了生病。

鄭先生是一個生活比較規律、且有養生意識的人,他之是以吃得如此“湊合”,工作忙碌是一方面原因,而另一方面的原因,則是物價飛漲、入不敷出,實在吃不起好的。

鄭先生有一段時間是連雞蛋都吃不起的,1945年7月26日日記寫道:

自雞蛋價昂,不食者數月矣。近日燒餅一枚已價百元,其養料不如雞蛋遠甚,今日複購二十,以備早餐。

因為雞蛋太貴,已經好幾個月舍不得買,但連燒餅也漲到快吃不起的時候,鄭先生權衡之下,才重新開始買營養價值更高的雞蛋。鄭先生除了要負擔自己和大女兒在昆明的開銷,每個月還要給北平的家裡寄生活費,在通貨膨脹的背景之下,其經濟壓力可想而知。

四、1942年河南最慘,餓死了幾百萬,老百姓吃樹皮

開始是太行和太嶽山區農業歉收,接着冀南發生水災,河南又遭蝗害,轉眼間殃及四省。加之從國民黨統治的河南地區逃出的近百萬饑民,渡過黃河湧入邊區。

老百姓吃樹皮

在這些饑民中,家家戶戶都有半數的人餓死在本鄉,幸存者紛紛達到共産黨上司的邊區,以求活命。邊區政府大力設法撥出錢糧和土地救濟這些災民,但由于邊區自身也歉收,救濟能力畢竟也是相當有限的。

逃難的富人們

從洛陽乘火車逃亡陝西的人群

從河南通往太行山區的路上,餓殍載道。到了一九四二年春天,所有樹上的嫩葉全被饑民吃光,連樹皮也被剝得精光,露出白色的樹幹,像赤身裸體的人那樣難看。有些地方,饑民以蠶糞當糧,還有的地方人們甚至吃觀音土充饑,吞食這種泥土的人,也苟延殘喘不了幾天。

饑餓的流民

婦女互相交換親生的嬰兒,說,“你吃我的,我吃你的。”當一個人快死時,先替自己掘一個坑,然後爬進坑裡坐以待斃,并央告鄰人在他咽氣後替他添上幾杯黃土,到後來,連掩埋死屍的人也找不到了,因為村裡人不是餓死了,也是餓得無力鏟土了。人們起先是賣兒賣女,後來連老婆也賣了。僥幸活下來的人,體質日益孱弱,即使萬幸降了雨水,也沒有氣力耕耘播種了。真是一連串的災禍。

快餓死的災民

在與敵占區接界的無人地帶内,更是雞犬滅迹,牲畜絕種。全家自殺的慘案時有發生,往往是丈夫先将自己的父母妻子活埋,然後再自殺。這樣的悲慘情景,在解放區或後方是見不到的,但在與敵占區或國民黨統治區交界的遊擊區,卻是屢見不鮮。

父親帶着餓死的孩子

為了減輕重災區的負擔,邊區政府向新墾區遷移了十萬人口。每隔三十裡設立一個接待站,收容成百上千的災民。人們肩挑背負着壇壇罐罐、糧食雜物,背井離鄉,滿腹悲痛凄苦,一路哀泣涕零。可是除此之外,哪裡還有活路呢?

四處逃難的人群

五、1942年,國民黨地方官吏招待外國記者白修德吃山珍海味

一九四一年夏秋兩季,我走過河南、河北兩省,從黃河走到長江,目睹了本書前面某一章所描述的那場大饑荒的開始。每天走在路上,但見原野空曠,土地荒蕪,十室九空,殘破不堪,十分凄涼。當時許多地方的旱情并不很嚴重,是以我很奇怪,為什麼土地會如此荒廢。農民告訴我,他們背井離鄉去逃荒,是因為國民黨稅吏、蔣軍糧秣官橫征暴斂,田賦超過了實際的産量。既然全部勞動果實都要被搶走,交不出捐稅還要挨打坐牢,誰還種地呢?

農民在官府衙門外的田野裡掘野菜草根果腹,而我卻在一個又一個國民黨将領的演戲筵席上受着山珍海味的招待,不禁感到十分羞愧。可是,當我得知正是這些将領和國民黨官吏把饑民的土地收去抵稅,等侯雨季放佃時,我就不僅感到羞愧,而且感到憤慨了。

我在路途上的時候,每天都有農民來到我的馬車跟前,向我哭訴自己的悲摻遭遇,每天晚上都有縣官偷偷來到我的住所,求我在還來得及的時候,在老百姓還未全部餓死之前,幫幫忙—“看在上帝的面上幫幫忙吧!”我答應盡力而為。

在這次據說是我所捏造出來的饑荒中,有好幾百萬農民死去了。

這麼多人是怎麼死的?有人說是由于旱災和歉收。可是蔣介石的官員、地主、稅交卻沒有一個餓死的。華北解放區的氣候同樣惡劣,同樣缺雨,卻沒有死這麼多人。此中的差别在哪裡?為什麼這邊的人挨餓,而那邊的人卻有飯吃?

河南蔣管區的人民并不是因為老天爺不下雨而死的,而是因為騎在他們頭上的統治者太貪婪了。應當說,他們是被捐稅逼死的。

六、蔣介石為了請陳嘉庚吃好,一共花了8萬塊

1940年,愛國華僑領袖陳嘉庚來到祖國,支援抗戰大業。

蔣介石對他的到來非常重視,特地安排了龐大的接待隊伍,每天都有各個部門的人宴請陳嘉庚。

當時,正是抗戰的困難時期,前線将士們經常連飯都吃不上,但蔣介石為了拉攏陳嘉庚,卻不惜耗費巨資,天天設宴款待。

不過,陳嘉庚卻對此非常反感,還特地在報紙上釋出“罷宴聲明”,希望大家不要再請他吃飯,把錢省下來送給前線的将士們。

據統計,蔣介石這次接待陳嘉庚,足足花費了8萬元,在當時能買800頭牛!老蔣之是以要這麼做的目的很簡單,那就是:想讨好陳嘉庚等人的歡心,好拿到這些南洋華僑所捐贈的物資與錢财。

七、抗戰時期長沙市民由嗜好面食改為嗜好米粉

在1938年,長沙粉館不分門面大小,總共才110餘家;與此同時,面館則有1000餘家之多,且面館裝修豪華,竟請有年輕漂亮的女招待服務。

“文夕大火”後,因交通阻隔,面粉運往長沙不易;長沙昔日面館燒得一家不留,經營面館者無不損失慘重。

此時,長沙美食風向陡變,長沙市民都以吃米粉為時尚。到1944年,長沙粉館店家占據絕對優勢。吃米粉成為美食的主流方向。

八、陪都重慶擷取食物也不容易

戰時陪都,食物的擷取也十分不易,吃的條件有限,顧維鈞提到嘉陵飯店1942年10月份的一次宴會:“在嘉陵飯店我出席了孔祥熙博士及行政院的人士為國民參政員舉辦的宴會。我們吃了一頓既經濟又富于營養的飯。每人一個盤子,盛着三樣東西:肉、蔬菜和米飯。豆漿是唯一的飲料。另外還有一碗湯、一碟甜食,主要是些水果。”

1939年8月,有人從北碚給馮玉祥買來100個西瓜,“甚為甜美”,馮即派人送白崇禧、李濟深各10個,張治中、梁寒操、王昆侖各5個,“以盡點友誼之道。”幾天後,他去看望從前線歸來的張自忠将軍,又送給西瓜20個。

抗戰期間馮玉祥和彭德懷在重慶合影

在陪都,馮玉祥還常常請人吃飯,被請者包括左右中外、三教九流各色人等,日記中隔數日即有此類記載,但所用食材似較為儉省,因之他曾對蘇聯大使宴客食物之豐盛稱羨不已:晚7點30分,“蘇聯大使請吃飯,真是煙酒充足,菜又豐富。咱們請他吃飯,也不過是饅頭、豆包、稀飯,菜不過幾盤。今日看到他的一切這麼豐富,我有點面子上過不去的樣子。可是他請我是他國家的錢,我請他吃飯是我自己的錢,我想到這裡,也沒有什麼難過,把以前的慚愧的顔色,完全都除去了”。另一次晚7點,“蘇聯大使請客,差不多都是中蘇文化界的人,我同德全及趙望雲先生一同去的,客有幾十位,孫哲生先生、于右任先生都去了,席間吃的盡是莫斯科的東西,真是豐富,飯後看電影。”

而他自己及孔祥熙請客就比不上了:某晚7點,“警報解除了,庸之先生請吃飯到行政院,菜也很簡便。”另一次“散會後聚餐,每人一碗大鍋菜和饅頭,别的也沒有什麼。”

九、陪都米貴

這期間,馮玉祥時有資助鄉間鄰裡的貧困之人,從幾十到數百元不等,但有些開支則能省就省。到1940年底,他也覺得米價貴了:“米是一天比一天貴起來了,現在已經一進制多錢一斤,将來不知會漲到什麼價錢,真沒辦法時,夥食也得改變個方法,因為廚房裡沒有頭緒,太亂,長此以往糜費太大。”

湖北軍政界的元老,戰時任軍委會軍法執行總監的何成濬記載,1944年1月27日,“近數日物價又漲,米每老鬥已超過七百五十元,其他各物大略相同”。1月29日,“李庚生來寓,甫坐下,陳叔澄繼至,均言農曆年關,百物漲價,公務員及學校教職員,皆有不能生活之虞。此等情形,固早知之,即吾人亦同感受困苦,由于時勢造成,任何人無法轉移,惟有勉強忍耐,以求僥幸于萬一耳!”甚至何成濬本人牙痛已久,也不敢輕易決定去治療

何成濬,1882年生,1941年時他已60歲

1945年3月11日,“簡若素來寓,……述成都物價之高漲,為人意想所不及,公教人員皆有朝不保夕之勢,坐片時辭去。近日物價高漲,各地皆然,即重慶一地,政府用全力遏制,竟毫未收效,現在之物價,較去歲年底均增加數倍以上,遏止愈嚴,高漲愈速,倘無策挽回,前途殊覺危險也。”

14日,另一人告何,昆明物價“米每石約一百二十斤需三萬四、五千元,豬肉每斤八百餘元。”4月16日,有人約何成濬往留德同學會午餐,“西菜每份需千五百元,物價之昂貴,真出人意想之外”。

隻要是奉公守法的公務員,誰的日子都不會好過,有的甚至被迫自殺,4月18日,“今日中央通訊社發出之參考消息,有南鄭地方法院首席檢察官楊丕烈投井自殺一事雲:楊家有妻一子五女,在法界任事多年,近以物價高漲,所入恒不能飽腹,房主又逼令遷居,陷入絕境,乃以一死了之。……吾意楊必系一廉吏,否則枉法受賄,生活自可維持也,殊為國家惜之。”

抗戰初期,國民政府公教人員的生活雖受到嚴重影響,但還未到難以忍受的程度,因為消費品價格的增長相對緩慢:“最重要的是戰争頭兩年食品價格上漲和緩——— 在重慶僅為8.5%。原因是1938年和1939年國民黨地區受惠于大豐收———在當時未被占領的15個省中,收獲量高出戰前平均水準8%。其結果是在頭兩年裡,大多數人能夠承受通貨膨脹的影響而不過分困難。”(費正清、費維恺編《劍橋中華民國史1912-1949》)

但到抗戰中後期,他們的生活狀況日益惡化。

這種明顯的變化起自1940年,據《中國抗日戰争時期物價史料彙編》所載1937-1941年6月《重慶各項商品平均零售價格表》,從1937-1939年,食品類的價格基本持平,而自1940年起,各種食品價格陡然開始爬升,其中每市鬥中等山米1937、38、39、40這幾年的價格分别為:1.253、1.203、1.297、7.067元,而到1941年6月更上升到每市鬥41.87元,其他主要食品的價格也基本類似。

1940年,王世傑在其日記中也多次提到物價問題,十分直覺的記錄了這一年中米價上漲的驚人速度:

8月9日:“近日物價高漲,……重慶市米價,在政府盡力平抑之下,每市石(一百二十餘斤)亦達七十元以上。”

11月7日:“物價仍繼續高漲。重慶市米價竟于三星期中每市石漲四十元(每市石價達一百二十元)”

11月16日:“近日重慶市米價,較諸四星期前,突漲一倍(即由每市石八十餘元漲至一百六十餘元)。一般公務人員及教員學生均有斷炊之虞。今午在蔣先生宅商讨發給公務人員及學校以‘平價米’辦法。惟辦法不得其人恐亦不易有良結果。”

另據易勞逸的研究,“1940年食品價格開始暴漲”,“在1942-1944年,物價每年上漲約237%;1945年僅1月到8月,價格就上漲了251%。”“在1940年,官員工資的購買力已下降到戰前水準的大約1/5。到1943年,實際工資跌落到1937年的1/10。雖然他們的境況因每月有米、食油等津貼而有所緩解,但官員們經常生活在——— 用張嘉璈的話說——— 赤貧之中。”

十、部分流亡學生已經快淪為乞丐

1942年,搬遷到重慶的上海交通大學分校,學生“吃飯靠貸金。八個人一桌,有桌無凳,站着吃。飯是‘八寶飯’:黴米、老鼠屎、沙子,不一而足。有一位同學用早餐時從稀飯桶裡撈出來一條蜈蚣。菜是牛皮菜、藤藤菜、莴筍葉子之類,有一點榨菜。月底如有結餘,有一點肉,稱為‘打牙祭’。夥食由學生管理。夥食委員會每月改選一次,選出主席、總采買和總保管。每天的采購和保管由同學輪流擔任。我替剛從淪陷區來的同學寫申請貸金的‘呈文’……呈文送上去,沒有不準許的。”

一些流亡大學生因饑餓難耐,竟淪落至與乞丐無異:“昆明梅校長來渝,曾雲聯大學生竟有進入酒館,俟客人散走,即群集取吃剩餘菜食者。”

家庭負擔較重的王子壯則對此感受更深:“昨由部帶薪水歸,約略計之,本月又不敷甚巨。蓋因過陰年已先借三四百元,本月又須為铎昭兩人交學費,約二百元。餘八百餘元之薪金,如何能濟此月之用。不得已借款一律不還,并囑清竭力撙節家用。蓋物價高漲,支應浩繁,如不克己,則最難關日重,終将無法得渡也。”“因物價日昂,布匹尤甚,普通上漲十倍以上,全家人甚多,收入至感不敷。餘囑清善為節用,彼以月入不足,尚至精神苦悶,睡眠為之不安。昔日曾患失眠,今又複作矣。餘之收入,上月因捐扣較少,達九百元,在公務員中亦為收入較高,以人多物貴,痛苦至此。其他一般普通之公務員在生活上,必更感重大之威脅也。若幹國立中學之學生,已日食三粥”。

十一、國民政府給公務員等人發放實物

國民政府對公務員的福利除了發生活補助費外,還有實物補貼,比如大米、食鹽、糧油、糖、布匹之類等,“今後物資局将以大批平價物品,通過合作機構,分發于各級公務員,詳情正由合作管理局與物資局共同商讨中。目前管理之物資為棉紗、布、煤、紙及其他日用品。公務員領購各項平價物品聞已拟有定項:布匹,男子每年限購二丈四尺,女子限購一丈八尺。煤每人每月拟限購五十斤。油每月限一斤半,鹽每月限十一兩。據關系方面稱:公務員于得平價米後,再得平價日用必需品,可暫得溫飽雲。”但由于政府的這類辦法隻能是治标,整個戰時财政經濟嚴重困難的局面并不能得到緩解,物價上漲得太厲害,這些措施終究隻能是杯水車薪,無濟于事。

為緩解公教人員的生活壓力,國民政府也力圖采取了一些措施:“政府确實力圖緩解官員們和在公立大學授課的教授們的經濟窘境,為他們提供特殊的津貼、廉價的住房和各種人為的低價供應的日用必需品。米一度以每斤0.10元售給政府雇員,而在公開的市場上米價為5.00元。”“本星期一國防會決議每公務員補助三十元飯費十元房費,暫時當可作小補,以與飛漲之物價相較,實屬望塵莫及也。”“公務員之生活,雖經公家設法救濟,如發平價米,補助津貼等,然一較物價飛騰,相去遠甚。”

十二、前線士兵沒有飯吃,一天吃一頓飯

中國士兵則根本吃不飽,穿不暖:“今日餘漢謀司令自粵來,對蔣先生言,前線士兵隻能日食一粥一飯。予聞之不勝震駭。”

從宜昌前方回來的張公幹對馮玉祥談“士兵生活太苦,衣服問題,冬天少棉,夏天缺單,一件衣服,往往數月不換,衣上的虱子振一振幾乎要蓋地,晚上鋪蓋全是稻草,……吃的呢,是帶糠的大米,鹽都得不到,菜更不足談。……苦幹半年尚得不到一進制,加之衣食不豐,生病者要占五分之四,一則下級官沒有巨款與之療治,二則兵乏分文無所購藥,因是病亡者,不可勝數。”

1941年6月,梅贻琦自重慶乘船去泸州途中,船艙“房門外兵士坐卧滿地,出入幾無插足之處,且多顯病态,瘦弱之外,十九有疥瘡,四肢頭頸皆可見到,坐立之時遍身搔抓。對此情景,殊覺國家待此輩亦太輕忽,故不敢有憎厭之心,轉為憐惜亦。”梅等客人在“船上三餐皆為米飯,四盤素菜,略有肉丁點綴”,但“兵士早九點吃米飯一頓(自煮)後,至晚始再吃。下午門外有二兵以水沖辣椒末飲之,至天夕又各食萬金油少許,用水送下。豈因肚中餓得慌而誤以為發痧耶!”

過去讀史,以為1940年代中國抗戰進入最困難時期後,隻是中共根據地異常艱苦,乃集中精力開展大生産,佐以精兵簡政等措施,未嘗想到國民黨抗日部隊亦面臨如此空前之困難,而且還沒有類似中共的大生産運動;以國民政府軍上述這樣的生活狀況和精神狀況,在對日作戰及對中共作戰中常常處于下風,甚至大批大批轉投中共,一教育、一訴苦就可以調轉槍口,就是很容易了解的了。同時也反映出,官兵生活得不好,決不是小事,它足以撼動軍政大局!