本文作者:胡新民,原載《黨史文彙》雜志2021年第6期,授權本号原創釋出。

高度重視宣傳工作是中國共産黨的優良傳統。延安時期,毛主席等中共中央上司人熱情邀請和接待前來參訪的中外人士,實事求是地介紹情況,讓他們把所見所聞帶到國統區,甚至國外;還通過辦廣播、辦報刊傳播黨的聲音。這一時期對外宣傳的一個特點是知識分子和廣大群衆相結合,催生了一批群衆喜聞樂見的文藝作品。美國著名漢學家費正清高度評價根據地廣為流行的“秧歌”。他認為這種把合唱和農村流行已久的舞蹈相結合的新形式,寓教于樂,能夠讓群衆充分抒發獲得解放的感受,宣傳了中國革命,不但能鼓舞根據地的軍民鬥志,而且能使到訪的中外觀衆了解中國革命的正義性。1942年,毛主席發表《在延安文藝座談會上的講話》後,大量紅色文學作品湧現。與此交相輝映的是,以“秧歌”為雛形、載歌載舞為主要特點的文藝工作團隊不斷出現,成為傳播紅色文藝的生力軍。本文記叙的是1949年新中國成立前夕至1972年間,中國紅色文藝走出國門影響世界的3個片斷。

由布達佩斯啟登國際舞台

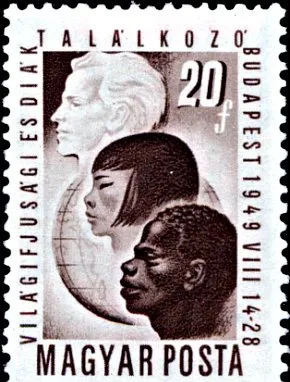

1949年,匈牙利布達佩斯,第2屆世界青年聯歡節紀念郵票:不同種族的青年

曆史進入1949年,中國人民革命勝利的曙光近在眼前。适逢世界民主青年聯盟(簡稱“世界青聯”)準備于當年8月在匈牙利首都布達佩斯舉辦第二屆世界青年聯歡節,他們向中共中央發來邀請,希望中國派代表團參加。中共中央決定抓住這個絕好的宣傳機遇,籌組中國民主青年代表團,以便向世界介紹和宣傳即将誕生的新中國。第四野戰軍十三兵團政治委員蕭華曾被選為國際青聯委員,是以被任命為團長,率中國民主青年代表團參加世界青年聯歡節。

中共中央上司人非常重視此次出行。毛主席對蕭華說:“眼下,外面的世界對中國革命知之甚少,國民黨的宣傳機器說了我們不少壞話,把我們描繪成青面獠牙的妖魔。你們出去,就是要讓世界看看,中國共産黨人究竟是個什麼樣子。是以,你此番東歐之旅,擔子不輕。”周恩來也說:“在中國人民對國民黨反動派鬥争取得最後勝利的前夕,你們出國通路,意義重大。這是迄今為止,我們派 出的第一個大型友好使團。”

1949年7月,來自各解放區文工團的上司和骨幹約70人,迅速組成中國青年文工團,準備随蕭華率領的中國民主青年代表團前往布達佩斯參加活動。

因時間緊迫,經過不到20天的排練和審查,他們确定了一組反映中國人民鬥争生活、具有濃郁民族特色的節目,其中包括秧歌劇《牛永貴負傷》《十二把鐮刀》,獨舞《牧馬舞》(表演者賈作光),雙人舞《希望》(表演者斯琴塔日哈、烏雲),國樂合奏《放驢》(表演者王鐵錘、王小壽),集體舞蹈《大秧歌》《勝利腰鼓》以及李波、王昆、郭蘭英的獨唱和合唱等,全部節目均以中國民族樂器伴奏。

代表團組建後,毛主席和周恩來同志接見了代表團的幾名負責人。毛主席說,全國解放已為期不遠,你們出去要宣傳中國革命的偉大勝利,要加強和各國青年的友誼,要向他們學習。周恩來同志說:“這是在我國革命勝利的形勢下出去的,一定會受到歡迎。”其間,有關上司陸定一、周揚、馮文彬等為代表團作了專題報告。團中央書記馮文彬将這次出國任務歸納為:宣傳自己;學習别人;建立聯系;交流經驗。

經過長途跋涉到達布達佩斯,中國代表團受到匈牙利青年的熱烈歡迎。

8月14日下午4時,第二屆世界青年聯歡節隆重開幕,拉科西等匈牙利上司人出席大會。81個國家和地區的近萬名青年身着五顔六色的民族服裝,在雄壯的樂曲聲中依次入場。當中國民主青年代表團高舉毛主席、朱總司令巨幅繡像由20面紅旗護衛入場時,全場響起雷鳴般的掌聲。

15日晚,中國的小型節目首次登上現代化的大舞台,場内坐滿各國青年,他們對每個節目都報以熱烈的掌聲。演出結束後,法國代表對中國代表說:“你們的節目,我一句話也聽不懂,但是我能看懂”“我們看到了中國人民的勞動生産,看到了中國人民的鬥争生活,看到了英勇的解放軍和軍民關系,給我們很大的教育”。一位導演激動地說:“你們的表演、舞蹈和音樂都很好,是生活與藝術的美妙結合。”

青年文工團的活動安排得十分緊湊,可謂應接不暇。不僅在市内演出,還受邀去鄉下演出。閉幕前12天内文工團共演出18場,觀衆約43萬人次,當地還想繼續挽留他們再演出一周,但因歸期早已安排好,隻能婉言謝絕。

聯歡節為表演項目設有“文藝獎”“銀杯獎”“特别獎”3種獎項。李波的獨唱《翻身道情》和郭蘭英的獨唱《婦女自由歌》分别獲得文藝獎二、三等獎,集體舞蹈《勝利腰鼓》獲得特别獎。9月1日,中國民主青年代表團圓滿完成任務離開布達佩斯,車站内外擠滿了歡送的人群,大家在擁抱、親吻和熱淚中惜别。青年文工團副團長周巍峙後來回憶說,美國代表團看了我們的大秧歌、腰鼓舞之後說,從那種精神狀态,看出了中國人民勝利的豪氣。

“烏蘭牧騎”在法國大放異彩

烏蘭牧騎多次受到黨和國家上司人的接見

1956年2月,中國人民對外文化協會會長楚圖南在全國政協第一屆全國委員會第二次全體會議上說,中國文藝團體對西歐國家的通路,“其影響是巨大的也是深遠的”。此後,中國文藝團體繼續出國進行通路演出,使衆多外國觀衆對中華人民共和國有了正确的認知。其中“烏蘭牧騎”在法國的演出,堪稱最具紅色中國特色,同時也是最有影響的一次。

早在1954年7月7日,毛主席就指出:“為保護建設和工業化,沒有外交陣營的發展是不可能的。”他還特地提出:“争取與法國改善關系,建立邦交。”1964年1月,中法宣布建立外交關系。國際輿論将其稱之為“炸破冷戰堅冰的外交核彈”。

建立外交關系是第一步,鞏固外交陣地、在西方世界保持和擴大影響是更重要的任務。在法國舞台講好中國故事,對全面突破西方封鎖有着非同一般的意義。“烏蘭牧騎”就是在這種背景下出訪法國的。它誕生在内蒙古錫林郭勒大草原上,蒙古語原意為“紅色的嫩芽”或“紅色輕騎”,指紅色文化工作隊、紅色文藝輕騎兵,以隊伍陣容精幹、隊員一專多能、節目小型多樣、裝備輕便靈活等特點著稱。

1965年9月,應法國學聯邀請,中國學生代表團參加在法國馬賽舉行的第十三屆大學生國際文化聯歡節,并順便通路了法國其他一些城市。代表團挑選精兵強将,組織起一支7人文藝小分隊,隻攜帶一架手風琴、一部伴奏用的錄音機、幾套舞蹈服裝和幾件簡單道具。這種靈活機動性,使其能适應不同的演出條件,以便把中國紅色文化的魅力傳播到法國社會各個階層。準确地說,這支文藝小分隊是一支與時俱進的“烏蘭牧騎”。

在聯歡節開幕式的首場演出中,“烏蘭牧騎”和代表團的5位代表一起演出。演出令全場觀衆耳目一新,充分領略到中國紅色文藝的強烈魅力。4位舞蹈演員跳起“紅綢舞”“女民兵舞”“豐收舞”等,迸發出強烈的紅色激情;兩位歌唱演員引吭高歌《紅梅贊》《大海航行靠舵手》《草原上升起不落的太陽》《我趕着大車跑得歡》《火車來到了戈壁灘》等紅色歌曲,展現出蓬勃向上的精神面貌;手風琴表演者演奏了《回延安》和法國的《遊擊隊員之歌》,使人們感受到器樂展示紅色曆史的魅力。最後,整個代表團的全體成員,意氣風發地合唱起《我們走在大路上》。歌聲剛落,全場觀衆即爆發出經久不息的熱烈掌聲。

開幕式後,法國方面馬上熱情邀請“烏蘭牧騎”去馬賽附近的幾個小城市和巴黎、裡昂等大城市巡回演出。“烏蘭牧騎”不講條件不畏艱難不顧旅途疲勞,不論在劇院、廣場、街頭,還是在操場、教室、飯堂,都精神飽滿地投入演出。有時錄音裝置出現故障,他們就靠手風琴完成演出。每場演出結束後,大家一齊動手收拾道具,整理場地,盡量不給接待方添麻煩。22場演出使9000多名法國學生、勞工和市民欣賞到來自新中國的歌舞節目,領略到中國演員朝氣蓬勃的精神風貌。法國觀衆普遍認為中國節目是聯歡節上最精彩的節目。一些與會國家的演員還主動向“烏蘭牧騎”舞蹈演員學中國舞蹈,其中最熱門的是“紅綢舞”。

法國十幾家全國性報紙和地方性報紙對中國代表團的活動作了圖文并茂的報道,稱中國人是這次聯歡節上的明星和主角,演出是高品質的,生動反映了中國人民朝氣蓬勃的精神面貌。即使個别報紙攻擊中國人的演出是用“微笑”手段進行政治宣傳,但還是不得不承認演員隊伍“短小精幹”“演出精彩”“征服了馬賽”。

“烏蘭牧騎”不愧是中國紅色文藝的“工作隊”。利用一切可能的機會與場合,先後與200多名法國青年和學生座談,積極介紹中華人民共和國的情況。不少法國青年說,此前覺得中國是個神秘的落後國度,但觀看演出并聽取介紹後認識到,中國已經從東亞病夫一躍而起,和法國一樣成為擁有原子彈的大國。有的青年還特地說,中國走社會主義道路走對了。

當周恩來和陳毅得知“烏蘭牧騎”在法國演出大獲成功後,十分高興。1965年12月22日晚,他們在接見内蒙古烏蘭牧騎紅色文化工作隊時,又特地請這支從法國演出歸來的“烏蘭牧騎”一起參加,并訓示有關部門報道他們在法國的活動。後來,《人民日報》專門刊文《中國烏蘭牧騎在法國》。

“芭蕾外交”成就中國外交史上一段佳話

芭蕾舞版《白毛女》

1945年,由延安魯迅藝術學院集體創作,賀敬之、丁毅執筆的歌劇《白毛女》上演。這是在新秧歌運動基礎上創作出來的首部新歌劇,成為民族歌劇的裡程碑。後來又催生出多種不同藝術形式的《白毛女》,包括電影、平劇和地方戲劇等。特别是在毛主席“洋為中用”方針指引下,汲取大量民族元素創作的芭蕾舞劇《白毛女》,至今仍被國内外公認為中國芭蕾舞巅峰之作。該芭蕾舞劇在中華人民共和國第二次建交潮中發揮了特别的作用。

1972年7月10日,上海舞蹈學校《白毛女》劇組(對外稱“中國上海舞劇團”)應日方邀請,在中日友好協會秘書長孫平化的率領下到達日本。這次民間性質的出訪成為中日關系的“破冰之旅”。2000多人在東京羽田機場冒雨迎接,他們當中有日中文化交流協會和朝日新聞社負責人,有藤山愛一郎、宇都宮德馬等自民黨國會議員,有在野黨的主要人物,還有日中友好協會和演藝界等各界人士。

7月14日晚,舞劇團在東京舉行首場演出。1200多名觀衆欣賞了芭蕾舞劇《白毛女》和鋼琴協奏曲《黃河》。最讓人意外的是日本國務大臣三木武夫和通商産業相中曾根康弘的到來。演出非常成功,觀衆掌聲此起彼伏。謝幕後,舞台上打出“中日兩國人民友好萬歲”的橫幅。三木武夫和中曾根康弘看後誇獎道:“真不錯,一定很受歡迎。”7月20日,“促進恢複日中邦交議員聯盟”會長藤山愛一郎特意安排超高規格的酒會,歡迎通路團團長孫平化和中日貿易駐日首席代表肖向前。外相大平正芳,三木武夫和中曾根康弘等政府官員,執政的自民黨委員以及在野黨領袖、日本财界的頭面人物均盛裝出席。酒會上,中日雙方都委婉表達了對恢複中日邦交的渴望。7月22日和8月11日,大平正芳兩次會見孫平化和肖向前,雙方就“恢複兩國邦交”問題深入會談。大平外相轉達了田中角榮首相期待訪華的願望。8月15日,田中角榮親自會見孫平化并正式表明近期将訪華。

舞劇團的活動改變了不少日本人對中國的态度。一些來幫助劇團工作的朋友同劇團成員相處後了解到中國的具體情況,羨慕中國人民平等安定的生活,并主動向親朋好友宣傳。一些人原來對中國持有懷疑和觀望的态度,經相處和交流态度明顯改變,紛紛稱贊中國社會主義制度的優越,送行時還特地打出大幅智語“我們永遠不忘紅太陽”。

8月13日,舞劇團在東京文化會館舉行專場演出,從事日中友好工作的活動家、勞工、農民和青年學生共4500人觀看演出。演出結束時,全場觀衆長時間地熱烈歡呼,向中國演員揮手緻意,全場高唱《國際歌》。舞劇團先後在東京、大阪、神戶、名古屋、京都5個城市公演19場,觀衆累計達4萬多人次,為中國赢得巨大聲譽。電視台多次播報舞劇團的活動,其中有3家還對演出活動進行電視錄像和轉播。日本演藝界著名人士和團體均觀摩演出并給予高度評價。據不完全統計,日本有近70家報紙和20家雜志進行友好報道,發表評論數百篇,照片近300幅。有勞工觀看演出後說:“感到一股和日本芭蕾舞不同的堅強力量和親切感。”日本舞蹈評論家安景正夫說:“演出具體展現了毛澤東‘洋為中用’的思想……中國的芭蕾舞不像日本那樣單純地移植,而是積極吸取對革命有益的部分。”戲劇評論家石澤秀二說:“無論《紅色娘子軍》還是《白毛女》,都不僅僅是芭蕾而且是舞劇。它們不局限于芭蕾的表現形式,還吸收了中國民間舞蹈和平劇的動作,使用了民族樂器,表明它們已和西歐的芭蕾完全不同了。”

《白毛女》中喜兒扮演者茅惠芳回憶當時日本觀衆的反應時寫道:“有的觀衆說,你們為工農兵大衆演出這樣的舞劇,我們看得懂,也愛看。有的說,過去我看過的芭蕾舞劇是沒伴唱的,你們不但把它改成帶伴唱的舞劇,并且把我們的心裡話都唱出來了!在大阪公演時,演到‘喜兒遭到惡霸地主的迫害’時許多朋友流下眼淚。演到‘喜兒從苦難中被解救出來,一輪紅日冉冉升起’時日本觀衆揚眉吐氣,興高采烈說‘看到紅太陽升起的時候,我們的心情同你們一樣,充滿無比的歡樂’。我們看到台上台下融成一片的情景,更加感到中日兩國人民有着增進友誼的共同願望和情感。相反,大多數日本人對于當時蘇聯芭蕾舞團在日本演出的《天鵝湖》《堂·吉诃德》《森林之詩》普遍評價不高,因為這些舞劇從18世紀以來就沒太大變化,缺乏生氣,完全沒中國芭蕾舞那種強烈的中國民間特色和積極向上的生氣。”

演出之餘,舞劇團還通路日本的工廠、農村,同2萬多名日本勞工、農民、學生和文藝界朋友舉行10多場聯歡活動,大家都深刻感受到中日兩國人民的深情厚誼。在關西地區,舞劇團和朝僑、華僑的聯歡會參加人數多達5000人。在大阪,舞劇團同日本演員友好聯歡同台演出。會場洋溢着兩國文藝工作者團結友好的氣氛。

上海舞劇團從日本傳回中國時,受到前所未有的高規格待遇。舞劇團乘坐日航包機返滬,這是二戰後日本民用飛機首飛中國,日本航空公司和全日航空公司為安全、順利地将中國客人送達,還提前試航。這次包機直航是由藤山愛一郎提議的,開始孫平化并不同意。他認為,兩國尚未建交,這樣做過于招搖,而且原計劃經香港回國,飛機票和火車票都買好了。孫平化向周恩來彙報此事後,周恩來當機立斷批複說:“不對,很有必要,這是政治!”還專門訓示上海市政府為此做好準備,歡迎舞劇團回國。舞劇團離開日本時,日本人民舉行了盛大的歡送儀式。三木武夫特别關照政府部門和航空公司破例在機坪内舉行儀式,這在日本曆史上從未有過。

8月16日上午9時,代表團一行到羽田機場21号登機口,在場等候的日本人民立刻歡呼起來。以參議院議長河野謙三為首的日本高官和各界知名人士都參加了歡送儀式。很多日本群眾手裡拿着中國國旗以及寫着“再見”的扇子來歡送他們。機場還挂着“祝一路平安”“熱烈歡送”“我們永遠不會忘記紅太陽”等橫幅。兩架包機的舷梯上鋪着紅色地毯,一切完全是按照國賓待遇。

上海虹橋機場的歡迎代表團回國儀式同樣讓日方機組人員大為吃驚:機場打着“中日兩國人民友誼萬歲”的橫幅,3000人敲鑼打鼓地列隊迎接,候機大樓人山人海,中國小生、勞工、農民等排成長隊達500米以上,喜迎代表團歸來。代表團回國不久,9月25日,田中角榮一行如約抵達北京,周恩來親自迎接。9月29日,兩國政府發表《中日聯合聲明》,終于實作正常邦交。

《白毛女》舞劇團的訪日,為揭開中日兩國關系新篇章發揮了特殊作用。由《白毛女》促成的“芭蕾外交”,成為中國外交史上一段佳話,也成為中國紅色文藝對外傳播史上一次輝煌時刻。這對于我們在新時代如何運用文藝形式向世界各國人民講好中國故事,仍有十分重要的啟示意義。