父親陳從周與昆曲的不解之緣要追溯到昆曲世家俞氏父子之影響。

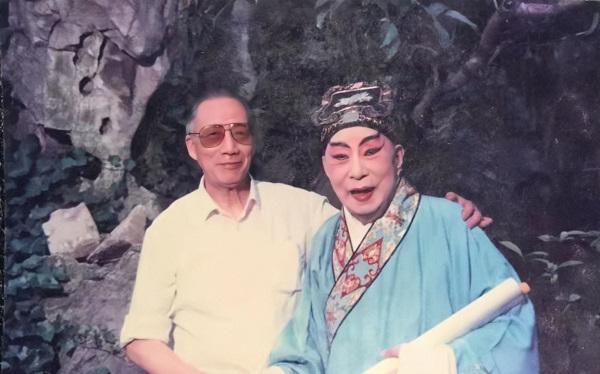

陳從周與俞振飛在豫園

“中國過去的園林,與當時人們的生活感情分不開,昆曲便是充實了園林内容的組成部分。”——陳從周

那根輕浮塵土,尺把見長的褐色細竹笛,不知何日已不再懸于“梓室”門上了,然少年的我,父親暇時窗前吹笛拍曲,母親隔牆彎腰洗衣晾衣,側耳聽夫吹笛的模糊身影,總也不能從記憶中抹去。多少年來,我一直在尋找着曾一度百思莫解之疑:是什麼使父親在喪妻失子的極度痛楚中,仍樂此不疲地為昆曲“跑差”“竄堂”“管閑”“多事”?他的那方“以園為家,以曲托命”的印章,那句“閑中歌管,老來泉石”的口頭禅,那多達三十餘篇昆曲美文在提醒我,晚年的父親還有未盡之業要完成:一個被人忽視的造園環節,即“園林離不開顧曲,僅言詩情畫意,而忘卻了曲味”。若失此重卒,豈可瞑目。

誼在師友兼知音

父親與昆曲的不解之緣要追溯到昆曲世家俞氏父子之影響。首次嘗試是他垂髫之齡聽俞粟廬老先生的唱片《辭朝》,半懂不懂,然那袅袅餘音将他幼小的心靈引入了詩也般的中國園林。迷上昆曲則是在之江大學滬校學文史期間,那時隻要白天修胡山源老師的曲選課,晚間就可随胡老師去劇場觀沈傳芷、張傳芳等傳字輩演員的精彩演出。胡師慷慨解曩為學生買票看戲,還帶上他去張傳芳家聽為培茵悉心譜曲。他還與沈傳芷、鄭傳鑒、華傳洪、朱傳茗結為好友,虛心向沈傳芷老師學曲。

少年時的父親聽俞振飛先生二十多歲初露鋒芒時所灌的唱片,雛莺聲清,婉轉動聽,期盼着有朝一日能親睹其台上風采。上世紀四十年代初在上海讀書時,終于有機會在劇場看到了俞振飛與程硯秋合演的《奇雙會》,父親從本來不多的零用夥食費中扣出銅闆,去買張最便宜的後座旁位票,略飽眼福。步入研究園林後,他意外從俞先生演的《牡丹亭》《遊園驚夢》中的曲情、表情、意境及神韻中體驗到造園、昆曲的息息相通。

程硯秋和俞振飛拍的《牡丹亭》宣傳照(1937年)

父親對年長于己的俞振飛先生以道長相稱,後來他們成為摯友。父親認為老一輩藝術家梅蘭芳、俞振飛、程硯秋能成為一代宗師,其成功取之于戲曲之外的能詩善畫,擅曲與學養相融的大量文化修養。俞老演《牡丹亭·遊園》,仿佛置己于江南園林廳榭水閣中,唱詞中的“觀之不足由他遣”,是中國園林含蓄不盡的精華所在。

人們将昆曲喻作蘭花,清雅暗香;父親與俞老及數學家蘇步青先生成為好友的思想基礎是文理相通,他要将蘭花植入理工科同濟大學,此也正俞老所想,他們開始了建築昆曲講學演出,你來我往,相得益彰。上世紀五十年代,俞振飛、言慧珠率先帶華文漪等來同濟演出,夫婦合演《琴挑》之佳話至今為老一輩同濟人難忘。俞振飛校長又邀陳從周去上海戲曲學校昆曲班講中國園林。父親将園林與昆曲的瓜葛相連關系清晰道地了出來,他講“過假山石旁”,引《牡丹亭·驚夢》唱詞:“轉過這芍藥欄前,緊靠着這湖石山邊。”他講“江南園林牆垣”,用《玉籫記》“情挑”之詞選:“粉牆花影自重重,簾卷殘荷水殿風,”将兩種藝術作為融會貫通的學習法,是他把昆曲從戲台搬入園林的大膽嘗試。

上世紀八十年代他帶園林專業研究所學生,聽昆曲是必修之課,他對學生說:“明末清初的戲劇、文學、書畫、園林是同一種思想感情,而以不同方式表現的。”父親的經典之作《說園》請俞老題眉,是他們“同台演上了一出戲”;父親懇請俞老為“江南園林第一台”的豫園古戲台題:“天增歲月人增壽,雲想衣裳花想容。”戲台建成後,俞老自告奮勇來唱打炮戲,其情可解可感。

建于十九世紀末的豫園古戲台

園林美與昆曲美

1981年的上海大伏天,後院從早到晚的蟬噪,傳來的黃梅戲、越劇錄音,夾雜着鄰居的夫婦吵鬧,打罵兒孫聲,乘着熱浪此起彼伏直入“梓室”。父親開起了昆曲《牡丹亭·遊園》。美麗的辭藻,幽揚的音節,引父親靜思昆曲與園林之微妙關系。他拭汗提筆,闡述兩者之唇齒相依,即“園林美與昆曲美”。這是他園林思想的又一次突破。

父親将昆曲盛行于江南是與明中葉中國園林的成熟同步而起、不可剪斷做了剖析,又将曲名、曲境、意境作了比較,認為豈止相似,幾乎是一緻的:“所謂不同,形式表現而已。”父親縱觀大江南北名園,得過去士大夫造園先建花廳,多臨水面池或再添水閣,是顧曲之場所。蘇州園林中的怡園“藕香榭”、網獅園“濯水閣”無不貼水而築,水殿風來,笙歌笛音,具有極佳的音響效果。“中國園林在形的美之外,還有聲的美。”在他的建議下,五十年代拍攝的《蘇州園林》及1979年美國人來拍《蘇州》電影,均因配以昆曲音樂而獲意想中的成功。

《園林美與昆曲美》見報之日,俞振飛先生一口氣讀了兩遍,拍案叫絕,速将其閱後心得同感寫信給父親:“你救了園林,救了昆曲。有人問我為什麼現在青年演員沒有‘書卷氣’,現在您的大作使我提高了認識,假如有人再問我,我就把您的文章給他們好好讀……”

一代宗師俞振飛先生

1989年6月,88歲高齡的俞振飛老先生與夫人李薔華來我家邀父親同去嘉定秋霞圃,看為其攝錄像《牡丹亭·拾畫》一折。共進午餐後,俞老靜坐化妝,父親曚曚有倦,倚闌小睡,夢醒卻見一翩翩少年已在竹林石旁了;父親禁不住重複五月裡俞老在豫園古戲台演畢的那句“花好月圓人長壽”,老人哈哈大笑。随着袅袅音樂,老人的歌喉依然清亮婉轉,身段手勢自然灑脫,父親以語釋之:“在中間隻可說是中國書卷氣的溢露。”

演畢的俞老困頓極了,由四位門人擡回化妝室休息,父親順口改李商隐句一字“重”為“愛”,饋贈俞老:“天意憐幽草,人間愛晚情。”亦顧影自憐。俞老囑畫“蘭花”,父親心領神會。在畫好的蘭花上,父親題:“在山人不識,出谷便芬芳。”卻是對昆曲冷狀的感歎不平之呼聲。

搖杆疾書鼓與呼

1984年秋,《新民晚報》報道上海三劇團去海鹽演出,卻獨無上海昆劇團,父親有點忿忿不平,喚我速拿紙和筆,搖杆成一文,令我去門口郵局将套入信封的《希望昆劇去海鹽》投寄《新民晚報》。昆劇源于昆山,“海鹽腔”是曲中的重要一脈,如今被當地人遺忘,也不為他人所知,不該啊!次日,他趕去昆劇團直言不諱,建議去海鹽義務演出,“亮亮相”。

1985年10月,世界建築大師貝聿銘先生來華接受同濟大學名譽教授并作學術報告,蘇州市長段緒申請他回家鄉看看,貝先生邀父親同赴蘇州,父親謂:“尋園”。在父親曾參預修複的環秀山莊,貝先生說:“這樣的名園,如果能在裡面聽一次昆曲就太好了。”貝先生出生于昆曲門第,曾受業于傳字輩昆曲大師從叔祖貝晉眉,其父貝祖诒先生亦愛拍曲。段市長頗能解意,臨行前一晚為貝先生安排了一次戲目《癡夢》的精彩演出。這晚兩位大師聊昆曲至半夜,同為昆曲的命運而擔憂:現大部分專業人員都轉業,隻剩下二十多人撐門面,而昆山昆曲又幾乎絕迹。回想自五十年代初,父親與老一輩人為荒蕪廢棄的吳門園林奔走疾呼,著書寫文,才有了今天蘇州園林譽滿全球、被列入“世界文化遺産”之日,父親挑燈夜記《貝聿銘蘇州聽曲》:貝先生來蘇州看昆曲驚醒了市長,如長夢初醒,看來昆曲有得救之日了。

即便在母親病重住瑞金醫院期間,父親還要彎道去上海昆劇團,我不免有點怨,哀求道:“媽媽病得這麼重,爸爸多陪陪媽媽吧,别去戲團了!看旁邊病床都是兩老相伴相侍的。”父親将目光投向母親,是在找救兵,他知道她會了解的。“讓你爸爸做他要做的事吧,不會錯的,這兒他也幫不了什麼。”可母親又說,“你也要适可而止,血壓高,年歲大了,不要為昆曲累倒了,再無人照顧你了。”帶着極度的惆怅,父親一步一回頭離開了病房。

不為看望演員,不是找人閑聊,而是看到了在他們身上閃爍着的昆曲複新之星星之火。華文漪迎面而來,脫口而出:“我們要上你們同濟大學業務演出一次,貝先生說過‘學園林與建築的要從昆曲中吸收營養。’那麼昆曲同園林是姐妹行了,作為妹妹來講,應多上姐姐家。”她的想法讓父親多少捋去點病房的憂慮愁苦,滿口歡迎。

上海昆劇團1986年在同濟大學演出,右四為陳從周

華文漪、嶽美缇、梁谷音、劉異龍等于1985年秋末及1986年初春先後兩次自願來同濟大學登台演出精選劇目。老一輩建築系黃作燊、馮紀忠、付信祁及戴複東教授均為平劇迷;系主任戴複東還能唱大面,頗解父親的煞費苦心,說:“讓華文漪等來講昆劇,作為建築系專業學習輔助課。”

中華文化其在斯

1989年10月,九十位南北昆劇優秀演員彙集在同濟大學,為去香港演出正緊張地排練着。半月來他們住宿在父親設計的“三好塢”庭園内,一股親如家人、賓至如歸之感。“忙煞我也!”每晚給住在淮海别墅的我打電話,他總要重複這句聽似抱怨,卻含有枯木逢春的滿足感。那時我正懷孕在身,沒去看演出。

上海昆劇團1989年在同濟大學演出,中右俞振飛,中左陳從周

10月28日,“南北昆劇彙香江”為同濟大學師生員工獻出了大台好戲。兩年前父親客香港大學賓舍寫下的《山谷清音》刊于《大公報》,是在向香港朋友們推出祖先的文化遺産,提前報春了。11月4日團長俞振飛老人率團去香港。送走演員才三天,父親因過度勞碌,輕微腦血栓入院了。大家瞞着我,怕正住院臨産的我揪心焦慮。病閑中父親思考出許多以前匆忙中未能悟出的:“半輩子沉淪在園林聽曲中,漸漸益發覺得其相通處。”

父親還竭力推薦外籍教師、學生看昆曲,用外國人觀後心得之談:“我忘不了昆劇,這是中國的文化,我們學到了一些中國文化史。”等等,寫在了他的《外國人看昆劇》文中。

1990年夏,可謂談暑若虎之季,父親卻天天忙于招待世界各地來的票友,人家欣賞藝術,他則沉溺于海外有一天能興起“昆曲熱”,微浪如能激起國内“昆曲熱”的巨波之想,中國的莎士比亞就不再奄奄一息,少人問津了。

父親去昆劇團猶如走親訪友,他談天說地,談空說有,坐在化妝室看他們化妝卸妝,還要指手劃腳,演員們都親熱地叫他:“陳伯伯,我們昆曲的保皇派!”對他們的要求諸如畫畫,題聯,刻匾,寫文,買車票……有求必應,有急必助,來者不拒,解囊相助;朋友遠端送來慰問先生的紹興酒、法國葡萄酒、雀巢咖啡、金華火腿、龍井綠茶……隻要演員喜歡,大包小包送貨上門,家中小保姆有點不滿說:“阿爹,好東西給自家人也嘗嘗!”

俞振飛和陳從周在同濟大學

顧鐵華、華文漪、嶽美缇、劉異龍、梁谷音、顧兆琪、計鎮華、史潔華……父親皆曾為他們題詞寫文。在這批有着俞振飛先生及傳字輩人親授感染下的優秀昆曲演員身上,父親看到了昆曲重新崛起的希翼,中華文化延續的薪盡火傳,生生不息。雖然父親不曾等到2001年5月18日聯合國教科文組織把中國昆曲列為“世界人類口述和非物質文化遺産”的這一天,然“我是中國人,我愛中國曲”一直伴随至他生命的最後一刻。(陳馨)