在中國共産黨的旗幟下,豫園的幾代女兒把鬥争融入黨和人民的事業中,懷着"敢于為新日子傳授天日"的雄心壯志,為中華民族的偉大複興貢獻力量。

甘肅特支部成立,南良軒之火,蘇政府在陝西甘邊區成立,拉孜之口激烈戰鬥,哈達向北鋪布決策,紅軍長征勝利師,西路軍河西戰争......在甘肅這片紅土上,中國共産黨畫出了一系列生動的革命圖景,形成了一大批"師範精神"、"南梁精神"、"紅西路軍革命精神"等寶貴的紅色精神和優良傳統。

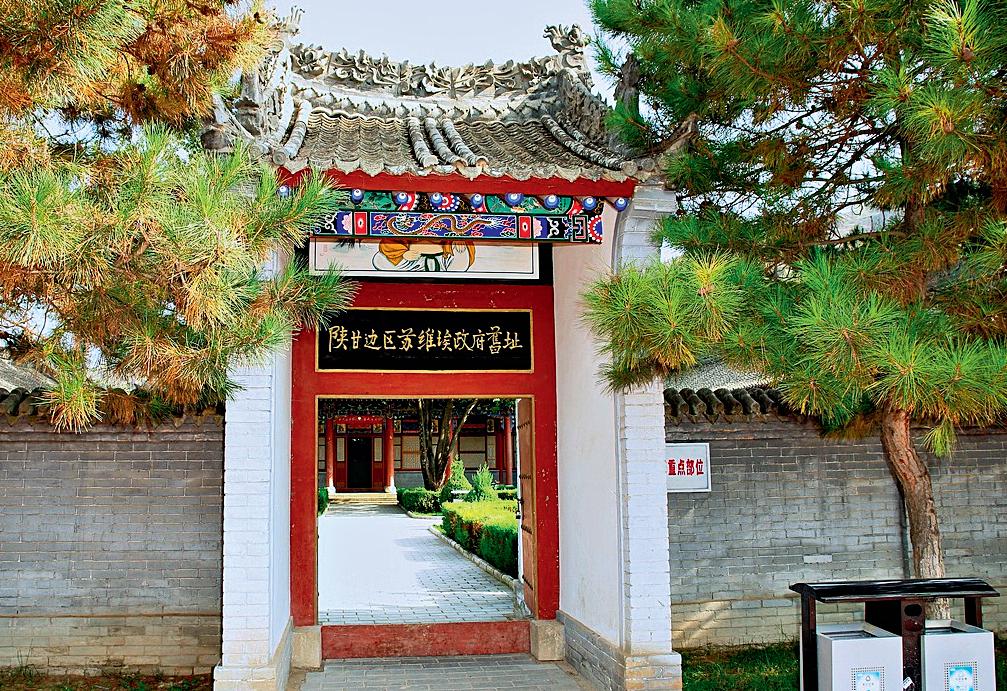

扂幹邊區蘇維埃政府舊址

曆史無止境地流淌,精神代代相傳。在壯麗的曆史程序中,一代又一代的燕園女兒挺身而出,沖在前面,在甘肅這片土地上烙上了不可磨滅的紅色印記,而新一代的豫園女兒們也奮勇前行,努力創造革命先輩的期望,無愧于曆史和人民的新表現。

西路軍女兵在高台烈士陵與從業人員合影留念

沙場之戰,豫媛的女兒表現出了自豪感

西路軍華工農紅軍紀念館矗立在甘肅省張義市高台縣,素有"賽江南古都"之稱。80多年前,中國勞工農民紅軍西路軍(以下簡稱"西路軍")進軍河西走廊的悲慘曆史,讓原作的孩子們今天記憶猶新。習近平總書記在通路中強調:"我一直關心西部公路軍的曆史和犧牲,他們不可替代的偉大和不可磨滅的貢獻,永遠載入史冊。他們展現了我們黨的革命精神、奮鬥精神,展現了紅軍精神、長征精神,我們必須講述黨的故事,紅軍的故事,西部公路軍的故事,代代相傳的紅色基因。"

1936年10月,紅軍三主力在甘肅威爾甯師,标志着25000裡長征勝利的結束。為了開辟國際交通線,獲得蘇軍的援助,紅四軍沒有餘兵2萬多名,在甘肅省景遠虎豹口向西渡過黃河。冰雪雪,棉花彈藥短缺,西征軍和數倍于自己的敵軍進行了80多次血戰,書寫了中國勞工、農民和紅軍的曆史極其悲慘的一頁。

在西路軍的曆史上,有一支女兵隊伍,她們是女抗日先鋒(以下簡稱"女兵團")。在長征期間,他們攀登雪山,穿越草原,經曆了無數的戰鬥。經過三個主要師後,他們越過黃河,與西路軍一起向河西進軍。女團英勇頑強,反複奮力拼搏,露出圍巾不讓眉毛的勇氣。在西路軍燕家營受挫撤退到廬連山的關鍵時刻,女團勇敢地承擔起了重兵把守的責任。在梨園口之戰中,女團頑強抵抗敵人,連長吳國秀和40多名女兵陣亡。1937年3月14日,西路軍進入石武山地區,國民黨馬階方部的騎兵尾追趕,為了掩護總部撤退,在團長王全軒的帶領下,政委吳富蓮,所有士兵打扮成男人和馬匪開始戰鬥, 戰争非常激烈。為了不讓敵人發現自己是女兵,容易打仗,所有的女兵都剪短了頭發。女兵用血肉抵抗敵人,圓滿完成了阻擊任務。但是由于敵人和我之間的力量懸殊,西部公路軍失敗了,女子團的大部分士兵都死了。代表團團長王全軒、政治部主任華全雙相繼被抓獲。

王全軒,婦女抗日先鋒團團長

目前,西路軍有10多名女兵,是甘肅西路軍最後一名女兵。2006年,在一次電視采訪中,90歲的李文英老人在緬懷西路軍女團在臨澤、高台頑強拼搏,記憶猶新。由于缺乏子彈,踏步機槍幾乎失去了功能。這些平均年齡不到20歲的女戰士,承擔起了堅守臨澤城的任務。"在臨澤市,馬匪用槍打倒城牆,晚上我們架起梯子,把土放在牆上,然後把水送到城牆上凍成冰......"在李文英老人的心裡,最痛苦的不是艱苦的戰争和惡劣的自然條件,而是戰友的犧牲和俘虜。

在甘肅省景泰縣,一名16歲的少年加入了紅軍,現在100多歲的老兵劉漢潤。對她來說,河西走廊給她留下了深刻的印象。她說,梨園口在第一次世界大戰中,西路軍幾乎被徹底消滅。隻剩下3000人站出來撤退到鹽蓮山腹地。白雪皚皚的山上隻有松柏樹,士兵們隻能靠挖紅土養饑,吃冰雪解渴。然而,艱難的自然條件并沒有打碎劉漢潤的意志。她編造了一句口誤:"上山,住在老森林邊,烤火,吃紅土堆,喝冰雪水,填飽軍糧。劉漢潤回憶道,"那是最難的,比過草難,過草不能吃不穿很冷,去地形不好,這裡要打仗,還要犧牲這麼多人,還要做很多工作,特别是我們宣傳隊是一支戰鬥隊, 也是為了拯救傷員。"但無論環境艱難,劉漢潤從未忘記自己是紅軍戰士。

這些西洋女兵,雖然有些不是甘肅人,但她們已經自稱是玉媛的女兒,甘肅是她們的第二故鄉。在這片土地上,他們給紅軍戰争史投下了不朽的紀念碑,留下了感人至深的戰鬥史詩。更展現不怕犧牲,走向接班人,全城志向,锲而不舍,血戰到底的英雄主義,這種精神将永遠激勵着未來的人生!

抗日戰場,甘将血淋淋的中國

1937年7月7日,盧溝大橋事件爆發。面對民族困難,豫媛的很多女兒,為了儲存畫像,奔向呼号,辛勤勞作,在甘肅革命史上譜寫了抗戰的光輝篇章。

1937年,甘八路軍辦和中國共産黨甘肅省工委成立後,蘭州群衆抗日救援團體如雨後春筍般湧現,甘肅婦女救濟會是最早的反日救援組織之一。在"慰安會"成立大會上,于飛軍會長呼籲:"隻有直接或間接參加抗戰,我省婦女才能取得全面勝利。這就是安理會的宗旨","我們願意盡我們所能,作為後面士兵的前線。

缗飛軍,甘肅省婦女慰安會會長

"慰安會"成立後,立即組織籌款活動,其每位會員拿一本收藏冊,分别找自己的親朋好友、老師、同學募捐,捐錢、實物給抗敵支援協會,并在報刊上發表。從1937年12月到1938年1月中旬,"慰安會"共收到6022副手套,247副煮熟的羊皮,47件新舊毛皮,1034雙羊毛襪,466雙皮手套......一位成員回憶說:"我們的兩個女同志者,一個每天捐二三十元,他的腿腫了;此外,"婦女慰安會"還聯合甘肅青年抗日團、外國留學生抗日戰争劇團,成立了聯合劇團。在那個特殊時代,劇團表演了《放下鞭子》《鐵絲杆》《打魔鬼去》等街頭劇宣傳抗戰思想,猶如一片燦爛的雪花,散落到蘭州的各個角落,讓民族抗戰的思想逐漸深深紮根于民心。

餘華是革命老翟兆軒的女兒,自籌備"慰安會"以來一直努力奮鬥。由于她的聰明才智,她很快獲得了于飛軍會長的信任,擔任"婦女慰安會"主任、秘書長、宣傳機關負責人等,她組織兒童團體,教歌;同時,餘華首先創立了"婦女監獄",目的是"推動婦女解放運動,促使婦女用辦法挽救生命,更廣泛地動員後方婦女參加抗日救贖運動",負責寫作、起草和編輯。她白天發表演講,組織表演,晚上揮舞書籍寫手稿。此時她正處于分娩期,但還是不顧疲勞,堅持永遠。"隻要我們團結在民族團結中,堅持戰争的結束,不要動搖,誓不妥協,勝利一定是我們的!"她在《婦女雜志》第一期《婦女雜志》上寫道。

中國紅軍第124師紀念塔

"婦女慰安會"隻是美國婦女抗戰的一個小縮影,在陝西甘甯邊境地區直屬黨中央的關心和教育下,"一切為了前線",有時為抗日役服務已經成為婦女的共識,她們和邊境地區的人民一起為支援人民軍長期抗日戰争做出了重大貢獻。

為確定抗日軍擁有源源不斷的軍人,廣大邊防婦女積極響應黨政号召,不斷掀起動員和支援親友參軍的浪潮。戰時邊境地區充滿了母親送孩子去東海作戰,妻子送兒子上戰場的動人場面。據不完全統計,整個抗日戰争期間,陝西甘甯邊疆地區共動員3萬壯定軍參軍。邊境地區的婦女不僅動員和支援親友參軍,而且自己也參加自衛隊。當時,所有年齡在18至30歲之間的足部,足部婦女都加入了自衛隊。到1938年春天,整個邊境地區的婦女自衛隊人數已達10 212人,次年又飙升至46 000人。在國民黨頑固分子向邊境地區發動軍事攻勢時,廣大女性自衛隊成員冒着生命危險将傷員藏在山洞、莊稼中,當敵人發現時,她們站出來承認自己是自己的丈夫、兄弟,甯願犧牲自己來保護傷員,充分展示了圍巾的英雄本性。

在農業生産中,婦女也成為生産性勞動的重要力量。他們經常幫助男人運水,運送糞便,土堆等,有些人親自參加農業工作。在戰時邊疆生産建設中湧現出300多名女工英雄和模範工作者。第359旅軍官陳敏是典型的代表之一。她帶着兩個孩子,除了上司一家鞋廠外,她還參加了農業生産,并擠壓了時間紡紗線。1943年,她通過種植自己的土地和紡紗線,解決了母子倆常年吃穿衣的問題。1944年,她全年紡紗75斤,次年被評為特種勞動模特。陳敏的先進事迹,在邊境地區婦女中引起了巨大反響。來自邊區反聯盟、第一苗圃、楊家嶺、南木灣等地的婦女都與陳敏進行了比賽。西北局黨委釋出紀念通知,呼籲在延安,凡有機關、學校、部隊的地方,都要積極參加保護運動,向陳敏同志學習,開展 ' 陳民運動 ' 。極大地推動了邊疆地區婦女的生産,一時湧現出"邊區婦女勞動英雄"馬杏、女勞動模郭鳳英、女紡織英雄黑玉祥、劉桂英、女抗性模劉金英等衆多優秀女性,成為邊疆地區婦女學習的楷模。

毛澤東同志指出,"如果中國沒有一半的婦女覺醒,中國的抵抗就不會勝利","婦女在中國崛起的那一天,就是中國革命勝利的時候"。面對血與火的戰鬥,面對生與死的抉擇,豫媛的女兒無所畏懼,沖鋒在前方,在陝西甘甯邊境的這片紅土地上,展現了不讓眉毛的奮鬥精神,在抗日戰争史上留下了珍貴而壯麗的曆史。

全新征程,豫媛女兒秀風

"黃河遠在白雲之間,是一座孤獨的萬邑山城市。為什麼長笛要抱怨楊柳,春風沒有玉門。"一千多年前,甘肅以壯麗荒涼的形象出現在詩人的著作中。今天,黨的春風和國家的好政策已經綠化了廣闊的邊境塞子。幾代甘肅女兒繼承了"教師精神""南梁精神""紅西路軍革命精神",以"犧牲更多的志向,敢于為新的一天造禮"的雄心壯志和自豪感的展現。

甘肅是全國最難與貧困作鬥争的省份之一。2016年10月,全國"脫貧攻堅行動"現場推介會在甘肅省閩南市舉行,此後,越來越多的甘肅婦女投身于與貧困的艱苦鬥争,譜寫着戰争與貧困的新時代答卷。

國家扶貧模範張曉軒用青春鮮血诠釋了共産黨人的初心和使命。

張曉軒是全國抗貧攻堅的典範,是一個普通藏族家庭的女兒。2003年以贛南國立文科院的良好成績進入中央國立大學,畢業後她主動放棄了在北京的工作,決心回到山溝深淵,被列入全國"三區三州"深貧困地區的家鄉。從李節鎮幹部進駐村,到曲瓦鄉副鄉鎮長、曲瓦鄉紀委書記,再到周渠縣扶貧辦副主任,這條扶貧之路,張曉軒是11年。走訪貧困戶建立檔案卡,建立周渠扶貧微信公衆平台,研究扶貧政策,負責縣級檔案卡管理...周曲縣19個鄉鎮、87個貧困村、3萬多貧困人口幾乎無人知曉,沒人知道"張曉軒"這個名字,她被廣大黨員幹部和貧困群衆親切地稱為周曲扶貧"移動資料庫"和"生活詞典"。

2019年10月7日下午,張曉軒在完成曲笃鎮大研村縣級抽樣調查後,因公殉職。四個月後,周曲縣正式宣布撤銷貧困縣序列,而這無私奉獻的藏鄉"達瑪花",卻讓青年永遠定格在三區三州與脫貧攻堅戰,用實際行動诠釋了共産黨員最初的心和使命。

蘭州鑫源現代農業科技發展有限公司董事長闫建民,積極響應國家西部大開發戰略的号召,帶領團隊進駐西北高原,注冊成立蘭州市紅谷區鑫源天然氣有限公司,讓紅谷區廣大居民安全使用, 清潔、低碳的新能源。同時,她積極投身精準扶貧事業,企業利潤全部回饋農業投資,創新發展"鎮政村、基地和農民""東鄉模式",通過建設肉羊養殖場,打造甜蜜的"東鄉公羊"民族品牌,帶動1萬多貧困農民脫貧, 不僅有效解決了當地數百名東鄉婦女的就業問題,也推動了當地農村經濟轉型更新。

"尋求木材的長者必須紮根;那些想流到很遠的地方的人,将擁有他們的泉源。一個國家的複興需要強大的物質和精神力量。在文明發展中孕育了5000多年的優秀中國傳統文化,是中華民族的精神命脈,是培育社會主義核心價值觀的重要源泉,是我們立足世界文化風波的堅實基礎。敦煌莫高窟位于河西走廊西端,是中國優秀傳統文化中的一顆璀璨明珠。

甘肅省婦聯參觀哈達堡紀念館 發揚長征精神,傳遞紅色基因

在明沙山之前,新月泉,千年莫高窟看到歲月的變化。被譽為"敦煌之女"的餘金石,在這片荒野沙漠中紮根奮鬥了58年。從壁畫疾病防治到懸崖加強,從環境監測到風沙治理,在敦煌遺産保護的各個領域,宇金石和敦煌保護研究所的工作者緻力于石窟的考古研究,率先建設數字敦煌檔案館,實作敦煌石窟文物數字化永久儲存和可持續利用, 讓珍貴的文物"永遠面無愧"。選擇一件事情,生命的盡頭,餘金詩用半條生命等待着重生的莫高窟浴火,重制絲綢之路文明,為曆史文化保護的遺産,鑄就了中華文化的新榮耀做出了重要貢獻,榮獲"文物保護傑出貢獻者"國家榮譽稱号。

旅程充滿力量,責任重,然後出發。站在實作"兩百年"目标的曆史交彙點,玉媛的女兒,以永無止境的精神狀态和永無止境的奮鬥姿态,發揚了偉大的黨建精神,弘揚了革命傳統,延續了精神血脈,努力成為偉大事業的建設者、文明的倡導者, 追夢奮鬥者,在新的征程中不斷書寫中國篇章。