摘要: 在數字經濟時代,資料作為生産要素,已成為連接配接創新、激活資本、培養人才、促進産業更新和經濟增長的關鍵生産要素,具有可複制、可共享、無限增長、無限供給禀賦等邊際成本幾乎為零的特點。在分析資料作為生産關鍵要素的驅動效應的基礎上,提出了資料要素與人才、資金、技術、産業等因素的三級模型,建構了資料要素等生産要素的"五鍊協同"機制,即"圍繞産業鍊,整合資料鍊, 連結創新鍊、激活資金鍊、培養人才鍊"等環節,基于多源異構資料整合,動态關聯人才鍊、資金鍊、不同學科的創新鍊。

一、引言

當今世界,随着網際網路、物聯網等新興資訊技術的快速發展,萬物互聯和資料全球化的趨勢越來越明顯,資料能力已成為國家、地區和機構的核心競争力。2017年7月,習近平總書記在漢堡G20上司人峰會上表示:"全球95%的商業和工業與網際網路密切相關,世界經濟正在向數字化過渡。工業化後期,随着工業化程序的基本完成,經濟社會運作開始進入要素鍊與價值鍊動态結合為主要内生動力的新階段,以數字化、智能化技術為首的第四次科技革命,引發了資源配置方式的新變化。據統計,中國4G使用者占全球的40%以上,光纖寬帶使用者占全球的60%以上,蜂窩物聯網M2M連接配接占全球近45%。"截至2019年6月,中國網際網路使用者達8.54億,手機使用者達到8.47億,網際網路普及率超過60%,網際網路在經濟社會發展中的重要作用更加突出,"2019年下半年釋出的《中國網際網路發展統計報告》稱。中國龐大的網民群體使得資料資源在世界上保持了明顯的速度和規模優勢,有望在2025年成為全球最大的資料資源,資料在各行各業的整合應用為生産要素的重構創造變革的基本條件。"推動網際網路、大資料、人工智能與實體經濟深度融合","加快實體經濟建設、科技創新、現代金融、人力資源、産業體系協調發展"是黨的十九大經濟社會發展指出的方向, 這意味着數字經濟大規模生産的時代已經到來。十九屆四中全會進一步提出,增加資料作為新的生産要素,建立市場評價機制,根據貢獻确定報酬,這展現了社會主義基本經濟制度的中國特色,可以适應當代市場現實,解放和發展社會生産力的制度優勢, 是中國特色社會主義政治經濟學的重要理論創新,标志着資料生産要素從經濟社會建設的初始投入階段到經濟産出和社會配置設定的更高階段。世界各國都高度重視資料要素在促進經濟和社會轉型、聯系其他生産要素方面的戰略作用。如美國提出再工業化戰略,以資料等高科技為基礎,利用财稅杠杆吸引社會資本等要素進入新興領域,支援個人力量投資新興産業,加大對民營企業科技創新的激勵力度,不斷增強美國的創新活力, 提高國民經濟增速。德國工業4.0戰略以"綠色"智能生産為目标,促進制造業數字化轉型更新,鼓勵制造業企業積極應用下一代資訊通信技術、物聯網技術等,促進人、工廠、産品等在現實世界中的數字化外觀;英國工業2050戰略提出,低成本大規模生産個性化産品将是未來制造業的主要趨勢,應積極推動生産資源的再配置設定,促進資訊通信技術、新材料等技術與産品和生産網絡的融合,改變産品的設計方式, 制造,提供甚至使用,并提升生産價值鍊的數字化水準。在歐洲數字化議程中,歐盟的工業數字化計劃強調将雲計算和大資料技術嵌入制造業生産服務流程,以增強制造企業的智能化。本文以十九屆全國代表大會報告和十九屆四中全會提出的理論命題為基礎,重點介紹了項目前期在福建、重慶、浙江、廣東等地開展的研究案例分析,重點關注資料如何作為一種全新的生産要素, 應實作其與人才、資金、技術等其他因素之間的關聯和協同創新。在理論層面,從基礎層、支撐層和內建層總結了資料要素與其他要素的重構模型,并在實踐中分析了資料與人才、資本、技術、産業等不同層次因素的關聯機制,如數字化産業化、産業數字化和整體要素數字化等。

二、資料要素與其他要素連結的三級模型

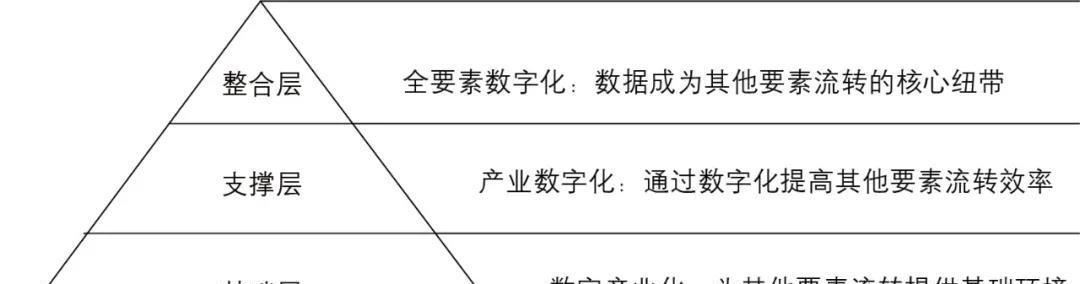

生産要素是經濟理論的基本概念,是經濟活動投入資源的形象。從經濟理論的演化過程可以發現,生産要素經曆了從二進制論到五維主義的不同發展階段,随着經濟發展時代的特點而不斷變化,如農業經濟時代的核心生産要素是土地,工業經濟時代的核心生産要素是技術和資本。目前,得益于邊緣計算、雲計算、大資料、人工智能等新一代資訊技術的發展,以及基于實體、社會、網絡三維空間互動的新技術革命,徹底改變了人、物、物、物、物的互動方式和規則,數字經濟時代已經到來,資料成為生産要素。資料特征的典型特征顯然是"使能"和通用(通用技術、GPT)。所謂使能,是指一種資料及其相關技術要素投入使用,可以使現有的技術能力得到提高和提升,為使用者設定"訣竅"和"訣竅"的差距,使能源技術使用者和實驗者節省熟悉該技術機理的時間,能夠快速适應該技術。所謂的通用目的技術的概念是Bresnahan(T. F. Bresnahan等人認為,具有共同目的特征的資訊技術有可能在任何給定時間在更多部門普遍使用,并且更具動态性。随着這些通用技術的發展和進步,整個行業和整個社會都可以産生更全面的生産力提升。基于此,資料及相關技術可以說是目前作為典型通用技術,随着其發展演變具有非常廣闊的應用空間,其使用不受任何個人偏好的限制和指導,可以受制于所有行業和活動的需求。目前,學術界很少看到對資料要素等因素關聯機制的特殊分析,但一些研究者提出了一些相關的理論觀點。Duran(J.B. Delong認為,與以往的工業技術革命相比,以大資料和人工智能為代表的新興資訊技術已經加強和擴充了人類的智能,而不是一般工業技術增強的人的功能群組織技能。是以,資料要素不能代替企業本身,而是促進有效決策、提高勞動效率的重要手段。劉玉琦和王強認為,資料生産要素的作用需要形成"任意客體與資訊的數字化"、"任意資訊的普遍連接配接""海量資訊存儲與計算"的一般生産技術條件,是以,數字世界需要将實體世界與意識世界連接配接起來。在總結包括資料在内的整體資訊化資訊技術在經濟增長中的作用時,王鑫認為,它主要包括三個層面,即IT資本的深化、資訊部門全要素生産率的提高和其他部門的生産率的提高。以上研究對本文有一定的啟示,基于不同層次的技術、人才等創新要素的資料要素的協同作用,本文可概括為基礎層、支撐層和內建層三個基本層級(見圖1)。

圖1 資料連結其他生産要素的分層模型

(1)基礎層:數字工業化在基礎層,資料要素不是以單獨的形式因素,而是更多地嵌入到實體經濟的各種數字基礎設施的支撐中,并通過資料中心、網絡、終端等硬體基礎平台,以及資料庫、資料服務等軟體基礎平台, 為人才、資本、創新等要素在實體經濟中提供整合的基本環境,并在一定程度上解決企業生産經營資訊不足或不對稱的問題,促進生産效率和經營效率的提高是資訊産業的附加值。應該說,這是最低層次的資料要素發揮要素關聯作用,其工業附加值和輻射驅動效應也是最低的。在20世紀80年代資訊化初期,資料雖然沒有作為生産要素出現,但它也存在于資訊服務、知識服務等服務中,但資訊産業在這一時期的引導作用并不明顯。即使在1980年代後期,史蒂文·羅奇(Steven Roach)等一群經濟學家也廣泛提到了"資訊技術的生産率悖論",他認為,在1990年代之前,資訊和相關産業在國民經濟各部門的業績方面沒有達到預期的改善。但這種疑慮并沒有持續太久,到20世紀90年代中期已經基本消失,原因是随着資訊技術和資訊産業的成熟發展,數字化産業化的發展帶來了數字化整體要素的出現,兩者之間的關聯性逐漸形成,并占據了主導地位。

(2)支撐層:産業數字化處于産業數字化階段,資料開始作為獨立的生産要素充分融入實體經濟,數字化技術通過實實在在的産業應用和産出成果,可以帶來原有的産業産出增加和效率的提高。Bowen(T. S. Bowen,J. P. West等人)認為,當資料被納入業務流程并成為基本的管理工具時,它為企業提供了優化的生産和管理流程,允許管理知識在不同時間和項目之間共享和合理化,促進協同效應和繼續學習。作為行業數字化模式最早的倡導者之一,夏皮羅(C. Shapiro和哈爾(V. Hal)早在20世紀末就對資料對市場結構和産業組織的影響進行了前瞻性分析和探讨,并提出了一系列差異化産品、互補産品定價、搜尋和轉換成本, 标準競争、路徑依賴和鎖定效應,以及規模經濟、範圍經濟和網絡效應、沉澱資本增長和邊際資本投資減少等一系列理論觀點。現階段,資料發揮着比前期更重要的作用,已成為産業轉型更新和區域協調發展的戰略資源,取代勞動力和資本成為生産主導要素,依靠高效生産和流通,以及經濟各方面的服務。在基礎功能層,實體經濟的競争力主要來自大規模生産帶來的成本降低和"補充鍊叢集"的産業配套規模效應,資料隻會促進成本的進一步降低和效率的進一步提升,而在支撐功能層,随着産業數字化的不斷推進, 現代工業經濟将強調産業鍊的動态形成和動态分組效應,其中資料将成為連接配接不同組織、不同産業叢集、傳統資料流的核心要素,附加于物質流的資訊流情勢被颠覆,資料成為指導實體經濟運作的"大腦"和"中心", 充分發揮行業運作帶動的決定性作用。資料作為通用技術,通過與國民經濟各行各業的廣泛融合,使各領域的生産力不斷提高,并促進第一、第二、第三産業之間産業的深度融合,進而深刻改變傳統産業的生産方式群組織形式, 新經濟動能的誕生,形成新的産業模式和産業。

(三)整合層:整個要素數字化在支撐層中的作用,資料的作用主要展現在實體經濟的供給和需求兩岸的運作結構上,數字化轉型,實作傳統意義上的商品市場轉型,同時在整合層, 資料的作用将進一步展現在要素市場的轉型中,實作人才、技術、資本、管理等方面的生産要素流動的全面數字化和智能化轉型,進而實作國民經濟的數字化轉型。在這個過程中,資料化、智能化技術不僅是産業投資、人才培養、技術創新、管理變革的重要基礎,也是加速實作不同行業、不同地區不同要素鍊鍊鍊、聯盟化、分組化、網絡化、解構的重要依據,資料将成為大精社會生産系統平穩運作的粘合劑。可以說,萬物數字化的過程,是重構原有行業資源配置狀态的過程,實作網際網路、大資料、人工智能、區塊鍊與實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源開發等新技術的充分融合,推動形成智能數字經濟。綜上所述,在數字産業化層面,資料要素在其他要素中的作用主要嵌入到軟硬體資訊基礎設施服務中,其運作規律與資訊技術、資訊産業運作規律基本相同,對于這種關聯的研究很多,這裡就不贅述了。下文從支撐層和整合層的角度,重點介紹産業數字化下多因素關聯的基本路徑和基于"五鍊協同"的全要素數字化基本架構。

三、推動三大變革:産業數字化實作多要素有機關聯

目前,業界對數字經濟的定義得到了杭州峰會上發起的G20數字經濟發展與合作倡議的普遍認可,該倡議指出:"數字經濟是一系列經濟活動,以利用數字知識和資訊作為生産的關鍵要素,利用現代資訊網絡作為重要載體, 以及有效利用資訊和通信技術作為提高效率和經濟結構優化的重要推動力。"産業數字化是數字經濟的核心組成部分,通過資源和要素的線上化,平台主導的創新生态系統實作實時線上和資料共享,自動化、模式化、持續擷取資料,帶動經濟增長成為'生産的關鍵要素'。根據Freeman和Perez的說法,"關鍵生産要素的變化是推動經濟增長的主要變量,具有生産成本下降,供應能力有限和應用前景廣闊的基本特征"。雖然資料的産生需要較高的投入成本,但其複制和傳播成本低,邊際成本幾乎為零,且連接配接可以産生資料,廣泛應用與資料積累相輔相成的作用,是典型的"生産關鍵要素"。從曆史上看,科技産業的每一次革命都會帶來核心技術的變化,導緻新的産業集團的出現,進而導緻這一曆史時期關鍵生産要素的變化。目前,在數字經濟的大趨勢下,"生産的關鍵要素将作為廉價投入的要素融入經濟社會生活的方方面面,成為特定階段經濟增長和發展的引擎"。在工業數字化模式中,資料再現、共享、無限增長和供給的禀賦,克服了傳統生産要素的總資源限制,形成了增加規模補償的經濟發展模式,使持續增長和可持續發展成為可能。目前,我國經濟社會已進入高品質發展的新時代,以數字經濟為代表的"新經濟"無疑是推動經濟高品質發展的不可或缺的力量,關鍵在于資料生産要素對實體經濟,特别是傳統制造業的資訊化支援和轉化。依托網際網路技術的不斷創新,打造數字經濟與實體經濟深度融合,是提升實體經濟全要素生産率,重塑行業結構,培育新市場、新模式、新産業增長點的全方位變革。近年來,我國數字經濟保持了20%以上的年增長率,已成為僅次于美國的世界第二大數字經濟,大多數省市的數字經濟占其省市GDP的比重也在逐年增加。結合廣東、福建、浙江、重慶的研究成果,發現各地政府高度重視發展數字經濟,把數字經濟作為推動高品質發展和"牛鼻子"工程的統籌行動,在以資訊培育新動能、以新動力能量推動新發展方面探索了大量成功經驗。

(1)推進品質改革,以數字化方式提升實體經濟供給體系品質為先,圍繞品質強國建設,建構基于物聯網、大資料、人工智能等新技術的供給側,推動傳統産業轉型更新。以重慶為例,2017年,全市投入3000萬元支援22家制造企業開展智能化改造,實作了企業産品轉化率和不良品轉化率平均降低21.8%。重慶麥格家居公司借助這一智能改造項目,實作了家具定制的智能生産,包括對每個訂單的自動稽核、下單、排班,按批次組織靈活的生産模式,不僅實作了産品的零庫存管理,而且大大提高了産品品質控制效果。二是加強事後監管,建構以大資料為主線的跨部門、跨行業、跨環節産品品質事後監管體系,推動社會消費向安全、綠色、高端消費邁進。以浙江省為例,2017年,該省質檢組與阿裡等電商平台企業合作,先後開展了兩項電子商務産品品質協同管理行動,利用電子商務平台内部抽樣發現問題産品資料,從源頭上對網際網路電子商務産品品質進行整改,取得了較好的效果。三是大力推進品質社會信用大資料型聯合獎懲機制,以聯合獎懲案件、聯合獎懲備忘錄等方式促進優質信用資訊共享。例如,從2019年12月開始,廣東省深圳市龍崗區多個部門聯手采取一系列舉措,為納稅人提供A級稅收抵免的聯合激勵措施。2016年11月,原國家質檢總局會同國家發改委等26個部門簽署了《關于對嚴重品質違法、失信行為當事人聯合懲戒合作的諒解備忘錄》,提出31項品質信用體系建設聯合懲戒措施,6000多家企業出具了《企業品質信用報告》 自覺接受社會監督。

(2)推進效率變革,以實體經濟要素高效流通數字化為先,推動産業體系逐漸向先進制造、柔性生産、精準服務、協同創新過渡,不斷提高整體要素生産率和行業附加值水準。近年來,重慶一直走在利用網際網路、大資料、人工智能等新技術重構企業價值鍊的最前沿。目前,全市已有200多家企業實施智能化改造,年增長率超過20%。以重慶中國冶金賽迪為例,其"Seddi雲"産品提供基于雲的ERP、MES、CAE分析等服務,制造通信、共享、協同,連接配接多種工具、系統和服務,幫助企業在各個領域、各行業、各優勢資源和能力共享。據統計,重慶目前智能化改造項目建成後企業平均生産率提升32.7%,産品開發周期平均下降12.5%,能效平均提升8.4%。其次,用新技術推進"管理"改革,優化營商環境,打破要素市場流通行業和地理壁壘,充分激發人才、資本、創新等要素活力,提高要素整體生産率。比如廣東省在微信平台上推出民生服務小程式"廣東省",公衆隻需要通過微信終端進行實名登入,就可以進行高頻事項全網接入。重慶兩江新區深化網絡稽核平台功能拓展,推進網上處理,建立"不符合"審批目錄,實作營業執照"全電子化無紙化"處理,企業登記審批時限由法定20個工作日加快90%。江蘇工業園建立了"多規則一"管理平台,實作各城市公共資訊的統一收集、實時更新、協同共享,将一般工業項目從項目到施工許可的承包時限從225個工作日縮短到33個工作日。三是圍繞全球産業分布、跨境貿易、人才流動等問題,建構全球資料智能網絡,實作物流、資金流、資料流融合,提高對外開放、連接配接全球貿易體系的效率。以上海海關為例,2017年開始建設跨境貿易管理大資料平台,合同、訂艙、裝貨、出貨、到貨、貨物管理等企業資料、船舶、航線、港到港計劃、訂艙、貨流等物流資料,以及通關狀态資訊整合,并對企業實時貿易資料和企業申報資料進行實時對比, 利用數字和跨境資訊流促進貿易和物流的安全性和透明度,最大限度地減少人工幹預。同時,對風險貨物的抓捕進行精準打擊和有效監管。(3)推動動态變革,首先通過數字化加快實體經濟中新舊動能的轉化,加快數字經濟與實體經濟的融合,催生了一批以消費更新、服務更新、産業更新為特征的新産業。以青島紅領集團為例,從2003年開始探索資訊化推動企業更新,建立客戶到工廠(C2M)的商業模式,減少了中間環節約占成本的30%,轉型為以網際網路為基礎的智能制造企業。另一個例子是杭州螞蟻金融服務集團,它開創了"信用資料服務模式",通過建構信用資料共享雲計算平台,通過大資料分析技術對小型微型企業和個人相關資料進行關聯分析,提供精準的服務比對,為消費者服務管理更新提供了有力的幫助。二是數字經濟與精準扶貧、鄉村振興戰略緊密結合,成為農村一、二、三産業融合滲透交叉重組的"膠水"和制勝脫貧攻堅的"催化劑"。利用現代資訊技術,推進農村資訊基礎設施建設,加強農商互聯互通,完善農村産業體系。一方面,從田間頭開始,通過網際網路技術實作作物灌溉,産出合格産品,如在棉花種植過程中,新疆生産建設兵團農業部門利用物聯網技術實時監控棉花産量,大大提高了棉花品質。另一方面,可以加強"網際網路+"與農村電商的融合應用,拓寬農産品的銷售管道,如2017年福建省漳州市探索性應用"網際網路+""生态+",打造農村電商扶貧生态模式,幫助貧困農民7664人。

四、推進"五鍊協同":實作經濟各要素數字化的基本路徑

沒有生産要素是單獨存在的,也不是獨立運作的,需要與其他要素聯系在一起,以支援價值創造。如果說數字工業化和産業數字化是資料要素在國民經濟中發揮"加速器"作用的第一、第二層次,那麼萬物互聯的數字化就是資料要素發揮作用的第三級,也是支撐未來經濟社會運作最重要的制度安排。一方面,資料的積累可以支援技術創新,促進産品和産業更新,另一方面,技術進步可以降低資料要素的成本,而技術的背後是人才。同時,幹預資金的引導有利于更好地促進資料要素在多領域流動,進而形成和擴大乘數效應,在多層次、多元度上創造更多價值。十九大報告提出"建構實體經濟、科技創新、現代金融和人力資源開發産業體系",其實質是實作産業鍊、創新鍊、資金鍊、人才鍊的協調發展。上述四條鍊條有機關聯和有效呼應的前提,有賴于以網際網路為基礎、以大資料為基礎、人工智能驅動的"資料鍊"穿插關聯,進而真正引領中國經濟社會發展實作全方位要素的數字化轉型。基于此,結合資料要素等要素三級模型,圍繞産業鍊建構"五鍊協同"理論,用資料鍊重構創新鍊、資金鍊、人才鍊。

(1)從創新經濟和技術經濟學的角度來看,"五鍊協同"的本質是實作數字經濟時代多價值鍊的有機關聯和動态組合管理。在新一代資訊技術的推動下,未來經濟社會運作将進一步網絡化,進而打破現有的社會分工模式,使新的産業運作模式呈現出功能複合、角色多元化、服務全方位的特點。原有的實體經濟活動在明确的社會分工架構下,與未來數字經濟時代的勞動分工将大打折扣或重構,以往的經濟功能比較清晰,單一的各個體系,如政府、科研機構、企事業機關必須互相交叉, 互相滲透,并具有其他社會經濟主體的功能,進而打破了社會分工清晰、混合發展的特點。網絡融合的不斷發生,最終通過人類資訊行為的融合趨勢展現在企業經營模式上,将使現代資訊技術出現以來一再被打破和模糊的企業邊界更加模糊,并将這一界限的模糊趨勢進一步推向行業和行業。在這種情況下,現代經濟活動中人才、技術、資本、管理等創新要素的價值鍊關聯,依靠單一項目難以實作,但要依靠高度數字化、智能化的資訊環境,實作以資料為紐帶的多因素鍊關聯。另一方面,傳統的單片或離散項目實施和管理模式将不再适合未來以資料為核心的數字經濟需求,實作協同創新、協同教育、協同創業、協同發展的綜合産業創新中心将成為未來數字經濟活動不可或缺的樞紐。是以,在未來的工業管理系統中,傳統的線性供應鍊管理将讓位于動态的、資料驅動的價值網絡管理系統。也就是說,實作"五鍊協同"的基本機制可以概括為三個基本層面(見圖2):

圖2 "五鍊協同"的三層融合機理表明

一是資料融合,即圍繞産業鍊的不同環節(基礎研究、原型設計、産業發展、市場開發)、不同主體(管理、制造部門、研發部門、高校、投資機構等)、不同對象(産品、資金、技術、人才等)的行為資訊,建構描述産業運作基本情況的全息資料系統。如國家發改委大型資料中心從宏觀經濟監測的實際需求預測、聯合項目數(BBD)等企業聯合開發了面向宏觀經濟領域的動态本體系統,現已實作以企業為主線的統一社會信用代碼,3000萬家企業和5000萬個體工商戶在全國工商登記, 就業招聘、招投标、投融資、專利軟、社會信用、行政審批、法院判決等78大類,1828項名額要統一關聯。二是業務整合,即在資料融合的基礎上,通過精準投資、定制開發、針對性教育等方式,實作技術、資金、人才等要素與實體經濟的精準對接。第三,價值整合,在資料融合和業務整合的基礎上,企業創新活動呈現出子產品化、元化的趨勢,會使企業管理邊界不斷模糊,導緻企業之間的價值鍊互相交叉、交織在一起,形成有機的價值網絡體系。國内外許多學者都讨論了這種網狀價值鍊的整合和管理。除了斯萊沃夫斯基(A.除了J. Slywotzky等人提出的"價值淨值"概念外,Andy Mu Holland(A. Mulholland)還為企業提出了"網狀協作"的概念。李凡(R. Van Lee等人)将這種企業組織的創新模式歸因于"大社群"結構,并進行了更系統的讨論。(2)基于以上分析,實作五鍊協同的基本路徑和"五鍊協同"在數字經濟時代實作所有要素數字化的基本架構,可以概括為五句話,即"圍繞産業鍊,整合資料鍊,連接配接創新鍊,激活資金鍊,培養人才鍊", 即圍繞産業鍊的不同環節,基于多源異構資料的整合,動态連結不同主體、不同要素的人才鍊、資金鍊、創新鍊(見圖3)。

圖3 數字化所有元素的"五鍊協同效應"模型

1.圍繞産業鍊,以資料鍊為先,連接配接創新鍊,不斷深化學校與企業之間的合作,形成産學研協同機制。高校和科研院所是網際網路、大資料、人工智能等領域快速發展的創新源泉和重要支撐。形成産學研基于資料鍊的協同機制,一方面要積極引導校企合作,通過資料資源共享、成果共赢,促進應用研究人員參與合作的積極性和連續性,另一方面,充分發揮中介機構創新成果的放大作用, 完善技術創新鼓勵機制和專利産權保護制度,鼓勵技術轉讓孵化、專利交易等,進一步拓展技術服務能力,為研究創新成果順利落地提供堅實保障。二是繼續推進技術創新,搭建創新孵化平台。随着網際網路和大資料技術逐漸滲透到實體經濟,所有行業都具備了資料生成和聚合的能力,使資料的開發利用成為可能。現階段,要扭轉實體經濟企業資本積累大、産品創新輕的現狀,積極發揮企業創新的主導作用,成立實體研發中心,以内外部資料資源、市場需求為動力,以企業發展和實體經濟增長為目标, 為新技術和新方法的孵化和開發提供創新土壤。三是培育規模化規模化、實力雄厚的龍頭企業,推進創新鍊整合戰略。在行業發展中,龍頭企業是行業關鍵資源的組織者和整合者,具有引領和協調的關鍵作用。依托龍頭企業在生産規模和資料積累方面的優勢,政府主導實施創新鍊整合戰略,建立網際網路、大資料、人工智能與實體經濟深度融合協同創新中心,最大集中創新力,完善資料資源整合開發利用機制, 確定資料收集更加準确及時,資料挖掘更加準确徹底,最終實作産業資源的有效整合,形成多企業、多領域、多元度的創新鍊生态系統。

2.圍繞産業鍊,以資料鍊為先激活資金鍊,優化金融政策,發揮政府引導作用。政府可以制定有針對性的政策貸款或創新項目扶持資金,支援實體經濟企業開展資訊化建設和大資料分析業務,通過設立專項研發基金,推動大資料和人工智能在行業的應用,支援前瞻性技術研發,搭建産業更新平台, 推廣和引進關鍵技術、重點機構和重點項目,通過制定重點行業數字化更新方案,促進資料和行業相關資源的梯度配置。二是建立産業基金,建設多元化的投資管道。通過産業并購基金、知識産權基金和協同創新基金,打造多元化投融資管道,發揮資金的激勵和引導作用,創新融資形式,把握具有創新需求的民營中小企業的多樣化需求,推動創新産業化轉型。同時,積極調動社會風能投資基金,圍繞資金鍊布局,推動一批研發能力較強的社會化大資料研究機構,直接向特定行業企業提供資料支援和資訊服務。第三,鼓勵資料交易,釋放企業資料紅利。為吸引實體經濟企業的投資,設立全國工業大資料交易中心,通過股份制開展營運,主要促進業務資料流交易、公共資料與業務資料融合應用等功能。作為産業樞紐項目,資料交易中心可以有效促進多源資料流通共享,助力企業發展和經濟增長。

3.圍繞産業鍊,以資料鍊為先培養人才鍊,做好人才發展體系改革創新,在優秀人才"第一手棋"下。推動網際網路、大資料、人工智能和實體經濟的深度融合離不開人才建設,人才不僅是推動産業發展的最大動力,也是制約産業發展的最大瓶頸。一方面要結合高新技術發展特點,加快人力資源體制改革,加快形成具有比較優勢的人才培養體系,促進資料鍊各要素的生命力。另一方面,要依托重點行業資料叢集優勢,建構大資料與實體經濟深度融合的國家級平台,建構資料鍊應用"水庫",為産業鍊發展"引擎"做好準備。第二,打造"國家資料大學",為人才創造"新磁場"。以"産業鍊-資料鍊-人才鍊"有機關聯為目标,打造具有全球視野的世界一流"國家資料大學",将網際網路、大資料、人工智能和實體經濟界定為國家重點學科,強化基礎理論研究水準,提高中高端消費領域的研發水準, 創新引領、綠色低碳、共享經濟、現代供應鍊、人力資本服務,造就一支公平、公正、有利于科技創新的科研人才。吸引全世界的人才前來。第三,完善服務機制,激發人才創造力。利用資料鍊發現和發現制約人才作用的現實沖突和突出問題,以健全的服務機制為切入點和重點,為各級人才提供"代理""一站式""全天候"服務,深入推進企業股權、紅利激勵等機制措施, 讓人才為網際網路、大資料、人工智能、實體經濟的深度融合注入新的動力,激發和釋放人才的創新力量和創造力,最大限度地發揮産業鍊、資料鍊、人才鍊的活力。

五、結論

本文以建構現代工業體系的基本理論和十九屆四中全會為基礎,結合地方研究和理論探讨,從産業經濟學和技術創新經濟學的角度,總結了資料要素與數字工業化、産業數字化、全要素資料化等其他産業要素的協同機制。希望本研究能為工業界和學術界的相關工作提供有益的參考。

(作者:王建東、童楠楠,國家資訊中心大資料發展部,發表于《電子政務》2020年第3期)