如果現代文學有記憶,就不應該忘記1977年的北京。

在那尚未消散的冬天,當我們的目光越過西邊單面的白黑字牆,或者清朝街道小巷裡的那些小巷時,春日的暗流已經開始洶湧澎湃,一座文學小鎮,即将在這裡升起。

春風融化,來自北京出版社,其主編王世民在十月份萌生了辦刊的想法。

入住濟南飯店後,他在日記中寫道:"10月17日,到濟南開會;

沒有人會想到,這本名為《十月》的傳奇刊物很快就會見證一個新時代。

像當時的大多數文學出版物一樣,自發組織的并不多,幾乎所有的雜志都有出版背景,十月也不例外。

時任北京出版社文藝編輯室主任的王世民在與同僚張守仁聊天時,萌生了創辦一本書的思路。

文藝工作者的熱情在十年的動亂後爆發,大家一緻同意,在名字的讨論中,皇帝的紅色文化,很自然地想到十月革命,在後續的一期中,編輯部解釋了十月的名字:

"因為'十月'在人類曆史上閃耀着異常明亮的光芒......1949年以來,北京的十月花、十月紅旗、十月鑼鼓成為革命人民勝利和喜悅的象征,"四人幫"一舉被粉碎。"難道整個國家都把十月當作我們的驕傲嗎?"

名字必須是,剩下的問題就是球隊和選秀。

團隊是臨時抽簽的,文藝組被簡單地分為小說、短篇小說、詩歌和歌唱藝術以及文學理論四個組,從業人員直接來自文藝編輯室。

王世民與曾在《人民文學》編輯部工作經驗的張仲軒、張守仁、肖德勝一起,成立了原十月編輯部。

這支子,手稿成了最後的路障,當時"十月"不像今天,手臂上聚集了一群人,與張仲軒後來表示,當時的文藝圈,"起初暖冷忽熱",寫作的人并不多。

再加上時間有限,無法在全國範圍内稿件,隻能在"北京圈"裡面的篇幅,北京出版社的幾支筆和作者也"赤裸裸",很多編輯都準備了自己的稿件投稿,比如金和曾《雅克莎》、吳光華的《強歌行》......

1978年,《十月》創刊号正式發行。

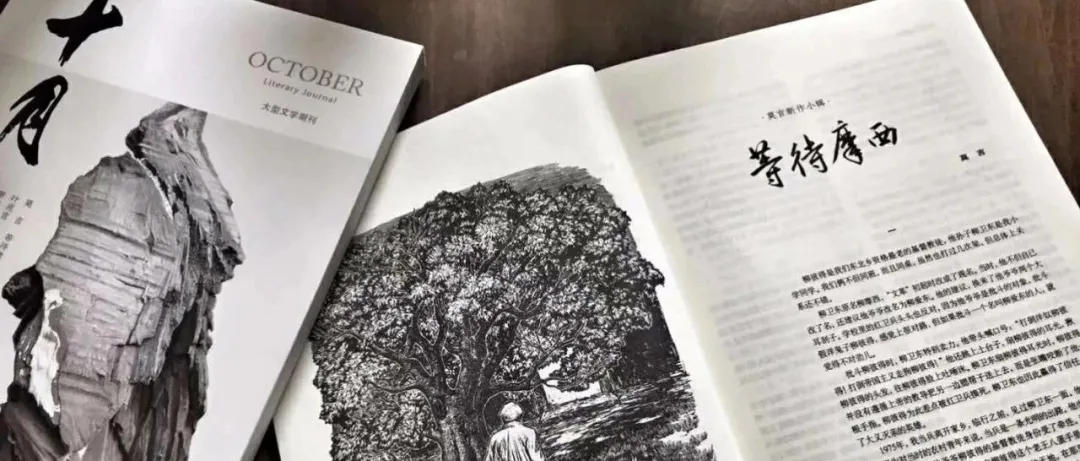

封面是淡白色的底部,帶有美麗的春花,紅色的"十月"兩個大人物正在尋找中央新聞電影制片廠的工匠李華進。

在創始編号"東西方"的目錄中,我們仍然可以找到後來在文學界閃現的名字。

劉新武也是北京出版社青年組的編輯,他遲遲沒有在人民文學雜志上出版他的處女作《校長》。

這部小說最初直到1978年初才出版,但提前讀過小說的張仲軒已經讀完了原著,并敏銳地意識到劉新武和他的"班主任"會在文壇引起轟動,當有機會找到"内部同僚"劉新武時,他預訂了《愛的位置》的新稿。

事實證明,張仲璇的目光都放在火上,《愛的立場》在經歷了十年的動盪後,成為了第一個公開討論「愛」的題,相當有影響力的時代,一旦出版,突然吸引了無數讀者。

"這是我人生的亮點,"劉自豪地說。

在後來的故事中,我們都知道劉新武的鏡頭紅與《十月》編輯部的眼神金,已經成為文壇的好故事,劉新武在随後的幾年裡也成為了《十月》的長期合著者。

(《疤痕文學》代表作家:盧新華、劉新武、王亞平)

另一個與十月結緣的人物是謝冠。在是否要處理"文學理論"的問題上,大家一緻決定先開,成立"學與學"欄目,并得到了北京大學漢語系的支援,這也讓未來北京大學中文系主任謝冠與《十月》有着不可分割的關系。

還有一個有趣的插曲,在雜志的創作中,其實《十月》本身并沒有一個正常的期号,是以隻能發行這樣的"系列叢書",已經連"出版的話"都寫不出來,隻能用"編者的話"來代替。

不難看出,麻雀雖然小而髒,但有時隻能是一種視覺,那個時代更是觸動了河對岸的石頭。

最早的10月,就連自己的定價和銷量也不清楚。

整個1978年,《十月》數了一下最初的發行号,一共隻有兩期,到了第二年,慢慢嘗試做季刊,做了四期,到新華書店銷售,每頁的頁數相差很大,從200多頁到400多頁,價格也在1元到1.5元之間徘徊。

造成這種情況的原因,一方面是因為稿件不好,另一方面是因為裝置差,隻能手工引線式排版,時間很長。

而當時出版社之間都是"限量供應"的紙張,唐塘北京出版社,一年的總用量隻有1200噸。

1978年,《十月》連發了兩期,對"吃"全出版社10%的卷量,是以編輯部隻能存錢。

但正是這種從未涉足的開創性過程賦予了《十月》獨特的魅力,這與其他雜志不同。在文學期刊界,有一句非常有名的話,就是"十月"和"花城""當代""豐收",叫"四花"。

《十月》憑借其大膽,被冠以"刀與馬"的稱号,很好地表明了該刊物在1980年代的獨特性。

在1979年10月号上,編輯部大膽地把劉克的《飛天》放了出來,這是一件相當困難的事情,用張忠軒的話來評價《飛天》可以說是第一個觸動高層上司腐敗特權的小說,大吃一驚。

這部小說直接暗示了動蕩時代的力量,引起了廣泛的社會反應,是以被列為"五毒草"。

就這樣,我們後來熟悉的大量作家和作品在十月份被發掘出來,并在十月份出版。

像鄧有梅的《追隊的女人》劉少軒的《花》(後來選入高中教科書)、賈平草的《花》、張傑的《重翅膀》(後來獲得毛墩文學獎)、衛曦的《第十彈孔》、張顯良的《大地之愛》等等。

這些名字最初出現在現代文學史上,象征着青春、活力和在混亂開始的20世紀80年代初突破一切的勇氣。

正是這樣一群"青年人"和"十月"共同成就,以"廣正偉"文學開響了第一槍,隻有那時"開拓者"和"寫真話"。

從某種意義上說,十月為那個時代的文學思想打開了一扇門。

到1980年底,在1980年代初,《十月》扛起了"文學回歸自我"的旗号,連續幾年穩定銷售50萬冊,向"當代"和"花城"施壓,成為當時無可争議的文學刊物之王。

時間不見了,醒來,我們突然發現,1978年的10月,已經是40多年前的"十月",也是在時代的潮流中,走過了近半個世紀的曆史。

對于十月本身來說,"揭開病人的面紗,引起人們對治愈的關注"的雄心壯志當然不是一帆風順的。

但幸運的是,他們和編劇們在對方的支援下走到了一起。

我們欽佩年度文學雜志,不僅僅是因為它們自己的銷量和背後的著名作家,還因為它們獨特的文學持久性和品味。

1985年後,随着"疤痕文學"的興起,《十月》開始顯得逐漸衰弱,并逐漸被《花城》等超越。

但《十月》仍然堅持自己對現實主義的了解,這是一種現在很難看到的文學時尚。

即使在1990年代,面對動蕩的"廢都"(以前的文章已經翻白眼,不再重演),面對1990年代近乎天價的一百萬罰款,《十月》和它後面的北京出版社扛着一切。

正如後來賈平草感慨地說:"文學有自己的規律,文學有文學的大真理,要堅持文學的品質",這種品質立足于真正的文學,或許就是"十月"經過千帆奮戰,笑到現在的原因。

(賈平草祝"十月"40周年)

今天有辦法擺脫純文學嗎?

這個宏大的命題,或許不能用一本《十月》來回答,但當我們走進書店,在書架上瞥一眼十月時,我們或許會想起北京大學中文系謝冠在對《十月》的評價中所說的話:

"我們堅信,在某個時候,因為一個機會,文學和時代會再次摩擦,重新創造出耀眼的火花。這是我們的祈禱和期望。"

作者 嚴晨旭

原創作品©️送出指南