本文發表于2019年第40期《三聯生活周刊》原标題《宗裕:不寫對不起的曆史》,嚴禁私人複制,侵權必須查處

記者/艾江濤

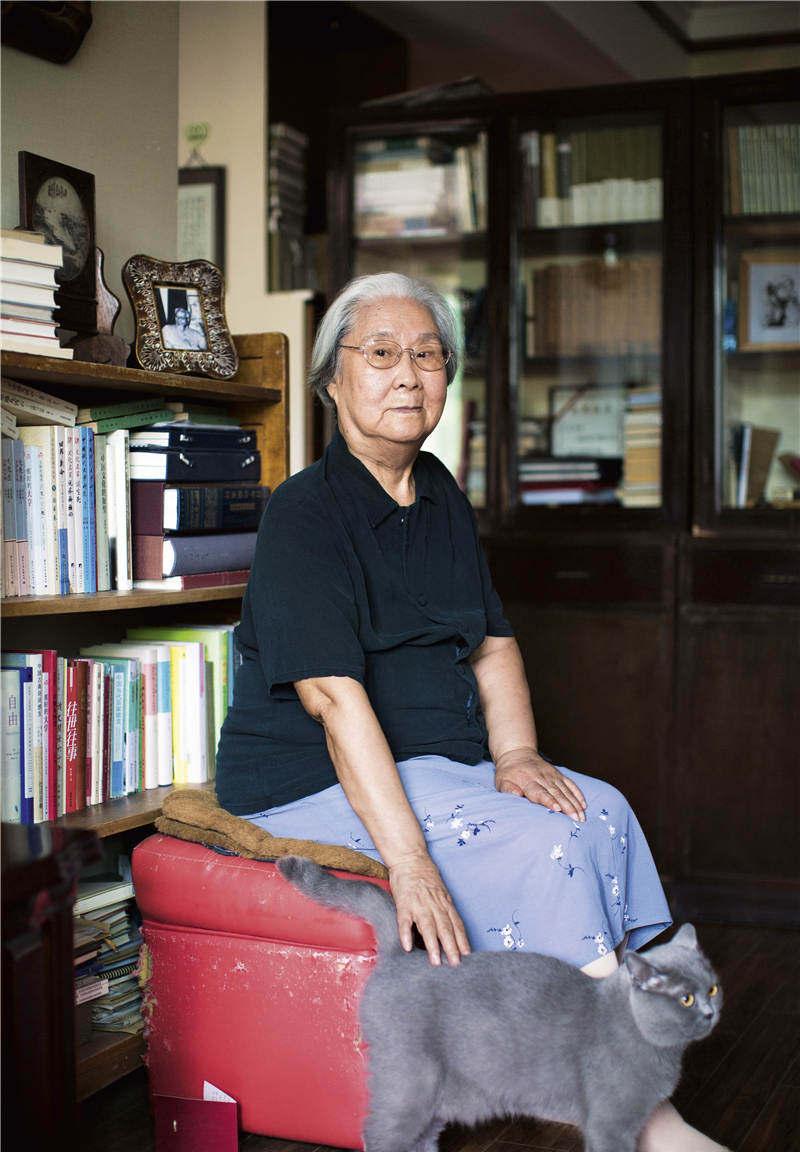

宗宇(攝影:黃宇)

孤獨的長跑

在他90歲生日之前,宗裕終于标志着他的四卷小說《野葫蘆語錄》的最後一次結束。此時,距離她開始寫這部小說已經過去了32年。

"一個人必須說很多事情,然後保持沉默。在小說《北歸》最後一卷的後記中,宗裕借用父親馮有蘭的一句話,告别了她經曆和寫作的歲月,以及書中陪伴她多年的人物:"幾百年來,中國人一直在十字路口掙紮。一直以為進步,其實是繞了一圈。還有很多事情需要奮鬥,還有很長的路要走。我要說再見。"

對于那些熟悉宗澤創作之旅的人來說,這段忏悔在漫長的奔跑之後,帶來了難得的平靜和解脫。《野葫蘆導論》的創作,常常讓人想起馮有蘭晚年聽寫的七卷本《中國哲學新史》。當時,宗琦在創作的同時,也花了很多時間去照顧體弱多病的父親。知情的親戚朋友說,馮老先生能夠完成這項偉大的工作,宗宇非常重要。馮友蘭一直愛着女兒,每次女兒過生日,都要為她寫一份人生結合。1990年,馮友蘭為女兒寫了最後一個環節:"魯廟靈光,賴家有守護神,不是唯一的文學傳播三;"其中一個"雙城",指的是"野葫蘆引語"的原名"雙城洪雪"。在她生命的最後時刻,我父親仍然關心她的小說。

從1985年開始寫小說《南都》第一卷開始,30多年來,宗裕經曆了父親的去世、丈夫的去世,以及幾大疾病。她的健康狀況非常糟糕,以至于她的視網膜上的幾次跌落幾乎使她的眼睛失明。從《西藏東》第二卷開始,一直是小說作者的楊晖告訴我,《野葫蘆》的最後兩卷半完全是聽寫的。

早在2017年底,《北歸來》初稿前五章發表在《人民文學》雜志上時,我就聯系了宗琦,因為她身體狀況波動,采訪不得不來回推。2019年6月底,在我位于昌平新城的家中,我終于見到了作者本人。

2012年,宗钊雍離開了他在那裡生活了60年的北大雁南南南園,也就是宗锽文著作中的"風",搬到了偏遠的昌平郊區。簡約典雅的客廳被一排書架一分為二,沙發後面的牆上是她父親1976年為她寫的詩:"一千首高山水、月亮、酒的詩。在保姆的幫助下,宗羽出來了。她一坐下,就說:"我這隻眼睛的視力是0.02,另一隻是完全失明的。我一直很知足,也能看到藍天、綠樹。"

不知怎的,現在的宗羽讓我想起了《野葫蘆語錄》《南都》第一卷中那個八九歲的少女,有着作者的明顯印記。1937年盧溝大橋事件爆發時,九歲的宗薇還是父親身後的小女孩,時任清華大學文學院院長。整部小說都以小便和她童年記憶中的重大曆史事件開始。從此,南渡、東藏、西三、北歸,貫穿于抗日戰争的全境叙事,都是關于像她父親一樣的知識分子群體,是聯合國西南大會知識分子群體的經曆和思考。當然,宗俊昊的要求更大,她想為那一代人、那個時代書寫曆史。

像許多小說家一樣,宗钊璋厭惡的是,讀者會把小說的人物故事和真實的人事數字放進座位上。她總結了自己"重新混合、提煉、調和"的方法,并引用了澳洲作家托馬斯·基内利(Thomas Kineally)在小說《王國》(The Kingdoms)扉頁上的話作為回答:"這部小說不是真實的。如果有任何線索,筆者希望它們與任何個人事務無關,而是與澳洲靈魂的特征有關。"

"'野葫蘆'的想法在20世紀50年代開始醞釀。勝利後不久,我覺得我們應該寫下我們整個抵抗戰争。因為抗日戰争太大衆動員了。全體人民普遍動員起來,自發地、真誠地保衛自己的國家。但是沒有寫過,一方面總是覺得寫不好,另一方面,外面總是忙,很多事情,或者環境不對勁。"宗說。

從釀造到寫作已經30年了;為什麼宗廷如此執着于那段曆史和小說?

說到這裡,比她小六歲的宗和王萌在1950年代開始寫作時成名,然後在文化大革命後又寫了一遍。王萌1956年出版了短篇小說《一個來自組織部的年輕人》,宗偉于1957年出版了《紅豆》,兩人都是兩人的早期代表。早在1948年,剛從南開大學外語系轉入清華大學外語系的宗偉就出版了她的第一部小說《又名。C",在天津大公報上,但"紅豆",1957年發表在人民文學上,為她赢得了最初的聲譽。

"大約在1948年,整個社會動蕩不安,不斷變化。有些人要離開,有些人要留下來。《紅豆》講述的是一對大學生戀人在那個大時代做出不同的選擇。經過60多年的光影,再一次談起這部小說,讓宗羽想起了王萌的一句話:"我讀的是《紅豆》,讀的是滄桑。"

也許隻有那些經曆過那個時代的人才能了解那個時代是什麼樣子。無論如何,曆史的滄桑似乎一直是宗澤小說的永恒主題。無論是早期的紅豆還是文化大革命後的我,我是誰?《弦上的夢》《三石》,包括後來的《野葫蘆》,都是這樣的。

在很多評論家看來,宗羽屬于作家的"本性",這也可以從她對小說的了解中看出:"因為寫小說,隻有真情。熟悉王萌和宗钊文的楊昕說:"王萌是語言天才,他的語言天賦不是誰能追上來的。他寫了同義詞,一頁紙寫得很大,比馬可留下來的多;宗钊對這部小說的感情是不言而喻的。她和她的父親和哥哥都經曆過一段民族曆史,她覺得寫出來是她的責任。這種責任感非常純粹,發自内心。作為見證了宗澤30年寫作的負責任的編輯,我對她有這樣的情感。"

20世紀80年代,宗琦開始創作《野葫蘆介紹》,正是時任人民文學出版社社長的魏俊義,促使她開始寫這篇文章。1984年,宗钊棣參加了在煙台舉行的人文學會小說會議。魏俊義說,你應該寫一個長篇大論。我說我想寫,我對此想了很多。後來開始寫作,人文學會請來了一位負責的編輯,當時是王小平。我寫了一章,她拿了出來,和人文學會當代文學主管副主編李淑光一看,建議,我再寫一章她拿來。可以看出,他們對小說非常重視。"說到這過去,宗宇還是記得很清楚的。

大葫蘆中的世界

在《南都》第一卷的後記中,宗钊解釋說,整部小說的名字原本是寫成《雙城洪雪》,經過很多朋友不喜歡,就改成了"野葫蘆介紹"的原意思路。

小說的标題反映了宗澤的曆史觀。她曾多次解釋說:"我寫小說,經常遭受曆史的折磨。曆史是愚蠢的,它取決于别人說話。我對此表示同情。但是我寫了一本小說,裡面有很多錯綜複雜的未知,是以事情,真的是"葫蘆不知道賣什麼藥"。人們并不真正知道曆史是關于什麼的,他們隻知道曆史是關于什麼的。是以生活,曆史都是"野葫蘆",沒有辦法說得太清楚。那麼為什麼要"引用"呢?因為關于曆史,我不能說三件事,我隻能說一個向導,帶領自己去看曆史,看看人生的百種狀态。"

1985年開始寫《南都》時,宗钊仍然擅長閱讀和寫作,沒有任何障礙。1988年,小說問世,《南都》成為她全集作品中唯一一部有完整手稿的書。小說講述了明倫大學曆史學教授孟偉的經曆,他在抗日戰争爆發後穿越南方的昆明。曆史上,北平于1937年7月29日倒台,清華大學、北京大學等學校南遷,1937年11月1日,清華大學、北京大學、南開大學在長沙共同建立了一所臨時大學, 1938年,全國西南大會在昆明成立,其中1938年4月至8月,全國人民代表大會、法學院的人民代表大會生活,一切盡在眼前。

據張曼玲在《聯合國西南聯大》上的記錄,當時,聯合國大會師生們把這條路線,主要分為三條路:第一條路線長沙經過粵漢線以南的廣州,到香港,再乘船到海防、越南,再由跨越南鐵路到昆明的路線,通過雲嶺公路, 柳州進昆明,第三條路是沿象嶼路腳步進入昆明,即包括溫一堂、袁福麗等教授在内的著名"山峪旅遊團",由200多名師生組成,徒步1600多公裡。抗日戰争期間,馮友蘭從長沙陸路經過,家人從北平經水路前往雲南,在那裡他會見面。

雖然宗钊不同意以正确的數字進入閱讀,但現實是,在閱讀整個"野葫蘆語錄"時,很難不将那個時代與那些人進行比較。在《南都》中,面對抗日戰争,校園裡的孟偉感慨地說:"我這一代的學生,為了預告。相比之下,7月7日事件後,清華大學實體系的吳有辰教授和哲學系的馮有蘭教授在夜間相約在學校巡邏。呂清飛的小說帶有祖父任志明的影子,也讓人想起了著名詩人陳三立,他在北平市休息前夕因拒不吃飯而去世,清華教授陳玉可的父親。

然而,對于當時9歲的宗偉來說,驅動叙事的内心情感依然是清華公園B旁的溪流和螢火蟲,北平市的小吃和大茶壺,當然還有孟子,還有他哥哥去店裡為父親的石印《新科學》手稿的情況。陳玉科的筆"南都應該想過去,北都要回過頭來害怕出生"的痛苦,融入宗羽的小說《悲傷》中:"兩個孩子沒想到會花這麼長時間才能回去。那時他們已經長大了,美好的童年已經一去不複返了,隻能變成藏在心裡的記憶。飛翔的螢火蟲是遙遠的夢想,已不複存在。"

1990年,父親去世,宗裕本人患重病後不久,《藏東》第二卷就被推遲到1993年下半年。從1996年開始,宗的眼病惡化,《西藏東部》後半部分的寫作全部聽命。

Zong向我回憶起寫作過程:"我口述,助手打字。在寫《東藏》和《西行軍》的前幾部分時,眼睛也能看到一點。在某個階段,我用了兩台電腦,一台在這裡玩,一台在電腦上玩,變成了一個大詞,我在電腦上可以看到。後來看不見,大字看不見,性不看。她稱自己的寫作為"滾雪球",并"先寫一個粗略的想法,然後慢慢地把它加到自己身上"。我看不見,是我的耳朵知道我以前寫過什麼。隻能邀請人讀,讀讀,反複改動。

《西藏東部書》主要講述了大會教授在昆明期間的生活。他們生活在警笛聲中,堅持教學。在物價飙升的情況下,大學教授的家人不得不做一些副業補貼,梅夫人做了一種被稱為"鼎盛蛋糕"的零食。熟悉那段曆史的人,總是對宗澤的小說有一種心。

當時,宗锺是大會的學生。她還記得在學校背誦賀啟芳的詩《我為男生女歌》。在記憶中,當時父親總是很忙,上課、開會、演講、在家寫文章,和孩子聊得很少。有一次,她走在文林街上,在大會上見到了文學教授羅昌培,問她:"你爸爸今晚說的是風,你要去嗎?"宗說,她不夠好聽專業的學術報告,但正是因為她的記憶力,她對父親的演講印象深刻。

《東藏》出版後,學者陳平原在《宗裕的'往事風'》一文中,比較了聯合大學學生對這段曆史的文學創作:"路橋的小說聚焦于'青年想象',王增璇的散文更'文學趣味',宗昱,我以為相當'史學家意識'——其長篇高尚、大膽......我想在中國,能寫抗日戰争的作家很多,能寫抗日戰争中大學生活的作家也很少。《東藏》2005年獲第六屆毛墩文學獎。這部小說的很多卷都沒有全部完成,在毛澤東獎中極為罕見。

對于宗锺來說,寫作過程中最困難的部分是《西征》的第三卷。據張曼玲統計,縱觀抗日戰争時期,參加聯合國大會的學生人數不僅有832人刻在西南聯合國大會紀念碑上,而且已經達到1100多人,占大學生總數的十分之一。1942年是抗日戰争史上極其艱難的一年。1942年1月,6萬日本軍隊進攻緬甸,企圖切斷坨緬高速公路,在渡口被切斷後,中國遠征軍進入緬甸戰争,由于遠征軍中初級幹部和特種部隊嚴重短缺,盟軍來到中國急需翻譯, 國民政府發起了知識青年軍運動,當時有"一寸山一寸血,10萬青年10萬軍"的口号。大批大學生都是在這種背景下發生的,宗裕的《西進軍》描述,是聯合大學兒子進入緬甸戰争那段時間的曆史事實。

在軍隊缺乏實踐經驗的情況下,宗澤隻依靠從四面八方收集的材料。幸運的是,宗的弟弟馮忠寮曾是一名軍人。1943年,西南聯合國大學機械系二年級學生馮忠遼自願加入遠征軍,擔任翻譯。為了獲得更多細節,宗钊讓遠在美國的哥哥一遍又一遍地告訴她這一年的事情。為了寫出與戰争有關的好故事,她還向現役朋友征求意見,并得到了熱情的幫助。

不過,紙張必須很淺。1988年,宗裕前往滕沖。"當時,昆明文化局給我送了一輛車,還有一個同伴。我去了寶山,松山,滕沖。在滕沖的國家公墓裡,有無窮無盡的士兵墓碑。我認為這些都是非常年輕的人!我獨自一人在那裡哭泣。當我回來時,我覺得我有底部。"

2008年,80歲的宗琦完成了《西行軍》的寫作。完成《北回歸》最後一卷的計劃變得更加緊迫。與前幾卷相比,《北方歸來》的寫作是她在抗擊疾病方面完成的更多。楊晖清楚地記得,當《北歸來》寫到大約三分之一的時間時,宗琦因為腦出血被送進了醫院的ICU病房。"當我到醫院時,她告訴我,如果她不會寫,如何處理初稿的這一部分,感覺有點像忏悔。當時,我也很擔心,不知道她能不能繼續寫,隻是安慰她什麼都沒,别擔心。"

出乎所有人意料的是,宗羽不僅活了下來,還堅持要寫整部小說。不僅如此,在寫完聚焦1949年新中國成立史的《北方歸來》之後,她還寫了《葫蘆》,簡要講述了主人公後來的命運。在香港中和出版社出版的五卷四卷版的全文中,《龍頭葫蘆》附在《北歸》上,一起發行。

與之前的小說相比,《北回歸》的叙事風格是一緻的,偶爾略顯支離破碎,讓你可以想象創作的艱難狀态。盡管如此,宗钊的風格依然豐富,人物的故事依然搖擺不定。楊曦在談到小說的一些情節時,不禁歎了口氣:"她有很多東西很神性。比如魏炜子和鑷子一步一步的組合,寫得很紮實,也很浮動,很浪漫。出身、經曆、性格完全不同,兩個人如此相愛,重慶舞蹈上衛兵飄浮,與騾子交換心。在頤和園佛亭扇面寺的小院子裡,兩人奇異的婚禮。碧初和玉初在騾子的外套上縫制了一些金、銀和首飾,因為曾經像公主一樣的鑷子跟着守衛來到解放區,過着完全不同的生活。一般來說,這種組合令人難以置信。但這些都不是想象出來的,才能在生活中找到根基。"

馮友蘭和宗裕的父女(攝于1988年)

講述曆史

在宗棣晚年,如果說《野葫蘆介紹》是文學創作的主軸,那麼她寫了很多回憶,紀念父親的文章,就成了人生的另一個焦點。"我要把自己的經曆寫下來,發揮一點積極的作用,"宗說。

父親對宗裕的影響是顯而易見的,《野葫蘆》中的孟薇在某種程度上是他父親的化身。在那個民族反抗的時代,馮有蘭不僅在擔任西南文理大學院長一職,在忙着教學、講課、教學,還寫了足夠多的著作,建構了其哲學體系的"正元六書":"新科學"、"新理論""新世界訓練""新原創""新原創""新原創""新知識"。在《三松堂自律》中,馮有蘭這樣總結自己在抗日戰争中的著作:"起起伏伏并沒有阻止我寫作。民族的興衰和曆史的變化給了我很多啟示和鼓舞。沒有這些啟示和靈感,書就無法寫。即使它被寫出來,也不是那樣的。事實上,這六本書隻是一本書,分為六章。本書的主要内容是對中華民族傳統精神生活的反思。"

是什麼讓馮有蘭留在了曆史上,以及他在1946年大會解散時寫的西南大會紀念碑的銘文。在這篇題詞中,馮友蘭從中國曆史地理的獨特性出發,表示三校聯手後,"合作無窮無盡,學術自由的規模,外國民主堡壘的稱号",最後落到了幾個南都的曆史,"我的人民換了第四艘南渡,是在不到十年的時間裡, 工作完全恢複,信中不悼江南,杜福西接北。它仍然感覺像書中的一塊石頭。

在宗钊的記憶中,他的父親是一個經常陷入冥想的人。抗日戰争爆發後,清華大學的幾位教授從長沙搬到昆明,經過南關鎮,馮有蘭碰到一堵牆時手臂骨折。金月軒曾經提到過這段過去,當時他和宗镛開玩笑說:"當時,司機告訴大家不要把手伸出窗外,要過城門。其他人都很快照,隻有你父親聽了這話,那麼想想為什麼不能放在窗外,放在窗外和不窗外的差別是什麼,它的普遍意義和特殊意義是什麼。沒有完成,已經骨折了。"

在采訪中,宗還給我講了一個關于我父親的笑話:"'文化大革命'的時候,我們家被分了出去,全家住的是一個房間,很擁擠,爐子在院子裡。我當時住在城裡,有一次回家,媽媽說今天要做餃子。當餃子準備好煮熟時,它們就不見了。你說餃子在哪裡?經過半天的搜尋,我發現父親坐在餃子上,他沒有意識到自己坐在餃子上。"

馮友蘭晚年,宗緯不僅照顧父親的生活飲食,還照顧他不可或缺的秘書和管家。1982年9月,宗钊陪同父親到哥倫比亞大學攻讀榮譽博士學位,在等待飛行的同時,詩意的父親寫了一首關于他生命中最重要的三個女人的詩:"早年,他和母親一起學習,中年時,他的職業生涯中有一個好妻子。遲到了才得到女兒孝順,幫我飛在雲中。"

無論是寫小說還是回憶,宗锺總一直秉持着曆史學家的意識。然而,她的觀點要低得多,"曆史隻能書寫曆史"一直抱着恐懼和擔憂。相比之下,寫童話故事似乎更自由。早年,她寫了一系列童話故事,如《總鳍魚的故事》。"我仍然有各種各樣的想法,"她在說再見時告訴我。我仍然想寫童話故事,但我必須看看我的身體。"

(本文參考了馮有蘭的《三松堂自律》、宗裕的《講述曆史:我父馮有蘭》、《老事與新事物——我父馮有蘭》、張曼玲的《西南聯合國》等著作撰寫。感謝李輝和孟慶軒在采訪中的幫助)

<h1>有關更多亮點,請參閱新一期Oracle,請單擊下面的産品卡進行購買</h1>

#pgc-card .pgc-card-href { text-decoration: none; 大綱:無; 顯示: 塊; 寬度: 100%; 身高: 100%; } #pgc-card .pgc-card-href:hover { text-decoration: none; /-pc Styles/.pgc-card (box-size:border-box; 高度: 164px; 邊框: 1px 實心#e8e8e8; 位置:相對; 填充: 20px 94px 12px 180px; 溢出:隐藏; } .pgc-card::after { content: " "; 顯示: 塊; 左邊框:1px實心#e8e8e8; 高度: 120px; 位置:絕對; 右: 76px; 頂部:20px; } .pgc-cover { position: absolute; 寬度: 162px; 高度: 162px; 頂部: 0; 左: 0; 背景尺寸:封面; } .pgc-content { overflow: hidden; 位置:相對; 上衣: 50%; -webkit-transform: translateY(-50%); 轉換: translateY(-50%); } .pgc-content-title { font-size: 18px; 顔色: #222; 行高: 1; 字型粗細:粗體; 溢出:隐藏; 文本溢出:省略号; 空格:不換行; } .pgc-content-desc { font-size: 14px; 顔色: #444; 溢出:隐藏; 文本溢出:省略号; 頂部填充:9px; 溢出:隐藏; 行高: 1.2em; 顯示: -webkit-inline-box; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; } .pgc-content-price { font-size: 22px; 顔色: #f85959; 填充頂部:18px; 行高:1米; } .pgc-card-buy { width: 75px; 位置:絕對; 右: 0; 頂部: 50px; 顔色: #406599; 字型大小: 14px; 文本對齊:居中; } .pgc-buy-text { padding-top: 10px; } .pgc-icon-buy { 高度: 23px; 寬度: 20px; 顯示: 内聯塊; background: url(https://lf3-cdn-tos.bytescm.com/obj/cdn-static-resource/pgc/v2/pgc_tpl/static/image/commodity_buy_f2b4d1a.png); }

三重生活周刊,2019年第40期 1057 Oracle ¥15 買入