電影《蛇》。

法國電影《蛇》在一代中國電影觀衆的記憶中占有特殊的地位。它既不是永恒的經典,也不是人們不斷回顧、重播或寫入電影史的典範。它也不是那種代表一個時代的電影,每次播放,都會喚起一代人的集體記憶。當然,這不是那種被遺忘的電影,如果你問1970年代之前出生的中國粉絲,許多人仍然對30多年前制作的老電影印象深刻。你可能不記得故事情節,但當你談論1980年代令人難忘的翻譯時,你會想起還有另一部法國電影,Snake。

一、國際生産的"冷戰"時代

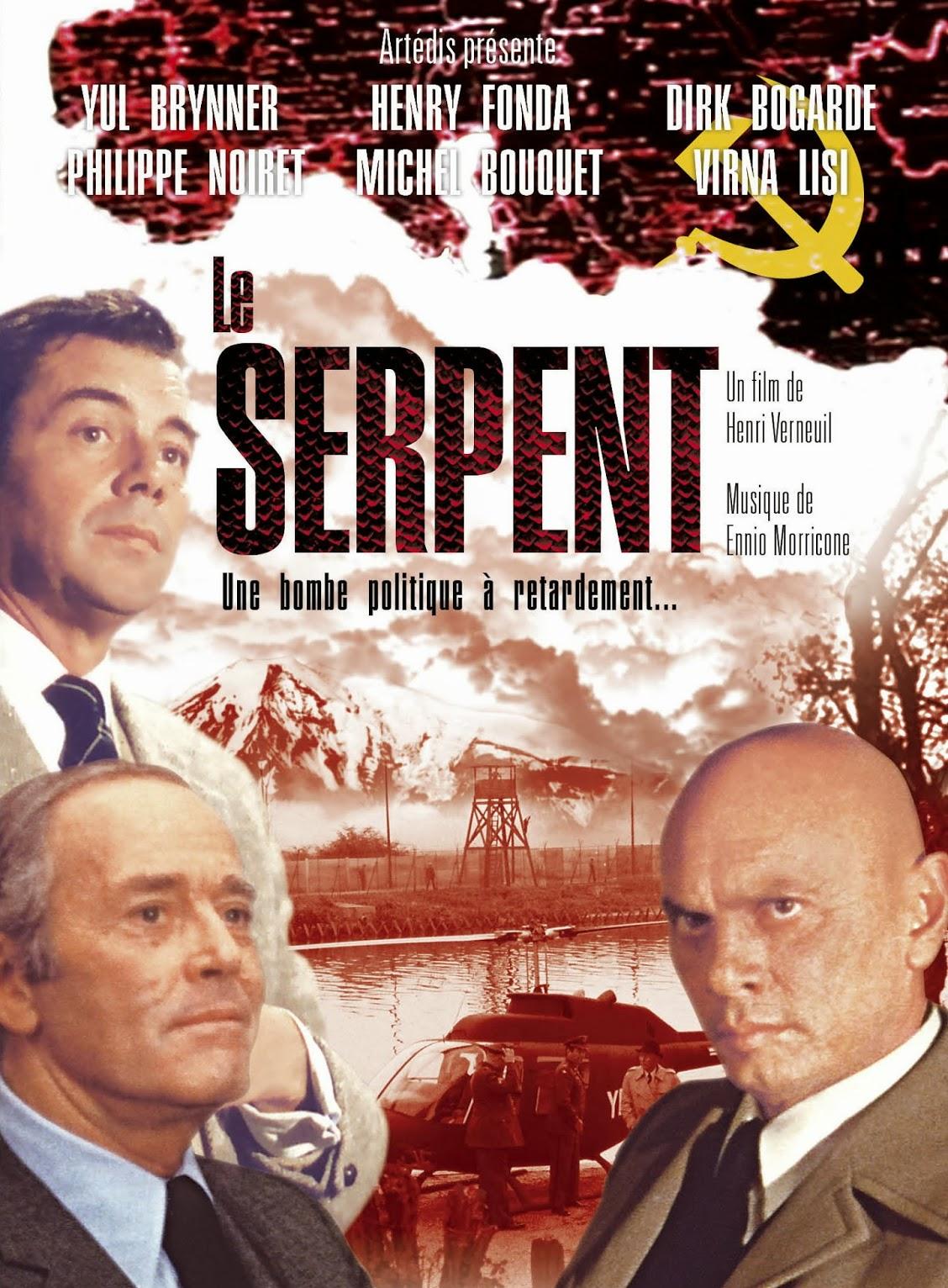

這部1973年的電影由法國公司Labete制作,在法國電影史上沒有留下深刻的印記,幾乎沒有研究,評論也很少。它還因進入美國電影市場而聲名鵲起,當年在北美上映時,它的标題改為"來自莫斯科的夜間飛行"。事實上,這部電影是為美國觀衆量身定做的。法國導演亨利·韋爾内伊(Henri Verneuil)為這部電影提供了強大的好萊塢明星基礎,由亨利·方達(Henry Fonda),尤爾·布林納(Yul Brynner)和德克·博加德(Dirk Bogarde)主演。再加上法國明星菲利普·諾伊雷主演的著名電影《老槍》,運用了英語、德語、俄語四個漢語,故事空間跨越了蘇聯、法國、美國、英國、德國等政治和地理強國的邊界,在那一年可以說是一部真正的國際化作品。但美國影評人的反應一直很溫和,關于《蛇》的文字所剩無幾,我問了美國老一輩影評人,他們對這部電影印象不深。

但它對中國觀衆來說意味着不同的事情,在1980年代國中國大陸推出了《貪吃蛇》,剛剛在當年頗具影響力的雜志《大衆電影》上以封面照片的形式發行。1982年1月,《大衆電影》發表了胡思生的文章《蛇的啟示錄》,被描述為對中國觀衆最大的啟示:"西方間諜機構的現代特工,聞所未聞,被普通人看到:從恐慌探測器到模拟發聲器,從各種各樣的竊聽器到室内閉路電視錄像裝置, 将成長并被揭示。我們不必做所有的事情..."顯然,當時《貪吃蛇》中展現出的"各種"間諜技術,讓中國人民大吃一驚,甚至讓"草叢中全兵"的風險也大吃一驚。的确,雖然《貪吃蛇》是間諜懸疑的一類,但有些圖像帶有大量的畫外音,煞費苦心地解釋中情局的測謊儀、混合錄音裝置、金屬材料分析儀、主電腦、竊聽裝置、圖像拼接技術,以及世界媒體的監控和報紙翻譯,讓觀衆大吃一驚。這部分電影的叙事風格與科教片非常相似,有些偏離了整體懸疑情節的拓展和推廣。難怪這部電影在國内上映之前,曾作為"内部電影"在外交、公安等政府機構上映。20世紀80年代初,我國的科技水準,以及外界認識的局限,"蛇"有點"科技含量",也有助于增加外交知識。但需要注意的是,這部電影在國内觀衆的接受度水準上,遠非現代科技"世博會"這個單一的層次所能涵蓋的,它是一個文化豐富的盛會,在"文革"和"新時期"兩個階段交替的曆史節點,它給中國觀衆帶來了電影作者意想不到的資訊。

本文從法國電影《起源》的背景入手,分析了作者的"意圖"與中國觀衆的"接受"之間出現了什麼樣的"扭曲距離"。同時,中國特殊的文化語境在20世紀80年代,如何孕育出原本沒有"新觀念"的電影。

二、地緣政治說明

測謊器

《蛇》的背景設定在冷戰的冰凍時代——1973年:第四次中東戰争爆發,世界石油危機,中國氫彈試驗,蘇聯勃列日涅夫政權全球擴張的步伐迅速加快,幹預,遠端控制阿富汗政府。法國導演亨利·維納(Henri Viner)在這個令人不寒而栗的時代制作間諜電影時,想傳達什麼資訊?一方面,蛇诽謗英國情報部門,并在英國的賬簿上給北約的防禦工事開一個洞。另一方面,向美國搖橄榄枝,承認美國在北約中的上司地位,希望美國了解法國從北約的任性退出,也讓法國在"冷戰"中孤立的局面自憐。這部電影是根據曆史背景,法國于1966年退出北約,因為強硬派總統戴高樂對美國和英國的"兄弟情誼"不滿,拒絕讓英國和美國主導北約。他認為自己是世界強國,是以他要求美國、英國和法國共同努力。它還需要一個條件:将法屬阿爾及利亞納入北約的防禦。美國對這個已經成為納粹仆人的屈辱國家充耳不聞。是以,法國決定退出北約,獨立防禦,單獨與中國合作。戴高樂自主的外交立場與法國的孤立和軟弱不相稱,這讓法國遭受了苦難。這部電影生動地描繪了當年的地緣政治:美國的霸權也是仁慈的,英國的邪惡,電影中的台詞稱其為"一籃子臭蘋果";影片結尾最耐人尋味的是,法國情報局局長呂西安·貝頓差點被英國間諜殺死,最後得到了中情局的了解,他用繃帶吊死了受傷的手臂,護送蘇聯間諜換取了美國飛行員,最後又為法國赢回了"自由世界"正義戰士的尊嚴。

這部複雜、驚心動魄、充滿故事感的電影在1980年代初對中國觀衆來說太難消化了。畢竟,中國剛剛開放,對國際政治的了解有限,曆史背景如此糾結,國際關系如此微妙,幾十年來一直抛向與世隔絕的中國觀衆,其效果肯定與今天看西方電影截然不同。一部以多種語言的法國電影為一條線,在很多歐洲國家拍攝場景,演員都使用國際明星,導演的目标顯然是瞄準國際電影市場。但我敢肯定,亨利·維納爾(Henry Vinal)永遠不會預料到他的電影會在中國上映,他也無法了解這對中國觀衆意味着什麼。

蛇的誘惑

《貪吃蛇》的叙事聚焦于法國情報局長伯頓,一部法國政治片的英雄,畢竟應該是法國人,但真正令人印象深刻的角色不是他。蘇聯駐法國大使館第二參贊阿列克謝·特奧多羅維奇·弗拉索夫上校和中央情報局局長艾倫·戴維斯是這部電影的亮點,這兩個角色為劇情的起伏做出了貢獻。影片開頭,弗拉索夫上校抵達巴黎奧利機場回家,突然沖到機場派出所申請政治庇護。法國情報部門立即意識到一條大魚被鈎住,總幹事貝爾登先生親自指揮審訊,以便從弗拉索夫先生的口中擷取有價值的資訊。然而,蘇聯上校拒絕說話,堅持要把他送到美國駐巴黎大使館。貝爾登用盡了這個把戲,但都沒有奏效,最後感歎道:"法國沒有錢收買叛徒。

中央情報局總部

鏡頭切換到位于華盛頓特區.C的中央情報局總部大樓,弗拉索夫上校設法欺騙測謊儀,獲得了艾倫戴維斯的信任。然後,他向中央情報局提供了豐富的情報,将克格勃置于北約的間諜網絡和磁盤中。令人難以置信的是,幾乎所有重要的西德将軍和法國情報官員都是蘇聯間諜。是以,北約内部調查和清洗開始了。一名西德進階軍官神秘自殺,法國情報局局長貝爾納多·貝爾登也被誣陷。這部電影以争奪叛逃結束,克格勃的任務與英國情報機構M16的進階官員菲利普·博伊爾密謀破壞北約的防禦。在發現中央情報局局長戴維斯之後,北約受到了沉重打擊。他所能做的就是給北約最便宜的補償,用弗拉索夫換戰俘。戴維斯和受傷的貝爾登一起,看着"邪惡"的克格勃上校越過邊境,從蘇聯抓回一名被俘的美國飛行員,因為暴露的蘇聯間諜一文不值。

這部電影嘲笑了1950年代的麥卡錫主義,當時共和黨參議員麥卡錫瘋狂地咬住中央情報局和美國政府,指責政府藏匿了數百名共産黨人,情報部門潛伏着大量蘇聯間諜,美國社會陷入了"紅色威脅"。1962年,好萊塢拍攝了《滿洲候選人》,将麥卡錫事件描繪成蘇聯滲透美國政府,操縱麥卡錫式的參議員,進行政治清洗以瓦解美國政治。這部電影被評為百年經典之一。

與滿洲候選人不同,這部法國電影是基于歐洲的間諜案,菲爾比和劍橋間諜團夥在1950年代和1960年代震驚了世界。第二次世界大戰前,劍橋大學的一群年輕人加入了英國情報局,但懷着共産主義浪漫的理想,願意為斯大林服務。直到1960年代,劍橋間諜團夥向蘇聯提供了大量北約絕密情報,他們才最終在莫斯科尋求庇護。影片《貪吃蛇》以這個主題為切入點,诠釋了整個北約内部鬥争和兩大陣營的情報"熱戰"。

四、"冷戰"與"冷戰後"間諜型

如果與當行的間諜電影相比,冷戰時期拍攝的電影《貪吃蛇》是相當獨特的。例如,影片的中心人物弗拉索夫與"冷戰後"的間諜形象有許多相似之處:個人資訊有限,沒有生動的傳記背景,任何戲劇沖突或反轉都會改變觀衆對他身份的看法。比如,從叛逃者到自由世界失傳的訣竅,突然變成了陰險的雙重間諜,觀衆随着劇情的迅速,改變了身份認同的心。但他是一個與冷戰後間諜電影截然不同的角色。"冷戰後"間諜的身份從頭到尾波動,他們一直是主流社會中的"他人",不屬于任何國家或政治共同體。比如美國電影《間諜》中的主人公傑克·伯恩(Jack Bourne),從一開始就失去了自己的身份,而整個劇情就是尋找身份的過程。《後冷戰》間諜片具有鮮明的反政治特征,間諜類片是全球融合的巨大引擎驅動,不斷疏遠觀衆與影片人物之間的政治身份。在"他人"與主流之間,在個人與社會之間,在異化與張力之間,在"冷戰後"的間諜電影之間解構了民族認同、集體認同與政治意識,構成了個人自由與流浪者的傳奇。在電影《蛇》中産生的"冷戰"的硝煙中,每個虛構人物的政治身份都是确定的,他們直接代表國家主權,主要角色是美國、英國、法國、德國四大情報首腦,突然化身為四大國家。方達在一部電影中扮演中央情報局局長艾倫·戴維斯(Alan Davies)和1953年至1961年擔任中央情報局局長的真實艾倫·杜勒斯(The Real Allen Dulles),這部電影以英國情報機構M16的間諜飛利浦(Philips)和劍橋間諜團夥金·菲爾比(Kim Philby)為特色,顯然有影射。

《蛇》鮮明的特點是時代感強,政治意義豐富,甚至在今天觀看"冷戰"鐵幕時仍能感受到陰霾和寒意。是以,電影首先應該定義為政治電影,其風格是現實主義的。其次,為了使用間諜片的類型,懸疑、驚險元素也增色不少。像許多間諜經典作品(如007)一樣,蛇的情節在城市空間場景中以全景方式展開:巴黎,華盛頓,慕尼黑,波昂,倫敦,莫斯科,但與冷戰後的好萊塢間諜電影不同。"間諜"的形象總是從一個城市快速切割到另一個城市,具有巴黎埃菲爾鐵塔,華盛頓紀念碑,林肯紀念堂,羅馬鬥獸場和倫敦大學鐘等地标的願景,向觀衆展示明信片般的風景,讓人們在沒有電影院門的情況下環遊世界。

蛇沒有出現在旅遊标志建築上,而特寫鏡頭捕捉了象征國際公權力的建築:愛麗舍宮,蘇聯駐巴黎大使館,中央情報局大樓,唐甯街10号和莫斯科紅場。圖像空間從不癡迷于華麗的環球旅行,而是癡迷于勾勒出冷戰的地理模式和《權力的遊戲》的路線圖。在流行型間諜電影的架構内,《貪吃蛇》依然試圖保持現實元素,再現了被兩個世界隔開的《鐵幕》、黑暗之間的戰鬥、權力的鬥争。或許,這部間諜片這種經久不衰的,其生命力恰恰來自驚悚片懸疑和現實主義兩個異質元素的互相碰撞,在碰撞、妥協中,發出了巨大的審美張力。

如果說間諜型是空間圖像轉換來增強現實感,那麼《貪吃蛇》到莫斯科的紅場,一個有意義的政治空間,視訊處理可以說是巧妙的。影片中的"自由世界"城市空間都是在現實生活中拍攝的,而紅場的螢幕隻出現在中情局大樓放映室的螢幕上。中央情報局與盟軍情報官員一起評估了蘇聯上校叛逃的謊言,並發布了一系列紀錄片:赫魯曉夫的紅廣場遊行和勃列日涅夫主持克裡姆林宮的黨代會。影片讓觀衆通過兩個螢幕"遠距離"看到遠方的敵人,讓觀衆有意識地意識到電影鏡頭的存在:紅場和克裡姆林宮都經過蘇聯宣傳機器的精心放映和處理。其效果是一種奇怪的疏離感:觀衆在觀看巴黎、華盛頓和倫敦時的"存在"已經消失,他們無法體驗到這個不合情理的"邪惡帝國"。對蘇聯上校形象的處理也是相似的,烏貝麗娜扮演的弗拉索夫隻有一張冰冷、沉悶的臉,沒有人能透過他的内心世界看到。這就是冷戰時期蘇聯人的面貌:隻有身體,沒有内心的感受,他們是冷酷的、殘忍的、不人道的、不講道理的、沒有經驗的。

雙屏

五、重建世界想象圖景

雖然導演亨利·維納爾(Henry Vinal)深思熟慮、細緻入微的電影語言傳達了他的思想,但他的辛勤工作在1980年代初的中國電影中可能不被了解。習慣于文革電影和第三世界電影的普通中國觀衆對西方間諜電影隻有三句話:他們看不懂。還是喜歡的,因為新奇、别緻、可以了解的感覺,《蛇》有太多的背景知識,新興科技和電影手段也令人眼花缭亂,是電影内涵豐富的,從中可以學到很多新的東西,是以我想再看一遍。

有意思的是,不久前,我在北京大學舉辦了《冷戰間諜電影》系列電影活動,放映、講解了這部電影,年輕學生居然覺得很難了解,原因就是"冷戰"已經太遙遠了。但在1980年代,中國觀衆正處于冷戰之中,他們感到"遠非如此"。這兩個不同的"遙遠",西方在1980年代初如此遠離我們,因為中國人對西方世界幾乎一無所知,是空間孤立造成的偏遠的結果。如今,西方文化與中國社會生活"親密接觸",距離感不見了,但"冷戰"早已不複存在,時間遠去幾乎被遺忘。

還有一個地緣政治因素,中國的"冷戰"年代在美國和蘇聯兩極之間搖擺不定。一極是蘇聯,曾經是"老大哥",像個兄弟。但中蘇關系,突然變成了"蘇戍帝國主義",成為中國人民"目前最大的敵人"。它的出現當然是可憎的,但多年來被蘇聯文藝、情感的中國觀衆與蘇聯逼近,至少它是"可感的"和"認知的"。電影《蛇》奇怪地處理了蘇聯的形象,在接受層面上,中國和西方觀衆的感受會不一樣。冷戰的另一極是美國,它是北韓戰争後最險惡的敵人,而中國人并不認同它。但随着中美建交和改革開放,這個敵人的形象開始模棱兩可,要麼是敵人,要麼是敵人,要麼是夥伴。改革開放之初,中國人對美國的一切着迷,希望了解為什麼這個年輕的國家如此富有和強大,但對此知之甚少。在整個20世紀80年代,法國、美國、英國、日本和德國的電影湧向中國電影院,電視螢幕将西方電影和電視作品帶到了成千上萬的家庭。大開眼界的中國觀衆,仿佛在看一部絢麗多彩的戲劇,雖然為時已晚,無法細細品味北約國家之間微妙關系的"蛇"表演,更完美無暇地了解導演在法國的尴尬處境,還是對美國,但其心情早早就被影評人胡思生說:是否了解, 這部西方電影将永遠"增長洞察力和啟蒙"。在"冷戰"的最後幾年,中國人在電影中逐漸改變了自己的性格身份,社會主義國家電影中的英雄們失去了光環,西方電影的人性深深植根于人們的心中,建構了未來理想的烏托邦。

間諜之橋

在我的記憶中,《蛇》也給中國人的生活帶來了一個"副産品",這是導演無法預料的。自1980年代以來,中國外交部越來越多地向海外轉移,随之而來的是頻繁的"叛逃"。每當我在當局聽到一份檔案,說某個"境外團體"從巴黎或倫敦機場叛逃時,蛇的開始就會出現在我的腦海中:秃頭的弗拉索夫上校在巴黎奧利機場的免稅店買了一瓶葡萄酒,悄悄地給店員塞了一張紙條, 然後沖進機場警察局,要求政治庇護。後來聽說,一些"脫北者"行為搞得一團糟,比如模仿電影,讓人感到激動和恐懼,還有蘇聯特工在中國四處遊蕩的鬼魂。到1990年代,該機構的檔案将其措辭改為"叛逃"到"離開",神秘感消失了。很快,"離開"的熱情就消失了,中國人通過合法手段成為"經濟移民"。如今,短短30年的時間裡,最受歡迎的已經是"海歸來",這段曆史從人們的記憶中淡出。

奧利機場叛逃

然而,畢竟"冷戰"改變了北約國家和蘇聯的命運,改變了蘇聯的解體,改變了兩個德國的統一。對于今天的年輕觀衆來說,就連"蘇聯"和"西德"這兩個詞都陌生,更不用說熟悉冷戰的曆史了。也許對"冷戰"的認真思考才剛剛開始。

注釋:

見Hussing:"Snake"的啟示 - 法國電影"Snake"的評論,"流行電影"1982年第01期。

見戴金華:《間諜重——間諜電影的文化分析》,《電影藝術》2010年第01期。

請參閱哈辛。