周琳

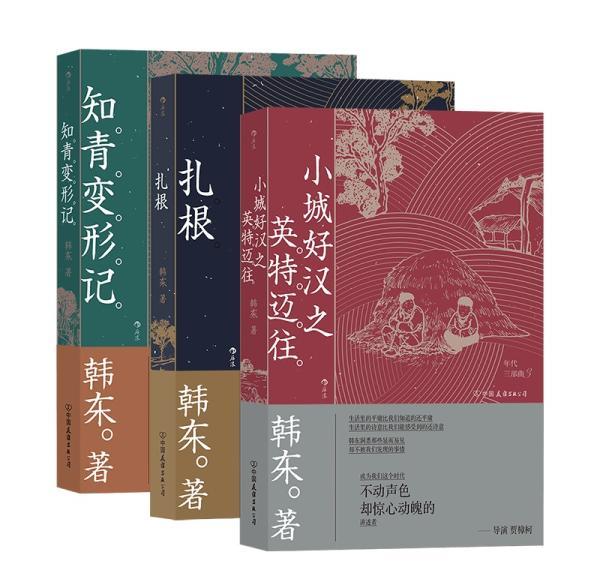

韓東的小說《根植》《小城好漢的精髓》和《知清的扭曲》最近以《時代三部曲》為題出版。在"時代"的名義下,它重疊了故事的年齡、寫作的時代和閱讀的時代,包含了曆史記憶、文學創作和目前經驗之間的互動、糾結和建構,最終完成了一次文學抽象。這種抽象的時代形象當然是由具體的故事支撐的,韓東帶着父母一起來到蘇北,在鄉下度過童年和少年時期,是故事素材的主要來源。

第一部《生根》是最自傳性的。小陶一家從南京城下到鄉下,從明顯的不适到逐漸融入,通過小陶的視角,小說的叙事逐漸展現了農村最常見的日常和老人病死、蓋房子、養狗、墜入愛河、看電影、家常短、鄰裡、家庭差距等等。 所有這些都與那個時代的勞動改革、階級鬥争和時代的變化、松散或緊張的時代交織在一起,但即使涉及到迫害(如小濤的母親蘇群被隔離,侯叔叔的獄中生活,老陶被開除出黨),似乎也沒有改變日常生活的節奏, 但隻是增加了一些興奮。現在有些人經常覺得"一粒灰色的時代,落在個人頭上的是一座山",但在《生根》中,你會發現,時代的重量在日常生活中已經變成了浮塵。

如果說《生根》是一幅定制畫,那麼《小鎮好人的因特梅》就是英雄的傳奇。朱紅軍這個人,他和電術,他去刑場看殺人,他站起來為朋友把縣城夷為平地的"硬漢",他靜靜地躺在雪地裡晚上"打獵",他帶領同志突襲"敵人"......他夢想着從軍隊中戰鬥,戰鬥到沙場的死亡,為人民而殺戮,為國家而死,仿佛死亡。這個夢想有着那個時代獨特的印記,卻一點也不,随着世界的變化逐漸腐爛、發酵、惡化,最終導緻自我毀滅,而人物内心深處那種特别簡單而持久的東西,逆着時事的變化,凸顯出生活中脆弱而迷茫的面貌。特别是朱鴻軍和《我》的最後幾章,切斷了叙事的關系,一種既冷漠又悲傷彌漫的感覺。

在這三部小說中,《智清的扭曲》的故事是最荒謬的。故事隻是在《生根》中有點故事——肖濤偶爾在街上看到人民武裝部的通知,一個年輕人被判強奸一頭生産隊的牛,破壞春季農業生産。現在幼苗長成大樹,志清有羅曉飛的名字。就在羅小飛因上述罪行面臨槍擊時,神奇的事情發生了,村裡的長老們做出了決定,生産隊長操作,讓羅小飛在鼓裡當範為國,死範為國為民反革命羅小飛。羅小飛随後成為範福蘭,并随着後者的遺孀過家庭生活,從志清城逐漸成為道地的農民。這種身份的改變顯然是弄巧成拙的,但結果完全是自我選擇——他本來有機會改變自己的身份,離開農村回到城市,但最終放棄了,真正"紮根"在農村。

這些故事當然可以說屬于過去的特殊時代,這是一段不容忘記的曆史,而事實上這段曆史已經并且正在被越來越多的人遺忘。忠實于對這段曆史的叙述,當曆史書寫的責任,是曆史科學的期望。與曆史寫作相比,文學已經足以再現這個特殊的時代。四十多年來,在虛構或非虛構文學寫作中,有無數人參與寫作,與這個時代相關的"知青題材"、"傷疤小說"和"反思文學"等概念被寫入文學史程序。那麼,韓東的小說是增加現有傳承的一種方式嗎?在我看來,"時代三部曲"的目的不在這裡。正如本傑明所說,"把東西變成瓦礫,不是為了瓦礫本身,而是為了穿過瓦礫的路",韓東的寫作是一種破壞性的表達,沒有悲傷或懷舊,沒有抱怨或反思的意圖,沒有承諾恢複或見證,而是更關心我們是否以及如何體驗和感受那個特定的時代, 并最終成為我們每個人所處的時代。換句話說,這些故事不僅是關於過去,還有關於他們被講述和閱讀的時刻。

在這些小說的閱讀中,我們可以發現,人物命運與特定時代之間的關系,并不是作為因果關系和可重複的來處理的,而是構成了一種象征性的和隐喻性的關系。當然,韓東并不是從概念上實作這種新穎的方式,而是要體驗一段久遠、成熟而吸引人的語言,既沒有炫耀的意圖,也沒有斧頭鑿子的叙事痕迹,會把我們帶入故事的曲折中,讓我們在片頭略顯像丁丁,也像風在風中平靜, 感受個人的日常生活或無常。當然,它們被印在了時代上,但是當這些印記銘刻在故事的血肉之軀上,難以分離時,當我們用精心設定的、與角色相連的聚焦器來感覺和識别這些印記時,個人與集體、記憶與遺忘、過去與現在、具體與抽象、悲傷與冷酷之間的沖突就被凸顯出來。三部曲的叙事非但沒有試圖消除這些沖突,反而形成了一種叙事張力,形成了支撐底層叙事的情感模式,正如韓東的《溫柔的部分》開頭所說:"我有過孤獨的鄉村生活/它構成了我生命中溫柔的一部分",經過具體的擴充,結尾達到了另一種情感: "總有一些真正的悲傷/就像一個農民哭泣他的莊稼。

在直覺層面上,這些小說都是耐心地寫在小事上。比如,就連羅小飛的人生變化都那麼大,他命運的關鍵時刻,就是從他在小屋裡的時候,被國家的妻子脫掉衣服,充滿了模糊、迷茫、尴尬的觀念,一點一點地展開。但這并不意味着這部小說追求瑣碎和純粹的客觀性,而是說,從某種意義上說,它過于主觀,它希望我們從另一種方式回到那個特定的時代——"穿越廢墟的道路"。平靜甚至冷漠的語氣,極其節儉和精确的話語,是外部視覺現象的直接表現。這或許會讓人感到幹澀一時,但當你遵循細節的引導,觸摸其質感和質感時,你會感覺到人類生存中小而不間斷的沖突,瞥見人類的情感和心理活動,沉悶也意外地一掃而空,即使是最日常、最"低級"的瑣事,也具有震撼和觸動的力量。

韓東小說中普通人物的故事,那些精準的細節,當然,與曆史的整體存在有關,是對那個特定時代的具體而細微的投射;地質學有一個概念叫做變質殘餘結構,是指原始岩石結構中由于不完全再結晶而仍保留的變質岩,是以找出變質岩的類型具有重要意義。我認為,韓東關于那個特定時代的小說叙事就是這樣一種"殘餘結構",它的尺度和觸感,可以激活對那個時代的感覺、想象和重建,讓那個特殊的時代成為所有讀者的時代,投射成一個隐喻的結構,去一切時空釋放它的能量和光芒。

負責編輯:韓少華