你知道河南出生的名人偉人有哪些嗎,一起來認識一下吧!

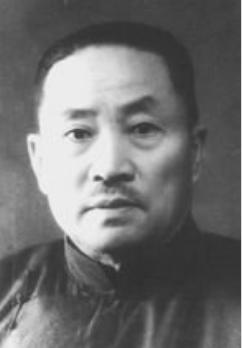

李鳴鐘(1887—1949),出生于河南省沈丘縣,西北軍著名将領,馮玉祥的“五虎上将”之一,是民國史上的重要人物。抗日戰争期間,李鳴鐘雖然為當權者所忌,數次上書都未能複出帶兵,但他通過舊時的同袍戰友,從各個層面上積極參與抗戰,為抗日救國和反法西斯戰争作出了積極貢獻。

溫旭陽(1890年12月-1936年4月6日),字旭出,又名朝陽,出生于河南省洛陽市洛甯縣底張鄉柴窯村,洛甯地下黨組織負責人,革命烈士。五四運動前後,風華正茂的溫旭陽很快接受了新思想,他立志投身革命。他曾拜谒孫中山,詳陳救國之道;他毅然加入共産黨,上司家鄉人民誓死抗争;他站在刑場上,也不忘激發群衆奮起反抗的鬥志。

戴民權(1891年-1940年),名正,字端甫。河南汝州市蟒川鎮戴灣村人,中華民國軍人,官至中将。曾參加過讨伐陳炯明,營救孫中山的戰鬥。1940年5月戴民權奉令于河南遂平境内截阻日軍壯烈殉國,時年48歲,他是中日戰争期間陣亡的中國軍方進階将領之一。

任應岐(1892-1934),字瑞周,出生于河南魯山縣倉頭鄉劉河村一個農民家庭,著名抗日愛國将領。面對國家動蕩,他追随孫中山為民主共和而戰鬥。1934年11月9日,任應岐與吉鴻昌在天津國民飯店接待李宗仁的代表劉少南,商議反蔣合作事宜時,突遭軍統特務暗殺,任應岐、吉鴻昌受傷被法租界工部局扣押。11月24日,任應岐、吉鴻昌同時被國民黨以"擾亂治安、加入共黨、危害民國"罪槍殺。

楊體銳(1892-1913),字姿英,河南省孟津縣人,中國近代民主革命家,參加辛亥革命、二次革命。1913年二次革命爆發後,楊體銳積極籌劃武裝起義,在赴孟津途中不幸被北洋軍閥逮捕。在獄中,楊體銳給祖父母寫下一封遺書,遺書中寫道:"孫未得為國滅賊,又被賊捕,死不足惜,人固有一死,此固孫所樂"。展現了楊體銳大義凜然、視死如歸的革命精神。1913年8月4日楊體銳英勇就義,年僅21歲。

韓文英(1893-1944)國民黨陸軍中将。河南嵩縣人。參加北伐戰争,與奉系四十軍孫殿英部作戰時,屢建奇功、“七七”盧溝橋事變後,積極抗日,屢創日軍,于民國31年(1942)6月後,連克江西省的弋陽、東鄉、鷹潭等10餘座縣城,穩定了戰局,升為第一零零軍代理軍長。1944年4月28日病逝,被安葬在光澤縣中山公園,後遷葬于附近山麓。墓碑上書"河南國民黨人士韓軍長之墓"。

陳照丕(1893一1972),字績甫,河南省焦作市溫縣陳家溝村人,陳氏太極拳第十代傳人。他品德高尚,誨人不倦,對推廣陳氏太極拳做出了巨大貢獻,深受國内外各界人士的崇拜,為陳氏太極拳承前啟後,繼往開來的一代宗師。抗日期間陳照丕教授戰士們國術,訓練戰士們的近戰本領,尤其是大刀用法。作戰時,陳照丕親率敢死隊出生入死。

李文田(1894-1951)字燦軒,1894年生于河南浚縣,國民黨二級上将、原第三十三集團軍副司令 。天津抗戰李文田不僅給日軍以重創,并免于三十八部隊的流失,為今後抗日儲存了一支勁旅。後李文田被宋哲元任命為三十八師代理師長,他率領全師轉戰于河北省抗日前線。1940年他與張自忠共同指揮了随棗戰役、襄樊戰役。

燕鼎九(1894-1941.1),河南新蔡人,原名壽琪,号定九,國民革命軍陸軍第1戰區遊擊挺進軍22縱隊副司令兼河南省第8軍分區保安副司令。1941年1月,時任上校副司令官的燕鼎九率遊擊第二十二縱隊參加豫南戰役,在汝南城效抗擊日寇,因寡不敵衆,遭日寇殺害,時年47歲。

晁哲甫(1894年12月3日-1970年12月23日),河南省濮陽市清豐縣人,教育家,革命家,冀魯豫抗日根據地上司人之一。"七*七"事變後,回到家鄉,發起組織"抗日十八團"、"抗日救國會"和"戰地動員委員會",将清豐縣一千二百多人的民團改造成中國共産黨上司下的抗日武裝。後任晉冀魯豫邊區政府教育廳廳長、華北人民政府教育部部長。

趙連芳(1894~1968),字蘭屏,河南省羅山縣人,農學家、細胞遺傳學家,中國現代農業科學先驅者之一。早年曾加入同盟會,抗日戰争期間對四川及大後方糧棉及外銷農産品增産,解決戰時軍需、民用貢獻甚大。抗戰勝利後,接管台灣農業機構,清除殖民地農業弊端,奠定了台灣農業的發展基礎。

張之樸(1895-1945), 河南省偃師市牙莊村人,又名張豫坤,中原抗日英雄,河南義勇軍司令員。參加過北伐戰争、抗日戰争、解放戰争。1920年,摧垮北洋軍閥政權,為推翻中華民國段祺瑞的軍閥政府做出了傑出的貢獻,被譽為"中華民族民主革命的先鋒"。1926年,因張之樸策應北伐有功,汪澤楷在向黨中央的報告中,稱贊張之樸是"北方的葉挺"。1945年,張之樸被中共河南區黨委稱贊為"河南抗日武裝傑出的上司人"。

今天的内容就到這裡了,喜歡就點贊關注小編吧,謝謝大家!