當經濟總量不斷邁上更高台階,新的追求是什麼?

當要素投入難以帶動經濟增長,新的動能在哪裡?

當全球競争日益激烈,新一輪科技産業變革即将到來,中國又将如何應對?

答案是,創新。

以創新驅動引領發展。從跟跑到并跑進而領跑,從量的積累到質的飛躍,從點的突破到系統能力提升,過去十年,從發展理念到發展路徑,都發生了曆史性變革,取得了曆史性突破。

中國全球創新指數排名持續攀升,從2012年到2022年,由第34位上升至第11位,成功邁入創新型國家行列。

創新,這一引領發展的第一動力,正牽引着中國在高品質發展之路上,實作一個又一個新的突破。

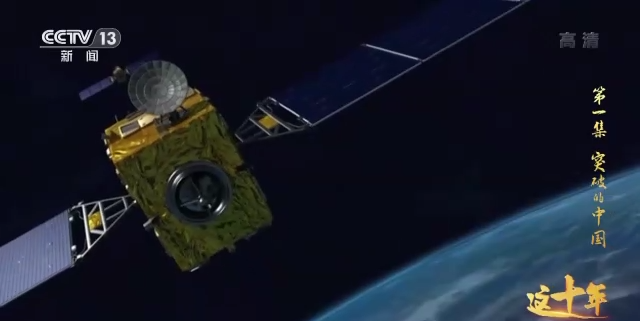

從2013年開始到現在,中國發射了多顆高分衛星,可以觀察到國土的細微變化。這是過去十年裡,中國城市空間形态變化最大的區域之一——深圳前海。

2012年的前海還是一片泥濘的灘塗。十年之間,一座座蘊藏着創新密碼的建築物,從土地中生長出來。

在前海深港青年夢工場,創新中心、人才驿站、創業學院,創業者能享受從公司注冊到上市的全流程服務,601家團隊在這裡完成創業孵化,其中香港團隊331家。

距離夢工場不到兩公裡,就是前海深港國際金融城,啟用不到一年,簽約入駐的金融機構已達到195家,為創業創新注入源源不斷的資金支援。

在中國(深圳)知識産權保護中心,平均每個工作日有近500件專利完成申請,辦理的專利受理、轉化運用等相關業務超過6000件。

如今的前海,累計推出制度創新成果685項,其中80多項在全國得以複制推廣。

當我們将視線從前海擴大到全國,會發現創新已經無處不在。

如今,在導航軟體上搜尋“創新”兩個字,會得到總數超過5萬個目的地。過去十年裡,它們從主要分布在東部沿海加速向中西部延伸,現在已遍布全國各省區市。

翻閱近年來國家科技領域的五年規劃,我們發現,“十二五”時期的“科技發展規劃”,從“十三五”起,名稱變成了“科技創新規劃”,從發展到創新,一詞之變,兩字之差,不僅是對“創新”的空前強調,更折射出全新的發展理念。

我們收集了31個省區市的“十二五”“十三五”科技規劃,對62份檔案150多萬字的文本進行了資料分析。“改革”一詞的出現頻率從“十二五”的244次,猛增到“十三五”的748次,“創新”這個詞的出現頻率從“十二五”的3484次猛增到“十三五”的7793次;“基礎研究”出現的頻率從184次增加到300次。

在中科院上海光機所羲和雷射裝置,科研人員采用多項創新方案,獲得了目前國際最高亮度、最低能散電子束。

中國科學院上海光學精密機械研究所研究員王文濤:基于這項研究,可以将光子大科學裝置壓縮到桌面尺寸,實作了從跟跑到領跑的跨越式發展。

在湖北武漢,脈沖強磁場實驗裝置等大科學裝置和多個國家重點實驗室已經投入使用,在精密重力測量研究設施,科研團隊研制出國内最高精度的空間慣性傳感器。

精密重力測量國家重大科技基礎設施體系負責人白彥峥:打破了國外技術封鎖,成功進行了“天舟一号”貨運飛船、“天琴一号”衛星等多次在軌試驗。

點燃創新引擎,激發無窮動力。

2015年出台的《深化科技體制改革實施方案》,一共提出了143項重點任務,随着改革不斷向縱深推進,施工圖上,一項項任務漸次點亮,到2021年已全部完成。

創新的動能如何持續保持強勁?從最近十年各項生産要素的流向中,我們繼續尋找答案。

我們對近300家中國“獨角獸”企業進行分析,發現它們的創始人身上具有這樣一些共同點。他們中的74%,擁有碩士或者博士研究所學生學曆;他們中的76%,擁有技術專業背景;他們中的三分之一,有海外留學經曆。他們在創辦企業時,平均年齡隻有38歲。

青年人才正在成為中國創新主力軍。量子科學團隊平均年齡35歲,“嫦娥”團隊、“神舟”團隊平均年齡33歲,新一代“北鬥”導航衛星研制團隊平均年齡31歲,“天眼FAST”研發團隊平均年齡30歲。

在全球800多萬科研人員當中,僅有不到1%能發表被高頻次引用的論文,他們是以被稱為“高被引科學家”。2021年中國内地獲此殊榮者935人,這個數字是2014年的7倍,研究領域涵蓋材料科學、計算機科學、生物學等。

十年間,高速鐵路、5G網絡等建設世界領先,載人航天、火星探測等領域實作重大突破,新能源汽車、新型顯示産業規模居世界第一。中國為人類科技進步正在做出更大的貢獻。

長三角、珠三角,中國經濟的重要增長極。在土地空間如此稀缺的區域,如何用創新的指揮棒,集聚要素資源?如何提高用地效率,更好地支撐新興産業成長壯大?各地在不斷探求破解之道。地處長三角的安徽,将目光投向了那些低效和閑置的存量建設用地。

作為合肥經開區創新轉型更新辦公室負責人,李正茂最近的工作重心在圍着土地轉。合肥經開區被稱為“安徽工業第一區”。但随着園區規模不斷擴大,成長的煩惱卻日益凸顯。

合肥經開區創新轉型更新辦公室主任李正茂:我們肯定要發展一些附加值高的、新興的産業,但這又是一個沖突,為什麼,沒有地了。

一面是大量加工型企業利潤越來越薄,一面是蓬勃興起的新興産業無地可用。如何跳出産業在中低端徘徊的泥潭,讓有限的土地資源創造出更大的價值?

合肥經開區創新轉型更新辦公室主任李正茂:我們當時舉棋不定,2016年,習近平總書記來了之後,提出了科技創新,是以我們抓住了這個機遇,最終大家決定,我們先試水。

2017年,合肥成為綜合性國家科學中心,合肥經開區開始探索“産業+科創”模式,對土地精打細算,區内企業按畝均營收、利潤、研發投入等多項名額進行分類,實行差異化用地政策和财政政策,倒逼經濟加快轉型更新。

有724畝土地原本屬于一家建築機械企業,因長期閑置被收回後重新規劃為智能科技園。機器人研究院、內建電路研發中心以及新能源汽車總部相繼落戶,牽引起多條千億級産業鍊。地還是那塊地,但每畝土地的效益已經從2013年的15萬元提高到37萬元,翻了一倍還多。

我們聯合國家資訊中心,對長三角、珠三角所有城市每個月招拍挂出讓的土地分門别類加以彙總,用不同顔色的便利貼代表新增土地的不同用途。藍色代表工業用地,黃色代表住宅用地,綠色代表其他用地,每一張便利貼對應着1個百分點。在“嚴守耕地紅線”的前提下,工業用地在新增建設用地中的占比從2013年的43%提高到2021年的49%,多了6個百分點,住宅用地占比基本保持穩定。過去10年間,我國建設用地總量增加了26.5%,但同期創造出的經濟總量翻了一番多。

從衛星上看中國,經濟結構之變清晰可見。

在江蘇蘇州科技城,2020年,新一代資訊技術産業叢集成長壯大,工業網際網路、雲計算等高精尖領域的高新技術企業就有40多家。

在四川天府新區,2022年,天府新經濟産業園四個園區全部建成投用,已落地數字經濟重大項目超過120個。

2017年,河北雄安新區設立。2022年,中國科學院雄安創新研究院正在加快建設,統籌中科院16個院所、高校的創新資源,推動內建創新和關鍵技術落地轉化。

十年之間,國家自主創新示範區從3個增加到23個,全國高新技術企業從十多年前的4.9萬家增加到33萬家。

錢往哪裡去,也是觀察經濟的一個風向标。中國如今已成為全球第二大資本市場,每天,數以億計的資金在股市中流動。

2012年,國内A股上市公司19個行業大類中,企業數量排名前三位的是制造業、批發零售業、房地産業。 2021年,制造業上市企業數量增長了一倍多,資訊傳輸、軟體和資訊服務業上升至第二位。科學研究和技術服務企業從原來的13家增加到97家,進入前十名。

資本市場風水輪流轉的背後,是新舊産業的進退與更替。“硬科技”産業集聚效應在科創闆上顯露得更明顯。

從2019年科創闆開市到2022年上半年,短短三年時間裡,429家企業在科創闆上市,募資總額超過6100億元。2021年,科創闆上市公司研發投入在營收中的占比達到了10.3%,十年來,制造業、科技企業等領域的信貸投放不斷擴大,科技、資本與實體經濟之間的高水準循環正在打通。

新時代的中國,比過去任何時候都更加需要用科技創新破解增長瓶頸。

在廣袤的國土上,超200萬個5G基站星羅棋布,在這個全球最大的通信網絡上連接配接的,除了有數以億計的手機,還有一個龐大的使用者群,就是工廠。

夜晚來臨,智能工廠裡閃爍的燈帶提示着生産正在火熱進行。200多個高清攝像頭、8000多個傳感器實時收集着生産資料,機器通過分析資料自主感覺,傳遞和診斷問題,完成全自動化生産。

在國家工業網際網路大資料中心,我國工業網際網路平台彙集着數百萬家數字化工廠,聯網裝置總數超過7000萬台套。按照每台裝置所在的地理位置資訊,我們将聯網機器最多的15個省份列印在膠片上,同時,将全國勞動年齡人口下降幅度最大的15個省份列印在另一張膠片上,當兩張膠片重疊在一起時,發現這些省份基本重合。數字化轉型的浪潮,正對沖人口紅利變化帶來的影響,讓制造業的生産效率持續提升。

創新不僅重塑了工廠,也再造了農田。

根據數萬台農業無人機的飛行軌迹,我們生成了一張資料圖,可以看到一簇簇光團随季節更替,出現在從南到北的農業主産區。進入9月,光影開始朝着新疆聚集。

天山南麓,新疆巴音郭楞蒙古自治州,全年日照達到3000小時以上,地球上最适合棉花生長的土地之一。

2021年,這片古老而廣袤的棉田上多出了一些年輕的身影。

兩個“90後”小夥子、4架農業無人機、300多套智能裝置,完成3000畝棉花試驗田從種到收,這是一場從沒有過的挑戰。

農業數字化技術員艾海鵬:其實剛接手到兩個人挑戰3000畝“超級棉田”這個項目的時候,第一感覺很興奮,看看能不能用我們的科技,再給農業帶來一些新的變化。

盡管鄉親們都不相信,但艾海鵬和淩磊兩人幹勁十足。憑借高精度導航和自動駕駛技術,無人播種機在大地上拖出筆直痕迹,很快,棉花幼苗就破土而出了。

然而就在他們信心滿滿準備大幹一場的時候,一場風災突襲了農場。

一場8級的大風,讓原本長勢喜人的棉花苗被吹死一半,在研發團隊遠端支援下,智能機械裝置馬力全開,高效完成了補種工作。春去夏來,無人農場漸入佳境。過去需要人工攪拌的肥料,日夜守護的泵房,一百多個手工轉動的閥門,幾十噸扛在肩上噴灑的農藥,現在一個小小的平闆電腦就能搞定,無人化作業率達到60%,而且每畝地成本降低了幾百元。秋天,采棉機的歌聲湧向天邊,望到最遠的地方,分不清是棉花還是白雲。一年的艱苦努力都在這一刻化為了豐收的喜悅。

十年之間,全國農作物耕種收綜合機械化水準從57%提高到72%以上,水稻、玉米、小麥三大糧食作物機械化率分别超過85%、90%和97%,有力支撐了中國糧食18年連續豐收。科技創新正在以超乎想象的速度和力度推動農業邁向現代化,這是中國這個傳統農業大國從沒有過的新突破。

數字化浪潮還重塑了社會分工。十年間,我國對1999年頒布的國家職業分類大典進行了兩次修訂。在最新公示的職業分類大典中,首次出現了數字職業辨別,數量高達90多個。“機器人工程技術人員”“增材制造工程技術人員”“商務資料分析師”“農業數字化技術員”……從這些新職業名稱可以看出,如今數字職業從業者已分布在社會生産、流通、配置設定和消費的各個環節,覆寫了一、二、三産業。

十年間,我國數字經濟規模從11萬億元增長到45.5萬億元,占國内生産總值比重由21.6%提升至39.8%。數字化浪潮也帶來經濟社會運作效率的加速提升。

在國家統計局專業人員的幫助下,我們核算了過去十年中國全員勞動生産率的變動情況,從2013年到2021年,全員勞動生産率年均提高6.8%,速度快于GDP6.6%的年均增速。

動力變革、效率變革、品質變革,創新正推動中國經濟發生着曆史性突破。

更高,十年之間,全球海拔最高5G基站在珠穆朗瑪峰6500米前進營地開通,信号覆寫珠峰峰頂。

更深,十年之間,載人深潛器從7062米向11000米進發,探索深海奧秘。