雞傳染性筋膜炎是一類以傳染性束狀病毒為主的免疫抑制的雞傳染性疾病。根據中國基因檢測結果,全國有患病趨勢。本文讨論了突變菌株的患病率、抗原變化和基因序列分析的最新研究,并更系統地了解IBDV的變化,以便更好地預防和控制此類疾病的發生。

< h1級"pgc-h-right-arrow">感染性法西斯主義概述</h1>

感染性法氏體病病毒(IBDV)屬于biRNA病毒屬,在雞感染後引起免疫抑制性感染性囊性病(感染性囊病,IBD)。IBDV基因組由兩個雙鍊RNA組成,即A段和B段,其中VP2-VP5由A部分編碼,VP2和VP3是結構蛋白,VP4具有水解酶活性,VP5是非結構蛋白。其中,VP2是病毒殼蛋白和宿主的主要保護性抗原,與病毒的毒性、細胞成瘾性和抗原突變有關。在病毒VP2的aa206-aa350區被稱為超可變區(HVR),常用于遺傳進化分析,VP1蛋白由B部分編碼,具有RNA依賴性RNA聚合酶活性。

<傳染性法西斯病在雞中>h1級"pgc-h-right-arrow"的患病率</h1>

在IBDV的兩種血清型中,血清II型對雞不緻病,IBD的主要原因是血清I型。自1957年發現血清I以來,IBDV經曆了兩種較大的變異,可分為經典菌株,突變菌株和超級菌株。

IBDV毒株(vvIBDV)以急性和高死亡率為特征,自20世紀90年代以來一直流行于世界範圍,并已成為困擾家禽業的主要疾病之一。病雞的典型症狀是毛茸茸的羽毛,攝入減少,腹瀉,剖腹産的症狀主要是囊腫,出血,壞死等症狀。通過免疫接種和改善喂養管理等措施逐漸控制vvIBDV的患病率。

<傳染性Fasc病毒株在>h1級"pgc-h-right-arrow"突變雞中的流行率</h1>

曆史患病率

IBDV變體于20世紀80年代在美國首次發現,此後一直在美國流行,并已成為威脅家禽業的有利IBDV菌株。包括中國在内的其他國家也在1990年代初報告了零星的IBDV毒株。

目前國内疫情

在中國發現一種新的IBDV毒株是近30年來首次在亞太地區報道IBDV毒株。IBDV新菌株起源的主要思想是:一是因為野生菌株在免疫壓力下發生了突變或重組,其次,類似的菌株早已存在,但因為人們主要關注vvIBDV的發生,而"忽視"了對突變菌株的監測。

2017年,IBD變體開始在中國東部殭屍電腦養殖人口稠密的地區流行起來。突變菌株與原始vvIBD有10個不同的差異。首先,突變菌株的臨床症狀輕微,僅顯示法氏囊腫腫脹,少量出血或黃色滲出。其次,它造成的死亡較少,突變菌株的主要危害将在疾病發作後1-2周出現,Fasses囊顯示嚴重萎縮。雖然其自身毒性較弱,但嚴重的免疫抑制使雞易受其他病原體的侵害,嚴重影響生産效果。2019年,根據市場回報和中國基因檢測結果,IBDV變異在中國白羽蛋雞中普遍存在。

中國基因已從東北三省、華中、華東和華南等至少15個省(市)檢測到IBDV新變異的患病率,病雞主要是25天齡以上的殭屍電腦和殭屍電腦,并呈現出逐漸擴大的衰老趨勢。

IBDV新變體的抗原變化

血清交叉中性試驗證明,IBDV和vvIBDV的新變異菌株之間存在明顯的抗原差異。研究表明,IBDV新變異菌株與vvIBDV的單對映體譜不同,VP2的318和323個氨基酸突變是IBDV新變異菌株vvIBDV抗體中和活性的關鍵因素之一。這種差異是疫苗vvIBDV的一些雞仍然感染IBDV新變種的重要原因,這導緻IBDV新菌株的全國流行。

IBDV新變異體的序列分析結果

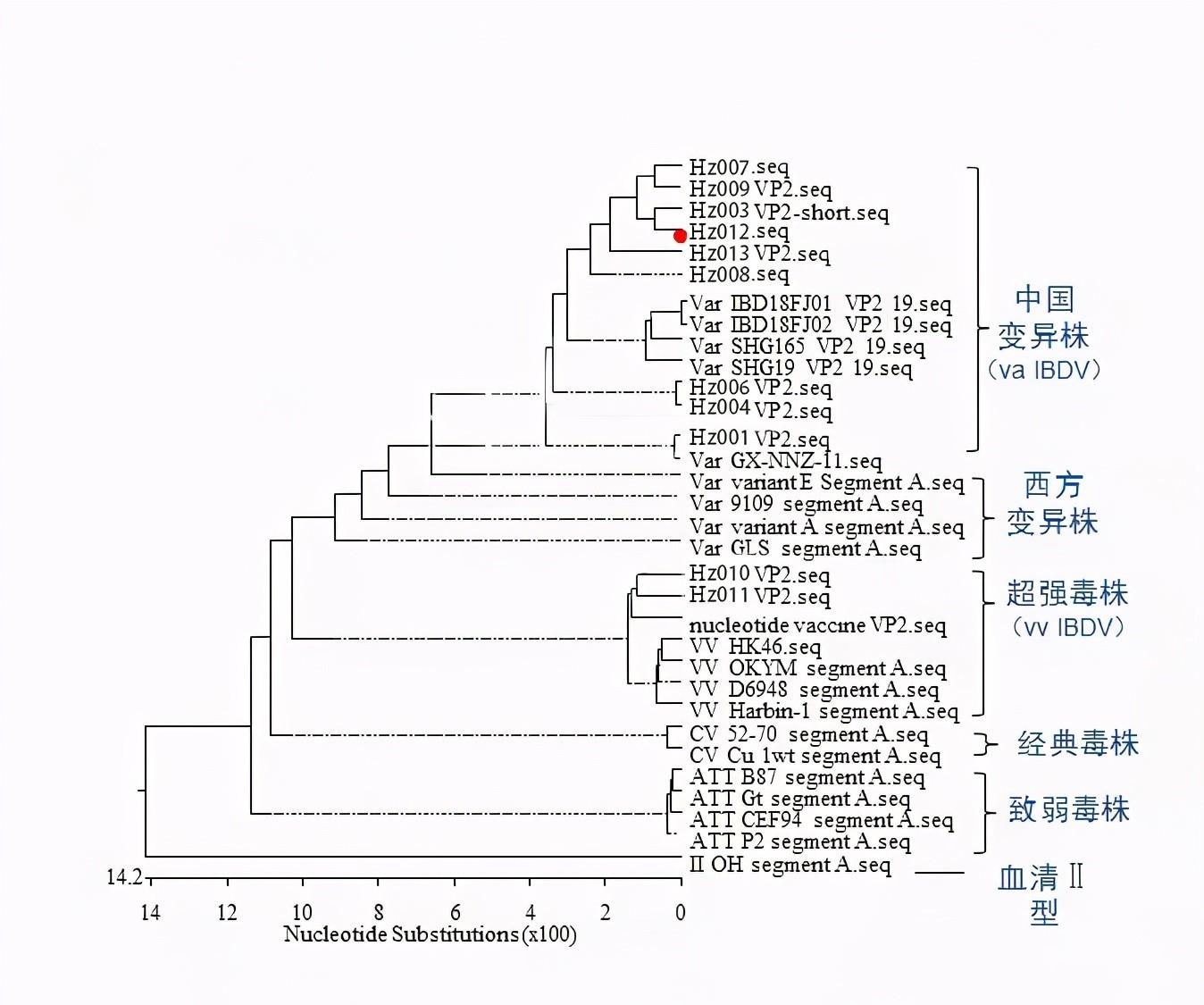

在報道的IBDV毒株中,有兩個不同的亞組,美國的早期變異株是一個亞組,另一個亞組據報道在中國形成。範林金等人分析了IBDV新變異菌株VP2基因高變區的氨基酸序列,發現血清I型IBDV明顯分為經典菌株、超菌株、解毒菌株和變異菌株四個分支。中國突變菌株核苷酸序列的同源率和美國早期菌株的同源率可達到94.8%,而經典菌株、超強菌株和解毒菌株的同源率低于92%。發現了我國突變菌株的特征性氨基酸222T、249K、286I和318D位點,并發現了221K、252I和299S三個新的突變位點,證明我國新流行的IBCDV毒株屬于新的IBDV毒株變異。

彙衆生物已于2019年開始追蹤IBDV的新菌株。從圖1中收集市場上用于VP2片段測序(Hz001-Hz009)的9種菌株可以看出,9種分離的菌株屬于中國變異菌株。

通過對VP2核苷酸序列的分析,彙衆生物發現,分離的市場流行菌株與種子庫菌株之間的遺傳同質性在96-99%之間,表明它可以保護流行的雞傳染性法氏菌變體。

IBDV新變種的危害

組織病理學切片顯示,感染組萎縮的Fasses囊中的卵泡結構受損,淋巴細胞顯着減少,單個卵泡髓鞘被少量嗜血細胞淹沒,局部成纖維細胞被高鍍。該研究還發現,早期感染可導緻脾髒腫脹,随後脾髒萎縮。

IBDV新變種造成的危害不應被忽視。雖然IBDV新變種的死亡率很低,但由其引起的不可逆的肌囊腫損傷及其嚴重的免疫抑制導緻雞群免疫力低下,增加其他病原體感染的機會,影響雞群的生長,導緻體重減輕,均勻性差,肉比增加, 等,嚴重影響經濟效益。

另一方面,IBDV的新變體可以幹擾其他重要疾病疫苗的免疫作用。據報道,針對禽流感的H5 / H7二疫苗的抗體是在感染IBDV新變體的幹擾下産生的。

<突變菌株>h1級"pgc-h-right-arrow"的控制</h1>

由于突變菌株的出現,目前市場上的疫苗保護率并不理想,存在後免疫的發生率。是以,在選擇疫苗時,盡量選擇與突變株的基因序列相似的疫苗進行預防,提高對雞免疫接種後的保護作用。

同時做好雞舍生物安全措施,完善養殖管理,減輕雞舍壓力。對生病的雞舍采取了嚴格的消毒和排空措施,并改進了免疫規劃。在下一批養殖中要密切關注雞傳染性法西斯病的發生,第一時間出現問題時采用高無血清處理,減少損失。

引用

[1]、Muller H, Islam M R, Raue R. 傳染性滑囊病研究——過去、現在和未來[J].獸醫微生物學, 2003, 97(1-2): 153-165.

[2] 白蘭特M, 姚坤, 劉美紅, 等.傳染性滑囊病病毒毒力、細胞向性及緻病表型的分子決定因素[J].維羅爾學報, 2001, 75 (24): 11974-11982.

[3] 齊曉樂, 高紅磊, 高玉龍, 等.VP2中殘基253和284處自然發生的突變有助于極強毒力傳染性滑囊病病毒的細胞向性和毒力[J].抗病毒治療, 2009, 84(3): 225-233.

[4] 齊曉樂, 張立洲, 陳玉明, 等.VP2中殘基249和256的突變參與傳染性法氏囊病病毒的複制和毒力[J].移動科學導報, 2013, 8(7): e70982.

[5]、MCFERRAN J B, MCNULTY M S, MCK ILLOP E R, ETAL.家禽、火雞和鴨傳染性滑囊病病毒的分離和血清學研究:第二種血清型的證明[J].禽類病理學: W.V.P.A. 雜志, 1980, 9(3): 395-404.

食物動物經濟上重要的病毒性疾病疫苗研究進展:傳染性滑囊病病毒[J].獸醫微生物學, 2017, 206: 121-125.

小樂, 高麗, 王曉梅.傳染性法西斯病毒的自然重組 . . .微生物學報, 2016, 56(5): 740-746.

[8] 戈米斯、艾哈邁德·K·A、威爾遜·P等人。加拿大薩斯喀徹溫省變異型傳染性滑囊病病毒發病率及經濟影響對殭屍電腦生産的5年研究[J].加拿大獸醫雜志

研究, 2016, 80(4): 255-261.

[9] 範磊, 吳濤, 侯賽因A, 等.中國分離出的新型傳染性滑囊病病毒變異株[J]獸醫微生物學, 2020, 230: 212-220.

範林金、王玉龍、吳甜等中國傳染性筋膜炎病毒新毒株的分析與研究,中國預防獸醫雜志,2019,41(11):1164-1169。

曹永龍、畢英佐、羅文新等克隆和鑒定傳染性法氏菌病毒變異體的主要免疫原性基因cDNA。中國獸醫雜志, 1997 (9): 3-5

[12] 範磊, 吳婷, 王毅, 等.傳染性滑囊病病毒的新變異可嚴重損害免疫雞的滑囊[J].獸醫微生物學, 2020, 240: 108507

[13] 傑克伍德D J.傳染性滑囊病病毒同源重組的分子流行病學證據[J].禽類疾病, 2012, 56(3): 574-577.

[14] 傑克伍德,庫克森,索默-瓦格納。歐洲無症狀殭屍電腦群傳染性滑囊病病毒的分子特征[J].禽類疾病, 2006, 50(4): 532-536.

[15] 範林金, 吳天天, 侯賽因A, 等.中國分離出的新型傳染性滑囊病病毒變異株[J].獸醫微生物學, 2019, 230: 212-220.