中國學者開發出具有20個超導量子比特的量子晶片,并成功操控其實作全局糾纏,重新整理了固态量子器件中生成糾纏态的量子比特數目的世界記錄。

作者 | 包永剛

編輯 | Camel

全球頂級學術期刊《Science》(科學)2019年8月9日最新一期刊登了中國學者在量子計算研究中的新進展,題為《Generation of multicomponent atomic Schrödinger cat states of up to 20 qubits》。

這項成果由浙江大學、中科院實體所、中科院自動化所、北京計算科學研究中心等國内機關組成的團隊通力合作,開發出具有20個超導量子比特的量子晶片,并成功操控其實作全局糾纏,重新整理了固态量子器件中生成糾纏态的量子比特數目的世界記錄。

中國量子計算研究處于國際第一梯隊

量子比特數和操縱精度,是目前國際量子計算科研的兩大核心難題。而多比特量子糾纏态的實驗制備是衡量量子計算平台控制能力的關鍵标志,全球範圍内競争尤為激烈。

在工業界,谷歌、IBM、微軟、英特爾、華為、阿裡等高科技公司都投入大量資源,IBM在這方面發聲較多,今年1月,IBM釋出全球首個獨立商用量子計算機IBM Q。學界,包括美國、英國、歐洲多國都非常重視量子計算的研究。

國内,浙江大學實體系的超導量子計算和量子模拟團隊一直緻力于超導量子計算和量子模拟的實驗研究。2017年,團隊與中科大潘建偉和朱曉波團隊、中科院實體所鄭東甯團隊、福州大學鄭仕标教授等合作10比特超導量子晶片,實作了當時世界上最大數目的10個超導量子比特的糾纏,打破了之前由谷歌和加州大學聖塔芭芭拉分校保持的記錄,使得我國在量子計算機研究領域進入國際第一梯隊。

此前,中國科技大學的研究團隊創造了操縱12個超導量子比特實作糾纏的記錄。如今,這個數字被重新整理,人類能夠同時精确操控20個超導量子比特進行工作。

見證人類量子計算研究又邁進一步的187ns

在浙江大學超導量子計算和量子模拟團隊的實驗室,實驗團隊完成了超導量子比特晶片設計、平台搭建、測控工作。據論文作者之一的宋超介紹,整個房間就是一台量子計算機,它的“大腦”在一個直徑80厘米的圓柱形大“冰箱”的底部。

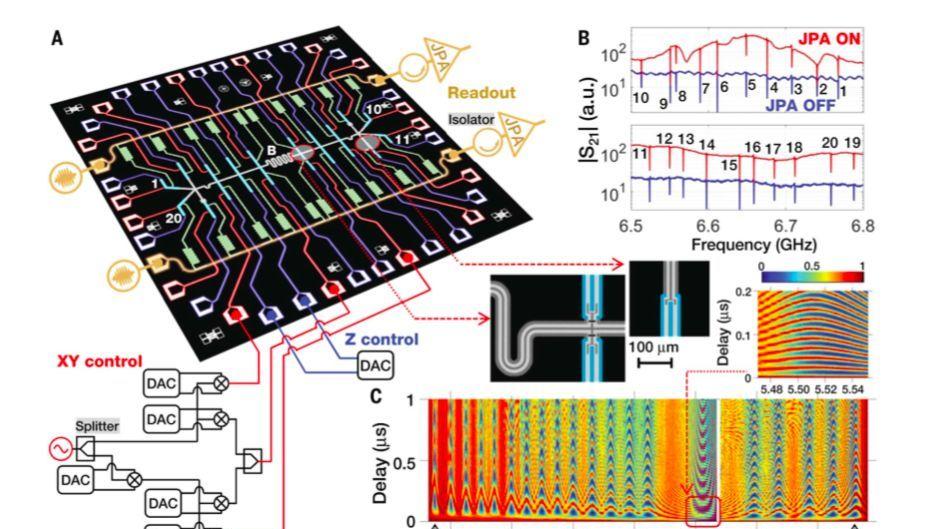

要看到1平方厘米的“大腦”,需要借助顯微鏡。20個量子比特,均勻分布于中心諧振腔的周邊,猶如由中心樞紐貫通的各個支路。論文的另一作者,也是晶片的設計者之一張叙說:“這是我們實驗室疊代的第四代電路設計方案,目标是讓任意兩個量子比特之間都能進行直接‘溝通’,實作全局糾纏。”

全局糾纏,通俗解釋就是讓所有量子比特協同工作。多方糾纏态對于量子資訊科學中的衆多應用至關重要。量子操縱是量子計算的技術制高點,而實作全局糾纏是檢驗操縱是否成功的标志。在完全可控和可擴充的量子平台上生成和驗證多方糾纏仍然是一個突出的挑戰。

論文的另一作者,去年獲得博士學位并加盟中科院實體所的許凱說:“與世界上其他的超導量子晶片相比,我們研發的晶片擁有一個顯著特點,那就時所有比特之間都能夠進行互相連接配接,這能夠提升量子晶片的運作效率,也是我們能夠率先實作20比特糾纏的重要原因之一。”

實驗團隊利用這一晶片生成并标定了18比特的全局糾纏的GHZ(Greenberger-Horne-Zeilinger)态,以及20比特的薛定谔貓态。宋超表示:“我們确實看到了在經驗世界中看不到的現象,用更形象就是——一隻由20個人造原子構成的‘貓’,薛定谔貓态。”

圖:在實驗控制條件下,20個人造原子集體從零時刻起跑後的相幹演化動态過程的捕捉。不到200納秒的過程中,人造原子的集體狀态曆經多次變身,在不同時間點出現有不同組份數(對應球中紅色圈的數量)的薛定谔貓态,最終形成2組份(同時存在兩種相反狀态)的薛定谔貓态。A和B圖分别為理論預測和實驗觀察結果。C圖為根據建議在新視角下對5組份薛定谔貓态的重新描繪,球中藍色區域的出現更有力地證明了量子糾纏的存在。

在短短187 ns(納秒)之内(大約是人眨一下眼所需時間的百萬分之一),20個人造原子從“起跑”時的相幹态,曆經多次“變身”,最終形成同時存在兩種相反狀态的糾纏态。論文标題中,團隊用了“薛定谔貓态”來描述捕捉到的現象。操控這些量子比特生成全局糾纏态,标志着團隊能夠真正調動起這些量子比特。

這187ns,見證了人類在量子計算的研究道路上又邁進了一步。

量子計算商用還有哪些難題?

量子計算是上世紀80年代,諾貝爾獎獲得者理查德·費曼等人提出構想,基于兩個奇特的量子特性——量子疊加和量子糾纏建構量子計算。據悉,可操縱的量子比特數量增加将會讓量子計算的運算能力實作指數級增長,進而遠超傳統電子計算機的性能。

是以,量子計算被認為能夠解決目前經典計算系統無法處理的過于複雜的問題。量子計算的未來應用包括尋找新的方法模拟金融資料,隔離關鍵的風險因素以進行更好的投資,或者找到跨系統的最佳路徑,以實作超高效的物流和優化傳遞的營運等。

不過在把量子計算商業化的過程中,仍面臨不少挑戰。比如,IBM Q就要解決持續保持用于執行量子計算的量子位的品質的挑戰。這是因為量子比特強大但又脆弱,通常在100微秒内(對于最先進的超導量子比特)就會失去其特殊的量子特性,部分原因在于互連機械的振動,溫度波動和電磁波的環境噪聲。

另外,我們此前也報道過業界也有一些不同的聲音,雖然學界和工業界都在開發各種固态量子系處理器,但到目前為止,哪種通用量子計算技術在商業上可行還沒有達成共識。固态量子處理器基于數十年來矽和大規模內建的經驗,但要求将晶片冷卻到接近絕對零度,并采用積極的糾錯技術來保持量子位的正常運作。

IonQ CEO兼聯合創始人Chris Monroe認為,如果無法改善固态量子計算處理器系統中目前已經展示出的2%的誤碼率,就需要太多的量子比特來進行糾錯,而隻有少量的量子比特用于邏輯運算。由于量子位差異和串擾增加,誤碼率也随着量子位的增加而趨于上升,這就需要更多的糾錯量子位。這是一個非常難的問題。