大明朝最大的一個懸案,就是燕王朱棣打到南京的時候,建文帝到底咋樣了。多少年來,建文帝下落的各種傳說層出不窮,給這個倒黴皇上又增添了不少傳奇色彩。鄭和七次下西洋,是不是奉命尋找建文帝的下落呢?

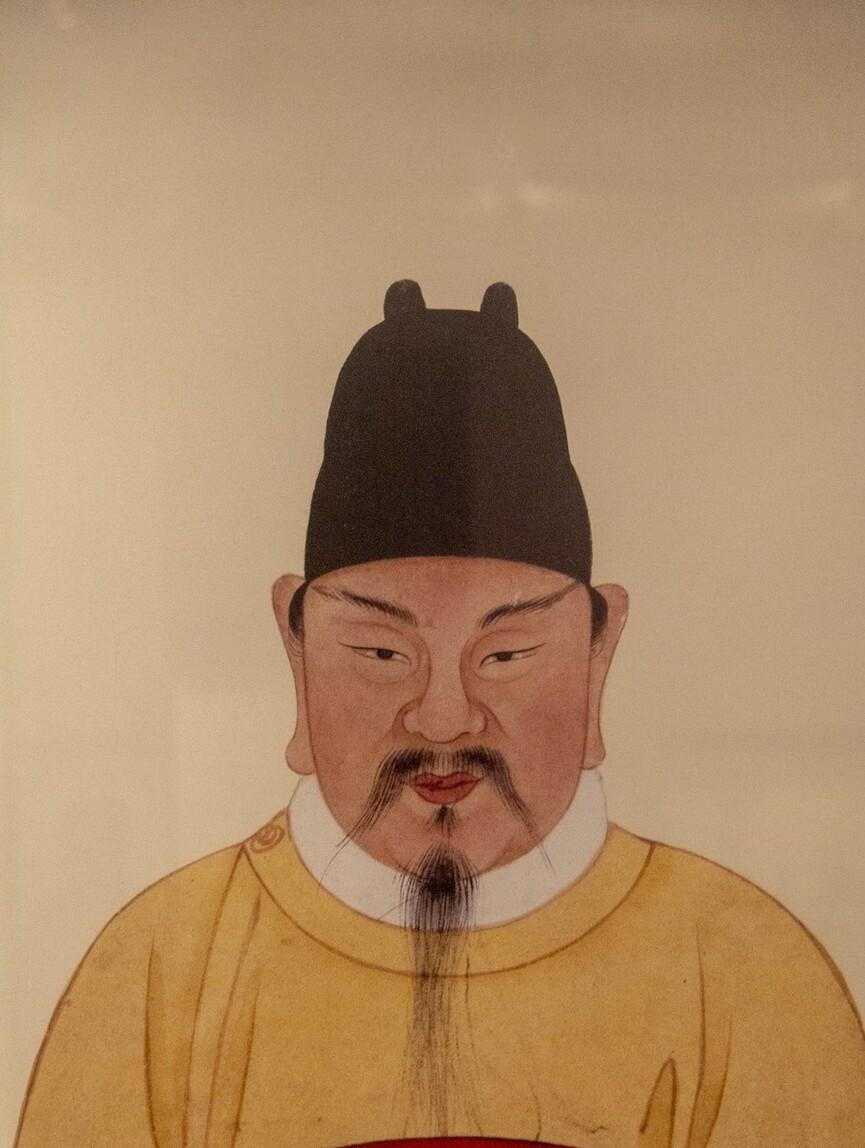

朱棣

最官方的說法——建文帝自己把自己燒了。

當年,建文帝的四叔燕王朱棣,以清君側為由,在北平起兵,号稱靖難。說白了,就是要奪取侄兒的皇位,前後打了三年,好不容易打下了南京,把建文帝堵到了宮中。

《太宗實錄》上說,當朱棣率領衆人抵達金川門時,諸王及文武大臣都來朝見,建文帝本來想出來迎接,可是看了看四周,隻有幾個内侍,那些平日裡“忠心耿耿”的人都沒了蹤影,建文帝長歎一聲說:“我有什麼臉面見他”,于是就關上門,點起一把火燒了宮殿,自己燒成了灰。

朱棣奪取皇位的當年,在給北韓國王的诏書中,假惺惺地說——他隻是想清君側而已,“不期建文為權奸逼脅,阖宮自焚”。

永樂年間的實錄和清代修編的明史,都重複了這一說法,是以建文帝自焚而死,已成蓋棺定論。

似乎史書中明确下了結論——建文帝在城破之日,自焚而死。但是《明史鄭和傳》中卻有一句話,和這個觀點相左。書裡說——成帝疑惠帝(建文帝)亡海外,欲蹤迹之,且欲耀兵異域,示中國富強。

這句記載在正史中的話,從另一個角度說明,建文帝沒有死,而是逃亡海外,是以,朱棣派鄭和下西洋就是繼續尋找建文帝的下落,同時也是炫耀武力,威懾或者籠絡海外諸國前來朝拜。

再看《明史恭闵帝本紀》的記載——都城陷,宮中火起,帝不知所終。燕王遣中使出帝後屍于火中,越八日壬申葬之。

這裡說的是“帝不知所終”,大火的灰燼裡,朱棣隻找到了皇後的死屍。

《明史記事本末》裡的記載就更傳奇了

——城破之日,後宮一片混亂,建文帝手足無措,少監王鉞禀告建文帝說,你祖父臨終的時候給你留下了一隻鐵箱子,讓我在你大難臨頭的時候交給你,我一直把它秘密收藏在奉先殿内。群臣急忙把箱子擡來,打開一看,裡邊有三張度牒,也就是做僧人的身份證。還有三件僧衣、一把剃刀、白金十錠、遺書一封。遺書中寫道;“建文帝從鬼門出,其他人從水關禦溝走,傍晚在神樂觀西房會集”。

建文帝接過度牒歎息說;“天命如此,還有什麼可說的!”于是建文帝剃了頭,換上了和尚的衣服,帶了程濟、楊應能、葉希賢等人來到鬼門。

鬼門在太平門内,是内層的一扇小矮門,隻能夠容納一人出入,外面通着水道。

建文帝彎着身子出了鬼門,其他人等随之而出,就看見水道上停着一隻小船,船上站着一位僧人,僧人招呼他們上船,并向建文帝叩首稱萬歲。

建文帝問他;“怎麼知道我有難呢?”僧人回答說;“我叫王升,是神樂觀主持,昨天晚上夢見你祖父朱元璋,他本是出家之人,叫我在此等候,接你入觀為僧。”

從此,建文帝削發為僧,繼承了祖業。

這段傳說寫得頗為詭異,但基本上肯定了建文帝出逃的事實。問題是,明代皇宮裡究竟有沒有這條可供外逃的秘密通道?

還真有。

1978年,太平門裡有一家南京鋼锉廠,要建新廠房,挖地基的時候,挖出來一條廢棄的道地。這個道地高2.5米,寬兩米,位置就在原來明皇宮的旁邊。

如果宮牆内外相通的話,建文帝是完全可以從這條道地逃出皇宮的。

2005年6月,清涼山旁邊也發現了一個明代涵洞,位于原明故宮的宮牆之外。對這段曆史很有研究的季士家先生,根據現場的發現推斷,這個涵洞在明代主要是用于排水,但不下雨的時候是沒有水的,完全可以容納一個人通過。

聯系到多年前發現的皇宮内的道地,這個涵洞很可能就是道地的出口。《明史考證》上是這樣說的——宮中陰溝,直通土城之外,高丈二,闊八尺,足行一人一馬,備臨禍潛出,可謂深思熟慮矣。

後來還有清朝人對這件事寫了一首詩。

正是圍城四面攻,如何道地遠能通。

不知飛燕來何事,卻說潛龍去此中。

失蹤的飛燕說的就是燕王朱棣,潛龍就是指的建文帝。

這麼看來,是建文帝使了一個金蟬脫殼計,跑了。

跑出皇宮的建文帝藏到哪了呢?

史學家們說得最多的就是——出家當了和尚。

明代王鏊的《震澤紀聞》有過一段傳奇故事。

——故事說,正統年間,一個禦史大夫外出巡查的時候,碰到一個老和尚,當道而立。左右喝斥的時候,他卻昂然不動,于是就禦史大夫下轎親自過問。這個老和尚顫顫巍巍說他是建文帝。

禦史大夫吓了一跳,不敢怠慢,就把他請進布政使司。老和尚盤腿端坐,昂然地說道:“我自蜀曆滇,遊方到此,現已是風燭殘年,别無所求,隻望骸骨能傳回中原罷了!”

禦史大夫不敢自專,于是禀報朝廷,并且把他送到了北京,明英宗叫來曾經侍奉過建文帝的老太監吳亮來辨認。

吳亮一露臉,老和尚就說:“你不是吳亮嗎?”

吳亮說:“我哪裡是什麼吳亮。”

老和尚從容地笑了笑:“那一年,我在便殿裡吃仔鵝,把一塊鵝肉掉在地上,當時你手提茶壺趴在地上,用嘴把鵝肉叼起來,你難道忘了嗎?你怎麼敢說你不是吳亮?”

話音剛落,吳亮撲通一聲,跪在老和尚面前泣不成聲。

奇怪的是,當天晚上,吳亮回到家裡不聲不響地上吊了,是自殺,還是他殺,更是無可解說的謎中之謎。據說這位老和尚在宮内安然地度過了最後的日月,死後葬在北京西山,号稱“天下大師”。

建文帝當和尚,還有專家考證的依據。

泉州海交館的劉志成等研究員發現,在台灣學者陳水源寫的《傑出航海家鄭和》和日本學者上衫千年所寫的《鄭和下西洋》兩本書裡,竟然都有建文帝曾在泉州開元寺當過和尚的說法。這兩本書裡記載,建文帝和他随行人員打扮成僧人的模樣,從皇宮密道逃出之後,沿着長江來到武昌羅漢寺。

羅漢寺住持達玄和尚是全國的知名高僧,他的門下有很多弟子,其中就包括當時泉州開元寺的住持念海和尚。達玄看過建文帝的度牒之後,就趕緊聯系泉州開元寺住持念海,把建文帝安排在泉州當了和尚。

最神奇的是《讓氏家譜》的橫空出世。

幾年前,84歲的南京有線電廠退休工程師讓慶光老先生,公開了一本保藏多年的1945年編撰的《讓氏家譜》。《讓氏家譜》上也記載建文帝當年并沒有自焚,而是逃出南京改名“讓銮”,假扮和尚雲遊于雲貴川和湖廣。最後,在湖南、湖北一帶定居,世代繁衍生息。而讓慶光先生本人就是建文帝的15世孫。

讓慶光說,他還記得建文帝的墓坐落在洪山寶通寺後的寶塔旁,小時候,他常聽寶通寺的和尚說起建文皇帝墓的具體方位,和尚們還曾經指引讓慶光的祖輩們前去祭掃。

讓慶光說——建文帝認為自己是遜位退國,讓出了江山,是以改名讓銮,就是讓出了金銮寶殿的意思。

讓慶光

别人問他——為什麼建文帝死後500多年才修編家譜呢?

讓慶光說——我們的先祖被奪去了皇位之後,朱棣還多方尋找想斬草除根,明朝的時候祖先們自然是不敢暴露身份。而到了清代,更不能講自己是明朝皇族後裔。這600年來,讓氏隻好一直隐瞞先祖的身份,家族的曆史也隻能口耳相傳。是以這本《讓氏家譜》也隻能到現在才敢公開編纂。

諸多線索如果屬實的話,那麼當年建文帝有可能真的沒有自焚,而是逃出宮去了。那麼,朱棣對建文帝的下落是一定會追查到底的。

接着前面泉州海交館劉志成的研究結果說,

——朱棣得知建文帝逃到了羅漢寺的消息之後,立刻派了一個叫李挺的官員去追查他的下落。

李挺到了羅漢寺,經過盤查得知,确實有兩個僧人來過,但他們已經去了泉州。等李挺趕到泉州的時候,念海因為風聲太緊,早就安排建文帝搭乘一隻阿拉伯船,從泉州港出海了。泉州是海上絲綢之路的起點,在宋元明時期是個世界性的大港,從這裡出發,可以走遍世界。正是為了追尋建文帝的下落,朱棣才安排鄭和七下西洋。

明成祖永樂三年(公元1405年)6月15日,鄭和率領着一支27000多人的隊伍,200餘艘巨船,浩浩蕩蕩從長江口緩緩駛出,開始了大陸航海史上七下西洋的壯舉。鄭和的船隊經曆了亞洲、非洲30多個國家和地區,最遠的到達了非洲東海岸。

鄭和下西洋圖

鄭和下西洋是不是為了尋找建文帝?建文帝是否真的沒死出了家?

不管真相如何,鄭和出使西洋倒是揭開了世界大航海時代的序幕,是中國擁抱外部世界的象征。鄭和以多元宗教文化為先導,打通了東南亞海上絲綢之路的實踐,把中國的航海事業銘刻在世界航海史的裡程碑上。

對建文帝的下落,您是怎麼看的呢?