核心觀點

産品和技術:CAE工業軟體的入門門檻高,産品開發周期雖短但産品完善周期長,産品研發需要大量的前期資金與複合學科人才支援。同時針對目前市面上的使用痛點,CAE軟體也在不斷疊代,随着底層軟硬體環境的更疊,目前CAE軟體已開始向雲端化(SaaS化)、CAX一體化、AI智能化的方向逐漸發展;

行業與市場:目前國内和國際的CAE市場都面臨多頭壟斷的局勢,三巨頭在國内市占率超過了95%。國内比國際廠商在産品成熟度、商業化、可靠性、穩定性等方面都略差一截,但随着國家的政策支援與國内的制造業更新,留給國産CAE的機會視窗逐漸開放;

賽道融資:從資本的角度來看,可以看出國外領跑的巨頭由于先發優勢已認證大量并購和自研達到縱向向工業軟體全鍊、橫向向各工業細分領域的産品布局。國内CAE廠家近5年開始發力,相對于老牌公司傳統的軟體模式,新的創業公司更多選擇向雲端協作的方向發展。在此時期頭部機構與工業CVC也随着政策的風潮相繼布局;

車載應用:雖然汽車行業是CAE應用最多的行業,尤其動力仿真與NVH仿真在汽車制造的過程中不可或缺,但目前汽車企業使用的,不論是CAE軟體還是前後處理器,海外廠商都占有不可或缺的主導地位,國産仿真想要“彎道超車”,最好從新興場景入手,如自動駕駛。

本篇行研報告将分四個部分——産品與技術、行業市場、賽道融資、汽車場景相關來向大家介紹自動駕駛仿真測試。

01

産品與技術

//CAE概念

CAE (computer aid engineer)即計算機輔助工程設計。主要指用計算機對工程和産品進行性能與安全可靠性分析,對其未來的工作狀态和運作行為進行模拟,及早發現設計缺陷 ,并證明未來工程、産品功能和性能的可用性與可靠性。

CAE是一個很廣的概念,從字面上講它可以包括工程和制造業資訊化的所有方面。随着行業細分領域的發展,比如EDA 、CFD發展出獨立的分支,CAE的概念也在逐漸弱化和抽象。廣義的CAE主要指利用計算機仿真分析來幫助或者解決實際工程應用中的查驗,設計,驗證,優化等問題。在談到CAE時,有可能是指CAD/EDA/CFD/TCAD,或者結構動力分析、熱分析、電磁分析、 耦合分析等等其中一種或多種。狹義上的CAE,更多是指利用CAE軟體進行仿真優化分析。

//CAE的産業價值

CAE工具最大的産業價值就是能夠簡化産品設計過程,提高試錯、降低成本。

降低成本:幫助企業在生産鍊中盡早發現問題,以減少實際産品的疊代和試驗次數,優化整個設計流程,達到降低設計成本的效果;

提高效率:幫助企業實作某些難度較大或很難在現實完成的實驗步驟,同時幫助企業減少實際生産中的設計風險;

經驗積累:CAE工具不僅提供了軟體工具,更重要的是融合了對設計至關重要的行業标準和累計的經驗,提高研發設計效率和成功率。

//産品結構

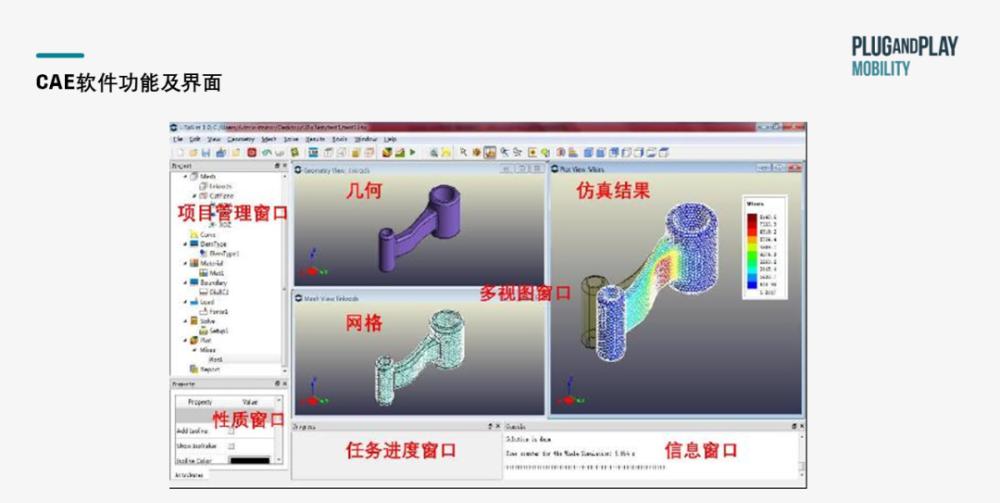

CAE軟體的基本結構主要組成部分包括:使用者界面、資料管理系統、資料庫、專家系統和知識庫五大子產品。

資料管理系統是使用CAE軟體進行性能分析或模拟時用到的核心部件,一方面通過接口實作CAD、CAM等格式檔案的輸入,另一方面提供前處理、求解分析(大多為有限元分析)、後處理三個流程實作仿真模拟。

求解分析子產品根據處理問題的類型,可以細分為靜力線性子系統、動力分析子系統等衆多分支。

//産品流程

從核心工作流程來看,CAE軟體仿真過程包括前處理、求解、後處理、優化、報告。

前處理:前處理子產品主要用于對工程或産品進行模組化,完成分析資料的輸入, 建立合理的有限元模型。功能包括對幾何圖形處理、模型導入、邊界定義、材料定義、網格定義等;優秀前處理軟體的網格劃分能夠避免複雜模型的拓撲錯誤,提高模型單元品質與仿真效果;

求解器:求解分析主要是對有限元模型進行單元特性分析、 有限元單元組裝、有限元系統求解和有限元結果生成;對模型的各子仿真形态如剛度、強度、熱量等分析計算;

後處理:後處理子產品主要是基于求解分析的結果對模型進行資料平滑等處理,同時對模型的受力、位移、應力、變形等進行視覺效果展示;

仿真優化:如果仿真結果未達到設計要求,優化子產品會針對仿真結果設計進行參數修改,并再次回到前處理進行仿真流程。

// CAE仿真軟體的核心子產品——求解器

求解器是還原仿真的核心工具:求解器指的是針對特定場景(比如液體流動、溫度傳播以及結構變形),用程式編碼的方式實作的對場景中的實體規律、數學原理進行客觀還原,也就是實作所謂的“仿真”。而仿真軟體的核心競争力正是仿真結果與現實場景的比對度,即求解器結果的比對能力。

底層的數學求解和實體邏輯:底層仿真的數學實體模型通常有兩種求解方法,解析解和數值解。解析解精準而且高效,但現實中很多問題找不到解析解(即精準答案)。CAE軟體主要是使用數值解,也就是以結構離散化為主的數值計算方法。目前市面上最主流的是利用有限元法(FEM)進行計算。

//技術點拆分

仿真軟體研發内容從上到下分為4層:

第1層為上層應用層,屬于計算機前端處理;

第2層為工業軟體上層應用的支柱或者說是核心内容和架構;

第3層是整體工業軟體的核心技術;

第4層屬于底層基礎理論。

即使仿真軟體的開發圍繞了多個技術點,但随着資金和人力的支援,短期(1-2年)完成一款工業軟體産品的開發也并非難事。真正需要關注的是産品在長期使用過程中的資料累積、場景還原、對工程問題的還原程度以及底層基礎研究的疊代。

//技術痛點與潛在解決方案

CAE軟體的技術痛點主要是仿真誤差,而造成該誤差的原因又分為底層計算誤差和求解效率太低。

底層計算誤差:

實體模型誤差+數學計算誤差;

人為誤差:由于CAE軟體需要使用人員在模型建立、仿真參數設定、工藝經驗等專業領域有大量的經驗積累才能成功輸出,是以人為操作導緻的誤差一方面提高了軟體的鋪開難度,另一方面也使輸出結果更加不穩定可靠。

求解效率太低:

前處理錯誤:CAD與CAE不打通導緻複雜模型在軟體之間轉變的時候操作人員需要花費大量時間去建立模型、處理拓撲錯誤、重新劃分網格等前處理工作;

算力不夠導緻的求解時間過長。

解決方案主要有四點。

增加實體模組化的真實性與結果準确性:

3D渲染引擎;

底層實體數學理論的突破。

減少人為手動調試因素:

對I/O(輸入輸出)加入AI進行優化。

一體化CAD/CAE:

CAE 軟體通過積極發展對各 CAD 軟體的專用接口,将高品質模型的導入,減少幾何清理的難度,增強軟體的前處理能力。

雲端化軟體:

增加業務協同性;

節省本地算力,減少求解時間。

02

行業市場

//市場容量

市場規模:Credence研究資料,2020年預計全球CAE市場規模達到81億美元,預計2025年達到128億美元,年均複合增速9.6%。根據賽迪顧問2016-2021年中國工業軟體市場規模資料,2020年中國CAE市場規模達到18億元,預計2021年達到21億元,年均複合增速為16.2%,明顯高于全球增速水準。

市場CR3:2020年全球CAE市場前三大供應商分别是Siemens、ANSYS和達索,市占率達到47%。中國本土仿真解決方案供應商包括中望軟體、霍萊沃等。在中國市場,全球CAE三巨頭的市占率超過95.7%,國産化率不足5%。

//市場驅動力

政策鼓勵(參見APPENDIX1):21世紀以來政府陸續出台了一系列扶持政策以推動 CAE 行業發展。此類政策有助于推動 CAE 技術發展、健全行業标準體系、促進 CAE 軟體行業應用、加快建立産業生态體系,對于助力下遊工業企業智能化、資訊化程序具有重要意義。

需求更新:國内需求弱的表面原因是盜版軟體橫行。随着國内版權意識和行業競争的提升,國産CAE靠着完善的功能和高成本效益會逐漸進入市場。而國内高端制造業的發展将為CAE提供足夠的本土仿真軟體市場,從根本上帶動國産CAE行業發展。

基礎技術支援:CAE/CAD是工業4.0、數字孿生和數字化傳遞的基礎。随着雲計算,數字孿生和工業網際網路的興起,為CAE提供了更加有力和密切的細分場景。B/S架構的軟體相比傳統C/S架構的軟體,在更有利的細分場景内,能更快速完成計算任務

//市場發展

工業軟體行業發展可分為三個階段:

軟體自身發展階段;

軟體的協同應用階段,業務流程實作串通和優化階段;

由向客戶提供單一工具轉型為向客戶提供“軟體+服務”的整體解決方案。

國内廠商發展階段:中國CAE行業處于第一階段到第二階段之間,向協同應用的轉型成為大勢所趨。目前,國内大量的設計、制造等核心工業軟體均為國外品牌所占領。在中國制造業轉型更新的大背景下,工業企業均開始加快兩化融合(工業化與資訊化的融合)的步伐,逐漸轉變發展模式。

海外廠商發展階段:國外CAE行業發展已經處于第三階段。達索、西門子等領先企業已實作軟體本身的技術積累,并在國家工業化的實踐中實作軟體的應用協同,正向“軟體+服務”的整體解決方案轉型更新。

//頭部玩家生态Mapping

//國外頭部玩家曆史沿革

海外工業軟體廠商多成立于上世紀60年代,在90年代開始高速發展一度沖擊國内CAE市場。發展至今的海外巨頭們産品應用鋪滿各行各業,在CAE産品的通用性、可靠性和穩定性上都有着強大的先發優勢。

行業巨頭利用頻繁收購細分領域的技術公司來補足自己的生态閉環以實作更完整的工具鍊。收購不光實作了不同CAE算法功能的不足,也展現出CAD/CAE/CAM逐漸一體化的趨勢。縱觀2020年至2021年一季度,CAE市場發生了15起主要收購事件。其中,Altair完成7家公司的收購,是收購數量最多的廠商;其次是海克斯康(4家)和Ansys(2家)。

03

賽道融資

//國内主要玩家及情況

//海内外龍頭對比:中望 VS 達索

商業模式:相對于達索早已向訂閱制、子產品化銷售的商業模式轉型,中望軟體仍在依賴于買斷Licens的收入,可以預期由于目前商業模式存在的變現周期限制,中望後期也将向訂閱制轉型。

整體規模:相對于達索,可以看出中望軟體目前的整體規模還較小,但營收增速更高,随着國内高端制造市場的增長與工業軟體國潮,可以預見中望(中國廠商)還有很高的市場天花闆。

//國内玩家發展趨勢

市場局勢變化:行業加速發展

21世紀初期開始,國内CAE軟體逐漸開始發展,但受兩方面限制,對外有成熟的海外産品已經在國内完成商業落地,使用者替換意向低;對内的應用又受到需求場景和數量的限制。進入2006年以來,為了滿足符合“中國制造”特色的需求,國内的CAE軟體公司從二次開發國外軟體業務開始進入行業視野。

産品發展:CAX一體化

工業軟體從單項應用到實作對制造企業研發、生産、經營、物流等各業務環節的全覆寫和深度滲透後,逐漸朝綜合內建的方向發展,實作業務流程和生産經營模式變革。打造貫穿工業生産前端和後端的系統化軟體解決方案,以此提升整個流程的管理效率和準确率成為了工業軟體發展的新方向。CAD/CAE一體化之後,CAE對CAD模型進行仿真分析,通過回報的資料,對原設計或模型進行反複修正,以求達到最佳效果。

融資曆史變化:産業基金入局

1998-2009:國産CAE軟體剛剛起步,大部分在此時期成立的公司都經曆了漫長的研發周期且基本都在2010年後才逐漸對股權市場開放融資機會,目前大部分公司已成為國産行業龍頭,但上市企業屈指可數。

2009-2019:随着國家政策鼓勵與産業資源的更新,更多高科技人才選擇在CAE賽道創業。但可以看出,許多企業是以仿真計算為入口,瞄準的是比工業軟體更大的市場,如雲計算、工業網際網路、數字孿生等。而這些新興公司的資方背景也更加多樣化,除了政府基金,CVC也不甘落後。制造企業如比亞迪,網際網路公司如華為都在仿真軟體賽道不斷布局。

//投資特點

以并購為導向結合政策驅動的投資政策可能成為主流。

CAE賽道屬于高度産品标準化的細分領域,産品可複制性高且通用性強。但軟體功能和底層算法需要長時間疊代,對資本來說回款周期拉長;

CAE屬于典型的“壁壘高、周期長、市場小、投資大、退出管道不明确”的賽道,不是特别适合VC機構入場的細分領域;

但由于CAE仿真是整個工業領域最關鍵的環節之一,投資時機構大多需要從産業地位和政策支援,結合來尋找潛在發展機會和增長點并特别關注相應細分領域。

04

汽車場景相關

//應用場景:汽車生産制造

汽車是目前CAE軟體最主要的應用場景。從 CAE應用的具體場景看,汽車是目前最主要的應用場景, 據 marketintellica,2019 年全球 CAE 市場中 36%的收入來自汽車行業的應用,其次是電子電氣、航空航天及國防,占比分别為 22%、21%。

汽車開發場景:

系統動力學分析:主要分析汽車的行駛性、操縱性等,常采用多體(多剛體、多柔體)系統動力學分析方法;

疲勞壽命分析:汽車疲勞壽命分析主要研究汽車整車及各部件的動、靜疲勞壽命;

碰撞分析:碰撞分析方法主要包括有限元法、多剛體系統動力學法河機械振動學法。汽車碰撞分析主要進行車身結構的耐撞性研究、碰撞生物力學研究和乘員限制系統及安全内飾件研究;

NVH分析:工程中常用的NVH分析方法有:多剛體系統動力學方法、有限單元法、邊界元法、統計能量分析法;

空氣動力學分析:主要進行汽車高速行駛時的氣動噪聲分析,分析汽車高速行駛時空氣流場對操縱穩定性的影響。

汽車開發中的主要CAE:

前後處理軟體:Heperworks、Patran

碰撞分析:LS-Dyna、Pam-Crash、Radioss

機械動力學仿真:Adams

非線性分析:Abaqus、Marc、Ansys

疲勞分析:Fatigue

流體分析:Fluent、Star-cd、AVL-Fire

鍛壓過程分析:SuperForge

汽車内噪聲預測分析:Akusmod

多學科智能優化:iSight

汽車自動化模組化:SOFY

發動機熱力學分析:GT-Power

整車性能分析:GT-Drive

//應用場景:自動駕駛

由于車載硬體發展的另外一個趨勢是越來越小,仿真可以和硬體結合,類似于現在的FPGA程式設計。自動駕駛是一個典型的例子,自動駕駛實際上就是一個實時的仿真系統、攝像頭、傳感器實時收集資料。處理器根據收集的資料進行駕駛路線計算和預測,并采取相應的政策,在這個過程中依賴于資料的傳輸和對資料仿真處理。如果将碰撞仿真軟體固化在汽車硬體裡,汽車在行駛過程中能實時仿真與其它車碰撞的結果,進而讓自動駕駛在遇到危險時采取更有利的預防和避險措施,其意義不言而喻。

目前,仿真功能被用于自動駕駛算法研發中的測試和驗證決策子產品以及路徑規劃子產品。但是,目前的仿真環境的能力仍有待開發。如基于遊戲引擎的Carla和LGLVS嘗試使用計算機圖形模型、渲染算法和實體模型來嘗試産生一個高保真環境。但這隻是基于底層引擎渲染能力從視覺上實作了“高保真”,從實體回報、運作邏輯、結構感覺等層面目前的虛拟仿真想要真的與現實環境貼合仍有一段差距。

//Appendix:國家工業軟體相關政策