徐錦江

世紀之交,城市地理學和城市社會學領域分别發生了空間轉向和文化轉向。許多學者發現:人們對空間的利用是文化的一部分,每個地區都有其文化特征,空間場所被了解為特别的地理位置,其物質形式伴随着意義和價值。這些認識可以追溯至列斐伏爾和德·塞都的空間生産理論。列斐伏爾聲言:“作為對象的,尤其是作為科學的對象的,是空間,而不是時間。”(列斐伏爾,p.35)雷米·埃斯教授在列斐伏爾所著《空間與政治》一書前言中概括到:“列斐伏爾期望展示出一種實體空間、精神空間和社會空間之間的理論統一性”(列斐伏爾,p.9)。也有學者認為列斐伏爾的空間理論包括三個要素:認知的空間(空間的表征)、構想的空間(再現的空間)、生活的空間(現象學的陳述)(艾倫·哈丁 泰爾加·布勞克蘭德,p.168)。如果我們稍稍深入一點了解,“空間的表征”強調的應該是空間的概念化過程,用以指稱被建構的作為認知對象存在的空間。在列斐伏爾看來,對空間的建構是建立在社會生産關系之上的,“空間的表征”以一種“真實的空間”的形式進入認知系統,主導着對空間的研究與想象,但這種“真實”是相對的而非絕對的,是曆史的而非永恒的。“空間的表征”可以說是由“空間實踐”所決定的,但它反過來又會支撐并指導“空間實踐”。而“再現性空間”則是對“空間的表征”的反抗與超越,它強調空間本身被人類的親身經曆與體驗的實際形式。在某種意義上,“再現性空間”存在于“空間實踐”之中,但它是對“空間的表征”所呈現的空間秩序的隐秘反抗,是對“空間的表征”的“真實性”的消解或證僞。“空間實踐”就是空間性生産,這種生産既是實體意義上的,也是社會關系意義上的:一個城市規模的擴張必然伴随着其所占土地面積的擴大與其組織結構關系的拓展。

都市空間,曾經要麼被歸結為人們對地理位置的自發使用,要麼被納入社會的整體文化中,空間作為容器,隻有通過它的内容才獲得存在,也隻有通過這個内容才能獲得價值。城市擴張不隻是空間的生産,還是一種空間的征服與再配置設定。在列斐伏爾看來,人類生産的中心,已經由“空間中事物的生産”轉變為了“空間本身的生産”。作為自然存在的空間,一旦進入人類文明與社會關系的語境,便成為一種社會的産物:這種産物兼有具體與抽象的雙向特質,處于一種沖突的、運動的狀态;這種産物在資本主義制度下,更表現出商品特質。列斐伏爾以社會曆史解釋空間為起點,到以空間解釋社會曆史為收束,形成完整自洽的體系。在列斐伏爾眼中,空間是社會性的、政治性的、經濟性的,總的來說是戰略性的,它通過一系列的戰略而被人為地建立并規劃起來。是以空間并不是均質的。

列斐伏爾的空間實踐和德·塞都對城市日常生活實踐的了解不謀而合。德·塞都認為街道上的日常生活實踐不允許城市規劃者實踐完全的理性,這些思想在簡·雅各布斯、莎朗·佐金的城市理論中得到了延續。“空間實踐”“空間的表征”與“再現性空間”三者的彼此制衡,構成了列斐伏爾關于空間的三元辯證法,“社會——曆史——空間”達成了某種辯證統一。

另一種城市文化的研究方法是西美爾、波德萊爾、本雅明等人的傳統,其中以本雅明最具代表性。有許多作家很喜歡本雅明,因為這位被稱為“歐洲最後一位文人”的怪才,寫有難以歸類的《單向街》和《發達資本主義時代的抒情詩人》;但也有許多學者不喜歡他,認為其思想深度不能和列斐伏爾相提并論,我以為,本雅明的價值,必須放在他那個年代的曆史背景下去考量,才能發現其價值。本雅明城市文化理論的主要特點是對城市進行了跨學科的整體性研究,反思作為一個整體的城市與各個組成部分之間的互相作用。城市研究中存在的各種問題,都是本雅明所要讨論的,本雅明還很早就關注到了技術對城市的影響,作為詩歌對象的商品神話,以及文化與資本的關系,并且拒絕将美學從政治和政治經濟學中分離出來,這一切都使得他的作品與衆不同。本雅明可以說是表述當代都市思想狀況的先驅,他将經濟與文化聯絡起來,将理論與經驗結合起來,将技術與情感關聯起來,将現代城市視為由虛構時空累積成的現實。本雅明和列斐伏爾同樣重視空間的價值,同樣認為空間是人為的。他并非拒絕現實世界的概念,而是要呈現一種将現實作為一個表現對象來建構的制造模式,這與列斐伏爾和德塞都的日常生活實踐理論有相通之處。本雅明的特殊之處還在于他接近文學的城市觀察方法,在他眼裡,城市是一幅迷畫,一個迷宮,通過它就能讀懂社會整體。本雅明思想中最被人樂道的概念是“遊蕩者”、“拱廊研究”、“夢境”和“光暈”,以及詩化的城市叙事,他強調個體意識和辯證意象,曾經說過:“每一個時代不僅夢想着下一個時代,而且也在夢幻中催促着它的覺醒。每個時代自身就包含着自己的終結”(本雅明,p.30)。有感于拱廊街的迅速建起又快速拆除,其名言是:現代人的歡樂與其說在于“一見鐘情”,不如說在于“最後一暼之戀”(本雅明,譯者前言)。本雅明把城市視為超現實,他的另一句名言是:“沒有一種面貌是和城市的真實面貌一樣超現實主義的”(加裡·布裡奇 索菲·沃森, p.438)。本雅明筆下的遊蕩者形象,确切的說,既不是任何其他群體的成員,也不是陌生人,他們是從一個群體到另一個群體的信使。盡管過于簡單,但很明顯,本雅明的觀察和研究意味着日常生活優先,并強調街道作為一種特定類型的城市人文主義遺物的價值,這展現了既是認識論上的也是政治上對城市異化的抵制。

具有哲學價值的列斐伏爾等人從空間到場所的形而上理論演進,以及本雅明的整體城市觀察方法,在另一些當代美國和加拿大學者手裡,卻變成了形而下的技術性和工具化的模型研究。借用自然科學的方法來研究社會科學是西方社會科學的一個新趨向。具有代表性的是克拉克和丹尼爾提出的“場景理論”。他們認為:場景是一種強有力的概念工具,場景理論就是借用實體學、生物學、化學和計算科學的研究方式來研究文化,場景理論參照實體學的分子和果蠅,門捷列夫元素周期表和生物學中的基因序列研究,把文化也歸納成“真實性、戲劇性和合法性”三個分析次元,然後再把它們分解成15個子次元甚至更三級的子子次元。通過對美國和加拿大的郵政編碼商業模式和黃頁分析(網際網路大資料在中國的深度運用無疑可以更便捷地從事這類研究),來解讀一個地區的美學特征和文化特質,以及地區間的文化差異。當然,作者也明智地指出:“沒有單一的抽象特征來定義任何特定的場景,是全部而不是單獨的這一個或另一個設施構成了所有場景理論的智語”。(丹尼爾 克拉克,p.43)。

闡述以上理論的目的,是我們将在這些理論視域下對愚園路的曆史文化進行分析。

在場景理論中,舒适物是指使用或享受相關商品和服務時所帶來的愉悅,但又很難量化的東西,比如說咖啡館、酒吧、公園、美術館、博物館、圖書館、大劇院、面包房、快餐廳、特色餐廳、書店、健身房、舞蹈俱樂部等等。在美國,排在前15位的舒适物還有珠寶商、古董店等,甚至新汽車經銷商、醫院、教堂、墓地也都可歸屬于舒适物的範疇。特殊的工廠也可以視為一種舒适物。比如南京西路石門路口太古裡的星巴克烘焙工坊就是一個案例,咖啡工廠變成了咖啡博物館和文化複合空間,帶來了愉悅,就成了一個舒适物。

卡爾維諾在《看不見的城市》中說:“城市不會洩露自己的過去,隻會把它像手紋一樣藏起來,它被寫在街巷的角落、窗格的護欄、樓梯的扶手、避雷的天線和旗杆上,每一道印記都是抓撓、鋸锉、刻鑿、猛擊留下的痕迹”。(卡爾維諾,p.9)愚園路作為一個區域,一條路,被刻在了曆史地圖裡,描摹在《道路機構廠商住宅分布圖》裡,我們運用場景理論,對比它的今昔,可以看到這條路審美趣味和文化特質的變化,除了舒适物的概念,我們還就此延伸出滿足基本生活需要的經适物和作為公共配套設施的共适物概念,來對愚園路的“地方性”進行審視。

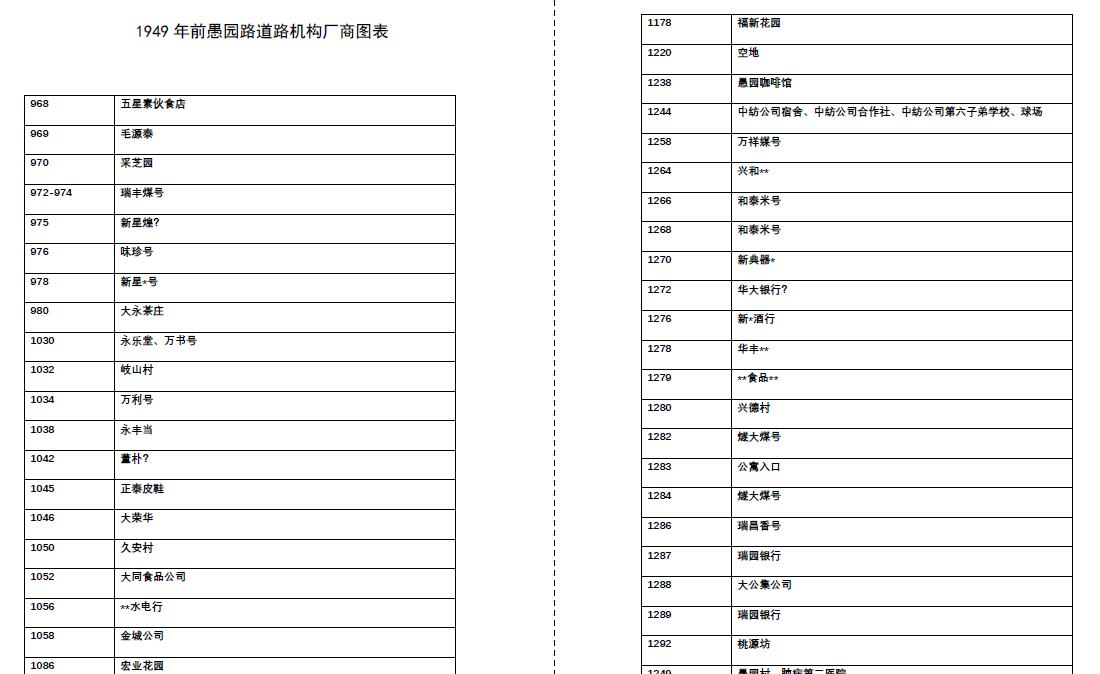

1949年前愚園路道路機構廠商圖表

根據地圖,我們将1949年前愚園路的沿線機構商戶按照舒适物、經适物和共适物三大類進行粗略統計,舒适物包括百樂門大飯店、洋服時裝店3家、美容理發公司8家、書局6家、茶室茶莊3家,咖啡館2家。夜總會2家、進階餐廳2家,花店3家,汽車行1家,洗滌店包括幹洗店4家、宗教類的福音堂和布道所2家,照相館1家、馬利顔料店1家、義利西點店1家。

經适物有煤炭和柴碳行4到5家、醫師診所3家、皮鞋店7家(特别多,說明這一帶居民較重衣飾外表)、藥店4家、絨線店3家、米号2家、車行2家、當鋪3家、南貨店2家,成衣鋪2家(即今服裝店)、食品号酒家多家、百貨公司多家,不知其具體内容難以統計的多家商行,以及煙行、車行、筆店、占站、竹棧、木作,水電行、電料行、無線電修理行、土産公司、醬園、熟食店、夥食店、菜館、南貨号、車行、建築粉刷行,水果店、文具店、餅店、貨站等。除此之外,還有裕興記、源泰興、 北國泰、喬盛典、味真号等老字号。

共适物包括銀行6家、火車售票處、警察局、救火會、衛生事務所、肺病醫院、師範和中國小多家、編譯社、汽車分站等。

結論是:愚園路當年主要是一個以裡弄為主的居住區(其中包括著名的中紡公司宿舍和豐田紗廠幹部宿舍)。從經适物的統計來看,涉及到衣食住行各種齊全的生活商業設施,是一個非常适合居住的地區,甚至有當地居民開玩笑:在這條路上可以從生到死過完一生。在實地調查中也确有這樣的案例,有許多居民從生到死從未搬離過這裡。但從舒适物來看,愚園路又是一個有品味的居住區,因為區域内美發店、花店、書店不少。特别是幹洗方式源自海外,說明愚園路上外國僑民、單身貴族較多。馬利顔料店的開設也說明愚園路居住着許多畫家,據考證,有申石伽、王個簃、應野平等,而連環畫家尤其集中,如華三川、顧炳鑫、顔梅華等。汽車行則說明這裡有不少備汽車的人,咖啡館、洋裝店、照相館、皮鞋店的開設說明當地居民比較西化。公共設施主要圍繞這個地區的治安、衛生、消防、教育、交通以及文化需求來進行配套,也基本到位。銀行高達6家,說明愚園路人家都起碼小有儲蓄。沿途弄堂國小特别多,成為一大特色,說明了這裡的居民較重視子女教育。

從這張地圖來看,并沒有感覺到這個區域有很多的娛樂場所,但是事實上,在日僞歹土時期,這裡舞廳、夜總會、賭場集聚,煙賭毒盛行,是聲色犬馬之地。

【專欄1 愚園路之歹土娛樂業】

日僞時期的滬西被《大美晚報》稱為“歹土”。到1939年末,滬西越界築路地區大約有24個賭場、200個和為(Hwo Wei)彩票銷售點、42家鴉片行和100家吸煙館。而愚園路無疑是滬西歹土中最具代表性的一條。除了坐落在愚園路萬航渡路口落成的百樂門舞廳(1933年)号稱“遠東第一樂府”外,1940年開張的豪華賭場“聯僑總會”坐落在靜安寺路消防隊正對面,愚園路和地豐路(今烏魯木齊中路)轉角處。愚園路532号的甜甜斯是另一家知名舞廳。愚園路864号是一幢仿歐洲新古典主義的建築,汪僞時期,五家賭場合并而成的百老彙總會在此開張,由黃金榮的徒弟、滬西流氓頭子朱順林當經理。愚園路1204号是“好萊塢”(Hollywood)賭場兼舞廳(位址在現在的長甯區勞工文化宮),内有大型西洋輪盤賭具,一些房間則分别辟為牌九間、沙蟹間、撲克牌和麻将間等,旁邊銷售鴉片和海洛因的“好萊塢”煙館,每天24小時營業。愚園路1238号為伊文泰舞廳。這些舞廳賭場每月要向日本人控制的“東亞慈善會(設在愚園路1032弄25号)交納100多萬“抽頭”。

據《晶報》 (1938年11月20日)報道:最近十餘日中,滬西愚園路及極司非而路一帶,已設有不少賭窟。其中範圍最大者,當推愚園路一千二百号(鄰近好萊塢樂園)。據謂該賭場之資本共為二十五萬元。係由大部分廣東人所組織(當然有其他分子)。其中賭博之種類,最主要者為輪盤,計共有七場之多。其次牌九,亦有數場。再次為翻攤,而若幹年前及亂後風行甚盛之(蘋果)(注:Bingo,即賓果。其英文含義是“猜中了”,是一種靠碰運氣取勝的廉價老派賭博形式,類似樂透彩獎,玩者買一張或多張賓果卡,其上畫有許多方格,有的方格裡有數字,有的方格空白。由莊家任意喊出若幹号碼,凡先購得一張卡并把莊家喊出的号碼全部湊齊者為優勝,囊括全部賭金,曾風靡一時),亦為其中之一種。至其他各項中國賭博,更無不應有盡有,以使賭客能各行其是。該場並自備汽車十輛,供接送賭客之用,而不計其勝負。(按此種接送賭客之辦法,實係效法以前靜安寺路一五一号及寶山路兩者名賭窟之故智。此兩賭窟均為号稱上海賭博大王之西人“加西亞”所主辦者。)入場辦法,聞先本拟定由賭客于入門時繳納五元,而于離場時發還。嗣為不妥,乃另訂一種免費之派司,凡持有此派司者,得通行無阻,如無派司之人,則入門時須先受檢查,并須告以本人之職業。該場開幕,原定于十一日晚,嗣因捐稅問題而未果。繼改在十七日,亦未果。乃又延期一天,始于十八日開幕。(作者 阿眉)

又據《總彙報》1939年8月21日特寫:

愚園路這個路名,近來因為越界築路的警權問題,更加來得響亮了。自從滬戰停止以後,上海已成了孤島,愚園路亦成為畸形發展的所在,尤其在夏天,這地方幾變為上海居民的樂土,真的愚園路上的玩意兒實在多了,兆豐公園不用說,著名的所在,此外像遊樂場、夜花園、跳舞場、大菜館、書場等等,都是應有盡有,尤其在這個地方,好像不受戒嚴的束縛,每天是城開不夜,熱鬧得比任何地方來得厲害。

在夏天的午夜,更來得熱鬧,因為各場所都是通宵營業,鼎鼎大名的“好萊塢樂園”,就在近兆豐花園,那裡有很多的遊藝,像平劇、本灘等項,不過還有其他的諸路營業,從“好萊塢”向西是“依文泰花園”,也是出名的所在,裡邊有一個舞場,但是不備舞女,一過午夜,就呈特殊的熱鬧,因為有很多的情侶們和舞場的舞客,帶了心愛的眷侶,到這個地方來做通宵之遊,雖然地方不大,但是很幽靜,足夠在沙發談情說愛,在舞場外面,有小小的花園,如果你覺得在舞池裡坐得煩厭了,就可以坐在花園裡納涼,冷飲、大菜,都一應俱全,樓上還有打蘋果——這是今年新興的遊戲,風靡了好多的人們。

說起打“蘋果”,愚園路上又多得如恒河沙數,最著名的要算“惠而康”,它是以“蘋果”為主要的營業,從晚上九時開始要到夜二時才停歇,星期六更延長到四時,愛玩的仕女們是相當的多,“惠而康”除了“蘋果”之外,也帶賣大菜和冷菜,“炸雞”更來得著名,隔壁的“惠而登舞廳”,除了舞場外,也有“蘋果”遊戲,不過玩的人不及“惠而康”來得多,現在又設立了書場,在下午三時到六時,去聽書的也很多,大都是附近的居民,此外在愚園路上還有幾家西人開設的“蘋果”場所,不過去的遊客沒有上面幾處這樣的多,琵琶舞廳開設沒有多久就關門大吉了!裡邊雖有各種的小遊戲,但是沒有引起遊客的興趣。兆豐公園在夏天要到十二時再關門,晚上一對一對的情侶在裡面乘涼的很多,何況在星期六還有音樂可聽。(作者:明明)

時隔80-90年,從我們新近統計出的2022年愚園路當下沿街商鋪機構圖表來看,愚園路舒适物逐漸增多,在地文化展現了朝時尚潮流方向演變的趨勢。

2022年愚園路道路商業機構圖表

僅分析愚園路長甯區境内江蘇路到定西路一段,包括金城福安和愚園市集内的商鋪,計有餐廳22家(其中進階中餐廳3家,西餐6家,日泰料理3家、中式中檔和大衆餐廳10家)、咖啡酒吧12家、服裝店20家、美甲刺青店5家、花店3家、中西畫廊2家、茶館2家、蛋糕店、餅店、冰淇淋店、珠寶店、原味巧克力店、寵物設計店、陶瓷設計店、舞蹈店、健身店、鋼琴藝術中心、燈飾店、攝影店、布藝店、手工坊、禮品店、糖水店、中醫養生推拿正骨店各1家,還有10家業态難以歸類的集合潮店(如育音堂音樂公園、時尚生活館、咖啡服飾等);經适物包括便利店3家、面館2家、藥房2家、房産中介2家、美發店2家、文具店、眼鏡店、食品店、鞋店、煙酒店、旅店、口腔醫院各1家;共适物包括銀行4家、區總商會、勞工文化宮、少年宮、少兒圖書館、社群美術館、溫水遊泳池各1家,原長甯區委區政府大院現在成了長甯金融園。

對比1949年前《道路機構廠商住宅分布圖》中江蘇路(原憶定盤路)到長甯路(白利南路)一段的鋪面機構情況:舒适物有汽車公司1家、咖啡館2家、茶莊茶室2家、洋行1家、舞廳1家、美容廳1家、照相館1家、古董書号1家、皮鞋店1家、顔料店1家、幹洗店1家;經适物有食品糖果店6家、煤炭号行4家、餐館2家、米号2家、當鋪2家、車行2家,理發店、水果店、臘味店、南貨店、醬油店、電器行、電料行、木器行、水電行、煙行、酒行各1家;另有電池廠、煙廠和未辨清的鋪面近十家;共适物有銀行2家、汽車站2個、長甯區衛生事務所、肺病第二醫院、中紡公司第六子弟學校、球場和許多弄堂國小。在緊接愚園路的長甯路上,還有花園邨菜場。

通過對比我們可以發現:米号、當鋪、煤炭行、電器行、電料行、木器行、水電行,及許多沿街或弄堂内的小工廠因為時代的變化消失了(岐山邨内的寬緊帶廠很晚才停産)。許多生活功能為便利店所整合。1949年後增加的部分為:1952年,在路西靠近中山公園的地方出現了股份制的長甯電影院。1955年長甯區勞工俱樂部建成後也開辟了影劇場。咖啡館、茶室、美容廳、照相館、鞋店書店等商業功能迄今仍然存在,而甜品店、蛋糕店、冰淇淋店、糖水店、美甲刺青店、推拿養生店、珠寶店、原味巧克力店、寵物設計店、陶瓷設計店、燈飾店、布藝店、禮品店以及業态難以歸類的集合潮店則表明愚園路在保持居住區生活特征的同時,與時俱進,日趨時尚潮流化。作為西區最大的公共空間坐标,從兆豐公園到中山公園,一個多世紀以來一直存在。

【專欄2 Leo的巧克力實驗】

Leo來自台北和倫敦,之是以這麼說,是因為他生在台北, 12歲去了英國,現在三分之一時間在台北,三分之一時間在倫敦,三分之一時間在上海,但Leo發現:最近在上海的時間慢慢超過了另外兩個地方,因為2005年遷居上海後,他在愚園路安西路口開了一家叫做“肆樓慢”的巧克力店,希望慢生活能夠把一天拉長到25小時。

Leo臉型瘦削英俊,眼睛特别有神,喜歡紮一條頭巾。他曾經是個建築設計師,現在是兩個孩子的爸爸。Leo不知道,他的巧克力店所在位置前身是一家叫“好久不讀”的書店,一個叫周琰的貴州海歸姑娘所開,曾經在《愚園路》紀錄片中出過鏡,盡管令人歎息,書店最後還是開不下去了。

Leo不泡夜店不海玩,但也不願意呆在舒适區。他喜歡探究食物與衆不同的風味和味覺體驗,孩子睡覺時,他會線上上看研究食材的國際課程和米其林三星廚師課程。好奇心驅使他不斷在食物界學習新技能,咖啡、點心、調酒、發酵、分子料理。2019年輪到了巧克力。為什麼是巧克力?Leo說:并不是因為喜歡吃巧克力,而是因為喜歡摸索個性化巧克力,以差別市場上的大路貨。在上海,他做市場調研,進口了很貴的機器,一有時間,就在他的“靈魂制作間”裡呆着,琢磨巧克力的原料來源、發酵過程、制作工藝,用手工做出桂花增味熱巧克力、咖啡增味巧克力塊。他希望在特别環境裡找到不同的原料,講不同的故事,帶來不同的味道,終于在上海開出了第一家現做巧克力店。

對于Leo來說:一件事要親手做過才算得到認證。征服感驅使他不斷克服障礙超越自我。做巧克力并不僅僅是在關注巧克力,而是為了開啟一扇門,和不同的人交流,去到不同區域,聯通整個世界。

訪談的時候,慵懶的薄陽下,巧克力店外擺桌椅旁,一個小提琴家帶了一條狗和一頭小香豬,貴賓犬活躍地四處逡巡,甚至跑進店堂,洗得幹幹淨淨的小香豬卻害羞地呆在嬰兒的推車裡蹉跎,據說,每隔兩三天,女主人就會帶它們到這裡來孵太陽。

看見一個小朋友跑過來,Leo說:“每個孩子都喜歡巧克力,問他們,會得到最真實最直接的回報”。在這個店裡,可以吃到草莓、檸檬、朗姆酒、葡萄酒黃酒、米酒、茶香型、花香型、果香型、瓶裝發酵、厭氧發酵味道的巧克力。還可以看到一顆原産地的可可豆如何變成一塊巧克力的過程照片。

Leo似乎不在做生意,而是在做偉大的巧克力知識展。

“我是一個情感比較豐富的人,聽歌看電影,感同身受的時候會落淚,和巧克力的豐富性很像。我會很在意細節。做巧克力,工藝上需要理性,嘗味道卻需要感性,如何把做設計師的理性和做食物的感性搭配好,調理出與衆不同的巧克力,是我的幸福感源泉。”Leo說。

訪談結束的時候,我們得到了兩塊Leo親手制作的黑巧克力。包裝紙上,印着諸如“一次次被碾壓,最後連渣都不剩,才能迎接柔滑新生”;“散發迷人光澤的巧克力屆精英,被掰開的聲音都那麼清脆悅耳”;“大風吹來時,要警惕被心有不甘的大塊頭碎殼拉去墊背”等很卡通的妙語。我們一下子回到了孩提時代。

專欄中所述 “肆樓慢”巧克力店在場景理論中無疑是一個城市舒适物。從整條愚園路來看:“肆樓慢”原豆巧克力店的西化,富春小籠的本土,飛畫廊的年輕潮流,創邑space的國際化共同呈現了豐富多樣的愚園路地方文化。Black Star Pastry(澳洲著名的黑星蛋糕)、粉紅小豬、街頭時裝潮牌randomevent、chao’s chaos服飾、露地怪物冰屋、祤集,以及葡醉西餐廳和“我慢”、“店溡三”等大量的咖啡店成為時尚“新開端”。便利店、煙酒店、藥店、面館、大衆餐飲店、花藝店,乃至在這條路上曆史悠久的老伯伯内衣店、石阿姨服飾、愚園市集裡的顧爺叔開鎖、小趙裁縫店和小吳鞋匠鋪則代表了傳統生活的孑遺,而CALEX燈具店、Loveramics陶瓷設計店、生活元素服飾、美甲店、花藝店、布藝店則介乎 “曆史起源”和“新開端”之間,一方面代表了生活的“曆史起源”,一方面又帶來了時尚“新開端”。從今天的愚園路場景,我們可以看到“曆史起源”在這裡是如何與“新開端”已經比較完美地結合在一起的。這正是愚園路不同于新天地、不同于思南公館、不同于景點化的田子坊,甚至不同于武康路,總而言之,不同與衆的魅力所在。在開始“新開端”的同時,它仍然保持着“曆史的起源”,在成為年輕潮人們的打卡之地時,仍然讓原住民們有一席生活之地。

今天愚園路的商業布局,作為舒适物尚缺少電影院(文化宮和少年宮内有劇場,但未得到有效利用)和書店(原來的“好久不讀”因經營不善而停業,但現在愚園路弄堂裡仍藏着一些需要探尋的小書店),經适物缺少菜場(原愚園市集内有一家,因經營不善而歇業)。作為共适物,許多人覺得愚園路附近還缺少一個大型停車場,但地鐵2号線、經過的20路公共汽車和共享單車,以及一些辦公樓附設的地下停車場,能夠滿足基本的需要。當然如有條件,也可以在愚園路後街區域建造立體停車場,但不應該在寸土寸金的愚園路沿街。

【專欄3 時尚聖地的消費場景】

一個小巧玲珑的巧克力鐘表冰淇淋,放在方盤圓紙墊上,放在Akimbo café(愚園百貨公司)二樓露台的咖啡桌上,有銅質感的指針和刻度,有惟妙惟肖的齒輪,簡直懷疑它還在走動,拟真效果令人不忍下嘴,類似效果的冰淇淋還有雪茄、芒果、鳳梨等造型,它家底樓,還有另一件惹眼寶物:一座西洋式的白銀收銀機。我的《愚園路·百年紀念版》曾經借剛剛試營業的底樓舉行了首發式。順便說一句,一年以後,LV用鮮豔的綠色将這裡包裝成了快閃店。

此刻,是人間四月天,我和南方來的朋友和女兒坐在這裡,我知道,這裡曾經是創辦《現代》月刊的施蟄存先生的“北山樓”所在,幾十年的時間裡,施先生默默“蟄伏”在他用古典文學、現代文學、外國文學和金石碑版構成的“北山四窗”中,越過往下看略有些嘈雜的馬路,對面是當年銀行家周作民的公館,一幢挂牌的優秀曆史建築,現在是價格不菲的“福1017”餐廳,底樓餐廳朝南落地窗外,是一個大草坪。剛才,我帶朋友去了斜對面有一塊方正草坪的創邑SPACE,這塊小小的草坪不知怎麼就成了愚園路上的一個“時尚聖地”。每逢天氣好的周末,這裡的草坪就成了一個小型聯合國,打扮入時、各種膚色的俊男靓女仿佛舉行着一個時尚集會,人狗在陽光下争寵,令人生出不知身在何處的恍惚,隻能低低地自言自語一句“good life”。第一波上海疫情接近尾聲的時候,我路過此地,草坪的東邊居然搭出了一個小型跳水池,裡面漂浮着各種動物形狀的充氣救生圈,一群赤膊老外接二連三地在節目主持人和衆人的呐喊聲、狂叫聲中躍入水池,草地上或卧或躺,或坐或立,或勾肩搭背,或袒胸露臂,密布着戴着墨鏡的中外情侶、嬉鬧的孩子和各種寵物,氣氛幾近瘋狂,抓拍下一張快照,可以假裝在紐約,或是巴黎。但這就是上海,這就是愚園路上的一個場景。

當年愚園路上沿街的别墅人家比比皆是大草坪,但保留至今且能開放的“公坪”卻所剩無幾,是以這裡就“吃香”了,當地的老居民都知道,此地的前身是長征制藥廠,現在則被開發成了一個叫創邑的空間。兩邊各有一幢優秀曆史保護建築。東邊的一幢開着一家叫“弗蘭克”的牛排館,更有吸引力的是草坪裡面的兩家餐廳,一家叫The Cannery(罐頭工廠)的餐廳,裝潢是鋼骨架加玻璃的後工業風,價格比較昂貴。另一家并肩毗鄰的餐廳叫“Commune Reserve” (公社),美式裝潢,價格大衆些,餐名充滿了加利福尼亞、南加州、聖地亞哥等美國地名,還原成吐司、炸雞、漢堡、豬排等,你就明白具體内容了。座位都是個性化的,有高木桶加吧椅,有長條桌加長沙發,有格子桌布方桌加四面凳椅,大樓的後面還有圍着冬青的外擺座位。來過多次,午餐和夜場時間,都是座無虛席,人聲鼎沸。

富豪朋友因為我熟悉愚園路,便拉着我做“導遊”。我正好借機“敲個竹杠”,VRP一下,帶他們到Cannery用餐,但因為沒有事先預定,盡管離午餐高峰時間還早,領位員還是拒絕即時入座,但機敏的她很快用眼角瞄到了朋友女兒手上一款價值兩萬左右的Gucci包包,便話鋒一轉:“要麼,你們過一小時後再來看看,我盡可能給你們留位”。

于是,我便帶着朋友先到本來也該一遊的1018号 Akimbo café(愚園百貨公司)小坐,因為這裡在很長一段時間裡是一家郵局,是以開發商在整修改建時特意在店門口設計了一個白色的郵筒。我們在這裡根據各人口味,點了澳白、美式咖啡和時鐘鳳梨造型的冰淇淋蛋糕,一個小時後再回到Cannery,暢通無阻地被領到了最裡廂的座位。餐廳裡已是人聲鼎沸,處處是異國情調,除了招牌罐頭,我們還點了鵝幹慕斯、凱撒羽衣甘藍沙拉、Taco等。上廁所的時候,經過一個爐火熊熊的燒炭房,順便透過大玻璃窗拍了那些堪稱時裝展的食客。

其實我知道,最裡面的座位其實是客人們最不喜歡的,客人們更喜歡的是門口的外擺座位或者靠門口的那幾排座位,因為可以看到草坪和馬路上的風景,感受各色人等的熱烈氣氛。下午人稍微少些的時候,客人甚至可以讓侍應生把方桌搬到草坪邊上,沐浴着習習香風,穿着昂貴T恤的潮男和嫩黃色露臂裙的美女與馬路上街沿休息椅上坐着的當地居民和年長市民相映成趣,對馬路是弄堂深深的岐山邨,一旁是百年滄桑的老宅,構成了一個非常異質化的愚園路場景。相比外灘和外灘源的那些超豪奢美學場景,在居住區裡的這個“時尚聖地”仍然屬于它所在的“生活美學街區”,隻是更偏向于時尚和美學一些,但仍然有着濃耶的在地生活氣息。

【專欄4 平等的越軌】

同濟大學的陳蔚鎮教授和她的學生羅潔梅也曾經對愚園路場景進行過“新鮮化”描述:

戶外空間中,在耀眼的藝術裝置下,草坪啤酒節播放着搖曳的電子音樂,人們或坐或躺,奔跑的狗狗和追逐的小孩,引得經過的人們不禁駐足。騎單車去買菜的大伯和出門散步的白發奶奶也不禁停留。在這個曾是封閉停車場的開放草坪上,一種每個人都可以參與的輕度禁忌正在發生。同樣是酒吧,愚園路上大多是“暖心快樂的小酒館”,“很适合聊天,可以聊很多讓人心髒褶皺裡震動的話題”;它可能“比想象中要小一點擠一點”,但是有着“溫柔的店家”。它們像大學附近的酒吧,可支付性更強,不需要動辄幾千元的“台費”,有着簡單的家具和裝修,越軌但依舊親切。這種“平等的越軌”來自于富有個性的店鋪和活動類型,但是同時它又流露出了相對開放,歡迎各類人群的姿态。

從總體上看,愚園路更符合一種漸進的、有機更新的過程,沒有采用單一純粹的設計語言傲慢地填充整個街區,而是讓居民覺得“改了點什麼,又好像沒改什麼”。曾經封閉的弘基space園區内的停車場被辟為開放的草坪,使得街道的建築和街道逐漸走向開放與聯通的狀态;或者巧妙地利用小型開放空間作為靈活的空間過渡,使得不同空間類型的邊界變得靈活而模糊,為不同功能和風格的空間創造了一種阈限性。這些改變都鼓勵了不同社會人群共享的、“睦鄰友好”的場所氛圍的營造,物質空間界限的靈活和邊界的模糊也激發了社會空間的松動和“共融”,進一步催生了“平等”的場景。

在弘基space外的草坪上,路過的爺爺奶奶好奇地詢問着新銳插畫師作品的創作意圖和制作方法。獨立設計師擺放在公共過道外的實驗性作品不經意間點綴了阿姨們去買菜的路,成為“樓下台階邊的文化藝術”,是街區生活中不期而遇的日常。除了以弘基space、米域、新聯坊為代表的創意産業集聚于主街沿線,也有小型斑塊或點狀的産業空間向腹地滲透,包括安墾air、愚園裡,也包括一些舊書店、複古服裝店、設計師工作室等。這反映了創意階層對于日常生活趣味的偏愛,也表明文化生産與文化消費之間可能越來越模糊的關系,文化生活本身即可能成為一種新的文化生産。愚園路的創意産業已經成為了街區生活的一部分,而不再是圍合的、界限明晰的園區。

通過研究後他們發現,愚園路的場景特質是“平等的越軌”。(陳蔚鎮 羅潔梅 ,p120)

如同場景理論的作者所說:“場景,尤其是那些有更多選擇的、自我表達的、越軌的、迷人次元的場景,也為經濟創新提供了關鍵的刺激作用”(丹尼爾 克拉克,p.19)。顯然,場景理論中對後工業城市産業發展的整體性思考為深入了解上海的場景特質和創意産業發展提供了一種新思路。這種文化研究範式的優勢是簡潔明了,表達清晰,具有一竿子到底的實用性。但恐怕能夠分析文化的“科學性”,卻不能分析出文化的“人文性”。如雷爾夫所指出的那樣:“關于行為問題或其他特殊問題的分析都顯得過于機械化與抽象化,都将世界簡化為了某種單一的結構或模型,忽略了日常生活經驗裡的微妙性與意義。” (雷爾夫,前言)

莎朗·佐金在《裸城》一書中提出了“原真性”概念,她所指稱的“原真性”“是一種生活和工作的連續過程,是一種日常體驗的逐漸積累,一種人們對眼前房子、身邊社群每天依然如故的期待”;“是一種讓人能在該城市落地生根的道德權屬”。“當這種連續性中斷,城市就失去了靈魂。”(佐金, p.6)。談論及此,我們要提到“忒修斯之船”,這是一種有關身份更替的哲學悖論。公元一世紀的時候,哲學家普魯塔克提出一個問題:如果忒修斯船上的木頭被逐漸替換,直到所有的木頭都不是原來的木頭,這艘船還是原來的那艘船嗎?有些哲學家認為是同一物體,有些哲學家則認為不是。在城市更新中,相比大拆大建,我們無疑更接近認同逐漸更替的連續性方式,是以我們也更容易接受忒修斯之船仍為同一物體的見解。因為忒修斯之船的方式是激烈的城市更新中得以保持連續不斷“原真性”的相對較好的方式,當然我們不希望船上所有的木頭全部被換掉。莎朗·佐金進一步解釋“原真性”的内涵說:“一方面,‘原真性’是初始的,曆史首創的、或者恪守了某種傳統。另一方面,原真性,又是指獨特的、史上最新的、有創新精神,或是有創意的” (佐金, P.276)。 其實是指出了“原真性”由兩部分組成:曆史上的老舊和創意上的新潮。“原真性”是聯接曆史起源和新的開端的概念,重塑“原真性”開始于創造出一種能夠将起源的審美觀和新開端的社會觀相連接配接的形象。

上海的網紅打卡地從外灘建築轉移到了“武(康路)安(福路)古鎮”,其差别在于外灘建築是公共建築區,“武安古鎮”則是一個住宅建築區,表明了人們在向“原真性”的逐漸靠攏。愚園路因為被列入市中心的14個曆史風貌保護區和64條永不拓寬的馬路之一,是以并不像新天地那樣,是僅僅保留了一層石庫門的皮的“拟真”,也不像田子坊那樣變成了一個針對遊客的商業化景區,如莎朗·佐金所指出的:“某個群體可能不需要真正的‘原真性’;而是隻需要宣稱看到了‘原真性’;以便能控制并利用‘原真性’帶來的好處”。(佐金, p.5)新餐館、時尚潮店和有小資情調的地方隻是一種“真實的想象效果”。讓·鮑德裡亞在《拟象與仿真》中更深刻地指出:“使用了真實的符号成為了真實自己的替代;真實的副本令真實不再運轉,一個超穩定的程式化的完備描述的機器不僅僅提供了真實的符号,而且短路了真實的運作。于是再也沒有真實的産生”。愚園路仍然保留了原汁原味的原住民和真實的居住社群,盡管以“生活美學街區”相标榜,也力圖紳士化、潮流化和年輕化。但保持了基本曆史風貌底蘊、在地文化和生活煙火氣,同時又因為引入了網紅潮店而具備新的開端,無疑是較好呈現“原真性”的一個樣本。正如Leo在接受采訪時所說:“放在全球視野裡,愚園路也是一種有獨特性的改造。從總體上看,愚園路更符合一種漸進的、有機更新的過程,它沒有将單一純粹的設計語言傲慢地填充整個街區。可以看出來,大家都是很小心的在做改造這件事。愚園路是曆史風貌街區,同時又很時尚,就像老的石庫門和新的潮流店的結合,這是它最吸引人的地方。如果我出去逛街,豐富性肯定是最吸引我的,裡面有個twist(扭轉)的概念。我和我太太以前做設計的時候,都會在生活中尋找這種豐富性。愚園路潮流的原動力來自于媒體對爆點的傳播,它需要有一些年輕的生命力在這裡。但如果全部都是咖啡館也有問題,要尋找不同的潮店,比如我們巧克力店對面的的畫廊,經常展出當代商業藝術家的作品,觀衆排長隊觀展,往東走有個燈具店很有特色,往西走有個陶瓷店也很有特色。有些想做話題,有些隻是展示視窗。我們是做咖啡出身,但直到我提出巧克力概念,合夥人才願意讓我們去嘗試。我希望愚園路下一步的改造與社群活動連接配接得更緊密,而不要成為像田子坊那樣的景點。”

加拿大的學者愛德華·雷爾夫顯然自有一套不同于場景理論的理論,他聲言:“并不打算關注那些抽象的理論和模型,而是直接去關注生活世界本身,并在我們生活的情境與場景下去認識和經曆我們每天的行動,尤其是去思考生活世界裡的一種現象——地方,并試圖闡明我們的地方經驗中所具有的差異與強度。對地方與地方感緊緊展開科學式的分析是不夠的,因為這兩個概念都包含着人類的希冀、失望與生活中的困惑。”(雷爾夫,前言)。他的研究核心概念是“地方與無地方”。愚園路的城市更新也牽涉到“地方和無地方”。所謂“地方性”,是指一個地域在自然環境,人文曆史,文化背景,風俗傳統等各個方面形成自己區域所獨有的差別于其它地域的特質。而“無地方”則可視為快速城市化、現代化、全球化背景下所形成的一個概念。千篇一律的高層建築,筆直的交通幹道、大型購物中心、間隔頻繁的加油站、标準化酒店和連鎖便利店,一方面為我們提供了便捷高效的現代化生活,一方面,又因為沒有任何傳統可傳承而在不斷地用“無地方”消滅“地方”。“地方”和“無地方”的沖突構成了現代人的兩難困境。但地方和無地方并非截然對立,而是以千千萬萬種沖突的方式互相交織在一起,形成了今天城市生活強烈的張力。新的城市文化正是一種由地方和無地方,流動空間和地方空間之間的多模式界面展現出來的有意義的、互動交流的文化。但在當下席卷一切的城市化程序和大拆大建的城市更新中,毫無疑問,更有價值的是對地方性的強調和再現。

愚園路的“地方性”在1949年前可總結為“越界築路、新裡弄堂、街區商業、雅俗共存的市民社會以及日僞時期的滬西歹土”等空間景觀和社會特征。在1949年之後則因為中段許多住宅為“南京路上好八連”等部隊接受而産生了一定的“軍區特色”,改革開放後随着城市更新趨向于“生活美學街區”的定位。

“地方性”與“原真性”或稱“本真性”概念有相通之處。雷爾夫分析到:“依附于某個地方,并深切地與之相連,乃是人類的一項基本需求”。“在一個地方紮根,意味着擁有一個安全的立足地,我們可以從此出發去觀看世界;也意味着可以在事物的秩序裡去把握我們自身的立場;還意味着,我們能夠在物質與靈性兩個層面上形成對某地的有效依附”。(雷爾夫,p.60-61)與代表了家的地方的深度連接配接,是人類無可逃避的命運。如果沒有這樣的連接配接,人類就會喪失存在的價值。 “在最深的層次上,人處于不自覺的狀态,并在潛意識中同地方産生關聯。這樣的地方正是‘家’的所在。家是人類的根性之所在,是安全與庇護的中心,是充滿關懷的場所,也是方位的基點” (愛德華·雷爾夫,p.214)。正如《愚園路》一書開篇最後所言:“千條路,萬條路,世界上所有的路,其實隻有一條路,那就是回家的路”。

雷爾夫緊随“地方性”,還在他的著作中提出了“意向性”概念,其意是說:“地方是行為與意向的中心”。“地方的本質在很大程度上取決于人類不自覺的意向性,不自覺的意向性将地方界定為人類存在的重要核心”。(雷爾夫,p.70)正是我們的意識賦予了世界以意義,一棟房子、一條街道、一座城市,都可能成為心中的地方。我們每個人都真真切切地與這樣一些地方緊密相連:出生與成長的地方,目前的居住地,有過獨特搬遷經曆的地方,正是這些我們深深關切的地方和地方的連續感建構起了我們的個人身份與文化認同。這也是人類安全感的來源,是我們由此出發,去尋找世界的坐标。地方的本質在人,人即地方。對于人而言,産生意義的空間才成其為地方。

愚園路的城市微更新大體上是成功的。長甯區勞工俱樂部1949年前一度是一個叫好萊塢的遊樂場,承其脈絡,在解放後變成了長甯區勞工俱樂部,裡面的中式建築,曾經是勞工俱樂部的影劇場。在大拆大建中,這塊地方也被看中變成了房地産開發空間。沿馬路建起的高層建築仍然冠以長甯區勞工文化宮之名,原來的院子以及後面的建築則改建成了一個住宅區,實際上已經被徹底更新了。長甯區勞工俱樂部往東靠近長甯區少年宮的那一排走廊,原來是一個玻璃宣傳畫廊,文革後期和改革開放之初經常刊登一些區裡的先進人物事迹和一些小型美術作品,宣傳畫廊前有20路和21路電車站西向的安西路站,現在這裡仍然有20路電車的停靠站,但是那一排宣傳畫廊位置現在已經變成了沿街商鋪,曾經的“好久不讀”書店,現在的“肆樓慢”原味巧克力店即身處其間,現在這裡變成了愚園路上的一個公共活動區域,一個新的具有原真性意味的空間。飛喲畫廊所處位置原來是長甯區警察局一排毫無特色的圍牆,後來破牆開店了,可以說畫廊将一個“無地方”變成了一個有“原真性”價值的“有地方”。同樣的還有在原長征制藥廠工廠中的房間位置形成的創邑空間,每到周末,附近的居民和前來打卡的遊客彙聚于此,不大的草坪變成了一個“花花世界”,人們穿着休閑,神态自若,孩子和狗狗互相嬉鬧,極其放松,可謂近悅遠來,這種景象迥異于作為城市客廳的外灘,因為在外灘你見不到這樣的社群化場景,居民化打扮,這裡雖然不一定是上海的”master bed”,但起碼是上海的“bedroom”之一,是以形成了一個非常有特色的國際化“新地方”。“對于城市居民的日常經驗而言,城市空間更是他們的家,是他們每天工作的地方。那些街道組成的空間裡充滿了各色風景、各種聲音和不同的氣味,‘城市作為一種地理的實際事物,主要就是街道,因為街道是每日生活圍繞的中心領地’”。(Dardel,1952,p.37)(愛德華·雷爾夫,p.28)愚園路街道的魅力在于它不僅沒有消除曆史起源的原真性,而且在不斷地疊加新開始的原真性。它們的特點是都和當地社群和居民保持着一種密切聯系,并沒有和所處的“地方”割斷。

【專欄5 嘟嘟和飛喲畫廊】

2022年4月18日,還在上海封控的疫情期間,愚園路上的Fiu Gallery畫廊正式官宣虛拟人ALMA成為畫廊合夥人,并預告:虛拟合夥人ALMA首次策劃的展覽“Future comes from now”将很快與大家見面。

Fiu Gallery飛喲畫廊成立于2018年,在圈内因大膽、亮眼、創新、互動性極高的藝術風格而聞名,成為上海最具有影響力的年輕畫廊之一。如其所介:Fiu Gallery以探索藝術賦能未來,商業創造藝術價值變現為宗旨,将故事化、場景化、遊戲化與突破想象力的策劃理念相融合。不斷颠覆傳統模式,用其敏銳的市場洞察力和藝術專業度探索多元的藝術生活方式,并實作商業與藝術高度的結合。

fiu gallery飛喲畫廊創始人是一個90後女孩,法名俞沁潤,小夥伴們喜歡叫她嘟嘟。嘟嘟長着一張文靜、美好、幹淨的臉,待人接物都很知性有禮貌,其實卻是個很潮很有想象力的女孩,内心或許還有些狂野,沒有問過她的星座。畢業于英國倫敦藝術大學,回國遊曆兩年後,和朋友一起在愚園路上開了取名fiu的畫廊。

2020年的秋天,我對嘟嘟作了一次采訪,以下是問答。

問:為什麼會選擇把畫廊開在愚園路上?你覺得愚園路是怎樣一條街?

答:選址在愚園路,是因為這是居住區,這裡充滿了生活的市井氣息,附近的爺爺奶奶,放學的小朋友,還有年輕人都會成為畫廊的客人,我們對老人和孩子免費,也歡迎帶寵物來看展。之是以不考慮法租界那邊,是因為覺得太商業;不考慮藝術園區,是因為怕紮堆去畫廊的人都是藝術圈的,不接地氣。我們畫廊的目标人群是不了解藝術的年輕人,還有爺爺奶奶和小朋友,吸引大衆是需要努力的。愚園路上住着很多知識水準很高的老人,有的老人看完展還會寫部落格,配上背景音樂,在網絡上分享感受。很開心看到大家生活在藝術生活中,我們希望從各種角度來消除大衆和藝術的距離感。有小朋友穿着外星人的裝束過來,還有小朋友帶着畫本過來臨摹,曾經有位頭上綁着繃帶的年輕人在大人陪同下來看鹵貓展。後來我們看他微網誌才知道,他剛做完開顱手術,受到很大的人生打擊,生病期間鹵貓的作品給了他很多支援和力量。我很享受愚園路目前的狀态,自然融入的生活狀态。街上有很多有趣的店。如果國外藝術家來上海,我經常邀約他們來愚園路住一個月,在這條街上進行創作,一起走完整條街。

問:你在倫敦也生活過,能和上海作些比較嗎?

答:我是溫州人,從小就來到上海,後來才出去讀書。20歲回到上海生活,剛從倫敦回國時落差很大。倫敦是藝術家生活最理想的城市,藝術過于飽和,出門吃個飯馬路上就可以看到行為藝術,當時上海西岸才剛剛開始建設。六年過去了,感覺現在的上海和倫敦越來越沒差别,上海住得很舒服,我經常叫國外的朋友快些回來。對于懶人來說呆在國外很惬意,但要做些事情還是回來好,會有成就感。國内的藝術市場才非常初步的剛剛開始,未來需求會很大。上海這個城市本身就很人性化很溫暖。

問:經常看到年輕的女孩網上預約後排着長隊等候進畫廊,很符合體驗經濟的特點,fiu gallery究竟是一家什麼樣的畫廊?

答:Fiufiu其實是⼀家複合型的藝術策劃公司,也是⼀個多元互動的年輕藝術空間。我們與藝術文化機構、政府、商業地産和零售品牌、當代新銳設計師們跨界聯合,用最簡單有力的方式将藝術賦能在日常生活的各個環節,拉近公衆與藝術的距離,培養大衆對泛藝術文化的認知與高頻次的消費能力,建立高黏度的優質社群。一般畫廊的營運方式,必須有藏家的資源。開畫廊的很多是藝術二代或者本身就是藝術家,但fiu畫廊踩的是網紅效應這個點,希望得到大衆的支援。我們是一家年輕且貼近生活方式的畫廊,想要成為大衆生活和美術館之間的橋梁,想要引起大衆對藝術的興趣和好奇。我們不需要大衆對藝術有深刻認知,隻希望能培養大家對泛藝術文化的了解。我們相信,無論未來身處什麼樣的行業,都離不開創造力,因為各行各業最頂尖的人才都是最具有創造力的人,沒有藝術就沒有創造力,藝術讓一切都充滿了可能。

目前我們在辦的是太平鳥聯名展,以前還有做過素人藝術家展、“12345 Day Care”,鹵貓展時,看展觀衆排了好幾層,時間最長的排了8小時,我們就發牌子,讓他們先到附近去逛逛,也算促進愚園路的經濟吧。我們2019年做了20場活動和展覽,線下做飽和了,我們就更多往線上發展。藝術将來一定會分級,最上面是幾千萬的交易,往下一定是藝術商業的環節,fiu畫廊走單價低數量大的概念,特别适合90後群體,我們希望把藝術日常化,開店一兩年主要做内容,文化産業不可能一開始就盈利,目前畫廊已經開始盈利。

飛喲畫廊的所在地,記憶中是長甯區公安分局的看守所,誰也不曾想,它會華麗轉身為一家年輕人創辦的複合型藝術空間。這就是愚園路城市更新的傳奇之處。我們在追尋舊的“起源”的同時也在認識新的“開端”。當奇裝異服特立獨行的“Z世代”和帶着孩子的爺爺奶奶一起出現在飛喲畫廊中,一起在裝滿黑白圓球的場域中滑梯打卡時,我們感受到了一種親密碰撞而又其樂融融的多樣化文化。生活需要“他者”,美學也需要“他者”。著名的城市規劃思想家芒福德曾經說過:城市的三個基本使命是儲存文化、流傳文化和創新文化。愚園路的社群文化實踐很好地印證了這一點。

當然,這條路上也有一些被“無地方”,比如東頭愚園路的幾乎全部更新,原來的路貌和裡弄蕩然無存,幸虧烏魯木齊中路以西因為劃為曆史風貌區而得以儲存。為了建地鐵出口站,當年将愚園路江蘇路口的幾條知名新式裡弄拆去大半,并在路口建起高層住宅“暢園”,以及兆豐世貿大廈和舜元企業發展大廈兩幢高層辦公大樓,十字路口的大幅拓寬使風貌區在此處斷裂成“無地方”。在愚園路定西路長甯路三角地帶,拆除了原長甯電影院建起了金城福安廣場的标準化建築,遮擋了原來西區辨識度最高的“西園大廈”,在經曆了集合店、百思賣、米域等無數次商業變臉後,現在布滿鼎植口腔廣告的立面使其變成了一個更加典型的“無地方”。或許是一種懲罰,此處的商業一直不振,經營者換了一茬又一茬,卻始終不明就裡,除了實體的原因,其實還有社會性的原因,就是它既無法承接過去,和當年的交通樞紐(現在卻沒有成為地鐵出口)和一度的長甯電影院(有辨識度)等曆史記憶和街區文化建立聯系,又缺乏未來想象,因為變臉過頻定位雜亂而不能成為一個新的潮流開端,無法擷取任何一種“原真性”。欲使其“重燃”,必須有一個結合曆史起源和潮流開端的“記憶性想象”。

當下的愚園路,也繼續存在着問題和沖突。比如,曾經是愚園路一個知名文化地标的 “好久不讀”書店,慢慢建立起的與周圍居民的聯系,卻因為經營無法維系而失敗了;愚園市集的誕生,曾經設想建構為居民服務的配套商業和社群文化,但很快因為無法盈利而逐漸背離初衷,走上了半紳士化道路;飛喲畫廊作為愚園路上的一個地标,在潮流化,時尚化,年輕化的同時,較為注意與當地社群居民互動,但也面臨着租金上漲、房東解約的威脅而時刻處于提心吊膽的狀況;因解決民生困難和地段價值而産生的著名老字号富春小籠所在零星地塊懸而未決的動遷改造問題,都是對愚園路下一步城市更新方向的一次又一次大考。

【專欄6 咖啡館會擠掉小籠包嗎】

富春小籠暫停營業的前一天,朋友中午約了在店裡來個“暫别餐”,因為本店座無虛席,隻能将菜延至隔壁富麥。可見富春小籠在市民中的影響力。平時周末中午要來此地都需要排隊。富春小籠董事長徐長鳴說:城市的繁榮是建立在人群基礎上的,城市要給人有家的感覺,要有煙火味,城市的記憶不能随意抹去,隻有這樣,我們這座城市才有真正的活力和祥和。網際網路不能取代一切,富春小籠之是以名聞遐迩,不僅滿足了周圍的人需求,周末上海其他地方的人也特意趕來品嘗這裡的點心,愚園路富春小籠的暫時關閉,引來了網上很多人的關注,為什麼?我們可以在大型商場裡開分号,甚至可以輸出品牌到加拿大蒙特利爾,但愚園路上的這個多少年固定不動的旗艦店可以說是我們的根,最接地氣,是許多上海市民的城市記憶。上海這個城市經曆了百年滄桑,經過了革命洗禮,在百年商業中,有摩登,有小資,但持續不斷的是人間煙火。太平洋裡可以航行航空母艦,黃浦江裡可以航行萬噸輪,蘇州河裡的小舢闆也可以是一道風景,城市的功能應該是全方位的,能夠各取所需、各盡所能。城市不能隻有千篇一律鋼筋水泥大廈,也需要高低錯落的不同建築,才能構成美麗的天際線。同樣,愚園路上不僅要有咖啡店,也需要傳統中式點心。希望咖啡館不要擠走小籠包。

在改善營商環境的過程中,也應該充分考慮如何保護傳統的餐飲品牌,不能一味追求地段的商業價值,其實民族餐飲品牌也有商業價值,更有社會效益。創新離不開傳承,離開了傳承又何談創新?在市場發展和商業布局中,民族餐飲品牌不應被邊緣化,更不應被淘汰。保護發展民族餐飲品牌,既是企業的擔當,更是政府的責任,還是解決就業的管道。我們招了很多農民工,我們的主廚還得了大獎呢!我們的城市也需要他們。

愚園路的城市更新一直處于一種漸進過程中,起初得益于開發主體是一家資金不是非常雄厚的企業,用漸次性的資金進行持續不斷的微更新,而不是急劇性的巨額資金投入,避免了愚園路面臨整體居民遷徙和成片區域面目全非的開發改造,之後得益于企業能夠較有耐心地在持續10多年的更新過程中逐漸建立起對地方性文化的認同,和與當地居民的聯系,得益于當地政府部門和高度自覺的居民群體對社群文化的維護和促進。在愚園路的城市微更新中,一直存在着兩種推動力量,一種以原住民、當地街道社群、志願者和社會力量為主體,希望在這條原本屬于居住區的馬路基礎上,保持它原汁原味的“真實性”生活,保持它以原住民為主體的社群文化,并通過進一步的鄰裡建設加重它的地方性和抓地性;另一種力量以當地開發企業,外來創業者和新移民為主體,積極推動這條馬路的紳士化、潮流化和年輕化,寄希望于通過對這一地區的時尚美學改造,吸引外來遊客、消費者、創業者和年輕人,使愚園路成為另一個網紅打卡消費高地。這兩種力量并非一定是對立的、撕裂的。相反,正是通過雙方的博弈和互動,一方面當地的居民在向“新開端”逐漸靠攏;另一方面,潮流化的力量也開始意識到與當地社群聯系的重要性,兩種力量達到了一種微妙的平衡,形成了“平等的越軌”的獨特文化特質。因為在時空連續性中,既重視“起源”,又善迎“開端”,愚園路的“原真性”和“地方性”得到了很大程度的保留,使年長的原住民不願搬離,年輕的新移民不斷湧入,社群的活力不斷加強,地方文化不斷豐富,成為宜遊、宜居、宜賞、宜樂、宜職、宜學的“栖息”之地。新老居民和租客的幸福感、獲得感、安全感和歸屬感都得到了增強,社群凝聚力逐漸形成。愚園路成為一條曆史風貌保留較好的馬路,離不開在地居民的參與發聲;愚園路成為年輕人喜歡的潮流街,又離不開許多網紅店;愚園路的魅力在于深厚的曆史文化積澱,也在于生活美學街區的時尚潮流;在于守望着“城市人的鄉愁”的原住民和常住民,也在于“創造城市烏托邦”的來自五湖四海的新移民和新人類。原住民和新移民、居民和遊客,社群化和時尚化、曆史風貌和新開端、地方性和無地方性的并情共榮和不斷碰撞,成為當下愚園路充滿多元異質文化的魅力所在。恰如在相關調查中有人所說:愚園路“好像變了很多,又好像什麼都沒有變”。

結語:

作為西方馬克思主義的代表人物,列斐伏爾強調空間對于時間的優先性,并認為都市領域遇到了一種對于總體性和綜合性的要求,就此引發了一種知識戰略。而這,正是本雅明用他獨到的叙事方式觀察到的。列斐伏爾認為這種知識戰略可以持續不斷地将理論與經驗進行比照,以便通向一種總體性的實踐:都市社會的實踐。這種實踐就像人類占有時間和空間一樣,可以争取到一種進階形式的自由。列斐伏爾的答案是:讓一種新的權利進入實踐,這種新的權利就是進入都市的權利,進入都市生活、人文環境與新型民主環境的權利。

相對于傳統的經濟決定論和地理決定論,場景理論用場景來分析地方文化風格和美學特征,并借鑒自然科學的研究方法,通過大量資料佐證,找到了地方文化特點與發展變化、與社會生活關聯的分析工具。場景理論不僅把生産看作生産實物,而且将其當做生産方式的社會組織來考察,同時也不僅把消費當做消費活動本身,而且着重研究消費的社會組織形态。其學術價值在于從消費和美學角度來解釋後工業城市發展的經濟社會現象,差別于以生産為導向的工業理論。概括莎朗·佐金的原意:“原真性”與時間有三種不同的關聯方式。首先,原真性訴求意味着我們堅守某種城市理想,這種理想以特定曆史時期的文化意象為再現形式,并作為評判都市體驗的絕對标準。其次,我們對原真性的心理意象又确實發生着變化,因為每一代人對于城市都有自己的時代經驗,時代會塑造身在其中的人的實際看法。第三,思考原真性問題,揭示了時間在最廣泛意義上的重要性,因為城市居民越來越揪心于在承諾去創造的東西與威脅去滅絕的東西之間尋找一條出路,無論這種威脅是來自城市更新或者中産階層化問題,還是由于戰争或者生态災難。哈維·科克斯認為:對同質空間的超越不會憑空出現,而是要通過刻意努力并推進“世俗化”才能實作。“一種世俗的文明不需要單色調與同質化。從多樣性中産生出來的特征也不是聽天由命的。就像世俗城市裡的一切事物,多樣性都是需要通過規劃才能産生出來的。”(Cox H, p.422-424)所謂世俗化,和我們現在很喜歡說的”煙火氣”頗類似,是一種與自覺的本真性相契合的态度。但“世俗性”,或者我們所說的“煙火氣”究竟是靠完全的規劃,還是靠生活本身的需求自然發生,可能是個需要了解的問題。對此,雷爾夫頗為辯證地說:“人的紮根不可能被設計出來,我們也無法保證所有的事物都能安适其位,但我們卻可以創造出一些條件,讓人在一個地方的根性和對地方的關懷被培育起來。”(雷爾夫,p.222)他接着說:“隻要地方對于我們來說仍然是重要的,隻要我們還在關心由于失根、流動的增強和無地方所帶來的心理上和道德上的問題,那麼我們就必須要找到一種方法去自覺地、本真地營造出地方。除此之外,我們無路可走,我們要麼掉頭去慶祝無地方的勝利,加入到它榮耀的隊伍裡,或者,我們默然地接受地方的平庸化,以及日常生活的地方被冰冷地清理掉。如何在不丢失無地方所帶來的便捷和現代化生活的同時,保護和提升地方的意義和獨特性,就是我們所要探索的前路。未來的地理現象到底是充斥着無地方性還是充滿了有意義的地方,其責任僅在于我們自己”。(愛德華·雷爾夫,p. 222-223)

在空間、場景、原真性和地方性理論視野下,通過進行圖表、資料分析和訪談,我們深入分析了對愚園路的文化特征和社會空間。在持續的城市更新中,愚園路的未來能不能成為具有“原真性”的場景,成為我們心中理想的“地方”,取決于熱愛和共屬于這個地方的我們自身。恰如列斐伏爾和戴維·哈維(p.1-27)所概括的那樣:“城市權利是一種按照我們的願望改造城市同時也改造我們自己的權利”。

(本文作者系上海社科院文學研究所所長、城市文化創新研究院院長、研究員)

參考文獻:

(法)亨利·列斐伏爾 著《空間與政治》(第二版),李春譯,上海,人民出版社,2015年8月第2版

(英)艾倫·哈丁 泰爾加·布勞克蘭德 著《城市理論》, 王岩譯,社會科學文獻出版社,2016年12月第1 版

(德)瓦爾特·本雅明 著《巴黎,19世紀的首都》,劉北城譯,北京,商務印書館,2013年3月第1版

(英)加裡·布裡奇 索菲·沃森 編《城市概論》,陳劍峰、袁勝育等譯,廣西,漓江出版社,2015年2月第1版

(加)丹尼爾·亞倫·西爾 (美)特裡·尼科爾斯·克拉克 著《場景:空間品質如何塑造社會生活》 ,祁述裕、吳軍等譯,北京,社會科學文獻出版社,2019年1月第1版

(意)伊塔洛·卡爾維諾 著 《看不見的城市》,張密譯,上海,譯林出版社 2019年8月第1版

(加)愛德華·雷爾夫《地方與無地方》,劉蘇、相欣奕譯,北京,商務印書館,2021年2月第1版

Cox H, 1968, ”The restoration of a sense of place” Ekistics 25 422-424

(美)莎朗·佐金著 《裸城》,丘兆達 劉蔚譯,上海,人民出版社 , 2015年8月第1版

陳蔚鎮 羅潔梅 《透視上海大都市文化場景——以愚園路、巨鹿路、番禺路為例》,《上海文化發展報告(2021)》,上海社會科學院出版社,2021年4月版

(美)戴維·哈維著《叛逆的城市:從城市權利到城市革命》,葉齊茂、倪曉晖譯,北京,商務印書館,2014年6月第1版

責任編輯:韓少華