(本文約9300字,閱讀需10分鐘左右)

明洪武三十一年(1398年),71歲的明太祖朱元璋即将走到生命的盡頭。

經過三十年的勵精圖治,他一手締造的大明王朝已經初顯鼎盛之勢,朝堂無權臣擅權、邊疆由藩王鎮撫,朱家天下已穩如磐石,這一點讓他非常欣慰。

但讓他遺憾的是,精心培養的太子朱标已于六年前先他而去,近兩年次子秦王朱樉、晉王朱棡又相繼離世,皇後所生的嫡子隻剩下燕王朱棣和周王朱橚。皇太孫朱允炆雖然不是最理想的皇位繼承人,但飽讀詩書、性寬仁厚,隻要擇忠厚之臣用心輔佐,各路藩王勠力拱衛,作一個守成之君也沒有大的問題。

雖然如此,但朱元璋還是對朱允炆能否順利登基、坐穩皇位,有着深深的擔憂,畢竟他過于年輕、過于柔軟,在朝中也沒有任何依靠的力量。為了給大孫子掃清障礙,他不惜大開殺戒,羅織罪名以“剝皮實草”的極端方式,處死了手握重兵的開國功臣涼國公藍玉,是以案牽連受死者達數萬之衆,把可能對朱允炆構成威脅的勢力清洗得一幹二淨,留給他一個俯首聽命的政權班底。

朝臣中的威脅是清除幹淨了,但那些分封在外的藩王們怎麼辦?特别是駐守“險要之處”的“塞王”們,他們除了王府護衛不對外,還能節制“沿邊士馬”,有些甚至“帶甲八萬、兵車六千”,實力及其龐大。這些王爺們除新嗣位秦王、晉王外,都是朱允炆的叔父,對缺少政治經驗和鬥争權謀的朱允炆來說,限制他們有着不小的難度。

諸王中最讓他擔憂的就是燕王朱棣,他是在世嫡子中最年長的,也是勢力最大、能力最強的一個。按理說太子朱标死後,他是繼承大明皇位最合适的人選,而且也符合兄終弟繼的法統,但朱元璋因為種種考慮,沒有從兒子中繼立太子,而是直接把朱允炆立為了皇太孫。這多多少少讓以燕王為代表的兒子們心中不怎麼舒服,隻不過因為自己尚在而不敢造次罷了。

也就在這一年的三月,朱元璋三子晉王朱棡病逝,他在嗣封朱濟熺(朱棡長子)為二代晉王同時向他下了一道密旨,講了一個故事:“五代初梁遣将康懷貞侵晉,圍潞洲。及晉王李克用卒,子存勖立與諸将謀曰:‘上黨,河東之藩蔽。無上黨是無河東也。且朱溫所憚者,先王耳。聞吾新立,以為童子未閑軍旅,必有驕怠之心。若簡精兵倍道趣之,出其不意破之必矣。取威定霸,在此一舉,不可失也。’...梁王聞夾寨不守,大驚。既而歎曰:‘生子當如李亞子,克用為不亡矣。至如吾兒,豚犬耳。’(《太祖皇帝欽錄》)”。他講這個故事的用意就是要讓朱濟熺盯住燕王朱棣,一旦其有起兵篡位的迹象,果斷出兵予以武力解決。

當然,他也不希望這樣的事真的發生,又給燕王朱棣下了一道聖谕:“朕諸子獨汝才智,秦、晉已薨,系汝為長,攘外安内,非汝其誰……爾其統率諸王,相機度勢,防邊乂民,以答天心,以副朕意(《明史紀事本末·卷十》)。”意思就是讓他帶領弟弟們駐守要塞,守護好大明江山,不要辜負自己的殷切希望。

朱元璋說這些話,也就是将朱允炆和大明江山托付給了朱棣,可謂情深意切、語重心長。在臨終前,他又立下遺诏:“諸王臨國中,毋至京師”,就是怕這些王爺們在自己的葬禮上生事,影響皇太孫朱允炆的順利登基。

然而,往往你越擔心的事情就越容易發生。在他死後還不到一年,還沒坐穩皇位的朱允炆就迫不及待地開始削藩,被逼無奈的燕王朱棣憤而起兵,最終從侄兒手中奪得了皇位,開啟了大明王朝一個新的時代。

一、少年燕王

朱棣是朱元璋第四子,出生于元順帝至正二十年(1360年)四月,當時朱元璋正在四處鏖戰,根本顧不上老婆孩子。直到至正二十七年(公元1367年),朱元璋已經相繼滅掉陳友諒和張士誠,并準備于次年登基稱帝,他才帶着七個兒子祭拜太廟,并正式報告了幾個孩子的名字:“仰承先德,自舉兵以來,渡江生子七人。今長子命名曰标,次曰樉、曰棡、曰棣、曰橚、曰桢、曰榑(《大明太祖高皇帝實錄•卷二十八》)。”

關于朱棣孩童時期的生活,史書基本沒什麼記載。但可以肯定的是,他和哥哥弟弟們一起接受了較為嚴格的教育和曆練。

根據《明史》《明太祖實錄》等史書記載,朱元璋對兒子們的教育非常重視,要求德智體美勞全面發展,是一個典型的嚴父。

在他尚未稱帝的時候,規定孩子們每天需要在白虎殿讀書六個小時。登基後,又在中建立大學堂,專供太子和其它皇子讀書。教授經史的都是像宋濂(也是方孝孺的老師)一樣的當世大儒,也就是說朱棣幼年時受到了良好的儒學教育。

到稍微長大一點,朱元璋就開始從體魄上錘煉皇子們,史載:“諸子年漸長,宜習勤勞,使不驕惰,命内侍制麻屦行幐,凡出城稍遠,則令馬行其二,步趨其一。”也就是說,朱棣和哥哥弟弟們稍微長大一點後,出門辦事都必須要穿麻鞋,而且不能全程騎馬,至少有三分之一的路程要像軍人一樣步行前進。

洪武三年(1370年)夏四月,朱元璋“封皇子樉為秦王,晉王,棣燕王,橚吳王,桢楚王,榑齊王,梓潭王,杞趙王,檀魯王,從孫守謙靖江王。”按照明制,朱棣長大後就要到北平(現北京)“就藩”,為朝廷鎮守北方邊疆,成為實力雄厚的“塞王”之一。

當然,在此之前,他仍然需要進一步接受曆練。洪武九年(1376年),朱元璋派朱棣和二哥朱樉、三哥朱棡一起回到老家鳳陽,接受貧下中農再教育。在這裡,他們每天要下鄉勞動,親身體驗老百姓勞作的艱辛和苦難,讓他們對民間疾苦有最直接的深刻了解。這些,都将成為他們以後治國理政最寶貴的财富之一。

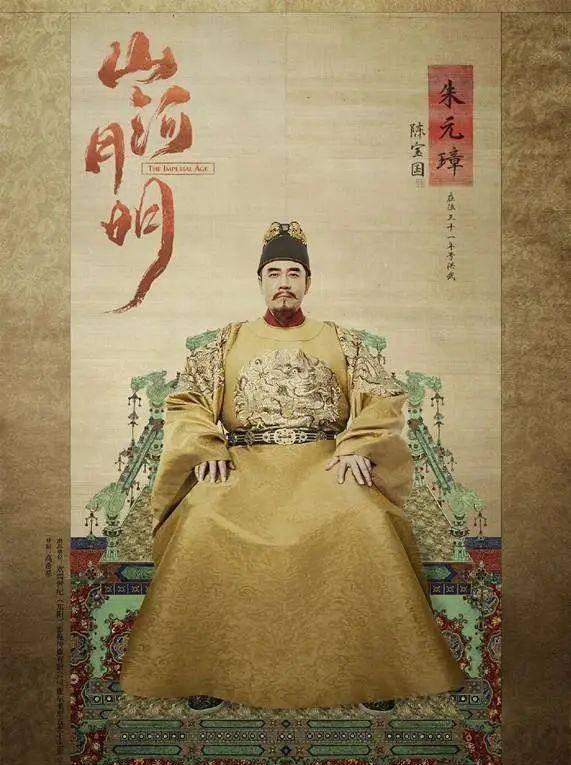

也就是在這一年,十六歲的朱棣迎娶了開國名将徐達的長女(電視劇《山河月明》中的徐妙雲),也就是後來的仁孝皇後。有了這位明初第一戰将的悉心指導和言傳身教,燕王朱棣在軍事才能将得到大幅提升。

結了婚就意味着長大了。不久的将來,朱棣将帶着家小一同到遙遠的北平“就藩”,正式承擔起鎮撫邊疆、拱衛大明江山的使命。

二、駐藩北平

洪武十三年(1380年),20歲的燕王朱棣帶着妻兒離開南京,到千裡之外的北平“就藩”,正式開啟了真正意義上的藩王生涯。要是不出意外的話,他和他的後代将在北平開枝散葉,很難再回到都城南京。

北平雖然是曾經的元大都,可遠遠沒有南京繁華,在當時可是妥妥的苦寒邊遠之地。朱棣到這裡不是來享受生活的,而是肩負着抵抗北元勢力反撲,拱衛大明王朝的重大使命。當然作為鎮守“險要之地”的“塞王”,除了直屬自己的王府護衛部隊以外,根據任務需要還可以節制“沿邊士馬”,但行政權力隻限于王府内部事務及官屬,不能幹涉地方官吏行使權力。

在朱元璋分封的九大“塞王”中,朱棣的能力無疑是最為出色的,他不但“智勇有大略”,而且“能推誠任人”,完全具備了經綸天下的能力和格局。當然,這些也可能是後世史家的溢美之詞,但他能憑一己之力“靖難”成功,能力肯定沒地說,至于格局卻也是見仁見智。

就藩後的第二年,朱棣就跟着自己的嶽父徐達遠征北元,開始了真刀實槍的戰場曆練,徐達對這位女婿也是悉心提點、傾囊相授。此後,徐達又多次赴北平練兵,每次朱棣都是陪同左右、認真學習,徐達也幾乎将自己一生的作戰的經驗和體會悉數傳授給了朱棣,幫助其逐漸成長為了一名出色的軍事統帥。

到了洪武二十三年(1390年),經過十年的成長曆練,燕王朱棣已經成為了以為智勇雙全、可堪大任的優秀統帥。就在這一年,朱元璋下旨傅友德率軍北伐,大軍并受晉王朱棡和燕王朱棣共同節制。也就是說,朱元璋開始放飛這些駐守邊疆的兒子們,希望他們能真正成為拱衛大明江山的四梁八柱。

在這次戰争中,朱棣勇往直前、大獲全勝,俘虜了北元太尉乃兒不花,充分展示了強悍的戰鬥作風和出色的指揮能力,獲得了朱元璋的認可和贊揚,也奠定了他在諸王中地位和威望。據《明史》記載:“晉王怯不敢進,(燕)王倍道趨迤都山,獲其全部而還,太祖大喜,是後屢帥諸将出征,并令王節制沿邊士馬,王威名大振。”此後,他又多次率軍出征,屢立戰功,成了明初對北元作戰的主要依靠,隻要明軍從燕山出征,諸将都由其節制。

洪武二十四年(1391年),朱棣再次同傅友德率軍北征,生擒北元番将阿失裡等人。二十九年(1396年),他獨立北征,生擒孛林帖木兒等十多名北元将領,并追至兀良哈秃城(今内蒙古烏蘭浩特附近),大敗了守将哈剌兀,重創蒙古兀良哈部。朱元璋接報後大喜道:“肅清沙漠者,燕王也!”

如果說,南京的二十年,在明太祖嚴格的教育下,朱棣得到了良好的經史教育和社會生活體驗,為日後的全面發展打下了堅實的基礎。那麼,北平“駐藩”的二十年,則是在嶽父徐達的悉心指導和遠征北元的戰場曆練中,政治經驗和軍事指揮能力得到了大幅提升,完成了從一個青年王爺到足以問鼎天下的實力派藩王的淬變。

有父親朱元璋的刻意磨砺和嶽父徐達的傾囊相授,燕王朱棣不優秀都難,成為衆多兄弟中的翹楚也是水到渠成。即便是“篡逆”上位,也并不妨礙他成為有史以來最偉大的君主之一。

正因為這樣,朱元璋才對他寄予了厚望,希望他成為拱衛大明江山的模範藩王;而建文帝則把他當成了最大的威脅,急于除之而後快,最終導緻叔侄成仇、兵戎相見,掀起來大明王朝曆史上最大規模的皇位争奪戰。

三、起兵“靖難”

洪武二十五年(1392年),年僅38歲的太子朱标病亡,朱元璋傷心倍至、悲痛萬分,他精心培養多年的繼承人就這樣突然去了。

接下來,大明江山交給誰?這成了他必須盡快解決的重大問題。當時,燕王朱棣正在京城,秦王朱樉、晉王朱棡也倍速趕來,圍繞着立儲問題引發政治危機的有可能随時爆發。是以,他必須盡快确立儲君,防止國本動搖。

關于立儲,朱元璋有兩個選擇。

第一個是按照兄終弟繼的的規則,從秦王朱樉、晉王朱棡、燕王朱棣、周王朱橚四位在世的嫡子選一個立為太子。第二個是按照嫡長子繼承的制度,立朱标的嫡長子朱允炆(因為生母呂氏成為繼妃,他的身份也從庶出成為了嫡子)為皇太孫,在自己百年後繼承皇位。

但如何選擇,卻是一個難題。

在世的四個嫡子中,秦王朱樉、晉王朱棡雖然居長,但都有劣迹,并不适合繼立為太子。燕王朱棣雖然才能出衆,但因為前面有兩個哥哥,如果繼立為太子,既不符合禮法,又可能引起諸王之間的争端。但朱允炆又過于優柔寡斷,也沒有經曆過父輩們那樣的全方位曆練,在朝中更沒有實力派朝臣的支援,将來繼位後能不能把控住局面,實在是難以預料。

據《明史紀事本末·卷十六》記載:“二十五年夏四月丙子,皇太子薨。皇太孫生而額顱稍偏,性聰穎,善讀書,然仁柔少斷。太祖每令賦詩,多不喜。一日,令之屬對,大不稱旨;複以命燕王,語乃佳。太祖常有意易儲,劉三吾曰: ‘若然,置秦、晉二王何地?’太祖乃止”。意思是說,朱元璋本意是想立朱棣為太子的,但由于沒辦法向秦、晉二王交待,是以退而求其次,才把朱允炆立為皇太孫。

這個記載的真實性到底多大,實在是難以考證。但很大機率是朱棣為“篡逆”奪位的辯解。但最終的結果是,朱元璋選擇了朱允炆,而不是朱棣。

為了給朱允炆将來順利登基鋪平道路,朱元璋不惜大開殺戒。洪武二十六年(1393年),他借口涼國公藍玉欲圖謀反,大肆株連殺戮功臣名将及其它各級官吏一萬五千多人,其中包括傅友德、馮勝、王弼等開國公侯,把可能威脅朱允炆的勢力徹底清除幹淨。

洪武三十一年(公元1398年),朱元璋駕崩,朱允炆登基,是為建文帝。就在朱元璋臨終前,他還在為朱允炆順利登基操心,他留下的遺诏是:“諸王臨國,毋得至京。王國所在文武吏士,聽朝廷節制。”意思是不讓兒子們前來奔喪,所有藩王的官屬都要聽從朝廷節制。目的就是防止藩王們借機生事,確定朱允炆坐穩皇位。

朱允炆登基的時候,正是藩王們勢力祖強的時期,甯王朱權“帶甲八萬,革車六千”,燕王朱棣“節制沿邊士馬”,其它“塞王”也都擁有比較強大的勢力。這些都讓朱允炆充滿了危機感,他雖然以仁厚著稱,但依然對“諸王以叔父之尊多不遜”、“擁重兵,多不法”的現實十分敏銳。再加上兵部尚書齊泰、太常卿黃子澄等腐儒的慫恿鼓動,上位不到兩個月的朱允炆決定削藩。

朱允炆的削藩首先從建文帝首先從朱棣同母弟周王朱橚開始,他派李景隆以備邊為名前往開封,逮捕周王全家押回南京,并廢為庶人。緊接着又以各種罪名廢掉代王朱桂、湘王朱柏、齊王朱榑、岷王朱楩的王爵,湘王朱柏不堪其辱自焚身亡。一年之内輕輕松松解決了五個藩王,讓建文帝和他的心腹們信心大增,把下一步削藩的目标定為對自己威脅最大的燕王朱棣。

作為帝王,為了鞏固自己的地位和權力進行削藩絕對沒錯,但朱允炆削藩的動作太急、步子太大、手段太猛,完全是一副不給叔父們活路的節奏。為了自保,像燕王朱棣這樣有實力、有能力的藩王們隻有拼死一搏,方能有活下去的可能。

但起兵造反是天大的事,而且曆史上藩王起兵也從來沒有成功過,朱棣對此猶豫不決。而他的心腹謀士姚廣孝(道衍和尚)卻立勸起兵。據《明史·姚廣孝傳》記載:“成祖曰:‘民心向彼,奈何?”道衍曰:‘臣知天道,何論民心’”于是,朱棣終于下定了起兵造反的決心。

到了這個時候,朱允炆和朱棣彼此都心照不宣,各自都在緊鑼密鼓的做着準備,互相派出諜報人員暗中窺察對方動靜。燕王朱棣一直躲在王府中裝病荬傻,大門不出、二門不邁,但私底下動作不斷,都想一舉置對方于死地,隻是暫時處于大戰前的死亡甯靜,就等着誰先出手點燃導火索。

還是朱允炆定力不夠,首先出手向朱棣發難。洪武三十一年(公元1398年)臘月,他派北平都司張信秘捕朱棣,再複制一次逮捕周王朱橚的戲碼。卻不料張信暗中反水,和朱棣聯手襲殺掉了北平布政使張昺,都指揮使謝貴,控制北平城。拿出太祖《皇明祖訓》,以其中“朝無正臣,内有奸逆,必舉兵誅讨,以清君側”為借口,正式起兵“清君側”,拉開了“靖難之役”的序幕。

這一場戰争雙方打得都不輕松。

朱棣無論找的借口多麼完美,但始終逃不脫“篡逆”二字,從法統上來看絕對是“師出有名”。是以,除被其裹挾誘騙進來的甯王以外,沒有一個親王支援他,而且他起兵的時候身邊隻有八百護衛部,即便最後發展到了10萬人,但和朝廷先後派出的總數63萬相比,差距實在太大。

而朱允炆由于削藩太急,讓自己陷入了空前的孤立,也沒有一個藩王真正支援他。另外,朱元璋為了保他順利上位,幾乎把開國功臣屠殺殆盡,建文帝手中沒有堪當大任的社稷之臣和将帥之才。齊泰、黃子澄都是沒有政治謀略的書呆子,而前期統兵的李景隆到最後卻成了打開城門,迎接朱棣進入南京的第一人,是在是極大的諷刺。

是以,這場曆時四年的“靖難之役”,實際上是朱棣、朱允炆叔侄之間的單打獨鬥,其它手握重兵的親王們都在觀望。朱棣之是以取得最後勝利運氣占了很大的成分。據《明史》中記載,在白溝河、夾河、滹沱河三場對戰局至關重大戰疫中,都是在燕軍即将失敗的時候,突然 “妖風” 四起、逆轉形勢,助燕軍反敗為勝的。這“妖風”雖太過蹊跷,卻能說明朱棣取得“靖難之役”的勝利一點也不輕松,而且随時面臨着戰敗身亡的結果。

雖然艱難,但朱棣取得了最後的勝利,打破了曆史上藩王起兵必然失敗的魔咒,成了第一個通過造反奪得皇位的藩王。

勝者王、敗者寇。這時候再讨論朱棣是處心積慮的篡位者,還是走投無路的造反者,已經沒有任何意義。事實就是,他将以勝利者的姿态登上大明的皇位,重新塑造這個中國曆史上最偉大的王朝之一。

四、萬邦來朝

建文四年(1402年)六月二十三日,朱棣進入南京城,曆經四年的靖難之役宣告結束。朱棣在祭拜太祖孝陵後登基,開啟了自己的皇帝生涯。

作為“篡逆”成功的皇帝,朱棣登基後首先要做的就是完全否定建文帝朱允炆。

一是撤銷了朱允炆建文年号,繼續沿襲朱元璋洪武年号,以否定建文帝的合法性,強行證明自己登基的合法性。

二是廢止建文帝在位時頒布的一切法度,完全恢複洪武年間的“祖制”,在法律上完全抹去建文帝的一切痕迹。

三是建文帝在位期間被貶、被免的官員,一律官複原職,完全恢複洪武朝的政治班底。

四是忠于建文帝的大臣,一律重典嚴懲,制造了古往今來唯一“滅十族”的方孝孺案,完全清除建文帝的勢力。

作為“智勇有大略,能推誠任人”的朱棣,當然知道這種極端的做法是不對的,但他必須這麼做,因為他絕對允許任何人對他有所質疑。是以,他必須迅速、幹淨、徹底地否定建文帝,強行證明自己的正統性。

除此以外,他還取消長兄朱标“孝康皇帝”的尊号,否定朱标的能力與人品。據《明太宗實錄》記載,他曾說:“懿文太子以柔弱牽制文義,不稱太祖意。”另外,在其授意下編撰的《奉天靖難記》又寫道:“懿文太子所為多失道,忤太祖意,太祖嘗督過之,退辄有怨言,常于宮中行呪詛。”這些表述當然不具有真實性,隻是朱棣因為心虛而杜撰出來的,目的還是為了強行證明自己繼位的合法正統性。

朱棣終其一生,甚至死後多年都沒有擺脫篡逆者的标簽,但這并不影響其成為一個偉大的君主。就像唐太宗李世民,雖然背負了弑兄逼父的惡名,卻仍然成為了勵精圖治、勤政愛民的帝王楷模。

朱棣“靖難”成功後,在鞏固自己地位和權力的同時,也迅速修複了戰争對國家和人民造成的破壞。他登基後,首先下诏免除北平、山東、河南等在“靖難之役”中飽受戰亂影響州縣的賦稅,對回鄉進行生産的百姓補貼耕牛、農具,迅速恢複了這些地區的農業生産。另外,他還要求入京觐見的地方官員,必須要向他本人報告當地的民情,規定“不言者罪之,言有不當者勿問”。還派遣官員赴各地了解民間疾苦,遇有水旱災害,一律進行赈濟、減免賦稅。

是以,他雖然得位不正,但卻仍然是一位深受萬民擁護,雄才大略、頗有建樹的一代雄主。他在位22年,一生戎馬、勵精圖治,無論文治武功,在曆代帝王中都是出類拔萃的,大明王朝之是以能夠成為繼漢唐以來,中國封建社會發展的又一個高峰,應歸功于朱棣這位大明最偉大的君王。

總的來看,他的文治武功主要有以下幾個方面:

第一是遷都北京

朱元璋建立明朝後建都南京,但他卻對南京不甚滿意,前後派人考察了洛陽、開封、西安等曆代古都,但由于朱标的突然死亡,最終未能遷都。朱棣登基後,該北平為北京,并積極營建宮室,于永樂十八年(1420)正式遷都北京。

北京

遷都北京的最大的意義在于,以“天子守邊”的格局,有力鞏固了大明王朝北方領土。朱棣以此為基地,先後五次遠征蒙古、驅逐北元殘餘勢力,迫使鞑靼、瓦剌各部接受明朝封号。牢牢控制遼東,設定奴兒幹都指揮使司,把大明的疆域擴充到了黑龍江流域,基本奠定了後世在東北亞的版圖基礎。另外,還将安南(今越南一部)并入明朝疆域,駐軍哈密,加強對西域的控制,使明朝疆域擴張到前所未有的程度。

第二是建立内閣

胡惟庸案後,朱元璋直接廢除宰相制度,讓皇帝直接統領六部。這種做法雖然極大地鞏固了皇權,但也存在明顯的弊端,就是皇帝的工作量空前增大,而且也不利于政務的科學運作。

朱棣登基後,改革了朱元璋時期的政治制度,選擇大學士若幹人組成自己的咨詢機構,對朝廷政務提出處理意見(“票拟”),由自己準許後(“朱批”)交六部執行,這就是内閣制度的雛形,經過“仁宣”兩朝的發展完善,最終形成了内閣制度,這是大明王朝政治格局不同于曆代的最大特點。後來,大明内閣制度被西方各國吸收借鑒,形成了現代文官制度,對世界各國政治制度的發展産生了極其重要的影響。

第三是廠衛并行

提到明朝,可能大多數人都會想到東西兩廠和錦衣衛,他們不但擁有至高無上的權力,而且無處不在,上至朝廷高官、下至黎民百姓,幾乎都處于他們的嚴密監視之下。錦衣衛最初由朱元璋設立,後由于種種原因被廢除,朱棣即位以後,為了強化對反對自己的朝臣進行監視,不但立即恢複了錦衣衛,而且又設立東廠,合稱廠衛機構。東廠和錦衣衛都承擔着對天下臣民的監控任務,同時又互相監視、互相制約,不讓任何一方威脅到至高無上的皇權,對穩固大明王朝政權有着不可或缺的作用。明朝200多年,雖然出了不少奇葩的皇帝,但始終沒有形成外戚、宦官、權臣對皇權的挑戰,廠衛制度和内閣制度有着不可估量的貢獻。

第四是分步削藩

從藩王成為皇帝後,朱棣也開始了削藩,不過他的方式比朱允炆高明多了。他首先從“帶甲八萬、兵車六千”甯王朱權開始。雖然在“靖難之役”中,甯王給予他最大的支援,他也許以甯王“公分天下”,但勝利後就不是這樣了,他把甯王從長期經營的大甯府遷徙到了江西南昌,變相解除了兵權。後來對代王“聞弟縱戮取财,國人甚苦,告者數矣,且王獨不記建文時耶?”為由“革其三護衛及官屬”。遼王朱植改封荊州,齊王朱榑貶為庶人。

朱權

但朱棣削藩有一個原則,隻要藩王們乖乖聽話、交出兵權,不對其皇位構成威脅,他一律賞賜有加,保證其子子孫孫享受優渥的生活。負面作用就是給朝廷造成了巨大的财政負擔,正如嘉靖四十一年(1562年),禦史林潤所言,“天下之事,極弊而大可慮者,莫甚於宗籓祿廪。天下歲供京師糧四百萬石,而諸府祿米凡八百五十三萬石。”

第五是《永樂大典》

永樂元年,朱棣命解缙等人廣采古往今來天下所有書籍,耗時五年分類編輯成書,定名為《永樂大典》。全書22877卷11095冊,約3.7億字,包羅萬象,經、史、子、集、醫、蔔、僧、道、天文、地志等内容,幾乎涵蓋了前世幾千年的知識。是中國古代的文化史上的一座豐碑,英國《不列颠百科全書》稱其為“世界有史以來最大的百科全書”,是中華民族彌足珍貴的文化遺産。

第六是萬邦來朝

從永樂三年(1405年)開始,先後名鄭和率領世界最龐大的艦隊先後六次出海遠洋,先後經東南亞、過馬六甲海峽、印度沿岸,最遠到達非洲東海岸和阿拉伯。向世界展示了大明王朝的富庶、強大,把中華文化散播到世界各地,和海外30多個國家建立了友好關系,建立起了以大明王朝為中心的朝貢體系,永樂年間往來明朝的各國貢使絡繹不絕,進獻的珍寶奇玩不勝可數,大明的世界影響了達到了最高峰。時至今日,海上絲綢之路基本上還是沿着鄭和當年的航線向世界各地延伸。

五、曆史評價

朱棣在位22年,加強君主集權,政治穩定,經濟繁榮,百姓逐漸富足,疆域一再擴大,明朝的綜合國力雄居世界前列,世界影響力甚至超過了漢唐。《明史》認為:“文皇少長習兵,據幽燕形勝之地,乘建文孱弱,長驅内向,奄有四海。即位以後,躬行節儉,水旱朝告夕振,無有壅蔽。知人善任,表裡洞達,雄武之略,同符高祖。六師屢出,漠北塵清。至其季年,威德遐被,四方賓服,明命而入貢者殆三十國。幅隕之廣,遠邁漢、唐。成功駿烈,卓乎盛矣。然而革除之際,倒行逆施,慚德亦曷可掩哉。”

梁啟超更是把和漢武帝、唐太宗并列,認為:“明成祖以雄才大略,承高帝之後,天下初定,國力大充,乃思揚威德于域外,此其與漢孝武、唐太宗之時代正相類。”

筆者認為,成書于清代的《明史》和後來的梁啟超都把朱棣極其治理下的明朝和漢武帝、唐太宗極其治理下的漢、唐類比,也是非常中肯的。在中國幾千年的封建社會中,自唐以後的或長或短、或大或小的中原王朝,始終都處在北方遊牧民族政權的強壓之下,隻有到了成祖永樂年間,才再次登上了頂峰,其曆史功績和漢武帝、唐太宗相比,一點也不差,甚至在某些方面還有所超越,不愧為曆史上最偉大的君主之一。

然而,朱棣身上也充滿着人性的沖突和複雜多變。一方面,他對政敵的鎮壓血腥殘忍,制造的方孝孺“滅十族”的慘案,至今仍然令人毛骨悚然。另一方面,可能從小對民間疾苦有較深的體驗,是以對底層群眾富有同情與善待,身上不時閃現着人性的光輝。

作為藩王,他起兵“靖難”,也許有自己渴望最高權力的野心,但更多地卻是處于自保的無奈,如果沒有朱元璋借鑒商周的分封,沒有代為立儲把大明江上交給皇太孫朱允炆,沒有朱允炆急于削藩的窮追猛打,這一些可能都不會發生。是以“靖難”起兵的主要責任也許在朱元璋,而不是朱棣。

作為皇帝,他雖然取得皇位不是那麼的光明正大,但治國理政的能力卻是極其出色的,他征讨不服、開疆拓土,追求國家強盛、擴大世界影響的意志十分強烈,所建立的功業足以彪炳史冊。

嗚呼,成祖以後無雄主,永樂之後無盛世,此言果真無謬!