有一種美,叫中國

文 | 誰最中國

中國人,該上一堂中國美術的通識課。

正好,他将數十年的執教經驗做成書,帶你去清華蹭門專業而系統的美術課。

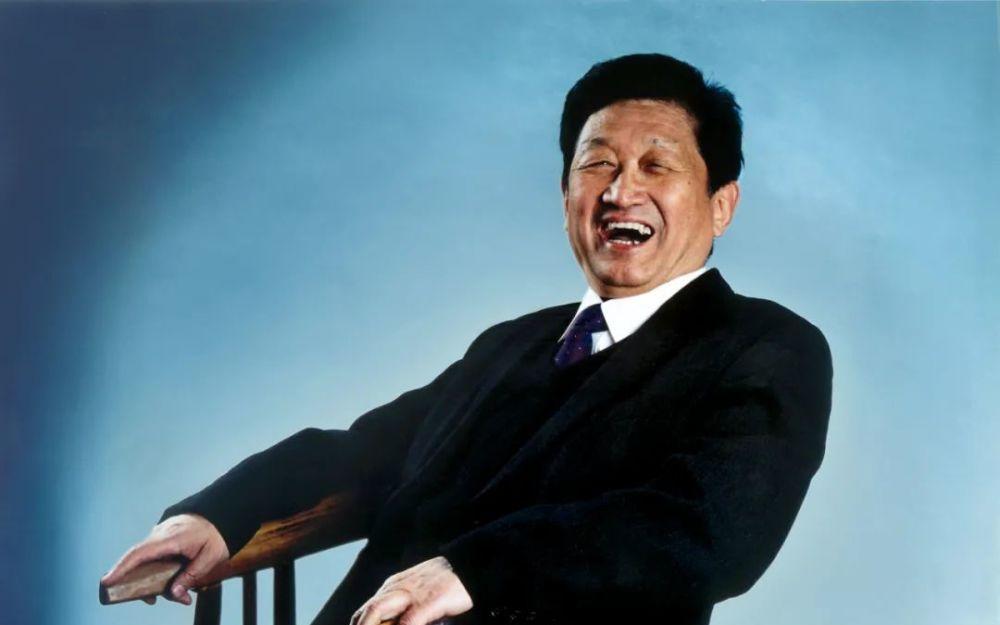

對于許多徜徉在文化之美的國人以及藝術專業的學生來說,楊琪是一個繞不開的名字。他是衆多藝術專業教科書的編撰者,也是原清華大學美術學院藝術史論系教授。擇一事,事一生,他研究美學與藝術近50年了,出版了《藝術學概論》、《美術欣賞》、《敦煌藝術入門十講》等諸多著作,毫不誇張地說,他是當之無愧的“中國藝術與東方美學傳播者”。

2022年,《中國美學五千年》,楊琪教授全新力作,一本讀透中國5000年的美,重新激活你骨子的美學基因與美學自信。

中國人的審美語言

贈品展示:

正面是千裡江山圖拉頁海報,背面是中國藝術史導覽圖,選取了每個時期尤具代表性的作品,一張圖掌握中國五千年的美。共有四折,尺寸為18cm*52cm。

上一堂中國美術的通識課,

24朝,50位大師,300幅名作,5000年曆程。

對于許多非美術專業人士來說,這本書是極好的入門版本。 很多時候,當讀者想了解中國美術史,常會被困在散亂的概念中:工筆、水墨、文人、宮廷、花鳥、青綠……很容易迷失在中國美術史的浩瀚學說中。而楊琪教授,通過幾十年的清華執教實踐,探索出一套系統高效的授課方法,在本書中,他既引經據典、鈎沉玄要,也輔以野聞趣史,用生動靈巧的語言,給讀者補一堂中國美術史的系統通識課。

此番,他以朝代為軸,以文物為切入點,梳理美術發展全脈絡,立體巡覽中國美術史全貌。24朝,50位大師,300幅經典名作,帶你漫步一場五千年的文化藝術之旅,也掌握東方美學的基本概念,培育傳統文化的審美方法論。

▽

中國的美學,在夏商周孕育,由青銅器敲響禮樂開啟。

路經秦兵馬俑、漢朝帛畫,漫步到劃時代的魏晉南北朝。山水畫初創,佛教藝術傳入,繪畫由略至精,進入“以形寫神”時代。顧恺之的《洛神賦圖》,訴說着曹植與洛神真摯凄婉的愛情故事。

巅峰盛唐,藝術輝煌燦爛,美不勝收。看吳道子《八十七神仙卷》,立筆揮掃,勢若風旋;看敦煌飛天,衣帶飄飄,優雅曼妙;看宮廷人物畫,唐代仕女粉妝玉琢、富貴绮麗……

接着是藝術的黃金時代——宋。山水畫、花鳥畫、風俗畫全面開花,《清明上河圖》《千裡江山圖》《晉文公複國圖》……一幅幅長卷,記載了中國繪畫的高峰。

而後明朝文人的求變,清代中西藝術的碰撞,直至近代迎來傳統繪畫的新生……

一本書,将古往今來的美學大師了解清楚;一本書,将世界博物館的經典作品搬回家;一本書,就是一門全面而系統的美學課。因為愛這個國家,是以醉心于她的美學曆程,豈能不認真翻閱?

聊一聊中國美術的審美語言,

筆墨、留白、感覺、天人合一、氣韻生動。

清華大學的講堂,楊琪教授一站就是幾十年,可謂是資深美學講解師。他能在理論與實踐中尋找到一份平衡,能對美學的過去滔滔不絕,也一直置身于東方美學的前沿。中國古代審美有多絕?中國的審美話語權在哪裡?一個民族的審美覺醒,從來都是從懂得欣賞傳統藝術開始的。他的文字,不僅能輕松打通讀者的知識結構,也能讓讀者輕松獲得中國美術的審美語言。

王維的審美語言是“詩中有畫,畫中有詩”。

他的山水畫中,沒有群山大壑、激流險灘,隻是水準山秀,渡水漁莊。就像一個人平平靜靜地坐在岸邊,望着淡淡的遠山,靜靜的近水, 沒有煩惱,沒有憤怒,沒有哀愁。就像他的詩句:“山下孤煙遠村,天邊獨樹高原”。

王維 《江幹雪霁圖》

八大山人的審美語言是“以畫觀心,氣韻生動”。

輕柔舒展的蘭草、茁嫩飽滿的葉芽、爛漫濃酣的花朵、水中遊蕩的魚、飛鳴或靜止的鳥……寥寥數筆,留白甚多,卻有着圓融空靈、氣定神閑的意境。

八大山人《荷花小鳥》

顧恺之、閻立本、周昉、李思訓、顧闳中、董源、黃公望、張擇端、倪瓒、唐伯虎、徐悲鴻、齊白石......他們各有特色,卻流傳發展、共同塑造出獨屬于東方的審美語言。

在西方的審美中,精度、比例和節奏感很重要。而在中國的美學世界裡,玄妙、留白、意境、氣韻生動、天人合一,才是美的終極歸宿。這套審美語言,無法用尺度衡量,沒有精确比例,卻是古人的精神修養與哲學追求。

我們一旦讀懂它,便能回到中國人的精神故鄉。讀一首詩詞,看一幅古畫,逛一次博物館,走進一座園林……我們融會貫通,學會了真正的欣賞。

精品裝幀,值得收藏的至美讀本。

除了内容的豐富多彩,它還是一本值得珍藏的美學藝術書。

封面紙張透明輕薄,呈現婉約之美。雙面印刷,正背面圖案交疊輝映。中國紅内封,盡顯古典之美。極簡剪影,呼喚一場穿越時空的對話。

封面展開,背面即是海報。

内頁用象牙白色,品質紙張,還原中國古典意韻。

在排版上,也兼具實用性和美學性。

比如,為了幫助您對比了解,這本書會将經典畫作尺寸進行對比,大小風格一目了然。

同時長篇畫卷與精微細節互相輔助,你能一窺全貌,也能拿起“放大鏡”看圖畫。再配上楊琪教授的講解,你會完全沉浸在中國畫的色彩、線條、構圖與意蘊之中。

讀懂中國美術史

讀懂五千年的審美語言

重新喚醒刻在基因裡的美學信仰

為中國美術的昨天驕傲

也對中國美術的明天充滿信心

這就是我們的藝術自信、文化自信