方隅文廟隽湘楚

屈指算來,不道澧州文廟曆盡了一千餘年的曆史雲煙,也是飽經了六百多年滄桑的珍貴文物。它古色生香,幽深典雅,無愧于歲月饋贈世人的經典之作。

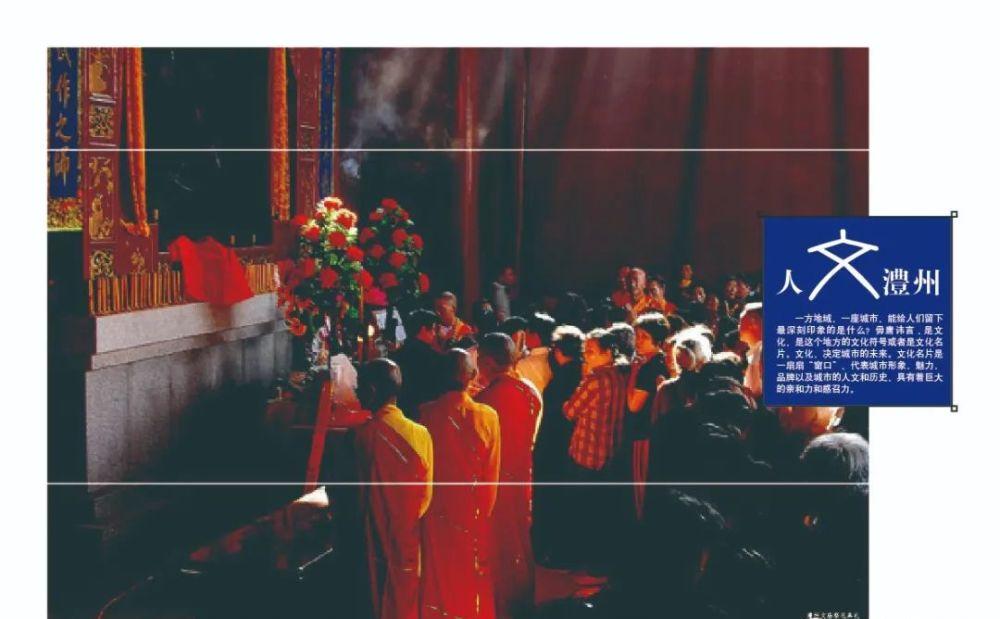

文廟是祭祀孔夫子的地方,一直以來都是青燈苦讀的莘莘學子心中神往的聖殿。澧州文廟冷峻地看匆匆過客,它曆久不衰,壯觀巍峨,是博大精深的儒家文化的特殊載體,蘊含着淵深的曆史和厚重的文化。

因了城頭山的盛名,沉寂了許久的澧州文廟再度鼎沸起來。幾位從這方土地走出去的俊豪精英慷慨解囊,捐資近二百萬善款,讓文廟進行新的修葺。巧匠忙碌起來,恢複文廟頭門,建立仿古門樓,修繕宮牆,綠化空坪……接下來承擔了盛況空前的城頭山文物展:西廂房展覽舊石器時代和彭頭山、八十垱文物,東廂房展覽屈家嶺、石家河文物,後殿展覽城頭山文物。澧州文廟演繹廣袤澧陽平原的種種神奇和燦爛,讓參觀者一步一步從遠古姗姗走來。

萬物皆有靈。城頭山古文化遺址和澧州文廟一脈相承,冥冥中相得益彰,聲名遠播!

幸哉,澧州文廟。

澧州文廟始建于宋乾德年間,初建于縣城南門外0.5公裡處,明洪武元年遷建現址。文廟建築自南往北,有頭門、半月池上縱騎的石砌狀元橋、棂星門、大成門、大成殿、崇聖祠,共六進。四周是明代以來象征祭祀的朱紅色風火牆。自明清以來,廟宇盡管經過10多次重建、擴建和維修,還是難以抵禦歲月的侵蝕摧殘,頭門和棂星門終究脫離了人們的視野。不過,這并不妨礙澧州文廟蘊含的文化價值,當仁不讓地成為湖南省堪稱魁首的州級文廟,讓人景仰,受人膜拜。澧州文廟無疑為澧州古城平添了文化品位和曆史厚重感。

澧州文廟與澧州古城牆緊鄰,修繕的頭門——一棟三間二層的仿古門樓,就在古城牆的左右拱衛之中。牆外東側立有“下馬碑”,“官員人等在此下馬”的警示赫然入目,讓人油然景仰。頭門兩旁一對大石獅,相傳是華陽王府的遺物。華陽王乃明太祖朱元璋的孫子,封邑澧州221年承襲了十一王。

修葺一新的文廟仍然保持那種雕梁畫棟、石橋流水、廊庑亭榭的古典風格。頗有些年輪的老槐古樟,葳蕤生風,遮天蔽日,給人一種凝重、肅穆之感。半月池上的狀元橋隻有中狀元者才能踩行,無論達官顯貴還是巨賈豪富都得繞道避行。元代狀元郝希賢曾光宗耀祖過一回,可否披紅挂彩在簇擁人群的注目禮中踏步這樣象征神聖的石橋,如今不得而知。文廟自從明朝初年遷建現址後,這座橋顯然再沒福祉承載過新科狀元。倒是上個世紀九十年代初,有個叫周彪的中學生中了國際奧賽化學金獎,縣政府組織了盛大的“狀元”踩橋儀式,讓冷寂了數百年之久的文廟過把了一回瘾。雖說熱鬧屬于别人,當時委實讓我等寒窗苦讀的學子好生豔羨了一番。其實,所有的聲音,所有的色彩,所有的榮光,無論因為文廟注定的感染力還是與之久長的心理聯系,都喚醒了一個個讀書人難以定義而又再清晰不過的一種情感,赫然穿越思想的沼國,回歸精神的家園。

大成門建于清道光年間,單檐硬山式,蓋象征尊貴的黃色琉璃瓦,石基為須彌座。大成門左右懸挂“德侔天地”、“道冠古今”的字幅,讓人感悟聖人之家的一種禮樂法度。前後階中央嵌砌象征封建等級的五龍陛,“九五之尊”的皇帝用九龍,省級用七龍,直隸澧州理所當然該用五龍。大成門前後也分别為浮雕、石雕的五龍戲珠。這種龍陛仿佛凝固着時間的永恒,給人一種肅穆莊嚴,一概抹去現代社會的浮躁,甯靜如一縷清風,一彎素月,很是耐人尋味:古往今來,大成究竟是一種何等的境界?是追逐書中的黃金屋、顔如玉、千鐘粟呢,還是修練世事洞明、人情練達呢?

大成殿由48根巨大的杉木柱構成,高23米,頂為重檐歇山式,檐下鬥拱交錯。黃色琉璃瓦熠熠生輝,9脊由琉璃雲龍組成。殿兩側為東、西廂房,另建置有鐘樓、鼓樓。木質的照壁、梁柱、門牖、廊庑、鬥拱,這些最費心機建造的精華所在,仿佛那飽經滄桑的老者,在那兒已等千年,見證着多少榮辱興衰的往事。鐘、鼓樓東西相應,呈六方攢頂式,重檐十二脊,檐飾翹角,頂蓋黃色琉璃瓦。鐘聲鼓響和絲竹管弦的況味,想必隻有頭懸梁、錐刺股、囊螢映雪、斷齑畫粥、鑿壁借光者流在金榜題名時最能體味,瘋癫的範進、潦倒的孔乙己之輩是斷斷體會不出其中美妙的。修身、齊家、治國、平天下,大成殿想來是一種大蘊藏,有喜,也有悲;有榮,也有辱。

穿過東西行廊就是崇聖祠。孔子名下弟子三千,行廊供奉着衆所周知的“七十二賢人”。崇聖祠于清道光二十一年重建,供奉孔氏家族牌位。兩旁的明柱上,懸挂着清代大學士紀曉岚手書對聯:“與國鹹休安富尊榮公府第;同天并老文章道德聖人家。”仔細打量,發現其中暗藏端倪。紀公又玩文人雅士的文字遊戲:“富”字上邊少了一“點”,“章”字下邊一“豎”直貫“日”中,意即“富貴無頂,文章通天”,想必是在向普通天下昭示讀書的真谛,彰顯讀書人的顯貴。祠内立了高大的孔子坐像,讓人禁不住一次次仰視矚目,爾後低眉垂首,虔誠地秉香朝拜默禱,以期今生抑或來世踩一回狀元橋。祠下為石基,頂為單檐硬山式,蓋綠色琉璃瓦,兩側各建耳房一間。東西廂房為硬山式,蓋綠色硫璃瓦和茶脊,兩端飾鳌魚吻。從遠古到今天,這方土地仿佛有那麼一條無形的曆史文脈,承襲着儒家精髓,光大着朱程理學,繁衍流長的楚文化,融入獨領風騷的湖湘文化;一座崇聖祠,便使澧州代有俊賢,英才輩出!

在秋日的午後,細細察看那些畫棟雕梁,感受着古舊光華中的金碧輝煌。雕成龍鳳麒麟的鬥拱,塑成人物典故的雀替,刻成浮雕的雲紋花卉照壁圖案,玲珑剔透,逼真細膩,的确有些神來之筆的況味。這氣勢恢弘的建築,在曆經如煙歲月後,仍傳遞着強烈的感染力。這種師法造化,親近自然,使人的心境超脫了方隅,成為一種歸宿于平淡的最佳途徑。

主編/易宗明| 編輯/黃 靜