1995年,定襄宏道鎮一個20歲出頭的農家子弟,無意中嘗試制作縮微木作模型。他當時沒有想到,這個嘗試竟然填補了國内工藝品市場的一個空白。

用20多年時間,他将其一手創辦的晟龍木雕模型藝術有限公司,發展成為全國最大的木作模型企業和全國最大的木雕古建築模型生産基地——沒有之一;他建立的中華古代建築模型博物館,開全國之先河、目前獨一無二;中國各級博物館陳列的古建築模型,95%出自他的企業。他緻力于挖掘和開發古建築的藝術、商業價值,為山西乃至中國古模組化型藝術的傳承和發展做出了巨大貢獻,作品獲獎、頭銜榮譽數不勝數。“晟龍木雕”,一直被模仿,從未被超越。

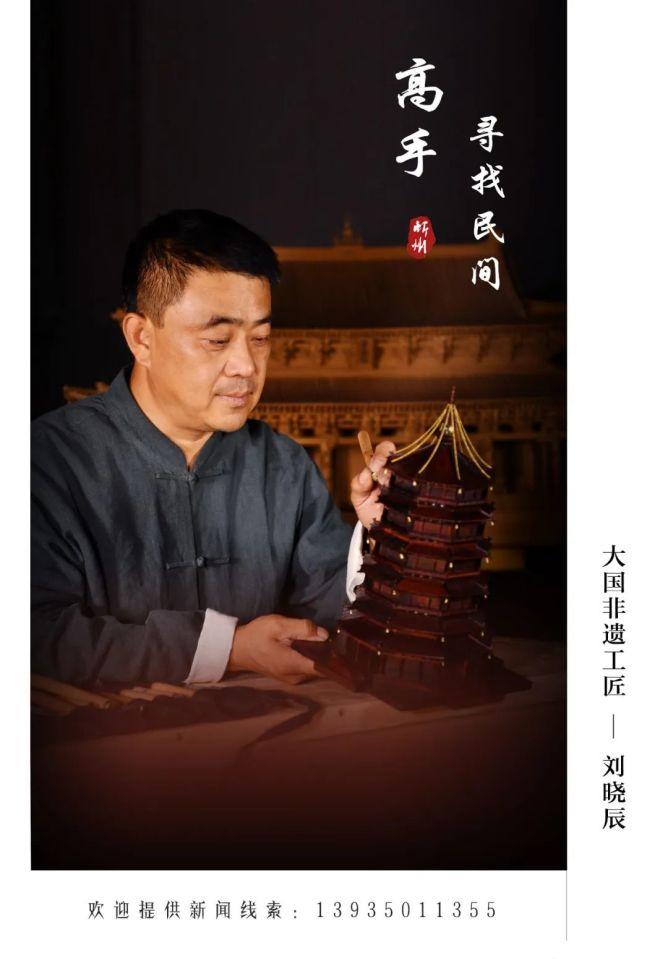

許多人都知道,他叫劉曉辰;更多人不知道,曉辰故事多……

01

謀 生

▲ 黃鶴樓

宏道鎮地處定襄、原平、五台三縣交界處,因為地理原因,商貿、手工業向來發達,有“百業鎮”“百工坊”的說法。所謂“百工坊”,是說當年全鎮有上百個手工作坊,鐵匠鋪、木匠鋪、裁縫鋪……有些作坊,已經永遠消逝在曆史的長河中了,比如皮硝行,百姓俗稱“熟皮子的”——把剝下的牛羊皮鞣制成革。是以宏道鎮五行八作各顯神通,能工巧匠藏龍卧虎。宏道鎮的木匠,當年就有大木作、小木作、細木作之分:或立柱上梁、起房蓋屋;或一榫一卯、打造家具;或以刀代筆、精雕細刻。

生在宏道,後來從事的行當又與木料密不可分,但劉曉辰的木作技藝卻并非得自家傳——父母務農,父親農閑時做些小生意。小時候,劉曉辰的一大愛好是在教室裡用鉛筆刀刻削粉筆,“雕刻”些小動物。不過,這也是囿于當時條件的無奈之舉——男孩子總得有個玩具和玩法吧?這跟他後來從事的行業似乎也沒有因果關系。

從宏道高中畢業後,半大小子就在建築工地搬磚和泥打零工。灰頭土臉幹了半年後,曉辰發現了一個商機。

宏道鎮周邊的原平南白、東社,五台東冶、建安,當時交通不便,農民又缺少運輸車輛,收獲玉米後換白面成了難事。曉辰跟爹合計,投資買了一台手扶拖拉機,和一個“發小”共同做起了“互通有無”的生意——從宏道鎮糧店買白面拉到山區換成玉米,把玉米拉回宏道賣給糧販子發往四川,掙些運費和差價。一袋面粉50斤,能換一麻袋玉米180斤。兩個小後生既是司機又是裝卸工,小200斤的麻袋一哈腰扛起來就走。風餐露宿、早出晚歸。好在收入不菲,兩人一天能掙三、四十塊錢。

山路崎岖,手扶“三蹦子”猛給油時車燈才會亮。一天深夜,兩人又累又困,拐彎時沒踩油門,看不清前方路況。到了跟前才發現不對,車把一橫沒有打過來,半個前輪已經在崖邊懸空。二人驚出一身冷汗,回來後說甚也不敢幹了。

曉辰“賦閑”在家,閑來無事,買了鋸條、刻刀,用木頭胡亂刻些什麼東西。父親說,年輕人還是學一門手藝,就讓曉辰去找他的一個表舅。表舅是宏道鎮一個會“全活兒”的老木匠,其時在太原“走工”。曉辰到太原說明來意後,沒想到“不掙錢、隻管飯”這條件工頭還不答應。太原的工程做完後,表舅在宏道的一個朋友請他回來蓋五間瓦房,這下表舅自己能做主了,就帶着曉辰來到東家。甥舅二人做了一冬天,蓋起五間漂漂亮亮的磚木結構大瓦房。

木工出徒一般得三年。到底是自家親戚,舅舅傾囊相授絕不藏着掖着,外甥學手藝也如海綿吸水一般。這種“實訓”的機會其實很難得,建立磚木結構瓦房考較木匠的工序和工藝,曉辰一一經曆。畢竟是高中畢業,計算呀畫圖呀,舅舅一點撥外甥就心領神會。通過蓋這五間瓦房,劉曉辰初步掌握了木匠的基本功,于木匠這一行算是入了門。開春後,舅舅在太原攬了一樁雕花營生,曉辰又跟着邊學邊做幹了半年。這單營生做完,不得不又一次回家“賦閑”。

有天,偶然從一本書上看到大同“九龍壁”的照片。一時技癢,就照貓畫虎雕了起來。遇到疑難處無人指教,當時資訊也不發達,完全是自個兒瞎琢磨。斷斷續續刻了半年,隻弄出一個“半成品”。實在沒信心了,忍痛放棄。

又一次打零工。這回是在宏道鎮一家蛋糕店攤烤蛋卷。當時裝置落後,烤了一個月,雙手滿是水泡。十指連心,想幹也不能了。

回家養傷,百無聊賴亂翻書,在一本什麼書上看到一張應縣木塔的照片。當時,曉辰不了解古建築的内部結構,也不知道什麼是縮微模型,更不懂啥是縮微的比例。隻是覺得如果用小木棍兒、小木塊兒拼插一個“縮小版”的木塔,其難度應該比雕刻“九龍壁”要小些。他完全沒有想到,他命運的轉機、一生事業的開端,就從這些木木棍兒、小木塊兒開始……

02

做 塔

古建築的原料,中國以木材為主,西方則以石制梁柱為基本構件。

山西是“中國古建築的寶庫”。現存宋遼金之前的木建構築占全國的75%,中國僅存的4座唐代木結建構築都在山西。曆史上,改朝換代的兵燹、地震和火災、人為的破壞,古建築首當其沖、百不存一。是以,幸存到今的古建築,不可再生、彌足珍貴。

應縣佛宮寺内的應縣木塔建于遼清甯二年(1056年),是世界上現存唯一最古老、最高大的木塔。塔高67.3米,底層直徑30.2米,呈平面八角形。全塔整體架構全用木材,沒用一根鐵釘。全塔共應用54種鬥拱,被稱為“中國古建築鬥拱博物館”。其卯榫結構剛柔相濟,這種耗能減震的設計,甚至超過現代建築學的科技水準。應縣木塔,被譽為“現存世界木結構最典型的執行個體,中國建築史上最有價值的坐标”。

現在看來,應縣木塔實在是上蒼賜予劉曉辰的一件“恩物”。隻是,他制作第一個“縮微版應縣木塔”的時候,還根本意識不到這一點。

置辦推刨、手拉鋸等一應工具。用什麼木料?宏道及周邊鄉村種果樹的多,梨樹等果木的大材做家具開裂,村民隻用其做擀面杖。修剪下的粗細樹枝,百姓就做了柴禾。曉辰揀拾一些,正堪其用。

說當時的劉曉辰是“無知者無畏”也好,是“傻小子睡涼炕全憑火力旺”也罷,在沒有範例、沒有資料、更沒有人指點的情況下,這後生“吭哧吭哧”就上手了。有時候,一個部件做十次也未必成功,他做的第一個“塔”,大小部件上千個。整整做了半年,自有應縣木塔以來第一個“縮微版應縣木塔”問世。

做成第一個,曉辰意猶未盡,接着做第二個。畢竟熟練了,少走了許多彎路。兩個月後,相比第一個精确度、光滑度更高的小木塔拼插完成。反複端詳這一對兒玲珑剔透的小木塔,劉曉辰成就感爆棚,卻完全忽略了一個問題——這大半年,可是一分錢也沒掙着。

村裡同年仿歲的後生忙着掙錢娶媳婦兒,自己鼓搗了這麼久,傾注心血無數,送人肯定舍不得,定襄估計也沒人會買,到哪兒能把它變成錢呢?

03

賣 塔

曉辰的父親當時正三天兩頭跑太原——從宏道鎮一帶收購豆類作物,裝口袋後擱公共汽車頂子上到太原售予雜糧批發商店。沒準兒太原有人要這個東西?

這天,曉辰早上不到五點就起來,把第二個小木塔放紙箱裡用細麻繩捆紮,一路颠簸三個多小時來到省城。他在車上就尋思,咱這東西應該屬于“工藝品”,是以到太原後看見門頭有“工藝品”三字的門店就進。進了幾家,人家都說沒有見過,不知道這算啥,不收。

跟父親一起住進小旅店。父親白天處理生意,曉辰提着紙箱子滿太原轉。這天來到省文物局旁邊的山西省文物商店,隻見櫥窗上貼着“收售工藝品、文物複制品”的字樣。山西省文物商店?這名頭也太大了。他也沒抱多大希望,進去打開紙箱取出塔擺在櫃台上——有棗沒棗三竿子吧。

店裡一位從業人員走過來,端起小木塔左看右看,對曉辰說:“你這東西吧,我們店裡從來沒有見過類似的,不過我個人挺感興趣。你放下我們可以寄賣,賣了給你錢——你準備賣多少錢?”

商店名頭夠大,曉辰深信不疑。賣多少錢?他還真沒想過這個問題。當下心裡一合計,自己做了兩個月,每天算10塊工錢,材料成本忽略不計,就要600塊吧。那人也沒砍價,隻說你回去等着吧。

東西是放下了,心裡反而空空落落。也沒心思做别的,就幫父親收售雜豆跑太原。其時剛買了自行車,一到了太原就騎車到省文物商店。跑了七八回,每回一進店,遠遠看見小木塔還在那裡杵着,去一回失望一回。

這天又去,還沒跨進店門,就看見擺塔的地方空着了!心中忐忑,還沒開口,隻見那位從業人員從櫃台抽屜拿出用橡皮筋紮着的一沓10元鈔票:“有人買走了,給你錢……”

劉曉辰一時如置身雲裡霧裡,欣喜若狂,恍若夢中。愛好敢情真能變成錢——他也不是沒掙過這麼多錢,但以前是下苦出力,這回可是憑自己的手藝!受訪時曉辰說,後來掙到6萬、60萬、600萬時對他的沖擊,都不如這1995年夏天的600元。

至于店方把小木塔賣給誰、賣了多少錢,人家不說,他也不敢問,幾年後才偶然知道。

好事還沒有完。那位從業人員提出再訂10個,還是寄售、賣了給錢、沒有預付款、要求三至五個月完成。劉曉辰當時正被喜悅沖昏頭腦,想也沒想就在合同上簽了字。

04

收 徒

回宏道後,劉曉辰才醒過神兒來——一個就做了兩個月,十個再快也得一年半。這合同也簽了,頭“嗡”一下就大了。

冷靜下來後思謀,出活兒慢,一是自己單打獨鬥,二是部件加工都是手工。他想到了用機具,可市面上根本沒有現成的可買。于是自己琢磨制作小電鋸,用舊吹風機機的電機做動力。小電鋸切割細木棍兒、小木塊兒省時省力,工效提高10倍都不止。

其時正是三伏天,屋裡熱得實在不行,曉辰把“工作台”——其實就是一張寫字台擺到門洞。涼風習習,兀自滿頭大汗。有的街坊路來路過看見了,就跟他說:你一個人忙不過來,俺那小子國中畢了業沒事幹天天在街上晃,給你打個下手咋樣?工不工錢無所謂,隻要他不再“混社會”就行。曉辰說那過來試試?這一試,就來了五、六個小徒弟。

人手多了,如何調配?曉辰根據工序給幾個人分工,下料的管下料、切削的管切削,“鐵路警察各管一段”。這樣做的好處是,每人隻學一個環節,上手快、熟能生巧。這個模式行之有效,一直沿用到現在。分工合作,進度明顯加快。第一批制作10個木塔的訂單不僅隻用4個月就全部完成,而且工藝水準也有明顯提高。拿到太原,店方照單全收,陸陸續續差不多一年賣完,其後第二批又訂10個。

第二批賣完後,曉辰才知道,這些小木塔是被應縣文旅部門收走了。因為當時國内還沒有同類産品,物以稀為貴,有幾件應縣方面銷到了國外,一件最高賣到了1000美元!

05

飛 躍

▲ 應縣木塔

1997年,各省(市、自治區)為慶祝香港回歸獻禮,山西省文物局受命制作三米高的“應縣木塔”作為禮品。圖紙和方案出來後,文物局在全省選調木作頂尖能工巧匠參與其事,其中包括劉曉辰。跟這些身懷絕技的老手藝人朝夕相處三個月,劉曉辰眼界大開,對中國傳統古建築的内部結構有了比較深刻的了解,比較全面地掌握了古建築的部件諸如榫卯、鬥拱、雀替、飛檐的功能、制作方法。

此前,他制作的“縮微版應縣木塔”算是“仿制”——沒有精确的縮微比例,榫卯、鬥拱、雀替、飛檐等等隻求形似。此後,晟龍木雕的木作模型就是“複制”了,雖然隻有一字之差,但前後已然完全是兩個概念——“複制”,就是百分之百、就是原汁原味。建築的部件按比例縮小了,但每一個都是原部件的“具體而微”——鬥拱,在橫梁和立柱之間挑出以承重,将屋檐的荷載經鬥拱傳遞到立柱;雀替,置于模型橫材與豎材相交處,防止橫豎構材間角度傾斜……就古建築模型制作而言,這其實就是一個質的飛躍。