考古學的上限與下限

考古學的上限

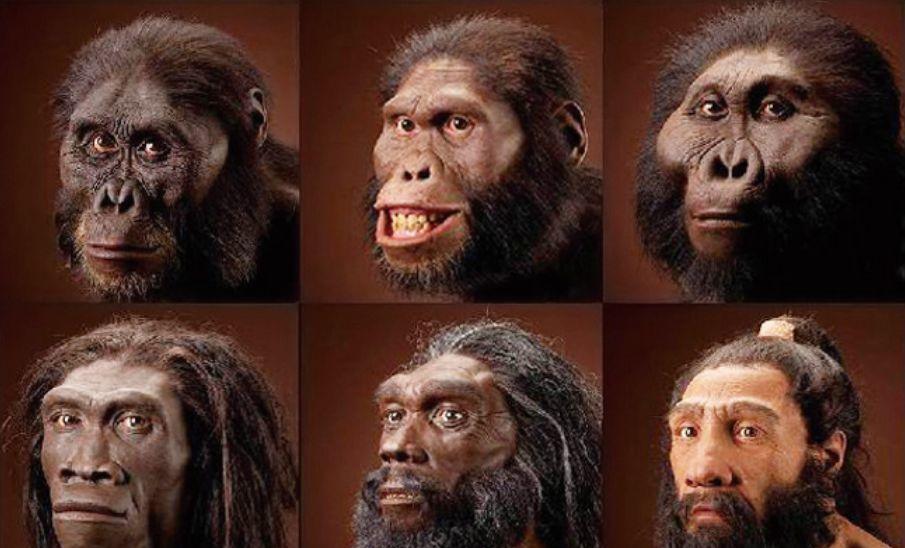

人科動物複原

左上:阿法南方古猿(Australopithecus Afarensis ,380 萬—290 萬年前)

中上:非洲南方古猿(Australopithecus Africanus ,250 萬年前)

右上:鮑氏傍人(Paranthropus Boisei ,200 萬—100 萬年前)

左下:直立人(Homo Erectus ,180 萬—7 萬年前)

中下:海德堡人(Homo Heidelbergensis ,70 萬—20 萬年前)

右下:尼安德特人(Homo Neanderthalensis ,20 萬—2.8 萬年前)

考古學研究的上限主要取決于兩方面因素:一是新的考古發現,新的化石證據出現,經常會将人類的曆史向前大幅推進,也會将考古學研究的時間範圍延伸到更早的時代。比如 19 世紀中葉發現的尼安德特人、19 世紀末發現的爪哇人、20 世紀初發現的北京人以及 20 世紀後半葉發現的多個南方古猿種等。相較于漫長的人類進化史,目前考古所發現的化石隻是冰山一角,今後一定還會有更多的化石證據被發現,不斷修正我們對人類進化史的認識。

二是理論層面對“人”的定義,因為考古學是一門研究人的科學,研究的對象必須直接或者間接與人類這個主體相關。是以要先确定了什麼是“人”,對于“人類”不同的定義,考古學研究的時間範圍也會出現差異。考古學的上限肯定還會随着新的考古發現和理論創新而改變,但有一點應該是可以确定的——考古學的上限不應超出人科動物的直系靈長目動物祖先的出現,這之前應該屬于古生物學的研究範疇。

“古不考三代以下”

大陸考古圈中長久以來流傳着這麼一句話“古不考三代以下”,即考古發掘與研究的側重點是在秦漢以前,因為夏商周三代之後文獻資料相對豐富,曆史記錄體系比較完備,秦漢以後的曆史研究中考古學的作用顯得沒有夏商周那麼重要。根據石璋如先生在《殷墟發掘員工傳》中的記述,此話最早出自吳金鼎先生之口,原話是“古不考三代以下,要挖史前的遺存”。此話背景是 1932 年春,吳金鼎先生在辛村發現了黑陶,于是沿着淇水向下遊尋找遺址,終于在平漢路東、大赉店村南發現史前時期遺址。吳先生之是以會有這樣的說法,一方面是因為 20 世紀 30 年代國中國田野考古剛剛起步,考古學家數量很少,除了殷墟外,開展田野考古的地點更是鳳毛麟角,對曆史時期考古資料收集非常有限,是以大家對考古學的認識有一定的局限性;另一方面,吳金鼎本人此時剛 31 歲,從事田野工作也就 4 年左右的時間,他所接觸的基本都是新石器時代和商周時期的遺址,對秦漢之後的考古資料價值的認識尚不足。1941—1943 年間,從吳先生在極其缺乏經費的情況下依然堅持對四川彭山漢代崖墓以及成都前蜀王建墓進行清理發掘的情況來看,他用自己的實際行動“否定”了自己之前的看法。但在考古學界,吳先生的“名言”卻深入人心、影響深遠,時至今日依然會時不時聽到前輩學者說“古不考三代以下”,但說的時候多帶有調侃的意味,考古學界對秦漢以降的曆史研究的重要意義已有了共識。

明代以後不考古

清代及之後距今的時間較短,史料更是汗牛充棟,各類傳世文物數量也非常巨大,考古資料向來不受重視。20 世紀 90 年代在三峽考古發掘時,有學者收集了一批清代考古遺存,工作彙報會上便有不少同行說其“是不是沒什麼可挖的了”,對清代的考古資料輕蔑之意溢于言表。

當然,除了不受重視外,清代及以後的考古發掘,特别是墓葬的發掘确實會帶來一些法律和倫理上的問題。清代及之後的墓葬往往墓主的後代明确,如何處理與墓主後裔的關系就很棘手,比如蘇州就曾發生過類似的情況,搶救性發掘的清代墓葬的發掘報告發表後被墓主的後人讀到,他們拿着發掘報告中的出土文物清單到文物考古部門索要祖先遺物。

是以,大陸傳統考古學一般以明代為下限,1986 年版的《中國大百科全書·考古學卷》就是以明代遺址為其介紹的下限,并認為 “英國的所謂‘工業考古學’、美洲的所謂‘曆史考古學’或‘殖民地時代考古學’,實際上是利用考古學的方法以研究近代史,是以不能算作真正的考古學”。國内各高校最常用的考古學通論教材 — 南京大學出版社出版的《中國考古通論》也将“宋元明考古”作為終章,且篇幅不大。但是田野考古發掘中發現的清代墓葬和遺迹不在少數,我們注意到《中國考古學年鑒》自 20 世紀 80 年代即已包含一些清代遺迹的内容,說明在實際操作中,考古工作者并沒有完全拘泥于傳統觀念的偏見,而是盡最大努力去收集物質文化資料。

近現代考古

1999 年四川成都水井街酒坊遺址發現了明、清、民國至當代的酒坊遺址,并被評為 1999 年“十大考古新發現”;2015 年遼甯“丹東一号”清代沉船(緻遠艦)以及 2018 年遼甯莊河甲午沉艦遺址水下考古調查均被評為“十大考古新發現”,說明近些年考古學對保護和研究近現代重要的曆史文化遺迹、遺物的作用不僅得到承認而且越來越受到政府、學界和國民的重視。

2018 年黑龍江省文物考古研究所主編的《侵華日軍第七三一部隊舊址細菌實驗室及特設監獄考古發掘報告》出版,該書入圍了“2018 年度全國文化遺産十佳圖書”終評名單,高蒙河先生認為《侵華日軍第七三一部隊舊址細菌實驗室及特設監獄考古發掘報告》使中國考古“走近了現代遺址考古的新境界”,高先生這樣的評價是切合實際的。除了七三一舊址的考古研究,其實早在 20 世紀 60 年代大陸就曾對山西大同萬人坑進行過類似的考古嘗試。南京大屠殺遇難同胞遺骨也進行過 4 次發掘活動,其中 2 次是專業的考古發掘,采用專業的考古學發掘和體質人類學鑒定技術,還原了遇難同胞的受害情景。近年,吉林大學邊疆考古研究中心的張全超、張群呼籲将法醫考古學更廣泛地應用到日本侵華時期“萬人坑”遇難者遺骸研究之中,“采用國際化、标準化的法醫考古學資訊采集系統,為日後聯合國形成相關日本侵華時期‘人權災難’性事件決議和相關檔案的制定提供準确、全面的資料”。

當代考古學

其實,我們認為隻要是運用考古學的方法來發掘遺址,用考古學的理論來研究資料都應該屬于考古學的範疇,至少屬于與考古學相關的交叉學科,考古學研究的下限也不應止于現代,而可以延伸至當代,最重要的執行個體就是前面已提到的“法醫考古學”。西方國家已經有不少大學在招收法醫考古學方向的研究所學生,大陸目前這方面則還處于起步階段。

“法醫考古學”是将考古學的方法與技術手段應用于法醫的工作之中,共同完成對古代和近現代人類遺骸及周圍環境的探查和發掘,可以收集到更多以往單純由法醫完成“發掘”時所遺漏的資訊。目前法醫考古對現當代資料的應用主要集中在刑事案件偵破和人權災難事件的調查驗證上。如 1984 年,美國科學促進會(AAAS)派出一支調查小組赴阿根廷協助“強制失蹤”案件集體墓地的發掘和調查 ;以及 1996 年由“盧旺達問題國際刑事法庭”和“前南斯拉夫問題國際刑事法庭”支援的對盧旺達大屠殺、斯雷布尼察大屠殺等集體墓地的調查發掘等,這些都是非常成功的例子。我們也期待着大陸考古工作者将來能在當代考古學的田野實踐與理論創新方面有更多的貢獻。

(本文刊載于《大衆考古》2019年9月刊,作者吳玲為無錫博物院館員;何文競為蘇州市考古研究所館員)

轉載自 大衆考古