平劇是在北京形成的戲曲劇種之一,它是在徽戲和漢戲的基礎上,吸收了昆曲、秦腔等一些戲曲的特點逐漸演變而形成的。盡管誕生地在北京,但與開埠後的上海相比,北京平劇班社的演出,在市場化經營的靈活度上有所不及,特别是在宣傳名角、舞台燈光效果等方面,上海都有所創新。上海劇院的興盛,也促使譚鑫培、程硯秋、梅蘭芳、荀慧生、馬連良等北方名角紛紛南下,得到南方觀衆的喜愛與追捧。《半月戲劇》雜志作為戲劇專業期刊,誕生于上海平劇創新與繁盛的背景之下,成為當時的熱銷雜志。

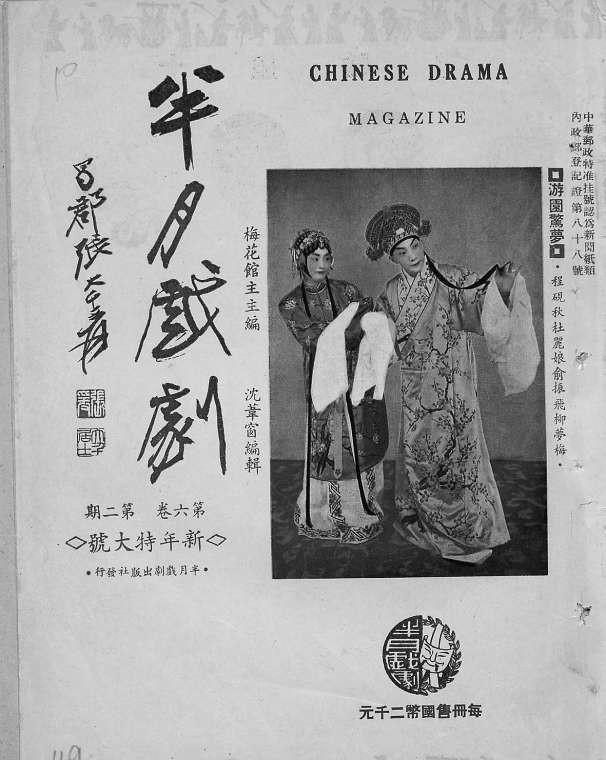

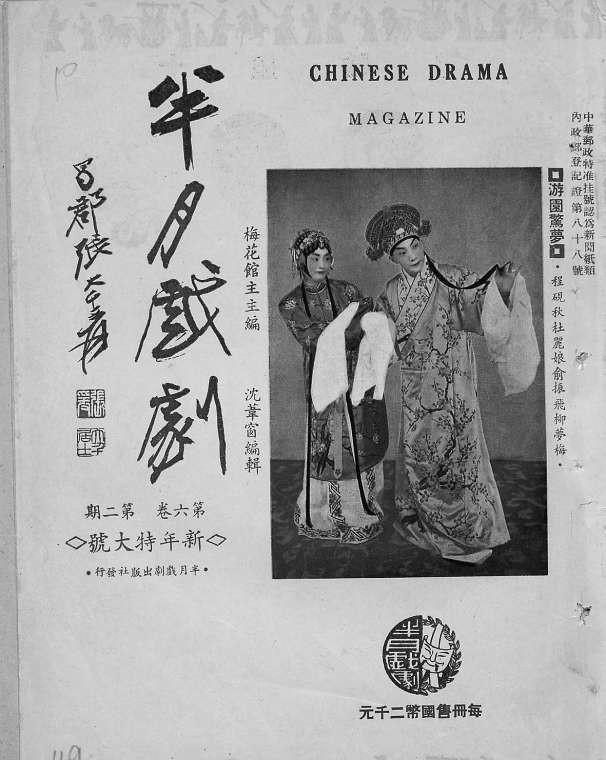

北京市檔案館館藏檔案《半月戲劇》雜志中的演出照片,再現了當年北派平劇名角南下演出的場景。

1947年1月15日發行的《半月戲劇》刊登程硯秋《遊園驚夢》劇照

梅蘭芳題詞“納于軌物”

北京市檔案館館藏檔案中,有3期民國時期的《半月戲劇》雜志。《半月戲劇》是一份專業的戲劇雜志,該雜志雖然誕生在上海,但在全國的影響都非常大。因為這家雜志的撰稿人裡,有大名鼎鼎的平劇表演藝術家梅蘭芳、俞振飛,以及劇作家田漢等。這份雜志留存了南北名角的演出影像,對研究民國時期平劇發展曆史有參考意義,雜志刊載的各種廣告,也對研究當時的社會民俗提供了資料。

1937年4月,《半月戲劇》雜志在上海創刊,主編為鄭子褒(戲曲劇評家,别号梅花館主)。首發銷量為2.8萬冊,在當時屬于暢銷了。開局雖好,但由于戰争等原因,《半月戲劇》曾三次休刊。1946年11月1日,在《半月戲劇》第三次複刊号上,刊登了梅蘭芳題寫的書法:納于軌物。軌物,是規範的意思。納于軌物表達的是梅蘭芳對雜志終于走入正軌的喜悅心情。

梅蘭芳除了平劇表演,還擅長書法和繪畫。藝術是相通的,他的書法和繪畫作品清麗秀雅,神形兼備。他愛花,喜歡種花,尤其是牽牛花。《半月戲劇》創刊号刊登了梅蘭芳的《花雜談》一文,談到他從22歲左右開始種花,最愛牽牛花。他曾出訪日本,發現牽牛花有百餘種,于是引入家中試種成功。他出訪歐洲,發現國外的園丁将五色草種成西文,他特别欣賞,回國後也在自家院子試種,将五色草種成英文歡喜兩個字。愛花的梅蘭芳,也喜歡繪畫。他有許多繪畫老師,個個滿腹經綸。比如康有為的弟子羅瘿公,曾編纂有曆史筆記《庚子國變記》;《紅樹雙猿圖》的畫家王夢白;有“京師四大家”之稱的陳師曾、齊白石、淩文淵和陳半丁。

梅蘭芳還專門拜齊白石為師學習繪畫,師生交往成為佳話。

齊白石(資料照片)

齊白石在回憶錄中記述了1920年秋天,梅蘭芳在前門外北蘆草園的“綴玉軒”書房中接待他的場景:“梅蘭芳家裡種了不少花木,光是牽牛花就有百來種樣式……他唱了一段貴妃醉酒,非常動聽。同時在座的,還有兩人:一是教他畫梅花的汪霭士,跟我也是熟人;一是福建人李釋堪,是教他作詩詞的,釋堪從此也成了我的朋友。”

1924年,梅蘭芳正式拜師齊白石,隻要有空閑,他就會按時到齊白石家裡學畫。有一次他們一同被邀請赴宴,齊白石不慎将請帖弄丢了。身穿舊布袍的齊白石受到門房的盤問,在門外非常尴尬。梅蘭芳看見後,趕緊出門迎接老師,并親自攙扶着他走上前排,向大家介紹說:“這是名畫家齊白石,也是我的老師。”

梅蘭芳

齊白石送梅蘭芳一幅《雪中送炭圖》,并配詩一首,詩雲:

曾見先朝享太平,

布衣蔬食動公卿。

而今淪落長安市,

幸有梅郎識姓名。

梅蘭芳收到畫後,也非常激動,回詩一首:

師傳畫藝情誼深,

學生怎能忘師恩。

世态炎涼雖如此,

吾敬我師是本分。

程硯秋排演抗戰新戲

九一八事變後,日寇步步緊逼。國難當頭,程硯秋面對祖國大好山河遭到侵略的慘狀,痛在眼裡,急在心裡。為了激發全民族的抗戰激情,盡到一名藝人的社會責任,程硯秋根據昆曲《鐵冠圖》改編并排演了抗戰新戲《費宮人》。《費宮人》這出戲分為“撞鐘”、“焚宮”、“守門”、“殺監”、“刺虎”、“祭墳”等戲場,表現了宮女在國破君亡時,不惜生命,報仇雪恥。

根據昆曲《鐵冠圖》改編的平劇《費宮人·刺虎》,原載于《明史·列傳·後妃傳》。明朝末年,宮女費貞娥年方十六,為公主的貼身侍女。李自成攻陷北京城後,崇祯皇帝在破城之日,吊死在紫禁城的煤山,宮女費貞娥決心報仇。李自成将她賞賜給自己的手下大将——“一隻虎”李過,讓其與李過成親。成親之夜,費貞娥假意殷勤勸酒,将李過灌醉,用刀将李過刺死後自刎而死,以死殉國。此劇的演出,表達了在國破家亡的背景下,程硯秋先生絕不妥協的愛國情懷。

《半月戲劇》刊登的《費官人·刺虎》劇照

據史料記載,程硯秋的表演非常精彩,極具特色。除了平劇昆曲兩下鍋(平劇與其他劇種同台演出),“刺虎”一場,本來昆曲的唱腔和表演就非常精彩,很有特色,程先生為了突出一些劇情,另辟蹊徑,一改昆曲節奏慢的常态,将最後結尾一段的昆曲曲牌改成節奏和情緒都非常激烈的“西皮快闆”,憤慨激昂,效果特别強烈。程先生這麼一改,這段的感覺就大變樣了,這樣演唱比用昆腔更能表現人物此時此刻恨、怨、仇、懼的那種情境以及人物情感。

在最後一場戲“祭墳”中,程硯秋飾演的費貞娥全身素缟,去煤山崇祯帝的自缢處祭奠,抒發亡君之悲和亡國之痛,令人痛斷肝腸。畫報照片中的背景為紫禁城,巍峨雄偉,非常有氣勢。俞振飛扮演崇祯帝,侯喜瑞飾演李闖王,吳富琴飾演公主,鐘喜久扮演“一隻虎”李過,畫報特别說明飾演“一隻虎”者,為老伶工鐘喜久,與侯喜瑞為同科弟子,據平劇史料,喜字科學員中,富連成科班的鐘喜久,是富連成喜字科淨角,比侯喜瑞早一年入科,身量高,嗓子好,唱淨為祖師爺賞飯吃,在班裡藝壓衆人。俞振飛在此劇中戴髯口,以昆曲官生,飾演崇祯皇帝,将一位窮途末路的亡國之君演繹得真實感人、入木三分。

據《程硯秋史事長編》,此劇于1937年4月9日、10日首演于上海黃金大戲院,1937年6月4日、5日在北京首演于新新大戲院;1938年11月26日再演于上海黃金大戲院,場場爆滿。

梅程在滬共同義演

上世紀三四十年代,上海的中國大戲院與文明大舞台、天蟾舞台、共舞台一起并稱為上海四大平劇舞台,作為南北平劇名家都青睐的平劇舞台之一,北派平劇名伶梅蘭芳、程硯秋、馬連良等人都曾在此獻藝。

據《梅蘭芳傳略年譜》記載,1932年,梅蘭芳從北京遷居上海。1933年初,梅蘭芳在上海天蟾舞台首次上演了創編的新戲《抗金兵》。故事發生在北宋末年,金人南侵,直抵長江北岸。潤州守将韓世忠和夫人梁紅玉共同謀劃抗金,梁紅玉親自調兵遣将,并命兩個兒子一起奮勇上陣殺敵。她和韓世忠巡視各營,鼓勵士氣。次日,雙方在金山江面大戰,梁紅玉擂鼓助戰,又親率女兵接戰。韓世忠率二子身先士卒,沖鋒陷陣。金兀術在各路大軍齊攻之下,被詐作向導的宋兵王達引到黃天蕩,韓世忠夫婦領兵水陸并進,将金兵圍困絕地,遂獲大捷。

1936年2月26日,梅蘭芳在上海天蟾舞台上演了創編新戲《生死恨》。這部戲後來被拍攝成電影,是中國拍攝的第一部彩色戲曲片。1938年年初,梅蘭芳攜家眷和劇團演職員再次赴香港演出後,全家留居香港。在抗戰時期,梅蘭芳蓄須明志,拒絕為日本人演戲,表達自己的愛國之情。《半月戲劇》文章中談到抗戰時期,梅蘭芳、尚小雲、孟小冬等名伶,為保持愛國節操,閉門謝客,不參加商業演出,從不為日本人演出,也更不會出現在上海的平劇舞台上。直到抗戰勝利後的1945年10月,梅蘭芳才重新登台,在上海美琪大戲院與俞振飛合作演出了昆曲《斷橋》、《遊園驚夢》等劇目。

《半月戲劇》刊登的《遊園驚夢》劇照

1947年1月15日,《半月戲劇》雜志刊登廣告,由梅蘭芳領銜梅劇團,與楊森寶、楊盛春、劉連榮、姜妙香、俞振飛等團員,每晚七時在中國大戲院演出。中國大戲院原名三星舞台,位于上海市黃浦區牛莊路704号,1930年初建成,原定于1月30日正月初一開業。但由于上海流氓大亨黃金榮的搗亂,稱舞台名為榮記舞台方能開業,經再三調解求情,更名為三星舞台。于是,中國大戲院隻能推遲開業。

自從中國大戲院邀請梅蘭芳劇團演出後,天蟾舞台以迅雷不及掩耳之勢,邀請程硯秋劇團來滬演出。中國大戲院的梅劇團陣容強大,老生有楊寶森、哈寶山、王少亭;小生俞振飛;武生楊盛春;旦角芙蓉草;武旦班小超;老旦何潤初(劉斌昆反串);淨有劉連榮、王泉奎、葉盛茂、楊榮樓;醜有蕭長華、劉斌崐、韓金奎。

天蟾舞台程硯秋的秋聲社陣容也非常整齊,老生有譚富英和王少樓、張春彥和李世霖;小生有葉盛蘭、儲金鵬;武生有高盛麟;旦有鐘連芳、吳富琴;武旦有閻世善;老旦有孫甫亭、何盛清;淨有袁世海、郭元汾,蘇連漢;醜有曹二庚、慈少泉、李四廣。雙方的陣容都很強大,讓喜愛梅劇也愛程劇的觀衆們過足了戲瘾。

《半月戲劇》雜志詳細記載抗戰勝利後,戲曲界進行了31場營業演出和義演。為慶祝抗戰勝利、建立抗戰蒙難救濟基金、援助在抗戰中殉國的烈士家屬、建立東北慈善經費,戲院聯合北平公會福利基金,邀請梅蘭芳劇團和程硯秋劇團共同在上海舉辦三次31場、共108天營業演出和義演。其中第一次在美琪劇院,進行為期10天的營業演出;第二次在南平劇院,演出為13天;第三次在皇後劇院,演出為25天;第四次在中國大戲院,演出為60天。梅劇團參加義演的演員有姜妙香、俞振飛等演員;程硯秋的秋生社演員有程硯秋、馬連良、趙榮琛、袁世海、李少春、葉盛蘭等演員,參加義演的共有40多人。

梅蘭芳在平劇《貴妃醉酒》中扮演楊貴妃(攝于20世紀50年代)

義務演出的地點有蘭心、美琪、天蟾、皇後、南京、中國大戲院和黃金戲院。演出的劇目有《刺虎》《遊園驚夢》《思凡》《斷橋》《奇雙會》《龍鳳呈祥》《宇宙峰》《汾河灣》《寶蓮燈》《四郎探母》《禦碑亭》《春秋配》《虹霓關》《王寶钏》《霸王别姬》《穆天王》《打漁殺家》《四五花洞》《女起解》《法門寺》《貴妃醉酒》等30個劇目。熟悉平劇的觀衆都知道,大部分劇目至今仍在演出。了解《四五花洞》的觀衆并不多,這出戲是一出神怪劇,取自《水浒傳》中的兩個人物潘金蓮和武大郎。武大郎的炊餅生意不好做,與潘金蓮發生口角後,離家出走投奔兄弟武松,半途遇到五毒精幻化成的潘金蓮。後來驚動了官府,包拯也難辨真假,于是請來張天師,方降伏衆妖怪。後來四對人演出兩真兩假,就稱為《四五花洞》,八對演出稱為《八五花洞》。

南北名角合演《四郎探母》

“吉祥戲”也稱為“吉慶戲”,是平劇界和票界逢年過節、喜慶堂會、社團成立和同仁歡聚時,經常獻演的一類吉利、歡快和熱鬧的劇目。“吉祥戲”寓意喜慶和祥瑞,多取那些角色衆多,内容歡快、熱鬧的群戲。名角“挑班”,也常選取拿手、寓意良好的熱鬧戲文,作為自己的“吉慶戲”。平劇界的吉祥戲有《龍鳳呈祥》《定軍山》《英雄會》《百壽圖》《鎖麟囊》《紅鸾禧》《四郎探母》等。其中《四郎探母》和《龍鳳呈祥》劇中行當齊全,集老生、花臉、青衣、小生、老旦與醜角于一台,唱、念、做、打非常精彩。場面宏大,情節生動。唱的、聽的、看的都過瘾,時至今日久演不衰。

1946年11月1日,《半月戲劇》封面為平劇《四郎探母》,由梅蘭芳出演鐵鏡公主,王琴生飾演楊延輝。這個故事有真實的背景,宋太宗北伐遼國,意圖收複燕雲十六州。但是由于種種原因,宋軍先勝後敗,損兵折将。

“四郎探母”就是在這一真實的背景下,以楊家将中楊業、楊延昭、楊文廣三個真實的曆史人物為原型,虛構的故事。楊業的第四個兒子楊延輝在金沙灘一戰中被擒,改名木易,與鐵鏡公主成婚,做了遼國驸馬。十五年後,遼宋又戰。佘太君奉旨親自出征,與楊延昭率大軍至雁門關下,與遼軍對壘。楊四郎思母心切,卻苦于無法過關。其妻鐵鏡公主得知實情,設計巧取令箭,助夫成功過關至宋營探母。楊四郎遵守承諾,連夜趕回遼邦,仍被遼蕭太後發覺,蕭太後大怒,欲斬四郎,經鐵鏡公主苦苦求情,才将四郎赦免,一家人和好如初。《四郎探母》作為經典劇目,梅蘭芳與許多平劇名伶合作演出過。

《四郎探母》劇目流傳下來的錄音有1947年版南北名伶在上海中國大劇院合演的實況錄音。1947年9月12日,南北平劇名伶在上海中國大戲院演出《四郎探母》。從現存的實況錄音中可知,演出名家有梅蘭芳、周信芳、馬連良、譚富英、李少春、芙蓉草、姜妙香、馬福祿、高玉倩等,各派名家粉墨登場,為戲迷演繹經典名劇。衆名家各具特色,奉獻出一台韻味十足的經典劇目,成為平劇保留劇目之一。

前門倆劇院打擂台

1945年8月15日日寇投降後,北京與上海的戲劇舞台一樣,平劇名伶競相表演劇目。最有票房号召力的是平劇界的名角,他們為劇院賺來票房收入,是因為戲迷們花錢聽的是名角的戲,這樣才解渴過瘾。梅蘭芳劇團的大戲《四郎探母》,讓戲迷們聽得直呼過瘾,而《賣馬》《碰碑》《定軍山》《戰太平》《珠簾寨》等劇目,一般戲迷看了覺得不解渴。戲院倘若票價低廉,猶有可說,如無角兒照樣想掙大包銀,想賺錢的劇院想撈一票,結果是全都失敗,因為出大錢,看小戲,是任何人都不願意的事兒。

在《半月戲劇》第六卷第二期,就刊登了著名的戲劇理論家、教育家徐慕雲的文章《須生的頭牌靠不住了》。這篇文章講述的是北京前門外兩個戲院中平劇名伶打擂台的故事。徐慕雲,江蘇徐州市人,曾創辦上海戲劇學校和中華戲劇學校。他廣交梅蘭芳、言菊朋等為藝友,還向程硯秋、焦菊隐學習辦學經驗。他先後出版《梨園影事》和《故都宮閣梨園秘史》姊妹篇,講述從清代至民國戲曲演員的故事。

前門外有兩個劇院,相距不遠,一個叫開明,一個叫新明。開明的主角是梅蘭芳和王鳳卿,新明則有餘叔岩和楊小樓、白牡丹(即荀慧生)、陳德霖、王長林、錢金福等。新明的陣容如此強大,但在當時僅僅和開明打了個平手。

民國時代的前門外,細數應不止12條胡同,亦不止36家戲樓。首先,肉市街路東有廣和查樓,大栅欄西口有廣德樓,東口有慶樂園,中間有三慶園,和大栅欄正對的鮮魚口有天樂園,和大栅欄丁字形相切的糧食店街有中和園,一拐彎的門框胡同有同樂茶園,再加上珠市口柳樹井街的第一舞台,路南的開明戲院,西口的新明戲院,煤市街的文明茶園,前門外西河沿的正乙祠,一路算下來,簡直密密麻麻,數不勝數。名角荟萃,使觀衆大過戲瘾。

梅尚程荀四大名旦,當年競排本戲(演出一個完整的故事),計時至少在六刻(90分鐘)與八刻(120分鐘)之間,凡是出錢看戲的人都不覺得冤枉。是以許多年來全是旦行懸挂頭牌。後來,馬連良等名家排本戲,而以《哭秦瓊》《胭粉計》《借東風》《春秋筆》以及全本《黑驢告狀》等,慶奎《贈绨袍》複由郝壽臣搭配合演,尤覺相得益彰。這樣總算給老生行當争了一口氣。抗戰前後,南方的麒麟童表演《明末遺恨》和《追韓信》,博得好評。抗戰期間,四大名旦中梅蘭芳退出舞台,蓄須明志。尚小雲專辦科班,培養後備人才,這兩人退隐,平劇演出市場受到很大影響。直到抗戰後複出,觀衆才見到久别重逢的名角身影。