◎戶力平

匾額集簡約之文字,深厚之内涵,精湛之書法,悅目之漆飾于一體,高懸于門首,與古典建築相得益彰,盡顯莊重之美。綜觀北京園林、廟宇等建築景觀之匾額,多出自達官顯貴及文人墨客之手。

慈禧(1835年-1908年),即孝欽顯皇後,葉赫那拉氏,是中國近代史上顯赫一時、影響至深的重要政治人物。據《清宮紀事》記載:清光緒十五年(1889年),光緒皇帝大婚之後,慈禧宣布“撤簾歸政”,已為“訓政”,但朝政大權仍掌控在她手中。而“訓政”之餘,她多怡情于翰墨,學繪花卉,學作擘窠大字,以求内心之安慰。據不完全統計,僅在大覺寺、卧佛寺、妙峰山、大王廟等園林、廟宇中就有慈禧題寫的匾額多幅,且有趣聞與掌故。

為西山大覺寺題寫過十二塊匾額

大覺寺,又稱“西山大覺寺”“大覺禅寺”,俗稱“清水院”,位于海澱區陽台山麓,始建于遼鹹雍四年(1068年),金代已為皇家行宮,後改稱“靈泉寺”。明宣德三年(1428年)重建後又改名為“大覺寺”。

該寺坐西朝東,殿宇依山而建,自東向西由天王殿、大雄寶殿、無量壽佛殿、大悲壇等四進院落組成。此外還有四宜堂、憩雲軒、領要亭、龍王堂等建築。寺内供奉的像造型優美,形象生動。而曆史上還藏有數十幅匾額,其中不少是禦題,慈禧太後曾為大覺寺題寫了匾額多幅。

據民國時奉寬所著《妙峰山瑣記》載:“大覺寺在徐各莊村西,山麓東向……各殿有慈禧皇太後禦書‘真如正覺’‘發雲自在’‘靈鑒七寶’‘祥雲普度’‘香雲法雨’‘多羅秘藏’‘象教宏宣’‘法善吉祥’‘法衛香台’諸額,又禦書聯曰:‘三明廣路靈機辟,八解遙源妙谛窺’。又聯‘金繩路啟三千界,寶蓋香飛十二城’。皆黃缣墨書,钤用禦寶。”

将以上記載和大覺寺現存匾額對照,可知寺内慈禧所題匾額應有12幅,目前隻有“象教宏宣”“法鏡常圓”“真如正覺”“妙悟三乘”“妙蓮世界”5幅。額為長方形,長3.18米,寬2.18米,黃絹質,黑寫,字大如鬥,字迹秀麗端莊。上钤“和平仁厚與天地同意”“慈禧皇太後禦筆之寶”“數點梅花天地心”三玺,三款印章并排钤于匾額字型上方。在京城衆多寺院中,慈禧為一座寺院題寫12幅匾額,絕無僅有。

慈禧所題匾額,頗有寓意。一塊懸于彌勒殿内,即“象教宏宣”,意為弘揚光大佛教的深刻精辟教義。四塊懸于大雄寶殿内,即“法鏡常圓”,意為融會貫通,知與識全面圓滿;“真如正覺”,“真如”是佛教用語,指永恒不變的真理,“正覺”指頓悟成佛;“妙悟三乘”,佛教把通往目的地之途喻為運轉的車輪,故稱“乘”,此額即三途俱通,以示佛祖的神明;“妙蓮世界”,意為佛國如蓮花一樣純潔,出污泥而不染。

這些匾額題于何時,有何淵源,未見史料的具體記載。有學者考證:慈禧太後崇信佛教,“垂簾聽政”之閑暇時,多參禅拜佛,并到大覺寺遊曆,遂應寺内僧人之邀,賜字為額。

民間盛傳,大太監安德海與大覺寺住持有莫逆之交。一次言談中,他将同治皇帝染痘瘟、久治不愈的事兒說了。住持告訴他寺内有個和尚叫惠誠,祖上三代行醫,還有祖傳的治愈天花秘方。安德海聞之,便把惠誠和尚召進宮裡。

惠誠為同治皇帝把脈後,又仔細檢視了他身上出的水痘,然後開出幾劑藥方。待太醫院将藥配置後,惠誠親自端進同治皇帝的寝宮,當着慈禧的面兒,親自嘗了一口那湯藥,随後給同治皇帝服下,接着又把另一個藥罐子打開,用棉簽蘸上藥水,輕輕地給同治皇帝擦拭。就這樣連續三天,惠誠守在床前,為他精心調治。半個月之後,同治皇帝的病情大有好轉。

慈禧感念大覺寺僧人治好兒子病症之功,欣然題寫了三塊匾額:“妙悟三乘”“法鏡常圓”“妙蓮世界”,然後令安德海帶着幾個太監送到大覺寺。老禅師一見這匾額為老佛爺所賜,連忙叩拜謝恩,随即将其懸挂在大雄寶殿裡。

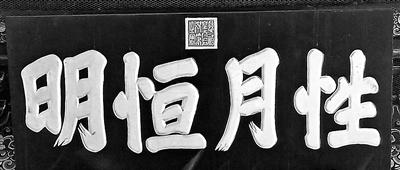

為香山卧佛寺題寫“性月恒明”

卧佛寺位于海澱區北壽安山麓,始建于唐貞觀年間(627—649年),清雍正十二年(1734年)重修後,賜名“十方普覺寺”,由于寺内供奉銅卧佛一尊,俗稱“卧佛寺”。雍正帝稱其為“入山第一勝境”“西山蘭若之冠”。

該寺坐北朝南,由三組并列院落組成,主要建築有琉璃牌坊、山門殿、天王殿、三世佛殿、卧佛殿和藏經樓等建築。樓後傍依山岡,由石級登上山頂,建有亭台,可俯覽全寺。其主殿(卧佛殿)門額前檐懸有“性月恒明”金匾,為慈禧所題。有史料記載,慈禧曾多次駕幸香山,或登高,或拈香。光緒十九年(1893年)四月,她駕幸靜宜園,并到十方普覺寺拈香,應寺中禅師之邀,為該寺題寫了“性月恒明”匾額,意為佛性如月亮,明亮光輝永照。

坊間盛傳,卧佛寺老方丈甚好芳墨,他見卧佛殿内已有高宗乾隆禦筆的“得大自在”之額,而其檐下卻無匾額,頗有遺憾,當得知老佛爺将禦駕禅院時,便想請她禦題。幾日之後,慈禧到卧佛寺拈香時,駐跸于西側的行宮院,因她信佛,老方丈為其備下齋飯。慈禧久在深宮吃慣了山珍海味,當吃到這齋飯時,頓覺清淡适口,隻是覺得少了點兒什麼。随行的大太監李蓮英便從懷裡掏出一瓶“蓮花白”酒,斟上一杯,遞到她眼前。原來慈禧有個習慣,要是菜肴可口,就要喝上幾盅,是以李蓮英伴駕時,便帶上幾瓶老佛爺愛喝的“蓮花白”。幾杯“蓮花白”喝下後,慈禧已有幾分醉意,老方丈随即命人拿來文房四寶,請她為寺院賜字。轉眼間,文房四寶備齊,借着酒勁兒,她揮筆寫下“性月恒明”四個字。老方丈如獲至寶,将慈禧的墨寶制成金匾,懸挂在卧佛殿的屋檐之下。

為妙峰山娘娘廟題寫過三塊匾額

妙峰山位于門頭溝區東北部,以金頂娘娘廟著名,供奉的是天仙聖母碧霞元君,俗稱“泰山娘娘”“泰山老奶奶”“泰山老母”。民間認為她能“庇佑衆生,靈應九州”“統攝嶽府神兵,照察人間善惡”,是道教中的女神,故多有信奉。廟踞金頂,建于明末,清至民國間,每年農曆四月初一至十五舉行盛大廟會,盛極一時。清代富察敦崇《燕京歲時記》稱:“每屆四月,自初一開廟,半月香火極盛。”“人煙輻辏,車馬喧阗,夜間燈火之繁,燦如列宿,以各路之人計之,共約有數十萬……香火之盛,實可甲于天下。”

娘娘廟(靈感宮)坐北朝南,正殿三間,正中供奉着雍容華貴的天仙聖母碧霞元君塑像,眼光、子孫、斑疹、送生四位娘娘兩旁配祀。殿内懸挂着慈禧太後書寫的“慈光普照”“功侔富媪”“泰雲垂陰”三塊匾額。

民間有傳,妙峰山娘娘很是靈驗,尤以送子娘娘和斑疹娘娘更為人們所特别供奉。清鹹豐十一年(1861年),慈禧唯一的兒子載淳繼位,即同治皇帝。因其年幼,故朝政由兩宮太後(慈安、慈禧)以“垂簾聽政”的方式親理。同治十二年(1873年),同治帝親政後,便染上天花(俗稱“痘瘟”),且久治不愈。情急之中,聽信大太監安德海之言,說妙峰山的娘娘極為靈驗,是以慈禧太後親自上妙峰山進香,為兒子祈求發痘平安。

傳說慈禧太後為了表示自己對碧霞元君娘娘的虔誠,從金頂妙峰山下的澗溝村下了轎子,步行上山。時有《清宮詞》記載此事:“彩旗八寶煥珠光,浴佛新開内道場。昨夜慈甯親诏下,妙高峰裡進頭香。”其中的“妙高峰”是妙峰山的古稱。“慈甯”指的是紫禁城裡的慈甯宮,是慈禧的寝宮,故以“慈甯”代指慈禧。“頭香”是指開廟之後燒的第一炷香,據說是最吉利。從詩中的詞句分析,慈禧太後上妙峰山進香之日是農曆的四月初八“浴佛節”這天。

慈禧上妙峰山進香不久,同治皇帝的痘疹漸愈,她認為這是妙峰山娘娘的保佑,為了感恩及還願,特寫了三塊匾額:“慈光普照”,即諸佛大慈之光明普照人間;“功侔富媪”,即功德與大自然相濟,蓄積寶藏,惠及衆生;“泰雲垂陰”,即安泰之祥雲如濃蔭,保佑衆生安甯與和美幸福。随即派人送到廟中,廟裡的僧人(自清康熙年間以後,妙峰山娘娘廟的曆代住持均由和尚擔任)将慈禧禦題的三塊匾額懸挂于娘娘廟,由此成為妙峰山的“鎮山之寶”。

慈禧上妙峰山進香一事,史書無載,但從一些碑文和其他的文字材料中,可以得到證明。

據金勳在《妙峰山志》中記載,光緒二十五年(1899年)四月,慈禧又一次到妙峰山進香。因廟内住持之請,故為娘娘殿禦題了三塊匾額。

因妙峰山距京城較遠,慈禧不便再到妙峰山進香,是以每年派欽差到娘娘廟“代理”燒“頭香”。有時也“委托”廟裡的僧人代其燒“頭香”。所燒的香是四月初一開廟提前一天由太監從皇宮裡送來的,并用黃绫子包裹着,裝在一個明黃色的錦盒裡,以示皇家的“專用品”。隻有這“頭香”燒過之後,才能開廟。

為永定河大王廟題寫“永佑安瀾”

大王廟又名“金堤永固廟”,坐落于豐台區北天堂村西南永定河左堤外坡下,是永定河北京段唯一的一座治水廟,距今已有116年曆史。永定河沿岸寺廟很多,在幾百年的歲月中,僅剩這一座治水紀念廟,設有山門殿、前殿、後殿三座,東西配殿、東西庑殿和東西耳房。前殿内有光緒禦題“金堤永固”,後殿為慈禧太後題寫的“永佑安瀾”之額。

清光緒十六年(1890年)汛期永定河大堤決口,不僅大興、良鄉、涿州等數十個州縣頓成澤國,洪水甚至淹至京城廣安門一帶。為此清政府撥款30萬兩白銀,責成直隸總督李鴻章組織封堵永定河大堤決口,最終于當年九月封堵決口合龍成功。次年(1891年)參與治水的官員為紀念封堵搶險成功,利用工程餘款餘料在永定河東側建造了一座治水功德廟,實為駐紮防洪人員與祈求平安合二為一的建築。其正殿為大王殿,供奉的是武将打扮的大王。相傳當年因為有這位大王的保佑才使得被大水沖毀的大壩合龍,故此供奉,而配殿供奉的是文昌、關帝二神。因該廟主供大王,俗稱“大王廟”。

李鴻章覺得“大王廟”之名不夠雅觀,是以奏請光緒皇帝賜名。随即光緒皇帝取河堤如金城湯池般永遠堅固之意,賜名“金堤永固廟”,并禦題了“金堤永固”四個大字。次日他到西苑(今中南海)儀銮殿向慈禧請安時,請皇太後給“金堤永固廟”賜額。三日後慈禧太後題寫了“永佑安瀾”之額,即永遠保佑永定河水流平靜、沒有水患,寓意天下太平、國泰民安。

兩個月後,光緒禦題的“金堤永固”和慈禧太後所賜“永佑安瀾”之額被高懸于“大王廟”,由此“大王廟”也被稱為“金堤永固廟”。

書法的真實水準究竟如何?

慈禧太後書法的真實水準究竟如何?各家另有評說,觀點不一,或褒或貶。

有研究者認為,慈禧的書法基礎并不太好,但她天資聰穎,勤奮好學,經過一段時間的練習摸索,掌握了書法的基本功,具有駕馭筆法、墨法、章法技巧的綜合能力,雖然與曆史上的那些書法大家相比差距甚遠,但也達到一定水準。尤其是在書法名家入宮指導後,其書法水準大有長進,字的間架結構合理,筆墨飽滿。

清末民初徐珂所編《清稗類鈔》稱:“孝欽(慈禧)喜作大字,用丈餘庫臘箋,書龍虎松鶴等字,歲多至數百幅。宮中及西苑頤和園,均喜以大圓寶鏡四字為匾額。”

曾在慈禧太後身邊當差的太監信修明(又名信連甲)回憶說:“老佛爺寫起字來很投入,特别喜歡寫六尺甚至是八尺的大字,每年都要寫上很多,并賞賜給大臣們。皇太後寝宮裡最多的書卷是曆代法帖,除了唐宋時顔真卿、柳公權、歐陽詢、黃庭堅、蘇轼的外,還有當朝名家保鐵、劉墉、翁方綱的文章,皇太後時常臨摹,很是下了些功夫,是以字寫得漂亮。有時高興了,還把剛剛寫好的大字賜給奴才們。”

另有學者認為,仔細觀賞慈禧所題匾額,從字的風格看,雖然工整卻有些呆闆,筆力也顯纖弱,缺少變化,可能是用筆畏縮遲疑,功力還不夠。北京故宮博物院藏有一幅慈禧于光緒三十年(1904年)用朱砂墨書寫的《般若波羅蜜多心經》,由此可窺慈禧親書的真實面目。此經文字結構呆滞松散,筆力孱弱稚嫩,毫無生氣,屬于初學墨書的水準。

還有研究者認為,慈禧實際上本無藝術才華,其書畫多由人代筆,钤上慈禧專用的印章即成了慈禧本人的作品。嚴格地說,将慈禧的書畫稱為慈禧款的書畫更準确。如頤和園玉瀾堂内所懸“複殿留景”之匾,據傳為慈禧所題,但從書法上看,這四字寫得沉實端方,卻又筆勢飛動,筋骨内藏,絕非為慈禧親筆,實為他人代筆。其代筆者疑為清末女書畫家缪嘉蕙或阮玉芬。

此說得到一些學者的反駁,認為缪嘉蕙、阮玉芬以花鳥工筆畫為佳,以小楷見長,其運筆圓潤、娟秀、纖細、挺拔,未見其厚重、蒼勁、龐然、大氣之作,而“複殿留景”四個字遒勁、渾厚,與缪氏、阮氏的書法藝術迥然不同,由此推斷“複殿留景”之匾額非代筆者所題。

從慈禧匾額所蓋印章來看,也可以證明這些匾額為慈禧所書。清代帝後用印有一套嚴格的規制,如果是禦題匾額,禦玺要蓋在匾的上方中間,即額頭位置,稱做“額章”。也隻有皇帝、皇後親筆題寫的匾額,才能蓋上“禦筆之寶”之玉玺。“禦筆之寶”是禦書钤用諸玺之一,此玺主要钤蓋在禦筆書法上,也就是說隻有慈禧親筆禦題的匾額,才能蓋有“慈禧太後禦筆之寶”。

慈禧禦筆匾額上除了“慈禧太後禦筆之寶”額章外,一般還蓋有“數點梅花天地心”和“和平仁厚與天地同意”,即兩玺相配,三方一組,并排而用。如果不是慈禧所題,誰敢擅自蓋上這三方禦用額章呢?

供圖/戶力平