秦亞青:新冠肺炎疫情與全球安全文化的退化

作者:秦亞青,外交學院前院長,山東大學講席教授

來源:《國際安全研究》2021年第1期;瀛寰治略

微信平台編輯:周悅

内容提要:安全文化是一個社群就怎樣界定安全和安全威脅、怎樣保障和實作安全所達成的主體間了解和共同知識。冷戰之後,全球化推動了一個全球社會的初步形成,因之也催生了一種以開放安全、共同安全與合作安全為基本内容的合作型全球安全文化的雛形。但是由于全球治理失靈,不斷出現且日益積累的全球性威脅得不到有效應對,民粹現實主義強勢興起,合作型全球安全文化屢遭重創,開始向以封閉安全、孤立安全、零和安全的沖突型安全文化轉變,明顯降低了國際安全合作的幾率。抗擊新冠肺炎疫情中的全球公共安全合作的失敗就是一個明顯的例證。雖然人類向共同體進化的曆史大趨勢不可阻擋,但在一段時間内,合作型全球安全文化與沖突型全球安全文化的激烈競争将會是國際關系的新常态。

關鍵詞:全球安全文化;開放安全;共同安全;合作安全;新集體安全觀

新冠肺炎疫情的蔓延是全球公共衛生安全領域的重大威脅,本應成為國際合作的絕佳平台,但事實上疫情不僅沒有成為合作機遇,反而成為競争的角鬥場。為什麼會出現這樣的場景?為什麼最需要和最可能進行安全合作的情勢卻導緻了高度不合作的現實?相關因素很多,但三十多年全球化過程中初步形成的合作型全球安全文化遭遇了嚴重的危機,出現了明顯退化,這是國際安全合作失敗的一個重要原因。

本文試圖從安全文化的視角解釋安全合作問題。前提假定是文化影響行為,基本假設是,安全文化是促成國際安全合作或是導緻其失敗的重要背景性因素。在一個合作型全球安全文化中,國際社會成員的安全行為會呈現以合作為主導的行為取向;而在一個沖突型安全文化中,無論安全威脅的消除多麼需要合作,國際社會成員更易于呈現以不合作為主導的行為取向。全球化孕育了一個全球社會,也孕化了一種合作型全球安全文化的雛形,但兩者都是十分脆弱的。終于,新冠肺炎疫情成為一個重要的轉折點,明确地表現出這一安全文化雛形的裂解與轉變。這不僅僅是疫情所導緻的短期現象,而且可能成為國際關系的新常态,使得我們正在和将要面對的世界與過去幾十年呈現迥然不同的形态。

1 文化與安全文化

冷戰之後,文化作為國際關系的重要因素,再度成為學術研究的重要議程。從文化視角思考國際關系形态和國家行為也再次受到持續的關注。安全文化是一種文化,具有文化的一般屬性,讨論安全文化有必要首先梳理文化的一般性定義。

(一)文化

文化是一個社群的共同知識,是一個社群成員對生活的總體态度,是他們在宏觀層面表現出來的思維方式和行為方式。文化塑造了社群成員的身份認同,反映了社群成員的世界觀、行為規範和行為準則,關系到社群成員怎樣觀察、怎樣生活、怎樣與他者和外在世界的接觸交往。簡言之,文化就是社群性共識。

聯合國教科文組織對文化的定義可能是最全面的,包含社會或是群體一整套獨特的精神、物質、智識和情感等因素,包含生活方式、共存方式、價值體系、傳統和信念等内容。這與梁漱溟“文化是吾人生活所依靠之一切”的觀點頗有相似之處。在學術界,文化定義更多地強調非物質因素和知識内容。譬如,餘英時将文化界定為“一個民族的生活方式,主要是精神生活方面的事”;許倬雲指出文化的三個要素:一是思維方式,二是處理人與人關系的形态,三是對自然環境的态度。江憶恩(Alastair Iain Johnston)歸納了衆多文化研究者對于此概念的定義:例如,埃德蒙·格蘭(Edmund Glenn)及其同僚将文化界定為,“一個社會存在的整體性知識”;阿隆·維爾達夫斯基(AaronWildavsky)将文化稱為使社群成員認知世界的符碼,包括道理、範式、綱領等,這些簡約的符碼系統可以适用于大千世界的無限情景;克利福德·格爾茨(Clifford Geertz)從人類文化學的視角指出,文化是一種“經過傳承而形成的認知系統,以符号的形式呈現出來,通過這一認知系統,人們就關于生活态度的知識進行交流溝通、使之具有長久生命并得以發展。”琳達·斯默希奇(LindaSmircich)和塞缪爾·巴恩斯(Samuel Barnes)則把文化定義為無意識的、隐匿的标準行動程式、準則,以及使人們不假思索就可以采取行動的那些日常慣習,大部分人在大部分時間裡都會遵照這些程式、規則、慣習行事,但又很難予以精準的言明。

國際關系學者對文化的定義與國際社會和作為國際社會主要成員的國家關聯度更高。亞曆山大·溫特(Alexander Wendt)從社會性視角,将文化界定為國際體系層面的共同知識和集體知識。具有共同知識意味着一個社群的成員對彼此的信念、偏好、思維和行為方式等都是了解的,也就是所謂的“主體間了解”。集體知識則是指一個群體具有的知識結構,這種知識結構經過時間的積累,生成社群成員在宏觀層面的認知和行為模式。彼得·卡贊斯坦(Peter J. Katzenstein)認為,文化是一種判斷體系和認同體系,建構社群成員身份并影響他們的行為。江憶恩則更多地從機關層面界定文化,将文化視為共同的決策規則、标準的行為程式、慣常的決策方式。此外,文化不像國際體系的物質性權力結構那樣基本呈靜态形式,文化是習得的、進化的、動态的。

無論是一般意義的文化定義,還是國際關系學界對文化的讨論,都強調了文化對社群成員行為的影響。馬克斯·韋伯(Max Weber)說過,我們都是“文化人”(cultural being),所強調的就是文化對于人的影響。從某種意義上講,文化塑造了人,也因之影響了人的行為。文化無疑是人在實踐中并通過實踐活動建構的,但是,文化一經形成,就成為重要的使能性因素。文化雖然不會以線性方式成為個體某種行為或國家某個政策的直接原因,但卻會以統攝性語境的能力、以共有知識的形式,使一個社群成員的行為成為可能或是不可能。是以,文化更多地表現為一種潛移默化、細潤無聲的孕化作用,一種在實踐中獲得而又影響實踐的文化力。

約翰·塞爾(John Searle)的“背景”或曰“背景知識”的概念貼切地反映了文化的這種影響作用。塞爾将背景知識定義為,“使有意圖功能成為可能的一組非意圖或前意圖能力。”人的有意圖功能本身不包括這類無意圖或前意圖能力,但如若沒有後者,前者則根本不可能發生。語言學的語境是一個例子。語境确定了一個詞的準确意義,沒有語境,這個詞也就沒有确定意義。有了背景知識,人們才能對某種存在的事物加以了解,才能對某種外在的事實作出诠釋,才能在某種情景下具有采取何種行動的取向。比如,“外交共同體”是一個由不同國家外交人員組成的國際社群,遵循的是國際通行的外交文化;國際紅十字會則是在救助生命的人道主義文化意識上建立的跨國社群。

據此,文化是在實踐中産生并經過實踐而形成的意義體系。文化内化于社群成員的思想深處,對他們的思維和行為方式産生了難以明見、難以明言、但卻是實實在在的影響。這與皮埃爾·布爾迪厄(Pierre Bourdieu)的“慣習”,安東尼·吉登斯(Anthony Giddens)的“實踐意識知識”,米歇爾·福柯(Michel Foucault)的認知、思想系統或是曆史性先驗假設,都具有相似的意義。文化是社群的共同背景知識,并使社群成員在宏觀層面上表現出相似的思維和行為方式。日常生活中所說的家風、校風、企業文化都屬于這一範疇。

(二)安全文化

安全是一個生命體的基本需求,首先指生命體的生存不受威脅,也指生命體的生長和發展不受威脅。文化是一個社群成員的共同知識,是他們在宏觀層面上對客觀世界和世界事物的主體間認知,據此,安全文化就是一個社群對安全的共同知識和相似認知。巴裡·布贊(Barry Buzan)和奧利·維夫指出,安全是基于對威脅的認知與判定而産生的一種“政治選擇”和“社會建構”,安全威脅是一種主體間的社會認同建構。所謂主體間社會認同,所表達的就是安全文化的意義。安全文化是指一個社群成員對于什麼是安全和安全威脅、怎樣獲得和保障安全的共同知識。同理,在國際社會中,安全文化指的是作為主要成員的國家在安全威脅和安全保障方面的共識。

從安全文化的角度看,國家的安全利益不是固有的,而是國家在與其他國家、與國際社會的互動中得以界定的,是國家在文化因素的影響之下作出的判斷。據此,我們可以得出三個基本假定。其一,安全是一個社會概念,所表述的是一種自我與他者的關系,關涉自我對生存和發展的認知以及他者在這種認知中的角色;其二,在一個社群中,存在某種整體性安全文化,指的是這個特定社群成員對自我安全、安全威脅和安全擷取方式的共識;其三,安全文化是在社群成員的互動實踐中産生的,并且以共同知識的方式影響社群成員在安全方面的思維和行為方式。

安全文化有不同的類型。我們可從兩個次元區分安全文化的兩種理想類型——大同文化和叢林文化。如果社群成員共同認為,安全從根本上是零和博弈,安全隻能用暴力手段才可以獲得和維護,那麼這就是一種叢林文化。如果社群成員的共同知識是:安全從根本上不是零和博弈,安全可以通過合作的手段獲得和維護,那麼這就是一種大同文化。叢林安全文化境域中社群成員的行為趨于沖突,而大同安全文化境域中社群成員的行為趨于合作。

從安全視角來看,溫特提出的三種國際體系文化實際上是三種不同類型的安全文化。霍布斯文化是叢林文化,是強現實主義的理論依據,是物競天擇、适者生存的零和競技場,是“一切人對抗一切人的鬥争”,其核心共識就是“你死我活”“強權即公理”。強強必争、國強必霸也就成為叢林文化的行為表征。洛克文化是競争與合作并存的文化,在安全共識上摒棄了“一切人對抗一切人的鬥争”意識,并以“生存也允許生存”取而代之,現代國際關系中的主權原則既是洛克文化的基本特征,也是國際關系實踐的行為規範。康德文化則接近大同文化,以友誼與合作為基本規範,在友誼與合作的文化中,安全已經不是問題,持久和平真正得以實作。比如,“安全共同體”就是康德文化的具體表現。在一個安全共同體中并非沒有沖突,但成員具有以非暴力方式解決沖突的共同背景知識或曰合作型安全文化。

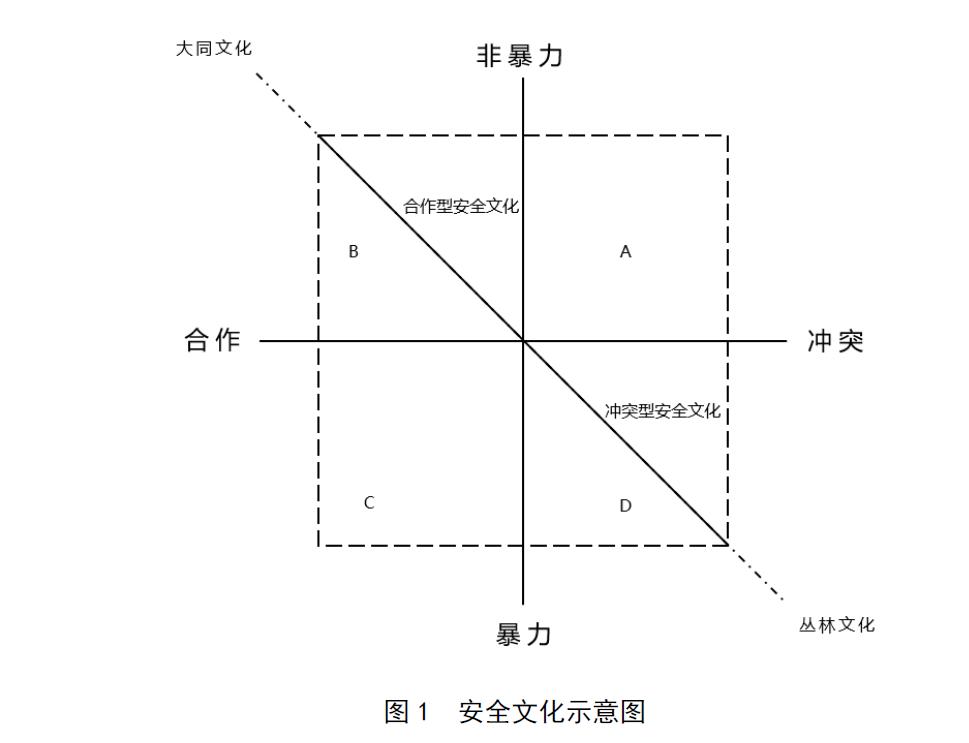

在此,我們通過這兩個次元,即大同文化—叢林文化的性質次元和暴力—非暴力的手段次元,将安全文化的性質和手段表現出來。根據安全文化的性質,大同文化是一種完全合作型安全文化,而叢林文化則是一種完全沖突型安全文化,它們分别代表安全文化的兩種極端形式;根據安全擷取和保障的方式,暴力和非暴力手段也代表兩種極端形式(見圖1)。

大同文化和叢林文化是兩種極端形态,表示完全合作或是完全沖突,屬于理想類型。在現實世界中,安全文化一般處于兩個極端之間。上圖虛線内B區和D區的部分表示現實世界中的安全文化形态。B區内表示以合作為主導的安全文化,但同時競争也是存在的。D區表示以競争為主導的安全文化,同時合作也是存在的。所謂的安全共同體是合作型文化的典型個案,處于B區,其合作遠遠大于競争,非暴力已經成為一種高度内化的規範。冷戰時期的安全文化則屬于沖突型安全文化,處于D區,其競争遠遠大于合作,并且随時可能達到戰争狀态,但其中也并非完全沒有合作。由于安全文化的可變易性,我們可以将安全文化視為沿着叢林文化—大同文化這條斜線變化的,并且,變化可以是雙向的。從人類發展的曆史來看,大的方向應該是自叢林文化向大同文化演進,否則人類作為一個物種,早就已經滅絕了。但在一定曆史時期内,逆方向變化不僅是可能的,而且在近現代國際關系史中發生過多次,比如兩次世界大戰期間。自叢林文化向大同文化、從沖突型向合作型發展是安全文化的進化,反之則是安全文化的退化。

2 全球化和全球安全文化

國際關系對于安全文化的研究由來已久,但是,全球安全文化始終沒有得到系統的考慮。由于國際關系學在很大程度上将國際關系的世界視為無政府體系,現實主義更是将其比作霍布斯叢林,國際安全往往被先入為主地認定為零和博弈,這樣的視角無法想象一個全球社會,自然也就不會探讨全球安全文化。英國學派認為全球社會是不可能形成的,是以忽視了“世界社會”的研究,更不用說全球安全文化了。自由主義和建構主義也認為合作性安全文化最多隻能在局部形成,比如歐盟。是以,全球安全文化概念或是被忽略,或是被等同于國際體系文化。但是在全球化過程中,出現了一些明顯的迹象,指向一個全球社會的浮現,與之相伴的則是一種合作型全球安全文化。

(一)安全威脅的重新界定

傳統意義上的國際安全專門指國家相對于其他國家的安全,國際安全話語的核心是在諸多國家共同生活的國際體系中,一個國家是否受到另外一個國家的侵略,進而喪失了自己的國家安全。從現實主義國際關系理論的基本原理來看,國家間威脅是國際安全威脅的根源和根本,構成威脅的是體系中的國家。國家之間安全威脅的最高形式是國家間戰争,20世紀爆發的兩次世界大戰都是這種威脅的典型表現。傳統安全威脅有着明确的敵人、清晰的意圖和具體的目标。第二次世界大戰尤其被作為國際安全災難的個案,德國對鄰國、對歐洲、對世界的安全威脅是這次世界大戰的根源。是以,聯合國成立最重要的原因是使世界不再遭受戰争的蹂躏,而發動戰争和制造威脅的正是國家。

冷戰結束之後,全球化大潮開始席卷世界。國際關系世界發生了很大的變化,國家實踐也表現出與以往明顯的差異。從1989年開始,由于全球化的發展,出現了經濟高度互相依存、資訊高度流通、人員高度流動的态勢。當然,在全球化迅速發展的同時,也出現了大量的全球性威脅,安全的形态和意義都發生了重要的變化。全球性安全威脅是另外一種性質的威脅,敵人、意圖、目标都難以尋找,但危害性完全可能超出任何傳統安全威脅。新冠肺炎病毒是一個典型案例,已經威脅到全球幾乎所有的國家和地區。關于疫情的資訊也同樣迅速傳播,實際恐懼和虛拟恐懼對人的身心産生了嚴重影響。雖然現實主義堅持認為國家間威脅仍然是國際體系中最根本、最嚴重的威脅,但國際社會對安全威脅的認知出現了不僅不同于冷戰時期、而且也不同于以往任何時候的新取向,安全威脅得到了重新界定。

一種新的共識在後冷戰時期逐漸形成:全球性威脅已經成為國際安全的重大威脅。21世紀初,時任聯合國秘書長的科菲·安南組織了一個“威脅、挑戰和改革問題進階别名人小組”,專門研究世界面臨的重大威脅和挑戰,并就此提出應對威脅的政策建議。該名人小組由世界上富有國際經驗的16名前政要組成,包括中國前副總理錢其琛,并得到了幾乎所有主要國家的支援和幫助。研究項目最終報告的标題是《一個更安全的世界:我們的共同責任》,其中對當今世界的安全威脅進行了以下的新定義:

……我們清楚地知道,我們現在以及在今後幾十年中,所面臨的最嚴重安全威脅已經遠遠超越了國家發動的侵略戰争。安全威脅擴充到以下領域:貧窮;傳染病和環境污染;國家内部的戰争和暴力;核武器、放射性武器、化學武器、生物武器的擴散和使用的可能;恐怖主義;有組織的跨國犯罪。

國家發動的侵略戰争雖然依舊是國際安全的重要威脅,但跨國威脅和全球性威脅被視為至少是同等嚴重、甚至是更為嚴重的安全威脅。一些學者将後冷戰的全球化時期視為“跨國威脅”的時代,将全球化時代的主要治理視為“無政府治理”,将人的安全視為根本性的安全。這樣一來,國際安全就具有了全球性的意義,不僅僅是一種國際體系意義上的安全,而且是全球性社會的安全。安全威脅的對象也超越了國家,成為包括國家和非國家在内的整個人類世界。這種對安全威脅的全球性界定為全球安全文化奠定了認知基礎。

(二)集體安全概念的外延擴充

由于安全威脅源發生了重要變化,集體安全的内容也随之發生了變化。聯合國集體安全的最初含義是,對一個國家的侵略就是對所有國家的侵略。是以,當一個國家遭受侵略的時候,其他國家應該團結一緻,以集體的力量反對侵略國家。是以,理想的集體安全是整個國際體系成員國家聯合反對發動侵略戰争的國家。

但全球性安全威脅與傳統威脅有着很大的不同。全球性威脅的特征是明顯的。一是跨國性。全球性威脅具有不受國界限制的流動性和随機蔓延的特征。隐形的病原體、污染的空氣、計算機病毒随時可以輕易越過邊界,在不同國家之間穿梭往來。即便采取最嚴密的防範措施,也難以完全控制這種無确定目的、無清晰管道的無形跨國界流動。

二是全覆寫性。全球性威脅是對全人類、對整個國際社會的威脅。它超越了任何種族、國家、信仰、意識形态、政治體制、經濟水準和社會形态。這些年出現的重大威脅,無論是埃博拉病毒、嚴重急性呼吸綜合征(SARS)病毒、新型冠狀病毒,還是金融危機、氣候變化、恐怖主義等等,概莫能外。且越是全球化嵌入程度深、互相依存度高的國家,越是遭遇災難性打擊。這類威脅不是針對任何一個具體國家的威脅,而是針對全人類的威脅;世界所面對的敵人,不是哪一個國家的敵人,而是全人類的公敵。

三是非排他性。在全球威脅面前,任何國家都無以獨善其身。不論一個國家實力多麼強大,都沒有辦法僅憑自身的力量消除威脅,保全自身。在曆次重大全球性威脅中,主要國家幾乎無一幸免。九一一恐怖主義襲擊的是世界超級大國美國;2008年金融危機威脅到所有重要的經濟體,西方發達國家首當其沖;當下的新冠肺炎疫情更是迅速蔓延到全世界,幾乎所有國家和地區都成為疫情災區。進而,如果不是所有地方的病毒被全部消滅,疫情就可能卷土重來,再行蔓延,任何其他地方都有再度成為災區的可能。

由于全球性安全威脅具有這些特點,集體安全也需要有新的内涵。其一,國家依然是國際社會最主要的行為體,是以,應對全球性安全威脅的主導行動者依然是國家;其二,應對全球性安全威脅的有效行動,必須是全球範圍協調一緻的全方位行動,任何一個國家單獨應對威脅的能力都是有限的,消除威脅的成本都是極高的。是以,國際合作是抗擊安全威脅的必要條件;其三,應對全球性安全威脅的最優途徑是多邊主義。在預防、對抗和消解全球性安全威脅的過程中,多邊國際組織應該發揮上司和協調作用。集體安全概念也從國際社會反對一個國家侵略戰争的行為,擴充到國際社會保護所有國家、所有群眾免受傳統安全威脅和非傳統安全威脅的災難。集體安全概念的外延因之有了很大的擴充。

雖然國家之間的威脅依然是國際關系的重要内容,但與此同時,全球性安全威脅被視為至少是與國家間安全同等嚴重的事件,全球性的合作被當做應對安全威脅的重要态度和手段。是以,在安全領域開始形成了一種全球性共識,國家的共同責任、國家之間的合作協力、多邊主義的有效實施,成為一種“新集體安全觀”,并影響着國際社會成員的思維和行為,為全球合作安全文化的成形提供了積極的助力。

(三)合作型全球安全文化的雛形

在全球化過程中,世界的整體福祉水準得到提升,新興開發中國家的崛起就是一個典型的例證。同時,與物質性要素發展并行、并且也得到重要發展的是一種開始顯現的全球性共識,筆者将其稱為全球安全文化雛形。雖然學界對此并沒有多少關注和讨論,但這一雛形的顯現是具有重要意義的,因為它表示全球安全實踐是可能産生全球性安全文化的,這也就意味着全球社會或人類共同體的生成是可能的。如果文化定義為“共有知識”,那麼這種全球安全文化雛形的内容至少包含了以下幾點共識。

1. 開放安全

全球化是從經濟領域開始的。冷戰後一個明顯特點是全球經濟開始連成一片,并逐漸形成了你中有我、我中有你的互相依存局面。資本依照其自身規律在全世界尋找适合的場所,市場也在世界範圍内擴充,生産鍊随之關聯延伸。一台蘋果電腦的部件涉及全世界許多國家和地區。凡是在全球化中采取開放戰略的國家都迅速發展起來,成為全球化的受益者,同時也是全球化的推動者和建設者。中國無疑是一個很好的例子。從1978年開始,中國把改革開放作為國家的基本戰略方針,将改革和開放視為國家發展的一體兩翼,互相支撐,相輔相成。

安全始終是一個國家面臨的根本問題。全球化過程中,世界經濟體系相對開放,國家戰略的開放性才能夠對接全球經濟體系的開放。傳統意義上的國家安全理念受到了很大的沖擊。現實主義一直是将生存安全和安全困境聯系在一起考慮的,國際體系的無政府性促成了霍布斯文化的主導地位,國家之間的關系永遠是一種敵對關系,是一種零和關系,甚至是一種你死我活的關系。是以,國家保障安全的方式不外乎兩種:一是使自己成為比其他國家都更為強大的國家,安全困境就是這種心态和政策的産物;二是閉關鎖國,封閉自我,與國際社會其他成員隔絕,使任何人都無法侵犯自我安全利益。無論是清帝國的閉關鎖國政策,還是20世紀六七十年代流行的依附理論,都在一定程度上反映了這種安全文化的影響。

全球化的沖擊在一定程度上改變了這種安全文化心态。在經濟全球化過程中,隻有開放性地參與這個開放性的過程,才能使本國的經濟發展起來;也隻有本國經濟發展起來,才是經濟安全的最好保證。經濟安全出現的問題和受到的威脅,隻有在加大開放的程序中才能夠消除。世界經濟幾十年的發展和經濟增長迅速的國家都令人信服地說明了這一點,是以也就逐漸在全球範圍内形成了一種共識:隻有開放,才能獲得和保障經濟安全。于是,開放成為經濟安全的必要條件,開放安全也成為全球化時期全球文化雛形的一個重要内涵。

2. 共同安全

開放安全勢必導向共同安全。全球經濟體系的開放性和主要國家戰略的開放性形成了一種疊加效應,同時也提出了一個嚴峻的問題:在開放體系中怎樣才能夠保證參與開放體系各方的安全。

傳統現實主義告訴我們,國際關系的實質是沖突,安全尤其是一個零和遊戲,共同安全隻是一種烏托邦意識而已。全球化引發的全球性問題卻使人們看到了問題的另一面。全球化帶來了新的威脅形态。全球性威脅的跨國性、全覆寫性、非排他性特征使其成為一種典型的惡性全球公共物品。進而,全球性威脅之間有着密切的關聯。一個領域的威脅會外溢到其他領域,甚至會蔓延到全球,任何國家和任何國家的公民都無法免于災難。全球氣候變暖會直接影響經濟、生态乃至人的生命;恐怖主義關涉大規模殺傷性武器的擴散甚至使用;流行疾病不但會直接影響人類健康,而且會使經濟遭受重挫,社會遭受裂解,生态遭受蹂躏。

新冠肺炎疫情提供了一個極好的案例。作為一種惡性公共物品,新型冠狀病毒完全具備了跨國性、全覆寫性和非排他性。同時,對整個世界的政治、經濟和社會都産生了嚴重的負面影響。新型冠狀病毒攻擊的是整個人類,在新冠肺炎疫情的肆虐之下,隻要一個國家仍然有新冠肺炎病人,隻要有效疫苗沒有完全研發成功,全球任何其他國家、任何其他國家的公民,就不可能得到完全意義上的安全,也就不可能免于威脅恐懼。在這樣的情勢之下,安全隻能是共同安全。

共同安全成為國際社會的第二個共識,成為全球安全文化的重要内容。共同安全規範在國際上得到廣泛的接受,不僅在西方國家,而且在新興國家、東盟國家等都得到了認可和支援。同時,共同安全的理念不僅在國際社會形成了某種文化認同,也延展到人與自然的關系上面,使國際社會認識到在複雜系統效應的作用之下,自然的不安全會随時導緻人的不安全。在開放體系中,包括人類社會的開放和全球環境的開放,共同安全和自我安全成為一體兩面,共存共生,共同進化。

3. 合作安全

合作安全意味着合作是安全的根本途徑。在一個開放體系中,在隻有共同安全才能保證自我安全的環境中,隻有合作,才能實作安全的目的。同時,合作安全将安全視為一種關系過程。也就是說,安全利益總是生發于自我與他者的關系之中,是你中有我、我中有你的互涵式共存。兩個交往中的國家,一方如果總是處于高度的安全焦慮之中,也就會使得另外一方不斷出現安全麻煩,反之亦然。

西方現實主義國際關系理論堅持認為,在無政府國際體系中,國家安全是沖突性遊戲,安全問題上的合作即便不是完全不可能,也隻能是政策性的、非根本性的和短時段的。國家之間鮮有合作安全,多是安全困境。全球化在很大程度上改變了這種理念。全球化形成的安全威脅與過去的安全威脅有兩個重要的不同:一是安全威脅源發生了實質性變化,威脅不是來自其他國家,而是國家之外或是超越國家的某種力量;二是安全威脅的對象發生了變化,被威脅的可能不是一個國家,而是所有國家,甚至不是國家,而是國家中的群眾。應對這樣的安全威脅,任何單一國家都無法做到,有效國際合作是必不可少的條件。

國際社會不僅充分認識到合作對于消除全球性威脅的重要意義,也就怎樣合作的問題達成了一定的共識,這就是以國際組織為協調機制的多邊主義合作。聯合國是多邊主義的制度形式。二戰結束後,世界經曆了七十多年的長和平,一個重要的原因就是以聯合國及聯合國體系為代表的多邊主義發揮了重要的秩序功能。

冷戰結束後,強調硬實力的現實主義國際關系理論式微,國際制度主義得以迅速發展,成為國際秩序的一種主流甚至是主導觀點。羅伯特·基歐漢(Robert Keohane)在理論上論證了制度秩序的可能性和必要性,認為包括規則、機制和決策程式在内的國際制度可以高度獨立地運作;一些主要智庫和知識精英的戰略報告也都将多邊制度視為冷戰後世界秩序的主導要素,制度性權力被視為重要的權力資源。以多邊主義為理想秩序原則和全球合作安全的理念結構逐漸成形。

基于多邊主義開展全球安全合作的做法也明顯地反映在實踐領域。實際上,在過去三十多年的時間裡,主要國際力量表現出總體相向而行的合作态勢,解決全球性安全問題的主要平台是多邊國際機制。二十國集團(G20)就是在全球經濟安全受到重大威脅時,主要國家組成并應對挑戰的多邊制度平台。以中美關系這對極其重要的雙邊關系為例,作為唯一超級大國的美國雖然意識到中國的挑戰,但同時又對美國主導國際體系充滿信心,認為可以将中國納入其中,是以國際體系不會出現颠覆性革命。中國也并沒有強勢挑戰美國的一超地位,一直認可“你中有我、我中有你”的互相依存狀态,認為中美關系和則兩利、鬥則俱傷。

是以,三十多年的實踐逐漸形成了全球安全文化的第三個重要内容,這就是合作安全的共識。人類發展進化的曆史就是一部合作的曆史。隻有那些與環境、與他者、與群體進行積極合作的物種才是最适應的物種,才是最安全的。在已知的世界中,最具合作意識和合作行為的是人類。人類有着比任何其他物種更為成功的發展進化。人類成功和人類社會進步一個至關重要的原因在于人類是超級合作者,正是合作給予人類最長時段、最根本的安全保障。

3 國家安全的内向化與全球安全文化的裂解危機

如果說三十多年全球化的過程逐漸生發了一種合作型全球安全文化的雛形,那麼這種雛形是十分脆弱的,作為全球安全文化基礎的三種共有知識内容(即開放安全、共同安全、合作安全)不斷受到懷疑、沖擊和侵蝕,甚至有全面瓦解的可能。可以看到,從冷戰結束到2008年金融危機,總體上合作是主導面,二十國集團的成立是國際社會合作的一個辨別性産物,但自此之後,國際合作開始一路走低,到2019年新冠肺炎疫情暴發進入低谷期,全球安全文化面臨大面積裂解的嚴重危機。

(一)全球治理失靈及民粹現實主義的興起

全球安全文化之是以面臨重大危機,與全球治理失靈有着直接的關系。如上文所述,2004年,聯合國在《一個更安全的世界:我們的共同責任》中明确界定了新的安全威脅,并指出了除國家間安全威脅之外的幾大非傳統安全領域,包括貧窮、傳染病和環境退化,國内和各國之間的沖突,核武器、放射性武器、化學和生物武器,恐怖主義以及跨國有組織犯罪。應該說,對于全球化帶來的全球性威脅,這些判斷是準确的,也是符合冷戰後世界現實的。而且,這些全球性威脅是互相關聯的,一個領域的威脅可以外溢到其他領域,造成大面積損失。新冠肺炎疫情可以說是一個最典型、也最慘痛的案例。

國際社會一直在努力采取措施,試圖實作有效的全球治理,解決這些領域的安全威脅問題。但這些努力收效甚微,全球性問題不斷出現、持續積累。國際社會成員不斷感受到安全威脅,持續産生不同形式的安全焦慮。三十多年的全球化程序在見證全球福祉整體上升的同時,也目睹了全球安全威脅的日益嚴重和全球治理赤字的不斷增長。國家作為全球治理的最重要行為體,沒有能夠實作新自由制度主義預期的那種制度性合作,全球公地悲劇不斷上演,治理失靈現象不斷發生。

《一個更安全的世界:我們的共同責任》列出的全球性安全威脅領域,至今沒有一個領域的安全威脅得到有效解決。世界經濟領域的危機時而出現,世界貿易組織主持的多哈談判陷入無限期的僵局;聯合國主持的氣候變化領域談判困難重重,終于在2015年達成了應對全球氣候變暖的《巴黎協定》,但不久美國就宣布退出《巴黎協定》,使氣候變化領域的治理遭遇重挫;反恐領域的治理一直受到關注,但整個形勢似乎是“越反越恐”,貧困和貧富差距如果不能得到有效解決,恐怖主義威脅也就難以根本消除。由于治理赤字越來越大,很多人對全球治理的有效性以及現有國際機制消除安全威脅的能力産生了懷疑,對通過全球多邊合作加強國際社會安全的實踐失去了信心。

全球治理失靈的直接反映就是民粹現實主義的興起。民粹現實主義是民粹主義和強現實主義的結合。民粹主義強調本民族最重要,現實主義認為物質性實力最重要。民粹現實主義集中了兩種思想的極端成分,強調民族國家至上、國家利益至上、國家實力至上。在全球治理失靈、全球性安全威脅日益嚴重之際,民粹現實主義反映了反全球化背後的極端理念,也成為逆全球化行動的思想支撐。一個很能說明問題的例子就是美國近期的政治程序。特朗普在2016年美國總統競選中一再宣稱“美國優先”的邏輯,高呼“美國主義而不是全球主義才将是我們的主義”(Americanism, not globalism, will be ourcredo)的口号。2017年,歐洲一些著名保守主義知識分子在巴黎發表了名為《一個我們能夠信靠的歐洲》的公開聲明,主要内容包括:歐洲是我們的家園,民族國家是歐洲的辨別,反對地區一體化強加于人們的統一,多元主義文化行不通,民粹主義應該得到應有的重視等等,通篇表現了強民粹主義的主張和反全球化的呼籲。

這些思潮不僅僅停留在理念層面,在戰略和政策方面也有具體表現。特朗普上台伊始就開始在國際貿易、移民等領域采取更加保守主義的政策;由于英國脫歐這一重大政策變故,人們開始對歐盟前途充滿擔心,法國等歐洲大國的選舉也成為兩種力量的競技場。包容性國際社會、開放型世界經濟、地區一體化程序、傳統國際安全等問題都成為新的國際政治焦慮點。

(二)國家安全的内向化

民粹現實主義的一個重要表現形式是國家中心主義的回歸。自1648年以國家為主導行為體的威斯特伐利亞國際體系建立以來,國家就是國際政治的主體,并且往往被認定為唯一主體。國家不僅被視為最高權威,而且是現代性和理性的化身,但全球化的發展迫使國家面臨三個重大問題。其一,威脅源的變化。對于國家而言,威脅可能不再來自其他國家,而是來自難以預測的力量。其二,直接威脅對象的變化。傳統意義上的安全威脅對象是國家,而全球性威脅的直接威脅對象在很大程度上是個人,是國家的公民,通過威脅國家的公民而威脅國家自身。其三,應對安全威脅方式的變化。國家消解傳統安全的基本方式是加強自身的實力,但面對全球性安全威脅,單一國家無論實力多麼強大都無法有效應對。

在這種情勢之下,國家開始尋求與其他國家和國際社會的合作來消解面臨的威脅,維護自身的安全。但是,全球治理的失靈及其造成的對合作治理和多邊機制的失望,使得民粹現實主義成為一種全球範圍内流行的思潮。在全球性安全威脅日趨嚴重、全球治理赤字不斷上升的情況下,人們産生了嚴重的安全焦慮,安全回歸國家成為一種對全球治理失靈的直接反映。其間,有三個标志性事件,表現了國家安全的内向化和全球安全文化的裂解危機。

第一個重要的标志性事件是2008年的世界性金融危機。金融危機是從全球化肇始國家美國開始的,美國的次級房貸危機導緻投資者失去信心,大規模流動性危機随之爆發,世界主要經濟體都受到了嚴重的沖擊。由于全球金融業的高度互相依存,主要資本主義國家的大型銀行都是連在一起,加之網際網路的便利和快速效應,一旦危機在某一節點發生,就會變成全球規模的危機。是以,初始于美國的金融危機迅速席卷整個西方世界。雖然這一次危機仍然基本上是以合作的方式予以解決的,新興經濟體也通過二十國集團走到全球經濟治理的中心,但安全焦慮從2008年金融危機就開始成為一個揮之不去的國家夢魇。開放安全尤其受到懷疑,隔斷聯系、消除安全焦慮、保障自我安全,成為熱議話題,全球化也因之遭受多方面的質疑。

第二個标志性事件是英國決定脫歐。自金融危機以來,反全球化的聲音和逆全球化的行動越來越明顯。但是從整體上看,合作型全球安全文化的力量仍在持續,國家也希望通過國際合作的方式解決全球性安全威脅。一些重大公共安全威脅的應對也是在多邊國際組織的指導和協調下展開的,比如非洲的埃博拉病毒。但是,英國脫離歐盟卻是一次重大的事件,表明國家開始以内向的方式解決自身感覺到的安全威脅。英國決定脫歐的原因很多,比如英國對歐盟的難民政策不滿,認為難民嚴重地威脅了英國自身的經濟發展和社會穩定。并且,英國整體經濟水準較高,其感到在歐盟之中,無論是在預算承擔還是在其他歐盟責任方面,都屬于“吃虧”的一方。是以,脫離歐盟被視為能夠更好地保護英國自身的經濟、社會乃至政治安全,而留在歐盟反而成為對英國安全的損害。英國是聯合國常任理事國,是自由資本主義的大學營之一,是以,英國脫歐的象征性意義要比實際意義大得多,它表明國家以内向求安全、以與國際社會或地區社會不合作的方式保障自我安全的思考,在一個當初堅決支援全球化的國家成為現實。這對全球安全文化無疑是一個沉重的打擊和嚴重的裂解。

第三個标志性事件是特朗普當選美國總統。在英國決定脫歐的2016年,特朗普赢得美國大選,美國的政治程序發生了重大的改變。美國這個一度高舉全球主義和開放安全的大國,表現出極大的安全焦慮,公開宣示回歸現實主義。美國特朗普政府的理念和政策表現得更加明顯。特朗普上台伊始,就提出“美國優先”等一系列口号和政策。在邊界築牆、對移民問題強硬、認為美國在全球化的開放體系中相對收益減少等等,都反映了強烈的内向意識。在極力推動與中國全面“脫鈎”方面,更是明顯地表現出安全焦慮和身份憂郁的心态。“重振美國”是目的,“退回美國”是手段,美國的行為是對全球化最嚴重的打擊,也是對全球安全文化最嚴重的腐蝕劑。

美國的内向化所産生的影響遠遠超過英國,國家以内向求安全的路徑開始成為世界政治的一種顯象,在全球範圍内出現了退向霍布斯文化、退回國家主義的安全取向。在經濟、政治、社會等各個方面,國家都出現了明顯的内向化态勢。國家重新将安全界定為一種封閉的意義體系,将開放體系視為安全威脅的根源,将轉入自我封閉、依靠自我力量作為消除安全焦慮的途徑。如果說2008年的金融危機為裂解全球安全文化作出鋪墊,那麼英國脫歐和美國特朗普政府的戰略則明确表現了對共同體的不信任,認為自身安全和利益隻能通過自我實力才能實作。在經濟安全問題上退縮國家壁壘的行動隻不過是一個例子,因為任何經濟因素都不是孤立的,經濟安全的回縮内卷作為一種思想理念,勢必會表現在其他安全領域。

國家安全内向走勢在新冠肺炎疫情時期登峰造極,無論是在理念上還是在行動上,都是如此。全球化的辨別是互相依存,互相依存的特征是高度關聯的敏感性安全認知和脆弱性安全現實。隻有整個國際社會的全面安全,才會有每一個成員的自身安全;也隻有每一個成員安全,國際社會才能整體安全。每個國家的命運都與國際社會的命運聯系在一起,每個國家的利益也與其他國家的利益聯系在一起,這就使得整個人類更加成為一個休戚與共的命運共同體。新型冠狀病毒是整個人類的公敵,将全球性安全威脅的所有特征表現得淋漓盡緻。面對這樣一種威脅,國際社會尤其是國際社會的重要成員,本應團結合作,以人類的名義協力抗疫。但實際情況恰恰相反,各國基本上是各自為政、各行其是。更有甚者,抗疫行動被政治化、意識形态化,将所有責任歸咎于他國他人,進行污名化評論,以極端民族主義心态對抗疫合作妄加評議、惡意猜度背後動機,以狹隘自我利益冷眼旁觀其他國家的疫情發展和抗疫行動,等等不一。更加深遠的影響是,人們開始認為封閉是安全的保障,退縮一隅是消除安全焦慮的靈丹妙藥。對于全球安全文化而言,這無疑是一個嚴重的倒退。

4 全球安全文化退化

新冠肺炎疫情是一個極端嚴重的全球性危機,屢屢遭遇無奈的合作困境,動搖了以開放安全、共同安全和合作型全球安全文化雛形的基石。全球化過程中初露端倪的全球安全共識遭遇重大危機。具體表現在全球安全文化的三個核心内容均受到侵蝕,緻使全球安全文化出現嚴重的退化迹象,國家内向化現象也越來越明顯。

(一)以封閉安全拆解開放安全

國家内向化最為明顯地表現在封閉安全的理念和政策方面。封閉安全預設,在封閉系統中的生命是最安全的。有人将其稱為“堡壘理論”,躲在堡壘裡面最能夠保證自身性命,堡壘越是修建得堅固,安全系數也就越高。而開放隻能造成極大的不安全。

“相對收益”理論為封閉安全提供了思想依據。在20世紀八九十年代新現實主義和新自由制度主義的大辯論中,一個聚焦問題是“相對收益”和“絕對收益”之争。當時,新自由制度主義在收益問題上持“絕對收益”觀,即在國家互動過程中,隻要雙方均可以收益,國家就會繼續交往合作,雖然一方獲益大一些,另一方獲益少一些,但雙方都從交往中獲益,這就構成了開放互動過程的基礎。新現實主義則針鋒相對地提出了“相對收益”的觀點,認為收益問題的根本不在于是否收益,而在于收益配置設定,即誰收益更多、誰收益較少這個問題。國家合作心态是不患貧而患不均。基于對權力的高度重視,現實主義認為持續相對收益高的一方,最終會在權力上超過持續相對收益少的一方,因而成為全面的輸家。“相對收益”理論引發的政策效應就是在雙方或多方交往過程中,如果一方認為自己相對收益少于另一方或是另外幾方,那麼為了自身即時的收益安全和最終的全面安全,就會放棄交往、退回自我。“相對收益”理論導出“封閉安全”的政策。

“脫鈎”是封閉安全的最典型案例。特朗普上台以來,首先的一個判斷就是美國在與中國的交往中“吃了大虧”。經過三十多年的全球化,中國發生了翻天覆地的變化,成為世界第二大經濟體。而美國相對實力不斷下降,雖然絕對收益并不少,但較之于中國,相對收益卻越來越小,結果是兩國整體實力差距急劇縮小,美國霸權秩序的時代也告結束。特朗普政府将這一切歸咎于美國相對收益的減少,于是開始實施“脫鈎”政策,在經濟貿易領域對中國施壓,力求所謂“公平”,在産業、科技、資訊、教育等不同領域,又以國家安全的名義,力推“脫鈎”政策,中斷合作項目,制裁華為公司等企業,關停孔子學院,中斷人文交流,等等不一。

脫鈎與被脫鈎會呈現一種連鎖反應。美國強制性與中國“脫鈎”,迫使中國也不得不做“脫鈎”的準備,制定應對“脫鈎”的政策。“脫鈎”還使得一些國家将相對收益考慮放在首位,隻要自己認為收益配置設定不公平,就可以實施“脫鈎”政策。這就形成一種對開放安全的反文化瓦解效應,國家不斷内向化,開放被視為威脅,封閉被視為安全。就像抗擊新冠肺炎疫情所顯示的那樣,全球開放體系也面臨走向各自為政的封閉體系的危險。

(二)以建構敵人瓦解共同安全

國家内向化使共同安全成為虛幻。共同安全的基礎是開放體系,是全球化帶來的共同威脅,是國家将自己界定為全球開放社會中的共同成員。國家内向化使得這種前提不複存在,使得國家從自我封閉的視窗裡重新界定自我、框定他者、了解和诠釋自我與他者的關系。安全内向化的直接效應是在國際體系中建構敵對他者的身份,而這個敵對他者必然是其他國家。這種二進制對立的身份政治瓦解了共同安全的基礎。一方面,國家退縮到自身構築的堡壘之中,在心态上就排斥了合作的可能;另一方面,二進制對立的身份政治又将國家之間的交往視為零和博弈與競争遊戲。

二進制對立的身份是國家内向化的一種很容易形成的身份再界定。理查德·N. 勒博(Richard Ned Lebow)曾經讨論過康德—黑格爾的沖突型身份圖式:為了建構“自我”的身份認同,必須塑造一個敵對的“他者”。康德在自社會和他社會之間标定了一條明确的界限,認為自社會是以犧牲他社會為存在條件的。黑格爾則指出,自國家和他國家之間的沖突可以使雙方都具有一個明确的身份和互相身份認知。勒博認為,如果遵循康德—黑格爾沖突性自我—他者關系的二進制對立認知圖式,他者的原型必然是負面的和敵對的。

這種二進制對立身份的建構過程是滋生自閉性和自大性民族主義的最佳土壤,并很容易形成以自民族為内向核心的民粹主義。民粹主義的深層内涵在于對身份安全的诠釋,基本觀點是一種極其簡單、黑白分明的敵我對立的身份政治:以建構敵對他者的身份明确自我身份的意義,以将一切過錯歸咎于敵對他者的心态诠釋自我安全的威脅,以消除敵對他者的鬥争作為保障自我絕對安全的終極手段。國家内向化和民族内向化的同步共時,成為疫情時期的一個明顯特征,使得民族國家不僅再度成為國際體系中的堅硬堡壘,也成為了民族身份焦慮的緩釋劑和民族身份安全的迷幻劑。

同時,二進制對立的身份政治也使得相對收益成為極為敏感和極易泛安全化的問題。在國際合作中,由于沒有任何合作交往會産生完全對等的收益,在收益配置設定高度敏感的内向化文化中,國家會将獲得相對收益優勢的他者視為競争對手,将獲得相對收益最高的國家視為主要對手甚至敵人。是以,内向化國家不再以外展視角内觀自我,而是以内窺視角外觀世界,重新定義自我,将自我視為開放交往過程中的受害者,将開放交往的過程視為負和互動,将交往他者視為競争者甚至敵人。結果是不允許任何他者擷取比自己更多的相對收益,即便是盟友也是如此。實際上,約瑟夫·格裡科(Joseph Grieco)認為相對收益敏感度系數k總是大于零的假定,隻有在二進制對立的政治身份中才能夠成立。

是以,國與國之間權力的争奪就成為國際關系的主要沖突,擷取相對收益成為權力鬥争的主要沖突方面;國家安全的威脅也就不再是國際社會共同面對的跨國安全威脅,而是國家之間的安全威脅。在一個自我與他者敵對、本國與他國零和的博弈中,國際社會成員失去了以共有知識為基礎的合作者身份,共同安全也就失去了存在和發展的基礎。失去了共同安全這一基礎,合作型全球安全文化是很難立足的,更不用說進一步的進化了。

(三)以沖突叙事裂解合作安全

國家内向化導緻了對身份的重新框定,以敵對他者界定自我意義、以消除敵對他者界定自我安全。内向化雖然會使國家心态縮據一隅,但實際上不能隔絕自國家與他國家的關系,而隻能将這種關系進行重新定義和解讀,最可能出現的結果就是以沖突叙事诠釋國際關系的話語和實踐。

這樣一來,就再次回到了現實主義的沖突邏輯,也回歸到國際體系的霍布斯文化。将自我界定為處處受損的自我,将他者界定為處處沾光的對手,國際政治的劇場主題就成為競争,尤其是大國之間的競争。約翰·米爾斯海默(John Mearsheimer)、斯蒂芬·沃爾特(Stephen M. Walt)等國際關系現實主義學者對過去30年美國對外戰略的最主要批判就是:美國選錯了敵人,誤将基地組織等“蚊蠅”而不是将中俄等大國作為敵手。将非傳統安全作為首要敵人是本末倒置,與中國等大國合作是“養虎為患”。錯誤的戰略判斷和戰略行動導緻了美國權力的衰退。修昔底德陷阱是對大國競争的形象描述,并在當今世界中明顯具有成為安全文化重要内容的認知。約翰·博爾頓(John Bolton)、史蒂夫·班農(SteveBannon)等人的外交政策也恰恰是對自我安全威脅從全球性問題回歸大國沖突的再定義的具體實踐。而一旦将他國界定為敵人,一切對敵鬥争的手段就都被視為是正當的,消滅敵人也就成為自我安全的唯一途徑。

當然,以沖突為主導叙事的安全文化也不是完全排除了合作的可能。但國際合作必然是有條件的存在,這個條件就是權力。經典現實主義理論中常用的一個例子是銀行搶劫。當一個劫匪用手槍抵在銀行行長腦袋上的時候,行長自然是百依百順的合作。雖然他内心絕對不想與劫匪合作,但權力的強制使他不得不合作。制度現實主義學者斯蒂芬·克拉斯納(Stephen Krasner)在一篇經典論文中,談到了這種合作的極端形式:雖然合作是可能的,但最終決定合作收益配置設定的是權力。因為權力就是使對方做原本不願意做的事情。邁克爾·馬斯坦杜諾(Michael Mastanduno)研究了美國和日本在工業領域的合作,指出即便是在美國和日本這種友好國家之間,即便是在低政治領域的合作,相對收益都具有很強的敏感性。在安全這類高政治領域,尤其是在對手之間,權力強制性合作更是國家采用的手段。進而,國家之間的競争性越強,對相對收益的敏感度就越高。在沖突叙事中,制度性合作、友誼性合作都是不可靠的,隻有權力強制性合作才是可靠的。也正是因為合作是權力的産物,是以,這種合作是不具本體意義的,權力競争才是國際關系的本質。

如果沖突安全叙事與身份政治疊加,國家内向化就使得國家間安全合作更為渺茫。國家内向化使得國際體系成員的身份被重新定義為競争者而不是合作者。根據身份政治的理論,身份決定利益,利益決定行動,他者的安全目的一定是基于自我的非安全而設定的。既然敵對他者的身份決定了它必然是以侵犯自我安全為目的,國家安全首先就是破除敵人的任何威脅手段。以國家間安全威脅重新界定國際政治,以國家間敵對重新界定國家身份,安全合作也就在根本上成為零和博弈。強制性合作是必要的,在一定條件下也是可能的,比如采取高壓政策,但基于共同利益的合作至多是政策性的,因之也是短暫的。在這樣一種整體叙事中,場景被重新框定,劇本被重新改寫,角色身份和關系性質也都被重新界定,開放空間成為安全威脅的條件,安全再次成為無政府體系中國家之間的生存遊戲,平等的安全合作也再度成為一種迷思。對此,任何理想化的認知都會産生錯覺和誤導。

5 結語

全球安全文化是國家行為的背景性要素。全球安全文化是國家塑造的,一經形成,則會對國家的思維和行為産生重要的影響。正如張東荪先生早已說過的那樣,“故文化是由人所創造,迨文化起來之後,文化卻又創造了人……”雖然安全文化與國家行為兩者之間不是線性的因果關系,但作為背景性要素,它對國家的安全認知和戰略取向産生重要的影響,進而影響國際關系的性質和世界秩序的格局。在當今百年變局之際,全球安全文化的演變尤其需要關注。

實際上,安全焦慮和國家内向化在新冠肺炎疫情之前就已經醞釀、生發并逐漸加強。但新冠肺炎疫情這一全球性公共安全事件不僅沒有改變這種現象,反而急速加劇了對于剛具雛形的合作型全球安全文化的猛烈沖擊。在合作型全球安全文化退化過程中,國家的安全内向化、國際安全合作的裂解、安全沖突的加劇、國家之間對相對收益敏感程度等,都會更加明顯;國家之間的戰略博弈、地緣競争、在國際多邊組織中的不合作行為,也會明顯加劇。

在未來比較長的一段時間内,全球安全文化的這種裂解會持續發展,國際秩序會呈現合作型和沖突型全球安全文化兩種力量的艱苦較量。但是,全球化作為一種發展趨勢不會完全逆轉,合作型全球安全文化的支柱性内涵——開放安全、共同安全、合作安全——也不會全然消失。可以看到,即便在當今民粹主義、國家中心主義、零和安全思想泛濫之際,堅持安全合作、堅持多邊主義、堅持開放體系的力量依然強勁。當下的裂解退化可能預示着更加開放的全球性安全實踐和更加合作的安全文化的再形成。不過,再形成的過程必然是長期的、曲折的,也一定會充滿困難和艱辛。

注釋略。

*聲明:本文僅代表作者個人觀點,不代表本公衆号立場

數字經濟智庫

政治學與國際關系論壇

為了更好的服務數字中國建設,服務“一帶一路”建設,加強數字經濟建設過程中的理論交流、實踐交流。來自中國數字經濟以及“一帶一路”建設領域的專家學者們成立了數字經濟智庫,為數字中國的建設添磚加瓦。商務部原副部長魏建國擔任名譽院長,知名青年學者黃日涵、儲殷等領銜。政治學與國際關系論壇是數字經濟智庫旗下的專門平台。