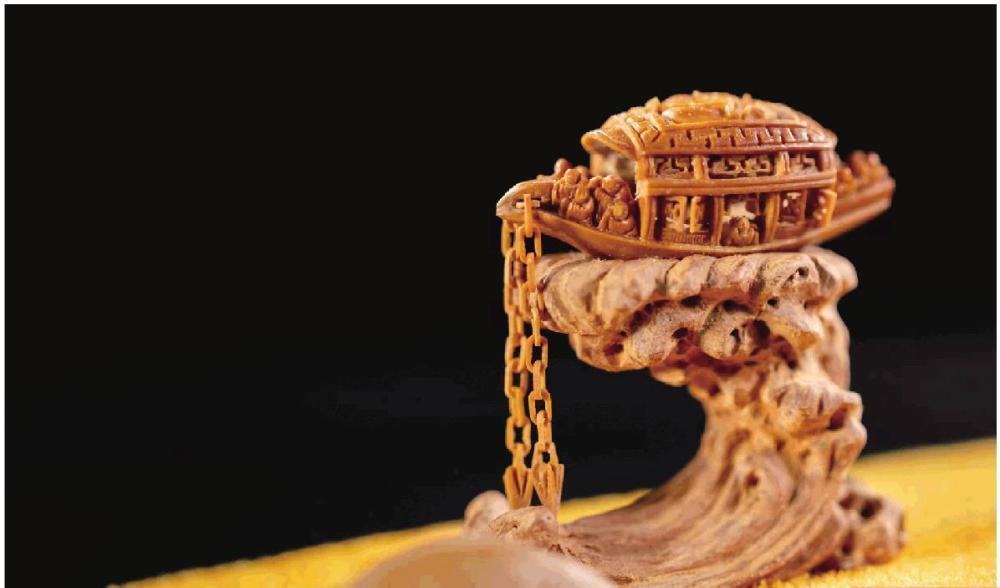

榄雕作品。

嶺南古琴。

通草畫:玉宇澄清萬裡埃——記庚子年春抗疫。

區宏山

曾憲鵬

蘇昕

廣東非遺活力密碼

提到非遺,你想到什麼?

通草畫、榄雕、古琴……每一項非遺項目背後都積澱着中華民族千百年來沉澱的技藝技法、深沉的精神追求。但由于時代久遠,與當代青年喚起共鳴、融入現代生活成為難題。在堅守其本的基礎上,與古為新、與時俱進,新生代傳承人肩負傳承和創新的責任和使命。

他們或将精緻的傳統工藝與現代審美巧妙相融,或突破非遺項目本身的局限,提煉獨特的表現符号,制作挂件等文創産品,與男女老少的生活産生更密切的聯系。

更多的是,走到線下與人們無縫對接,讓青少年動手參與、體驗手作的樂趣,讓更多人在參觀、體驗的過程中加深了對非遺的了解、認同和喜愛。

他們正在使出十八般武藝,讓非遺重新流行起來。

從陌生到熟悉

線下展出擴大非遺項目知名度

十餘年前,非遺剛剛走入大衆生活時,人們對于非遺的認知度還不是很高。2011年廣府廟會首次拉開帷幕,邀請了一批非遺項目做展示,街上人來人往,不時有人停下來詢問、交流。

回望那一年,國家級非物質文化遺産廣州榄雕項目市級代表性傳承人曾憲鵬的第一感覺是“匆忙”。中午一點接到電話後,三點就要趕往現場,曾憲鵬隻能匆匆收拾一些簡單的作品前往。

“很多老一輩看到作品知道這是榄雕,可年輕一輩基本上不認識,也不知道這是廣州的。”通過與市場的接觸,國家級非物質文化遺産廣州榄雕項目市級代表性傳承人曾憲鵬意識到,廣州榄雕等非遺項目面臨着年輕一輩認知度低的尴尬局面。

接着他參加了好幾屆廣府廟會,很多市民也從一開始對廣州榄雕的不認識、不了解,到後來可以直接從風格上厘清不同創作人的作品,還有一些市民每年都會來到展示區,自豪地展示自己在不同年份買的榄雕。“橄榄把玩的時間越久,顔色越深,顔色的變化也見證了人們對于榄雕不斷熟悉的過程。”曾憲鵬說。

幾乎是同一時期,非物質文化遺産廣府通草水彩畫傳承人,廣州市越秀區少年宮美術教師蘇昕也奮戰在将通草畫推向大衆的第一線。那時,通草畫還沒成為非遺的項目,本着對通草畫的執着與熱愛,她與團隊在越秀區少年宮開展文化考古研究,期望通過青少年教育讓更多人了解、體驗通草畫這一瀕臨消失的項目。

2013年,她對往來廣府廟會攤位的人群做調研,發放了1000份左右的問卷。調查結果顯示,受訪者中僅有2%了解廣府通草畫,且以老人為主。到2019年,蘇昕驚喜地發現,這個資料達到90%。

“大家開始知道,這是廣州特有的非物質文化遺産。”蘇昕開心地說,通過線下場景,大家可以親手觸摸到材料,真正感受到通草紙這一特殊的材質。

為了擴大非遺項目認知度,不少傳承人突破傳統模式來到線下,與人們面對面溝通。中國民族器樂學會古琴學術委員會理事、嶺南天虹琴館館長區宏山頂住父輩的壓力,将古琴這一高雅藝術帶到戶外。

“結果出乎我們的意料。”區宏山表示,這一次嘗試讓他感受到,古琴的學習不僅僅局限于親友間,還可以開拓接觸面,走到人群中,讓更多人認識古琴。“以前我們都是先喜歡上然後才能夠接觸,但現在聽不懂的人也可以接觸,進而喜歡上。”

從展示到創新

12比1古琴模型可随身攜帶

與市場的廣泛、深度接觸進一步打開了非遺傳承人的視野,他們開始嘗試用更有趣的方式與年輕人溝通。

回憶第一次參加線下展示,蘇昕印象最深的是,周邊很多傳承人都在賣東西,她們隻拿了一個宣傳冊在場内派發。

簡單的通草畫介紹,貼上便于人們繪畫的通草片……這是第一年宣傳冊的模樣。此後每一年蘇昕及其團隊都會對不同主題進行挖掘,制作新的宣傳頁面。幾年下來,他們已經開發了廣州美景、海絲、時尚等主題。

其中海絲這一系列主題宣傳冊分六張集納了廣州海上絲綢之路的六個景點,展開能拼成一個連續的長圖。既可以使國際友人、青少年兒童走進通草畫,也可以通過通草畫打卡廣州海上絲綢之路的标志性景點,“跨界”傳播兩種廣州非遺精華。

後來,她們又發現大衆對通草畫的制作很感興趣,于是請了一些時尚設計師結合通草畫的制作過程進行設計。今年她們還結合元宵節開發了一個書簽,将通草畫裡花燈等節慶元素、廣州博物館的藏畫與動漫角色結合在一起。

“不少小朋友都坐在攤位上嘗試通草畫,我們的攤位永遠最熱鬧,但銷售量卻是最低的。”經過這些年的發展,蘇昕意識到将非遺和商業結合,試水做了一批鑰匙扣用來售賣。“這是市場給我們的啟發。”

直面市場後,區宏山也在思考如何将古琴這一藝術推廣至人們當下的生活,靈感從他日常接觸的古琴減字譜而來。不同于五線譜,古琴減字譜有自己獨特的表達方式,在指法文字譜的基礎上,摘出關鍵字各取簡潔的一部分,再将這幾個部分拼為一個新的“字”。

首個文創産品,區宏山便選取了減字譜中的幾個手法制作成挂墜。“很多人不認識減字譜,但通過文創産品将它擺放出來,可以調動起遊客學習、探究古琴的興趣。” 區宏山還以12:1的比例制作了一個古琴模型,讓人們可以将昂貴的古琴“帶在身上”。

本着英語好的優勢,區宏山常常借着與來逛廟會的外國人交流的機會,将本土優秀的傳統文化講出去。後來,他還收了一位手指殘疾的外國學徒。

“這位學生在江門台山工作,是一名進階工程師。第一次接觸時,覺得他隻是一時的體驗。但他後來又來了,并希望長期學習。”區宏山表示,這位學徒不僅喜歡古琴,還很喜歡中國的繪畫、戲劇,頭像也是平劇的臉譜。“我想這就是非遺的魅力吧。”

從傳播到傳承

國小一年級也能學做榄雕

不僅在傳播方式上進一步創新,非遺的傳承模式也獲得突破,不再局限于親子傳承,也即父子、師徒傳承,而是建立起獨特的社會傳承體系。

“我們選擇以青少年為切入口複建通草畫這一古老的藝術,這是一個非常大膽、冒險的行動。”蘇昕感慨道。作為一名教育工作者,他期望這項古老的藝術可以影響更多年輕人。

從2011年開始做通草畫比賽,直至2019年已有20多萬青少年兒童、老者體驗或參與到通草畫創作,年齡從3歲到80歲不等。

除了比賽的激勵外,一些學校還以第二課堂的方式開展通草畫的學習。在校園中,孩子們可以更深入地感受到通草畫圖案背後的故事,了解廣州深藏的文化魅力。一開始,不少孩子可能會覺得難畫,但是用自己的畫筆去嘗試,觀察到紙張凹凸的變化,很容易激發他們對通草畫的興趣。

不僅是中國小生,一些大學生也參與到通草畫的傳承過程中,通過兩三節課的教育訓練,他們就能創作出很棒的作品。蘇昕欣慰地說,她2010年培養的學生現在已是大學畢業,其中有10位學生自發回到越秀區少年宮,作為通草畫團隊的老師進行再教育訓練。

曾憲鵬也将非遺傳承的觸角延伸至校園。多年前,他連續在越秀區十所中國小進行非遺講座、巡演,發現很多學校的學生對榄雕的熱情很高。他們既能夠親眼看到榄雕作品,還能從中了解廣州的曆史,甚至可以自己上手體驗雕刻。

但懂得榄雕的老師很少,很多家長認為榄雕對孩子而言有一定的危險性,進一步在校園推廣仍面臨一些阻礙。

曾憲鵬對症下藥,從2016年起開啟針對榄雕這一非遺項目的教師繼續教育教育訓練。直至2019年,超40個老師向他學習榄雕。同時,他改進榄雕工具,提高了操作的安全性和簡易度。

“現在我可以明确地說,學榄雕的最低年齡可以降低到國小一年級。”曾憲鵬透露,不少學校開始開展榄雕非遺課程。很多孩子經過一個學期的學習,能夠獨立完成兩個相對簡單的作品,并且沒有一個同學是以受傷。

“榄雕可以讓孩子盡情發揮自己的觀察力、想象力和動手能力。”曾憲鵬印象很深的是,有一個家長曾經告訴他,他女兒學了榄雕後,更能夠從細微之處來觀察,這令他感到欣慰。

從廟會到元宇宙

新方式和審美賦予非遺新活力

在非遺傳承人與市場、年輕人進一步接觸的過程中,廣府廟會等線下場景起到了助推作用。兩者互相促進,共同成長。

這并非一蹴而就。越秀區文化廣電旅遊體育局副局長何願飛回憶,第一屆廣府廟會的時候,對于非遺闆塊的展示都是比較模糊的概念。“2010年以前,整個非物質文化遺産行業名錄剛剛開始建立,恰逢此時我們舉辦了亞運會,廣州看到了這樣一種可能性,希望推動非遺在建立名錄的基礎上再往前走一步。”

在首屆廣府廟會嘗試性地邁出第一步之後,“三雕一彩一繡”在北京路騎樓下與市民見面了,但彼時非物質文化遺産街區還沒有誕生,廣府廟會更多的參展元素仍舊是老字号。直至第二屆,廣府廟會才專門設定了“非遺區”,慢慢從騎樓段發展到北京路的北段、中段、南段乃至整個北京路步行街,非遺也逐漸成為廟會期間體量最大的、内容最豐富的一個區域。

據不完全統計,每一屆廣府廟會中,都有50多個非遺項目參加,10年下來就有500多個。一些項目在不斷輪換,而一些是固定的,比如嶺南非遺的精髓“三雕一彩一秀”是廣府廟會固定展示的内容。

非物質文化遺産的交流也從廣州市乃至廣東省,拓展到全國範圍。在廣府廟會這一平台上還曾經展示過北京、天津、貴州、四川、河南以及福建等地的非物質文化遺産,與香港、澳門進行非物質文化遺産的交流。在此過程中廣府廟會也逐漸變成了非物質文化遺産展示、交流的平台,幾乎涵蓋了整個非物質文化遺産名錄裡面的9大類。

在讓更多人參與非遺傳承的同時,何願飛還期望推動非遺與當代審美相結合。由此非遺創意大賽于2015年應運而生。“首屆非遺創意大賽,我們聯系了20多家在廣州的院校,發動他們參與大賽,用當代年輕人最喜歡的方式和審美賦予非遺新的活力。”

随時代潮水不斷前進,創新亦不止步。去年的線上廟會給何願飛帶來了新啟發,将廣府廟會搬至線上創造出一個“廣府廟會元宇宙”。

通過手機小程式進入廣府元宇宙,站在廟會的牌坊前,千年古道北京路化作虛拟世界。随着遊戲程式的操作,元宇宙的遊客也可以在北京路邊逛邊看邊買,更能随時通過虛拟技術“潛下”千年古道,探究背後深厚的曆史。

采寫:南都記者 王美蘇

圖檔:受訪者供圖(部分來自越秀區委宣傳部)