《王玄陵<資治通鑒>初讀初論》周紀01

周代政治之失,論者以為在血親之疏,實為以表為裡,想當然耳。

試想,自文王受命、武王踐祚以來,周室傳30世37王,華夏之族以周為共主近八百年,這豈是一句“血緣疏,故諸侯相征伐”可以解釋的?

以今之血緣常識見,四代之内尚可稱為親,五代之上雖同族而不親矣,此民間所謂“五服之外”也。這種血緣親疏認識,雖曆數千年實未經大變。上至春秋之世,父子相戗,已是屢見不鮮。成王之世,尚有管蔡之亂、周公之謗,憑這點血緣之親主宰天下八百年無異于癡人說夢。

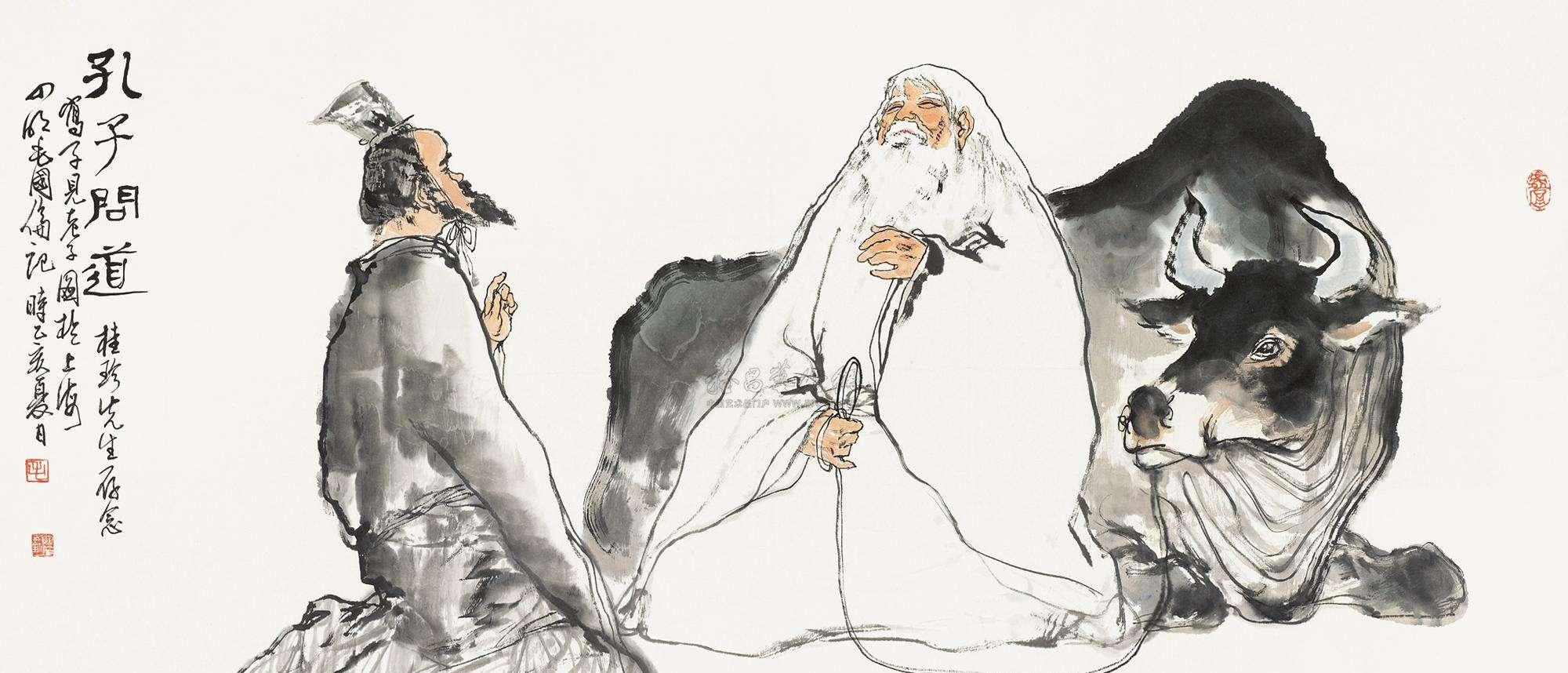

司馬溫公對此的見識更上一層,而其見解之由來實出孔門,為春秋以降儒家士大夫之共識。

八百年政權,為世界政治史上偉大奇迹,故三代以降,曆代統治者皆崇尚三代之政治,并以之為師,然終究畫虎不成反類犬,三代之盛不複見于中國,三代之政治亦成了後世智者不解之謎。

對此,儒家提出了他們的解釋。以彼之見,周室八百年天下共主,一言以蔽之,禮也!

何為禮?用現在的話講,禮是國家的形式、制度、規則、秩序。用司馬光的話說,禮者,紀綱是也。這個詞,後來也經常被寫作綱紀,簡單說就是等級制度,這是華夏文明的文化産物。傳統文化講易學,易者變也,國家形成綱紀,綱紀形成秩序,秩序規範百姓人民(此百姓非今日之百姓),層層嬗遞,則天命不易。

總而言之,以一切手段,維持這種嬗遞關系的不變,就是所謂的“周禮”,周禮是手段,不易才是結果。故司馬溫公言,天子之職莫大于禮,翻譯過來就是提綱挈領,維護等級制度,進而保證秩序,此所謂“王道”也。這種認識本身是沒有什麼問題的,這是華夏傳統文化在古代政治方面的一種映射。

以此為據,司馬光認為,周政之失罪在威烈王,具體來說便是三家分晉,故《通鑒》以威烈王二十三年為起始,以其為周政之轉折也。然竊以為,此亦以表論裡之見也。

何為周政之裡也?

武王之取天下,左杖黃钺,右秉白旄[1],此周政之寫實也。白旄象道德仁義,黃钺象兵刑征伐,一文一武,以正綱紀,以安天下。文者周禮也,武者征伐也,此天下之名器,故禮樂征伐自天子出,是為周禮也。

然所謂政治者,本就是智慧與沖突的産物。人之性私也,尚自由,故無人願受等級制度之桎梏。但個人的力量又是微弱的,而等級制度則是秩序的保障,在秩序的庇護之下,作為個人才能免受很多禍患。是以,原始的政治本來就是以個人在本性上退讓、犧牲一定的個人利益為代價以保全整體利益的産物,而退讓的本身是為了得到,隻有退讓和得到處于一種平衡狀态,目前的這種政治形态和政權才能處于一種良性的狀态。

是以,中國傳統的政治文化都是所謂的德政、聖人之政,道德最盛之人為聖人、為天子,老百姓求聖人、盼聖人,以求能夠維護他們所需的這種退與得之間的平衡。故武王克殷之後,縱馬放牛,“偃幹戈,振兵釋旅,示天下不複用”,以求百姓心安也。

在聖人之政的體系當中,最不可控的變量因素就是天子之德。是以,周政将王道也納入了周禮之中,為天子做出了行為和道德規範,隻要天子克制自己的私心,按照周禮當中的天子之道行事,以周禮為基礎的周政就會持續良性的運轉下去,這可以說是近代西方君主立憲制完美化的鼻祖。

政治本身就是沖突的産物,人性的自利是無法克服的變量,是以世界不存在絕對完美的政治制度,好的政治制度隻是對人性盡可能的适應和利用而已。對于周政來說,先聖之制禮可以說是極盡可能的盡了人事,剩下的隻能是聽天命。如果後世遇到了庸君,在這套制度能夠承受的範圍之内,周政還能很好的運轉下去。但如果遇到了暴君,超出了制度本身能承載的範圍,極大地打破了百姓的得失平衡,那麼這套制度隻能宣布破産,這個政權也就隻能結束,天命也就易主了。用司馬光的話說,非有桀、纣之暴,湯、武之仁,人歸之,天命之,君臣之分當守節伏死而已矣。

是以,周昭王之時,天子失德,而王道微缺,至穆王重修國政而王道複甯。其後穆王不以禮而征犬戎,自此荒服者不至。這些都是在周政的承受範圍之内的變量,至周幽王則成了一個巨大到制度本身不可承受的變量,天怒人怨,終至王綱缺失,幽王被殺于骊山之下。

此一番波折,周祀之是以不絕,因為綱紀雖缺但仍存,周禮尚在發揮其自我修複作用,隻是因為周幽王這個天子變量極大的超出了制度的承載力,才釀成此巨禍。然自此以後,周室威信掃地,周政的綱紀被撕開了一條巨大的口子,以至周禮近乎完美的自我修複能力也沒有辦法完全彌補。

平王東遷洛邑,自此周室再沒出現過一位聖君,是以周政綱紀的口子變得越來越大,絕祀滅亡已是注定之事了。

國之大事,在祀與戎[2],刨除鬼神的因素來看,戎是在德政的背景之下保全祀的最後手段,是以,禮樂征伐隻能是自天子出。當作為最後手段的征伐也自諸侯出了,那麼周政的綱紀也就失去了最後的保障。

自襄王十三年鄭伐滑,至三家分晉,諸侯交征而天子不能制,周室的滅亡從事實上來說已成定局。司馬光認為,三家分晉之後,威烈王不但不能讨伐,反而還承認了他們諸侯的地位,使“先王之禮于斯盡矣”。這話本身似乎并不能算錯,周室對三家分晉的默許,從形式上來說,确實标志着周禮的崩潰,但司馬光認為威烈王對周禮的崩潰負有重要的責任并對其大家鞭撻,卻是其見識之短。

周室東遷之後,我們借用一句電視劇《天道》中的一句話:“品性這東西,今天缺個角,明天裂道縫,也就離塌陷不遠了”,周禮實際上也是如此,如果沒有一位聖明天子的出現,這種裂痕單憑周禮本身是沒有辦法自愈的,塌陷也是成了一個不可逆的趨勢。至三家分晉之時,從實質上來說,周禮的崩塌已經成為了實際意義上的事實。隻不過周政尚存,王道禮樂就如諸侯手中的漢獻帝,先王之政已不亡而亡,不管威烈王承不承認都是如此。

司馬光認為,就算是周室沒有能力讨伐三晉,但隻要不在名義上承認三晉,“天下苟有桓、文之君,必奉禮義而征之”,此讀書人的想當然耳。曹操倒是奉天子以讨不臣,試問東漢避免滅亡了嗎?禮樂征伐,王道也,正王道者,必天子也,豈有以諸侯正王道之理哉?

綱紀已崩,縱有桓、文之君起而讨之,豈為周室乎,成諸侯之大耳。

[1]見《周本紀》

[2]見《左傳》