[新聞頁-台海網]

清代漳州木版年畫 《五福圖》

華南虎的拉丁文學名是“廈門虎”,這是因為華南虎最早是由美國人卡德威爾發現于福建廈門島而定名的,可以說廈門與虎有着很深的淵源,進而推之整個福建省,也流傳着衆多關于虎的曆史記載與文化風俗,可謂整個八閩大地均與虎結緣。

鹭島虎事

除了“廈門虎”的命名之外,曆史上廈門還有許多虎故事。據明代何喬遠所著的《閩書》記載,明正德十六年(1521年)“同安縣有虎患”,這應該算是廈門境内比較早的虎蹤記載了,而到了近代,1881年上海《申報》也曾報道:“廈門近來頗多虎患。”

2007年《廈門日報》曾講述近代廈門幾件著名的“虎事”,在此直接轉述:1916年,有虎黃昏時闖入鼓浪嶼,被島上巡捕擊斃于一條小巷,後此巷更名為虎巷;1923年至1925年廈門虎患頻繁,多人死于虎口,1925年12月14日更是有一頭400餘斤的大虎白日現身于萬石山上,被警察隊當場擊斃,至今仍留有當初所刻“中華民國十四年十二月警察隊殪虎于此”字樣的石碑。

此後的20餘年内,鹭島虎患斷斷續續,一直到1949年前後又在虎仔山、殿前等地接連獵殺了數隻老虎後,虎患才算平息。那麼,事實上廈門到此就真的沒有老虎的蹤迹了嗎?筆者又查詢了一些資料,發現在範壽春先生編撰的《廈門講古選輯》中有1956年“海滄鳌冠村大平山有老虎出沒”的語句,算是廈門虎蹤的最近記述了。

廈門島外的同安、海滄等地有虎出沒,或許不足為怪,但是為何島内在較長的時間内也會虎嘯陣陣呢?這是由于廈門島距内陸較近,中間海灣又較淺,虎雖然主要栖于山林,但亦擅長遊泳,橫渡如此短的距離仍屬易事,正如前文所述的鼓浪嶼上的那隻虎,據載就是由漳州龍海的南太武山一帶泅渡而至的。

此外,舊時鹭島一直人煙稀少,幾十年前島上居民仍視去中山路、輪渡一帶為“進城”,并且島上的萬石山等處石洞衆多、食物充足,也為虎的生存提供了保障。

八閩虎嘯

不僅僅在廈門,整個福建在曆史上也是華南虎主要的栖息場所,由此所導緻的虎患,也是屢見不鮮。閩地虎患頻繁,其危害之大,持續時間之長,覆寫範圍之廣,在全國也為罕見。由于古人視虎為神明,故很多方志上均把虎患作為“祥異”的一種而專門記述,這為我們今天研究虎史留下了寶貴的資料。

查閱各地史志,不難發現很多虎患的記述,《永春州志》:“(明)洪武二十年(1387年),永春、德化虎四出,白晝噬人,或夜阖門俱盡。”《甯德縣志》:“(明)正德十六年(1521年)春,猛虎群出。”《福州府志》:“(明萬曆)十三年(1585年),連江縣有虎入城。”《清流縣志》:“(清)乾隆五十年(1785年)間,鄉間連年虎患,攫人傷人不止數十。”

據闵宗殿先生的統計,明清時福建至少有44個縣市有虎肆虐。長期的虎患給福建造成了巨大的社會損失,如明朝洪武年間德化一帶就由于虎患嚴重,導緻“民死亡轉徙相續,戶口耗,田野荒”。而在因虎斃命的人數方面,史志中不乏“阖門俱盡”“不止數十”“以數百計”之類的記載,其中最為慘烈的應屬《安溪縣志》記載的清康熙年間的長泰虎患,“死于虎者不下千餘人”。

福建虎患多,有着深厚的曆史原因。首先是福建曆史上虎的分布廣泛,據有關統計稱,一隻老虎的生存至少需要70平方公裡的森林,對生态環境的要求極高,而福建山多林深,素有“八山一水一分田”之說,至今森林覆寫率仍居全國之首,曆史上更是長期被視為荒蠻之地,這卻為虎的分布提供了條件。

而到了近代,特别是明清以來,閩地虎患愈演愈烈,這主要是因為人們對土地的開發範圍擴大,導緻虎的生存空間被逐漸壓縮。明代以後,玉米、蕃薯等傳入大陸,使得原來一些高山丘陵、台地等不适于水稻種植的區域逐漸演變為新的農業區。到了清代,康熙帝于1712年宣布“盛世滋生人丁,永不加賦”,這使得人口激增,農田面積也随之陡升。乾隆帝更是針對福建山多田少的特點,專門制定“嗣後民間開墾,無論水田旱田……不及一畝,與雖及一畝而系地角山頭不相毗連者, 免其升科”的規定。這些激勵政策的實施,使得閩地虎的活動區域進一步縮小,在一些地區必然發生激烈的人虎沖突。

至此,八閩大地難聞虎嘯之聲。

既畏且敬

對于人類而言,虎曆來都是一個沖突的意象,一方面畏懼它的兇殘本性,産生了談虎色變、養虎為患之類的說法;另一方面,又敬畏虎的威猛,對其膜拜,甚至不直接呼為虎,而稱為“山君”。這種沖突的思想,也深深影響着福建的虎文化。

在廈門,虎的文化影響無處不在,紮根于在人們生活的各個方面。首先,存在着許多以虎命名的地理名稱。據統計,廈門有17條虎路、22座虎山,據《廈門地名志》所釋,其中的虎山、虎巷、虎溪岩等均因有虎出沒而得名,而虎頭山、虎嶼等則是由于地形似虎而得名。其次,島内的宗教廟宇等也與虎結緣,如島内文屏山下的虎岩寺,不單因虎得名,而且寺内供奉的也是手擎鎮虎環、安坐虎旁的伏虎羅漢;集美的白虎岩供奉地藏菩薩,《泉州府志》記載其“有白虎為害,岩僧能制止。一日,僧騎虎歸,入洞偕化”,由此築廟祭奉。

在福建全省範圍内,虎文化更是豐富多樣。明代馮夢龍編著的《醒世恒言》中《大樹坡義虎送親》一文便以福建為背景,講述了虎助人姻緣的故事。在閩地多處還流傳着虎姑婆的故事,傳說其為老虎精,能化為人形,騙噬孩童,近年更有台灣學者考證,此傳說乃是歐洲狼外婆故事的原型,隻是由于歐洲無虎,才改作狼;古代閩人還認為虎是土地公的坐騎,是以虎傷人是得到了土地公的許可,意在懲惡,于是寺廟香案下多供奉“虎爺”塑像,又因虎口可叼财,故又将其奉為财神,而宗教中則認為虎爺有驅疫、鎮宅之功。

閩地很多曆史與宗教名人的傳說也不乏虎的蹤影,其中影響最大的應屬宋代神醫吳夲的醫治猛虎的故事。傳說有猛虎喉嚨受傷,求救于吳夲,吳手戴銅環撐虎口為其療傷,後來猛虎便成為吳夲的坐騎,如今在保生大帝塑像下常有猛虎雕像,名“黑虎将軍”。

虎婆奶為閩江流域民間信奉的一位女神,也稱為“江夫人”,傳說為今屏南人,遇虎被害後成仙,由于民間認為老虎是痘症的克星,虎婆奶也就逐漸演變為護痘之神。

唐代的福建窈然和尚“所過林莽,虎皆馴服”;伏虎大師,宋代甯化人,因擅于馴服猛虎得名,至今在閩西的長汀一帶仍有衆多信徒;元朝岩溪人王應初舍身打虎救父,皇帝賞建牌坊,旌表其孝行,由此其家鄉更名“旌孝裡”;漳州的黃道周生于明末,曾募兵抗清,傳說其年輕時講《易》,有猛虎來聽。

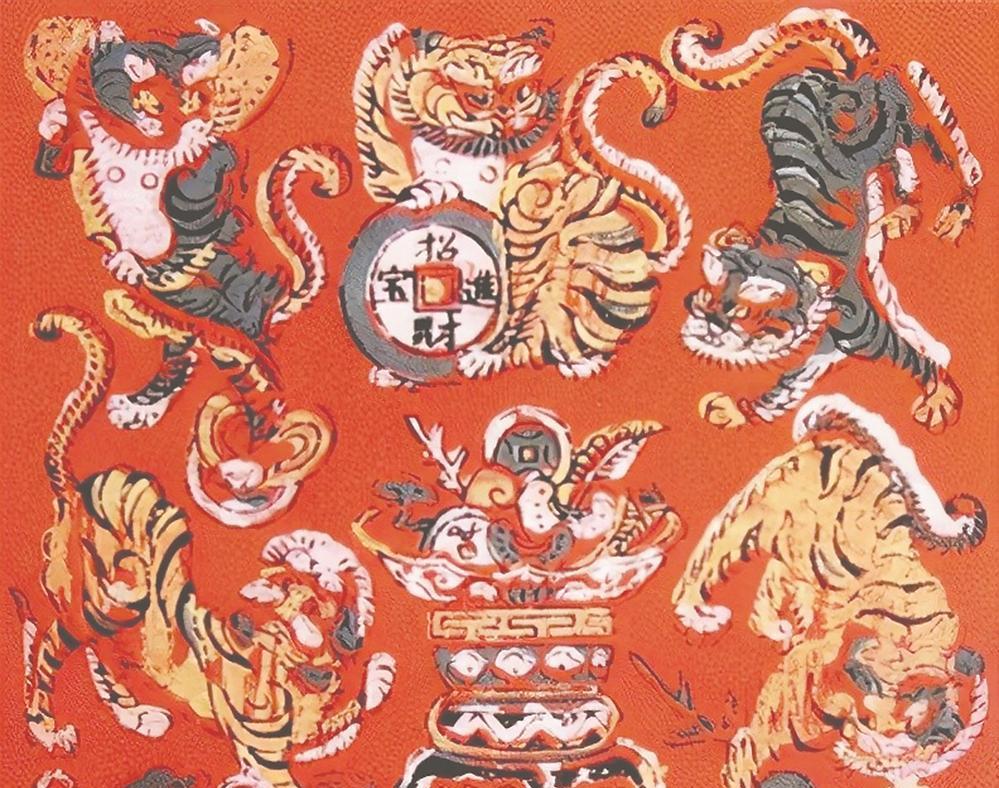

虎的影響,同時也表現在生活風俗方面,早在宋代的《稽神錄》中就記載了建瓯人為躲避虎災,而在大樹上搭棚居住的習俗。《福建省志·民俗志》記載了近代福建的一些與虎有關的風俗,如幼兒滿月或周歲時,外婆、姑、姨等親屬都要送一頂虎頭帽,叫作“福壽帽”,此外也有穿虎仔鞋等風俗。漳浦、惠安等地還有虎頭圖形繡帽,圖案上老虎額頭的“王”字類似于黑體字,誇張但美觀。國家級非物質文化遺産“漳州木版年畫”常有《五福圖》,取虎、福兩字諧音之意,畫五隻猛虎守在聚寶盆四周,此外福建年畫還有《福虎銜錢圖》。

在莆仙一帶,平原地區的已婚婦女崇紅色衣裝,但在其山區卻相反,婦女幾乎不穿紅衣,這是由于舊時有虎患,而傳說紅色易引虎。福建民間有“破日”“沖日”不出門之說,泉州一帶忌虎日出行。新中國成立前,德化虎患頻繁,被虎所害者的遺骨必須裝入缸中下葬,目的是防止其變為幫助虎吃人的“伥”。

福建民間流傳有多樣的生肖禁忌,其中針對虎的忌諱尤為突出。如農村畜禽圈欄建造時,一般都避諱屬虎之人在場,怕日後家畜不甯。孕婦分娩後,忌諱屬虎的人前去探視,在清流縣肖虎者必須用米篩擋住面部,透過篩孔才能探看嬰兒。福建民間婚配時普遍忌諱女方屬虎,是以舊時常将虎年上、下半年出生的嬰兒的生肖分别改為牛和兔……如今,這些封建思想的影響已逐漸衰弱。

有趣的是,福建也有一些近似肖虎崇拜的現象,如根據我們的尋訪,漳浦一帶凡是有出水痘或者腮腺炎的患者,家人均會請屬虎之人在患者臉上寫一個“虎”字,認為這樣會驅走病魔,顯然是受到了虎婆奶治痘傳說的影響。在龍岩等地,對于落枕等導緻的頸痛患者,也是求助肖虎者,讓其捶背,認為此舉可以除痛。

虎穴虎空?

閩台兩地自古地緣相近、文緣相承,如今在台灣廟宇的案桌下常祭有虎爺,其造型大都勇武可愛,主要用來護佑兒童;甲午戰争後,台灣群眾舉起黃虎旗幟,積極反抗日本侵略者;在台灣,也有可觀的人群在信奉着保生大帝、虎婆奶等與虎有關的宗教偶像。這些一脈相承的虎文化,也是拉近兩岸人們的一根文化紐帶。

對于威猛可愛的“廈門虎”的保護,要對其從文化和生态兩層意義上開展。在虎文化傳承上,要弘揚其積極向上的一面,也要抛棄一些類似生肖歧視之類的錯誤思想。

廈門因白鹭而得名“鹭島”,其文創開發的思維也常圍繞着“鹭”意象。其實,雖然現在已無野生“廈門虎”分布,但廈門乃至福建仍可做好“虎”文章,開發設計一批“廈門虎”的宣傳形象與口号,如日、韓等國現均已無虎的分布,但這絲毫未影響人們對它的喜愛,1988年漢城奧運會、2018年平昌冬奧會都是選擇勇猛可愛的“虎”為吉祥物。今後,廈門乃至福建舉辦一些大型賽事活動時,不妨也可考慮選用“廈門虎”作為吉祥物,其形象要比“白鹭”等更易拟人化與市場化。

時至今日,昔日的“山大王”幾乎無适宜的栖息之地,曾經甚嚣塵上的陝西“正龍拍虎”事件讓人們對野生華南虎的幻想驟然破滅,而在其故鄉廈門更是深匿多年。筆者曾去廈門同安區一名曰“虎空”之村,但發現其村口石碑上卻标為“虎穴”。虎空?虎穴?疑問後又不禁啞然,虎逝穴空,不辨也罷。

而在福建全省,如今野外也無虎可尋,最近的一次記載是2003年出版的《福建省志》中所述的上世紀末龍岩市梅花山自然保護區發現老虎挂爪(虎爪抓下的痕迹),也有報道稱2003年6月永定當地多人遇虎,但未得到專家證明。然而,令人欣慰的是梅花山在1998年9月引進華南虎進行野化豢養,率先在全國啟動了“梅花山華南虎保護工程”,已累計繁育60多隻。

福建多山、多水、多綠,習近平總書記曾強調“生态資源是福建最寶貴的資源”,随着近幾年生态環境的整體持續改善,期待有一天虎嘯聲會再次回響在八閩大地的深山之中。

虎年,就讓我們為威猛可愛的“廈門虎”祝福吧!

(作者機關:甯波大學科學技術學院)